舞台 「ピテカントロプス・エレクトス」 観劇レビュー 2024/05/26

公演タイトル:「ピテカントロプス・エレクトス」

劇場:東京芸術劇場 シアターイースト

劇団・企画:劇団あはひ

作・演出:大塚健太郎

出演:今村航、小川清花、上川拓郎、川添野愛、すずき咲人心、鈴木翔陽、外山史織、野口千優、長谷美里、美都、山上晃二、山田健太郎、松尾敢太郎、踊り子あり

公演期間:5/24〜6/2(東京)

上演時間:約1時間55分(途中休憩なし)

作品キーワード:人類史、舞台美術、無常、考えさせられる

個人満足度:★★★★★★★☆☆☆

早稲田大学出身の演劇集団で大塚健太郎さんが作演出を手掛ける「劇団あはひ」が、東京芸術劇場が若手団体に上演の機会を与える「芸劇eyes plus」に選出されたので観劇。

「劇団あはひ」の公演は、2022年4月に上演された『光環(コロナ)』以来2度目の観劇となる。

今作は、四足歩行をしていた猿から進化した、直立(Erect)する猿(Pithekos)と人間(Anthropos)の間を意味する「ピテカントロプス・エレクトス」を中心とした物語である。

彼らは、かつてどのような暮らしを育んで何故滅亡してしまったのか、過去から現在を見つめ、未来を照射する四幕構成の喜劇である。

物語序盤には、人長明(踊り子あり)がやってくる。

人長明は、鴨長明の『方丈記』を口ずさむ。

見渡す限り、沢山の建物がずっと昔からあるような顔をして建っているが、どの建物も地球の歴史を考えるとついこの前建設されたばかりである。

それは、川に浮かんでは消える泡のようである。

人長明が立ち去ると、4人の猿人たち(山田健太郎、野口千優、美都、鈴木翔陽)がやってくる。

ここは、今から400万年前の地球。

猿人たちは、かつては四足歩行だった猿から進化して直立二足歩行を手に入れた。

今まで森でしか生きられなかった彼らは草原でも生きられるようになった。

猿人たちは、四角い巨大な穴を見つける。誰かいますかと穴に問いかけると、そこから応答があり、なんと700万年前の四足歩行の猿と会話が出来るのだが...というもの。

まず、非常に舞台の使い方がユニークでそれだけで引き込まれた。

東京芸術劇場シアターイーストの客席を四角形に四辺に囲うように配置し、その四角形の中央がステージとなるように仕込まれていた。

そのステージの中央には巨大な四角い穴が開けられており、その穴の中から過去の先祖たちの声が聞こえるという構造になっている。

舞台音響も非常に原始的でリズミカルな音楽で聞いていて楽しかったが、なんと言っても魅せられたのが舞台照明。

ステージ床や天井に映るシルエットも巧みに活かしながら、ちょっと儀式的で神秘的な舞台空間を演出していて素晴らしかった。

4人の猿人たちなどステージ上の役者たちが穴に入っていく時に、まるで穴の蓋がゴゴゴと開けられたような光景が舞台照明によって床面に繊細に映し出され、まるで何かの儀式を見ているかのようだった。

また、とあるシーンでは天井に映る幾何学模様のようなシルエットが舞台照明によって作り出され、ステージ上の役者だけではなく天井まで見上げながら舞台観劇を楽しむ面白さも体感出来て新鮮な観劇体験だった。

また、役者たちが発するセリフが非常にリズミカルで聞いていて心地よかった。

基本的に役者が数人登場して、代わる代わる七文字五文字の文字数で短歌のように台詞を発していく。

大きな声でゆっくりと発生してくれるので、台詞が多少抽象的であっても内容はすんなりと入ってきた。役者たちのリズミカルな台詞とゆっくりとした動作、原始的な音楽、ちょっと薄暗い舞台照明、その舞台空間によってずっと約2時間引き込まれっぱなしだった。

ただ、台詞が短歌のようにリズミカルなので台詞が流れて行きがちなのと、劇場で発せられる台詞量がそこまで多くないため、哲学的なテーマを扱っている割には少し内容が薄いようにも感じた。

今作のテーマは、常に過去を振り返りながら自分たちが一番先進的で近代的だと豪語してしまいがちだが、結局はどんな種や文明も無常でありいつかは滅びてしまう。

だからこそ鴨長明の『方丈記』を引用している。

それだけのメッセージ性に感じてしまって、舞台美術にはうっとり見入ってしまったが内容的にはもっと密度を上げてほしかったと感じた。

台詞をリズミカルにすると、どうしても余白が伝わりづらくなるので致し方ないのかもしれないが。

役者陣は、割と若くてエネルギッシュな方が多くて熱量を感じた。

猿人、原人、旧人といった原始人たちを演じるからこそ、本能的なエネルギーを役者たちから感じられて演劇を観ているという感じがして良かった。

あとは、猿長明役を演じた松尾敢太郎さんの演技が素晴らしかった。

ゴリラのような着ぐるみを着て、ゴリラの歩き方を真似ながら演じるのは一苦労だと思うがよく演じられていたと思う上、そんな演出今まで見たことなかったし、人でない存在を人が演じることでファンタジーを描くという発想が凄く新鮮だった。

内容の薄さはあったが、それでも約2時間全く飽きさせずにここまでのクリエーションを上演出来るのも素晴らしいと思う。

こうやって、どんどん既存の演劇の概念を破って新しいことに挑戦していって欲しいし、「劇団あはひ」ならその上で素晴らしい作品を作ってくれるだろうと信頼している。

今作も多くの人に見て欲しいし、これからの「劇団あはひ」の活躍も期待していきたい。

↓プロモーション動画

【鑑賞動機】

2022年4月に芸劇eyesとして「劇団あはひ」の『光環(コロナ)』を団体として初観劇したが、非常に独創的で未だかつてないような上演形式で驚かされたので、今回の新作も期待値大で観劇を決意した。

役者陣は、劇団員の松尾さん以外あまり馴染みがなかったが、若い役者さんが多そうで、今後飛躍しそうな役者さんも期待出来そうで楽しみだった。

【ストーリー・内容】(※ネタバレあり)

ストーリーに関しては、私が観劇で得た記憶なので、抜けや間違い等沢山あると思うがご容赦頂きたい。

客入れ中、ステージ中央には猿長明(松尾敢太郎)が居座っていて、たまにステージを歩き回る。

開演直前になると猿長明が赤いカラーコーンに設置されている黄色い棒をイタズラして外していく。そして今までカラーコーンと棒によって囲まれていたステージ中央の穴に入っていく。

開演すると、人長明(踊り子あり)がステージ中央に現れる。鴨長明の『方丈記』を語り始める。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。」と。人長明は、自分の目の前に見えている街並みを眺めている。大小の建物が大昔からずっとそこにあったかのように建っているが、実はどの建物もみんなこの前建設されたばかり。あの大きな建物は、裕福な家族が建てたものだと。建物はまるで、川に浮かんでは消える泡と同じようだと人長明は言って立ち去る。

4人の猿人(山田健太郎、野口千優、美都、鈴木翔陽)が一人ずつステージの穴に対して四角く列を為しながら現れる。ここは、今から400万年前の地球。アルディピテクス・ラミダスと名乗る猿人たちは地殻変動を経て、四足歩行だった猿から進化して、直立二足歩行を手に入れた。ずっと森に暮らしていたが森はもうなく、直立二足歩行を手に入れて森を出て外に出た方が良かったと彼らは思っている。

4人の猿人たちは、穴があることに気が付く。4人の猿人たちは穴に向かって「おーい」と叫ぶ。すると穴の中から「おーい」と返事が返ってくる。猿人たちは驚く。そして穴の中で応答したのが、700万年前の四足歩行の猿であることを知る。

4人の猿人たちは、四足歩行の700万年前の猿に向かって、直立二足歩行して森から出た方が良かったことを告げる。猿たちに比べて、自分たちは先進的であり近代的であると。

そして4人の猿人たちは、そのまま穴の中に入って消えていく。

続いて、4人の原人(すずき咲人心、上川拓郎、外山史織、今村航)が一人ずつステージの穴に対して四角く列を為しながら現れる。ここは、今から180万年前の地球。ホモ・エレクトスと名乗る原人たちは、再びの地殻変動を経て、石器を作り上げて巧みに使いこなすようになったことで、狩りが出来るようになったと高らかに豪語していた。

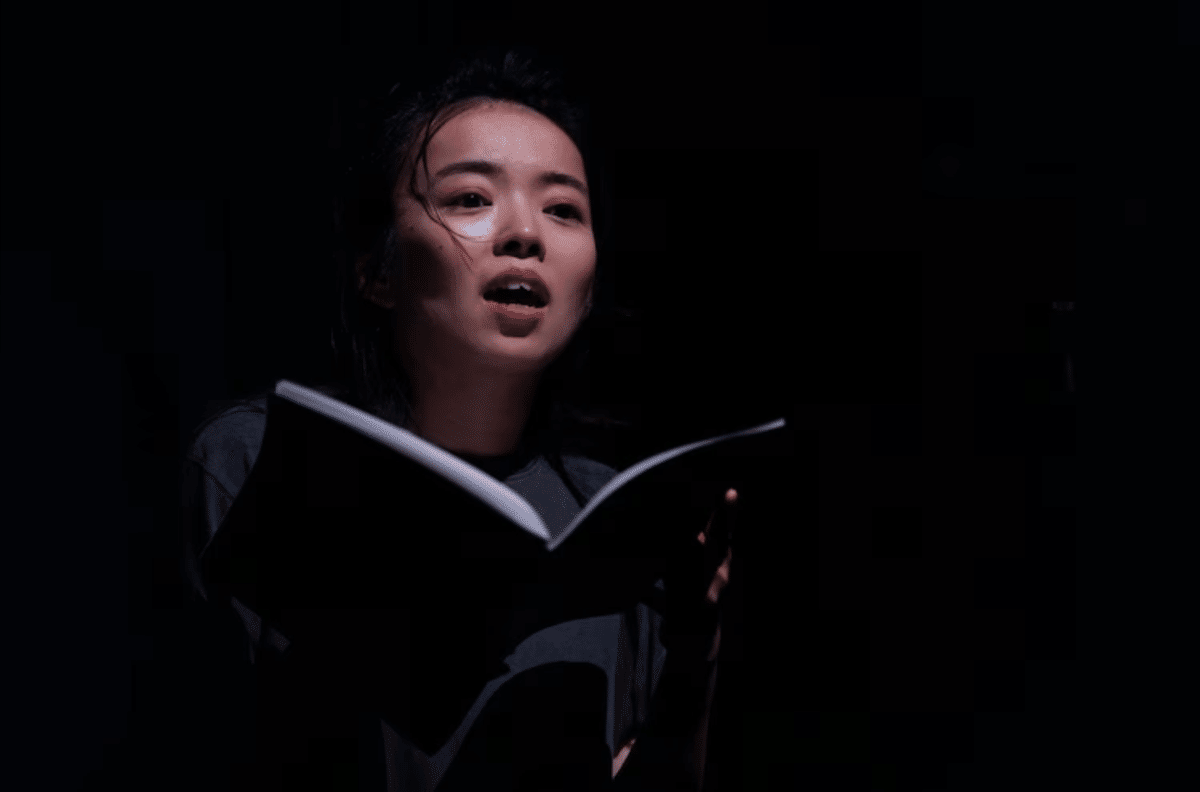

そんな4人の原人たちも、穴があることに気が付く。4人の原人たちは穴に向かって「おーい」と叫ぶ。すると穴の中から「おーい」と返事が返ってくる。原人たちは驚く。そして穴の中で応答したのが、400万年前の猿人たちであることに気が付く。4人の猿人たちは、ステージの入り口4隅で朗読劇的に台本を持ちながら、マイクで原人たちに話しかけている。

原人たちは、石器を作り上手く使いこなして動物たちを狩る暮らしが、今までよりも一番良くて、自分たちが今までで一番先進的で近代的だと豪語する。それを聞いて400万年前の猿人たちは、自分たちが一番先進的で近代的だと思ったのにと悲しみに暮れていた。地殻変動によって進化した自分たちは、地殻変動によって滅びていくのだと。

4人の原人たちも、そのまま穴の中に入って消えていく。

続いて、4人の旧人(川添野愛、小川清花、長谷美里、山上晃二)が一人ずつステージの穴に対して四角く列を為しながら現れる。ここは、今から30万年前の地球。ネアンデルタール人と名乗る旧人たちは、2度の氷期による砂漠化によって、環境に合わせて肌を白くして進化していった。

そんな旧人たちも、穴があることに気が付く。4人の旧人たちは穴に向かって「おーい」と叫ぶ。すると穴の中から「おーい」と返事が返ってくる。旧人たちは驚く。そして穴の中で応答したのが、180万年前の原人たちであることに気が付く。4人の原人たちは、ステージの入り口4隅で朗読劇的に台本を持ちながら、マイクで旧人たちに話しかけている。

原人たちはメソメソと泣きながら、かつては自分たちが一番先進的で近代的だと思っていたが、氷期によってそうではなくなってしまったのだと悲しみに暮れているようである。それを聞いて不気味だと思ったのか、旧人たちは穴の中には入らずにそのままステージの外へと立ち去っていく。

ステージには、人長明が現れる。そして穴からは猿長明が現れる。お互いに自己紹介し合う。人長明は語る。このように猿、猿人、原人、旧人と進化してきたが、進化する度に今まで自分たちが一番先進的で近代的であったと思っていてもそうではなかったということに気付かされていくということは、最後はどこに辿り着くのだろうかと。

人長明は天井に向かって「おーい」と叫ぶ。すると、「おーい」と返ってくる。天井から返ってきた応答は、どうやら今から100万年後の人類であることが分かる。ステージの4隅には、4人の100万年後の未来人(川添野愛、小川清花、長谷美里、山上晃二)が朗読劇的に台本を持ちながら、マイクで人長明たちに話しかけている。

人長明は、100万年後の未来人たちに自分たちはどこへ向かうのかと聞いてみる。すると、100万年後の未来人たちは、人長明たちを「ピテカントロプス・エレクトス」と呼ぶ。それは、猿から新人になる四足歩行から直立二足歩行に進化する人類の中間を指す言葉でまとめられていると。猿長明は、猿人、原人、旧人、新人を一まとめにしたのかと憤る。未来人たちは、以前は分かれていたけれど、同じ種として一つに呼ぶようになったと話す。

「ピテカントロプス・エレクトス」のデータを見れば分かると未来人は言うので、データの中身を見ようとするが解凍しても一部データが破損していてそれ以上は分からないと言う。

ただ分かるのは、「ピテカントロプス・エレクトス」は、すでに100万年後の未来では絶滅してしまって、自分たちは彼らを先祖に持たない人類であるということだった。

人長明も猿長明も、そのままステージを後にする。

今まで猿人、原人、旧人を描いた役者が一人ずつステージ登場して、穴に向かって色々と叫ぶ。結局どんなに進化しようとしても、それは長い目で見たら無常であることの繰り返しで愚かな生き物なのだと。それが「ピテカントロプス・エレクトス」なのだと。

最後に全ての役者が捌けて上演は終了する。

特にラストのシーンでは、リズミカルな台詞が流れていってしまったので内容が入ってこなかったが、それでもストーリー全体を通して言わんとしていることは伝わってきた。

猿から人への進化は、確かに無常なのかもしれない。その時生きている生き物にとっては、今の形態が先進的で近代的だと本気で思っていたのかもしれない。少なくとも、歴史を学ぼうという知性が発達するまで。

しかし、我々はどこから来たのかという問いを探求するために、穴の中を覗き見るかのように歴史を学び始めると、それは多くの先祖が自分たちが一番先進的で近代的だと豪語してきた積み重ねがあるのかもしれない。そしてそれは、ネアンデルタール人が絶滅したように、結局は消えて無くなってしまう運命なのかもしれない、なんとも傲慢で愚かで無常な存在なのかと思った。

前作の『光環(コロナ)』と比較すると、哲学的なテーマは内在するものの非常にわかりやすかった。逆に、もう少し深いったエッセンスはないものかと内容の薄さも感じた。

脚本的には薄いように感じたが、それを演出面でだいぶ補っているので、私はトータル的に凄く満足だった。

【世界観・演出】(※ネタバレあり)

「劇団あはひ」らしい幻想的で神秘的な舞台照明と舞台音響で、未だかつて見たことないような演劇創作に挑戦していて、且つそれがちゃんと作品にもハマっていっている感じがあって素晴らしかった。正直今作は、舞台空間の作り方の上手さが作品全体の良さを引き出していたと思った。

舞台装置、舞台照明、舞台音響、その他演出の順番で見ていく。

まずは舞台装置から。

客席は四角形に四方に三列もしくは2列ずつ並べられており、ステージを囲うような構造になっていた。ステージと客席には特に段差などなく、そのままステージに入れてしまうような感じ。だが、ステージの中央には大きな四角い穴が開けられていて、その下には2つの階段をセットできるようになっていて、役者が穴の中へ入っていくシーンごとに2つの階段が登場していた。

開演中は危ないので、四角い穴の周囲にはカラーコーンと棒によって工事現場のように立ち入り禁止のような環境が作られていた。開演直前にその場にいた猿長明がそのカラーコーンと棒を、まるで道具で遊ぶゴリラのように撤去する形で開演出来るようにしていた。

役者たちのデハケは、中央の巨大な穴の他に劇場空間の4隅の出入り口(開演中は観客の出入り口になっている)も存在する。4人の猿人、原人、旧人たちの登場は全員その4隅の出入り口から登場する。猿人たちも原人たちも、穴から出ていった後に、穴から聞こえる声として朗読劇的に台本を持ちながらマイクで演じるシーンがあるが、その時は4隅の出入り口から登場していた。

ステージ上と客席を分けない、まるで能の舞台のように四角い素舞台があってそこで演じるという構造がなんとも挑戦的でもあり、凄く洗練されている感じがして私は好きだった。

また、この舞台上の構造で特筆したいのが、穴から声を聞くというのが過去の先祖たちの声を聞く、歴史に触れるということを意味し、天井から声が聞こえるというのが、未来人たちから未来のことを聞くという構造になっているのが上手いと思った。よく舞台上でステージ上の四角い穴は「死」を表すことが多いが、今作でも先祖という死者との会話で穴が使われるので、「死」の穴としても捉えることが出来る。さらに発展させて、未来人にとっては現在は穴の中なので天から声が聞こえるという設定も素晴らしかった。ステージ上だけで完結する芝居として作らず、ステージ地下や天井まで意味付けをした舞台空間作りになっていて素晴らしかった。

次に舞台照明について。

まず、通常シーンではまるでどこかの博物館や展示室かのように薄暗く、所々黄色い照明がついている感じが空間として好きだった。どこだか忘れたが、マンモスだったり原始人の模型が置かれた博物館の照明って、薄暗い中に数少ない黄色い照明が光っている感じ、そんな空間を想起させられてイマジネーションを引き立てられた。

4人の猿人たちが登場するシーンでは、先述した薄暗く所々黄色や緑色の照明が照らされている舞台照明、4人の原人たちが登場するシーンになるともう少し明るめの照明に切り替わり、4人の旧人たちが登場するシーンになると少し青白い舞台照明に切り替わったりと、猿人、原人、旧人たちのシーンでそれぞれ舞台照明にも違いがあった。

今作で目を引いた舞台照明は二つあった。一つは、4人の猿人たちと4人の原人たちが穴に入っていく時に、まるで穴の蓋が開かれるが如く光が穴に差し込んでいく感じが凄く好きだった。「劇団あはひ」は過去作の『光環(コロナ)』で、舞台照明を上手く使って壁面に皆既日食を想起させる演出を作り上げていたが、そういったスピリチュアルな自然現象を舞台照明で演出するのが得意なのだろうか。今作でも、まるで天岩戸が開かれて天照大神が現れるのではないかと思うような演出で、文脈的には全然そういう意味ではないのだけれど脳裏をよぎった。

あともう一つが、人長明・猿長明が100万年後の未来人と会話するシーン。未来人たちは人長明たちにとって天井にいる構造だが、その天井部分に舞台照明で幾何学模様が映し出されていて凄く綺麗だった。まるでプロジェクションマッピングのように幾何学模様を映し出すという演出自体も凄く良いのだが、さらに驚かされたのは観客に天井を見させるという演出を加えていること、そしてそこに意味づけがされていること。普段の舞台演劇だったら、基本的に役者にフォーカスが当たるので役者をどうしても見がちで、そうなるとステージ上にしか視線はいかないのだが、100万年後の未来人たちが天井からこちらに呼びかけているという設定にして、声だけ聞こえれば良いという設定にすれば凄く上手い仕掛けになって天井を見上げるなと思う。天から未来人が私たちに呼びかけている感じを受けて素晴らしかった。

次に舞台音響について。

まず劇中に流れる効果音と音楽が原始的で好きだった。民族の打楽器のようなものを鳴らしている感じの音楽が作風と凄く合っていた。また、4人の猿人たちが登場するシーンでは、まだまだ地球は原始時代で地殻変動が起こった直後で、マグマの音だったり地鳴りのようなものがずっと鳴っている感じが好きだった。

あとは、穴に向かって役者が叫ぶという演出を取り入れているので、その時に役者の声が木霊するように演出されていたのが素晴らしかった。あれってどうやってエコーをかけているのだろうか?役者が実は手首のあたりにマイクを仕掛けていて、そこに声を当てると木霊するように鳴っているのかなど色々考えたが、役者の手首にそのような仕掛けがあるようにも感じなかったし単純に疑問だった。でもとても素晴らしい工夫だと思った。

あとは、特に4人の猿人たちのシーンでだが、穴から聞こえる700万年前の猿の声が、ちゃんと穴から聞こえてくるのが素晴らしかった。どこにスピーカーを仕込んでいるのだろうか。スピーカーを仕込む位置も音量も絶妙で凄く良かった。これ、聞こえてくる位置が一歩でも間違えると台無しになりかねないから。

最後にその他演出について。

まず、猿長明を演じた松尾敢太郎さんが演じていたゴリラのような着ぐるみについて。開演中に凄くリアルなゴリラがステージ上にいたので驚いた。もちろん中には人間が入っているんだなと気がついたがあまりにもリアルだったので目を引いた。とある入場してきた若い女性観客は、ちょうど猿長明がステージ上を歩き回っている時に目が合ってしまって硬直していた。いきなりあんな動物が目の前に現れたらそれはびっくりするだろうと思う。松尾さんが演じる猿長明の動きがリアルで素晴らしかった。あれはどれくらい練習したのだろうか。あんな着ぐるみを着てゴリラのように動き回るなんて経験しないことだらけだと思うから、人一倍練習が必要だろう。カラーコーンと棒を撤去するイタズラだけちょっと意図的すぎて違和感を抱いたが、それ以外の動きは素晴らしかった。あの撤去は普通にスタッフがやっても良かったのではと思った。

劇序盤と終盤だけ、天井から巨大な穴に向かって、砂のような水のようなものが垂直に落ちてくる演出、あれも好きだった。水だと結構始末が大変そうだからおそらく砂だろう。砂たちは重力に逆らえずに天井から地面へと落ちていく。それはまるで無常の象徴でもあるかのように、生き物だってどんなに自分たちの意志で生き延びようと進化していっても川の泡沫の如く出現しては消えての繰り返し。それはまるで運命が決定付けられているかのように感じられるメタファーに見えた。

あとは台詞について、まるで短歌のようにリズミカルに役者たちによって代わる代わる発せられていく。人類の進化という凄く大きなテーマを扱っているのに、どこか和を感じさせる要素が残るのは、短歌のような側面があるからなのかもしれない。文字数が限られているし繰り返し調が多かったので、多くが語られておらず、その分内容が希薄にも感じられたが、役者が大きな声ではっきりと台詞を発していたので内容は分かりやすかった。

【キャスト・キャラクター】(※ネタバレあり)

人長明と猿長明以外、役者に名前がある訳ではなく、猿人、原人、旧人といった立ち位置だったのでレビューを書きにくいが、人長明と猿長明の方とその他特筆目を引いた役者について記載していく。

まず人長明役を演じた踊り子ありさん。踊り子さんの演技を拝見するのは初めて。

人長明は、鴨長明の『方丈記』の有名な文章を口ずさむシーンが印象的だが、あの演技の仕方が無常を感じられる演じ方で良かった。どこか悟っているような感じで、やけに力が抜けている感じ。和が持つ素朴さと諦念を感じる演技が役にハマっていると感じた。

猿人、原人、旧人たちの一部始終を見ていて、では結局自分たちは今後どうなってしまうのか、と疑問を抱いて猿長明と話すシーンも印象的だった。どこか知的で好奇心のある感じを受ける人長明が良かった。

次に猿長明を演じた「劇団あはひ」の松尾敢太郎さん。前作『光環(コロナ)』にも出演されていたので二度目の演技拝見である。

先述した通り、ゴリラのようにステージを徘徊する演技というか動き方が良かった。

途中、人長明と会話するシーンは凄く不思議な感覚にさせられた。人間とゴリラが会話をしていると。現実世界では実際あり得ないことだが、人とゴリラの対話という非日常を描くことで、人類の進化について考えさせられるのは非常に面白い構造だなと感じた。

あとは、猿人、原人、旧人たちを演じた役者さんたちだが、衣装が縄文人や弥生人のような貫頭衣とまではいかないがそれに近い衣装を着ていて、あまり照明が当たっておらずかろうじて照明が当たるくらいの感じで凄く魅力的に感じた。男性キャストは原始的で逞しく、女性キャストは民族的で美しかった。

特に印象に残ったのは、男性キャストだと上川拓郎さん。声が凄く力強くて響いていて好きだった。腹から声を出していて声が凄く太くて聞き取りやすかった。

女性キャストだと、猿人を演じていた野口千優さん。登場したシーンでも一際凛々しく感じられて好きだったし、一番最後のシーンで最後まで天井から降ってくる砂を見ながら去っていったのが印象的だった。あとは女性キャストだと、小川清花さん。旧人のシーンでその佇まいが透明感あって美しかったのと、求人のシーンはちょっと冷たい感じを受ける演出があってそこにハマった役作りをされていたと感じた。

あとは、これは役者に対してという訳ではなく、どちらかというと演出や構成に対するレビューになるのかもしれないが、コンテンポラリーダンスなどあっても良かったのかなと思った。かつて観た舞台『人類史』(2020年10月)でも人類の進化を扱っていて近しいものを感じたのだが、そこおではコンテンポラリーダンスを一つの見せ場としていたので、そういった演出も加えるともっと単調な展開は避けられたのではないかと思った。

【舞台の考察】(※ネタバレあり)

ここでは、今作では「ピテカントロプス・エレクトス」と称されているネアンデルタール人と、鴨長明が書いた『方丈記』の無常観について考察したいと思う。

この作品を一通り観れば、今作のタイトルである「ピテカントロプス・エレクトス」とは何なのかはもう分かっていると思う。猿が四足歩行から直立二足歩行に進化して人になっていく過程の中間の生物を指すと。

確かに「ピテカントロプス・エレクトス」は、数百万年前から数万年前という長い期間に渡って地球上にいた猿と人の中間である。そこには猿人、原人、旧人と細部化はされるかもしれないが、遥遠い未来で絶滅してしまった生物に対しては、そんな細分化して考えることはしないのかもしれない。

今の私たちが、他の絶滅してしまった生物に対して過程まで含めて細分化をしないでひとまとめにしてしまうのと同じように、猿から人に進化する過程の生物も「ピテカントロプス・エレクトス」と未来人は一緒くたにするのだろう。

そして、私たちは今作を見ていると、この旧人というのがネアンデルタール人のことで、数万年前に絶滅してしまった種であることを知る。

ネアンデルタール人がなぜ絶滅してしまったのかを辿ると興味深い。ネアンデルタール人は、私たちクロマニヨン人よりも長い期間地球上に生息していたにも関わらず、氷期が訪れて絶滅してしまった。なぜネアンデルタール人が絶滅してクロマニヨン人が生き残ったのかは諸説あり、体の構造やDNAなどあるがいまだに決定的なことは分かってはいないようである。

少なくとも事実として分かっていることは、ネアンデルタール人は今残っているクロマニョン人とは、そこまで生物学的に構造は異なっておらず非常に近しい種だったこと、にも関わらず数万年前に絶滅してしまったということである。

ネアンデルタール人だって、きっと種を残したいが故に絶滅せずに生き延びようとしたに違いないが、気候変動でそれは叶わなかった。クロマニョン人である我々よりもずっと長い間地球上に生息していたのに、結局は絶滅してしまったネアンデルタール人を考えると、私たちクロマニョン人だっていつ絶滅してしまうか分からないと感じる。確かにネアンデルタール人よりも私たちクロマニヨン人は地球上に散らばって生息領域を拡大したかもしれない。しかしそれもまだ数万年の話なので、これが数十万年経っても同じなのかは分からない。

私たちにとって人類の昨今の進化は非常に先進的で近代的なものだと思ってしまう。大昔の石器を使って狩をするようになったとか、火を扱えるようになったとか、農業を行えるようになったとかもそうだが、宗教革命によって人々は信仰対象を同一することでメタ認知が発達し、産業革命によって石油を燃料に蒸気機関を発明して文明の発展を加速させたり、IT革命によって人々はインターネットの世界によって誰とでも繋がれるようになった。そこに今ではAI革命が起こり始めて、これによってもまた人々の生活は大きく変わり始めている。

しかし、そんな人類の進化なんて地球の46億年の歴史を考えたらほんの一瞬のことに過ぎない。今を生きる人類は、そんな人類の進化を歴史として学び、その恩恵をもろに受けているので非常に大事件であるかのように扱うが、もっと様々な生物の立場に立って長いスパンの歴史で見たら、そんな進化はちっぽけなものなのかもしれない。そして私たちの今の生活だっていつまで続くか分からない、こんなに自分たちでは文明が発達して今までのどんな先祖たちよりも先進的で近代的だと豪語したいかもしれないが、いざ絶滅する時は一瞬なのかもしれない。

それはまるで川に浮かんでは消える泡、つまり泡沫のようなものなのかもしれない。鴨長明が『方丈記』で生き方について無常観を説いたように、私たちの生き様は、まるで川の泡沫の如く浮かんでは消え、浮かんでは消える儚いものなのかもしれない。

私たちはどこに向かうのか、今よりもより発達した生活を手に入れて絶滅することのない強い種になるべく向かっているのかもしれないが、それは遥か未来人にしかその答えはわからない。

そんななんとも無常な生き様が、この作品では綺麗に描かれていて素晴らしかった。クロマニョン人もいつかはネアンデルタール人のように絶滅する時が来るかもしれないが、それでも私たちは今を生きることしか出来ない。だからこそ、今を大切に生きることが大事なのかもしれない。

↓劇団あはひ過去作品

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?