まだ元気なのに「回顧録」なんちゃって。。。

たなかよしあき

日本で28年、カナダで48年生きてきて、みんな忘れてしまう前にあんなこと、こんなこと、思い出すまま少しずつ書いてみようと思いました。

日本編 講談社お使いさんの話

私と出版社のかかわりは、戦後の漫画ブームの始まりと重なります。大手の出版社が競って少年少女向けの漫画雑誌でを創刊していた時期です。稀有な経験だったのかもしれません。もう半世紀以上も前のことで、多少うろ覚えのようなところもありますが、思い出しながらポツリポツリ書いてみようかなと思いました。

私は東京都北区西ヶ原というところの生まれと育ちです。私が生まれた時、私には両親と私しかいませんでした。私が生まれる前に、両親には二人の娘がいましたが、長女・房子は3歳で病死、次女のサクエも5歳で亡くなったといいます。その後、確か6年ぐらい経って、1944年3月、太平洋戦争で敗色濃厚となった東京の空の下、43歳の父、善吉と42歳の母、イクとの間に私が生まれました。

明治生まれの叩き上げの畳職人の親父は商売っ気もなく、家は貧しかった。

4歳の時に腸重積にかかり、あと1時間、病院に駆けつけるのが遅かったら死んでいたところだったと聞きました。リヤカーの上に布団を乗せ、その上に私が横たわって病院に運ばれて行ったイメージがおぼろげに脳裏に残っています。その時必死にリヤカーを引っ張って行った親父の胸は張り裂けんばかりだったと思います。おふくろも「また幼子の命が失われるのでは。。。」と暗然たる思いに取りつかれていたに違いありません。私の記憶では、その日が日曜日であったにもかかわらず駆け込んだ病院に地元で名医と言われた医師がいて、「すぐ手術だ」と判断したのです。

今でも私の右下腹部には大きな手術の跡が残っています。終戦1年前、何もかもが不足し、戦争の惨禍が日本全土を覆いつくしていた暗黒の世にあって、神が私の家族に奇跡を起こされた。私はその時死なず、そののち父とは13年間、母とは18年間、この世でともに生きることができました。

私の父は私が17歳の時に肺がんで亡くなりました。父は私が畳職人の跡を継ぐなどとは微塵も期待していませんでした。母は特に何にも仕事をしていませんでしたし、そういった技能もありませんでしたので、私は最初っから母を守り、家計を助けなければならないと思い込んでいました。それで中学を出てすぐ就職することになりました。私はもともと理工系の科目が苦手でして、就職係の先生から紹介された大きな造船会社とか鉄道車両の製造会社の両方とも落ちてしまいました。最後に残ったのが講談社という有名な出版社でした。大手出版社が中卒を採用するとは、今の人たちには信じられないと思いますが、昭和34年ごろにはあった。確か当時の岩波書店でも中卒に就職の機会があったと記憶していますが、あそこは「中卒エリート」でないと無理だということで受けなかったように覚えています。

*昭和34年4月、講談社に入社した時撮った”公式写真”です。

あの「トキワ荘」にもよく行きましたよ

講談社には昔から少年社員という制度があったそうで、初代社長の野間清治が「苦学生に勉強と仕事の機会を与えよう」という趣旨で始めたらしいです。

我々の仕事は主に「お使いさん」と呼ばれて忙しい編集者の代わりに作家や漫画家、挿絵画家などのところに原稿取りに行くことでした。それは朝から夕方までの仕事で、仕事が終わると定時制高校に通って勉強しました。ですからいつも学生服で仕事に行っていたのです。

部署は、講談社の第3編集局といって子供向け雑誌を扱うところでした。そこで、「お使いさん」をやっていました。最初のころはバスや電車を使って漫画家、作家、挿絵画家などのお宅に行っていましたが、そのうち、当時の軽免許というのを取りまして会社のスクーターや単車で原稿取りにいくようになりました。

今では「伝説の」という枕詞つきで語られる豊島区南長崎三丁目の「トキワ荘」には、多くの漫画家たちが共同生活をしていました。ここにはよく行きましたが、今でも忘れられない思い出は月刊誌少女クラブの丸山昭さんという編集者(最近お亡くなりになりました)から頼まれて、まだ世間には知られていなかった石森(当時)章太郎という新人漫画家のお部屋を訪ねた時のことです。

私の記憶では、彼がそのとき描いていた作品は連載物ではなく、単発物の中編でした。タイトルは「竜神沼」。お訪ねしたときにはまだ仕上がっていなくて、6畳くらいの畳の部屋で机に向かってせっせと描いている石森さんの横に私はチョコンと座って待っていました。まだアシスタントも誰もいない売り出し前の石森さんでしたから、彼と1対1でしばらく過ごすことができたのは懐かしい思い出になっています。ほかにトキワ荘で記憶に残っているのはよこたとくおさん、藤子不二雄さんです。赤塚不二雄さんもあのころトキワ荘にいらっしゃったようですが、原稿取りにうかがった記憶がありません。

あこがれの漫画家たちに会えた日々

あとお使いさん時代の忘れられない思い出の一つが、まだ高校を卒業してまもないころ(だと記憶しているのですが)のちばてつやさんのお住まいに原稿を取りにいった時のことです。東京・墨田区だったと思いますが、近くに相撲の稽古場があるような下町の雰囲気がふんぷんと漂うところでした。2階のちばさんの仕事部屋に上がって原稿が仕上がるのを待っていました。私の記憶に間違いがなければ、少女クラブに単発物で掲載された「ユカを呼ぶ海」というタイトルの作品でした。ちばさんのお母さんがお茶を入れてくれたりしてお話をしたのを覚えています。お母さんにしてみれば自分の息子とあまり変わらないような学生服姿の少年が原稿取りに来たので親しみを覚えられたのでしょうか。いかにも人情味豊かな下町のおっかさんという感じのいいひとでした。ちばさんも明るく快活な好青年でした。

あこがれの手塚治虫さんのところには1回だけ原稿取りに行ったことがありました。もうトキワ荘はとっくに出ていて、東京都練馬区の虫プロダクションというところに行きました。手塚さんのところには各出版社の編集者がしょっちゅう詰め込んでいて長時間待たされるという話でしたが、私が行ったときは原稿がすでに出来上がっていて、手塚さんが「ご苦労さん」とかおっしゃって直接、手渡ししてくださったのでした。

やはりあのころあこがれの白土三平さんのところにも原稿取りに行ったことがあります。今となってはその仕事部屋の場所が思い出せません(確か練馬区だったと思いますが)。覚えているのは原稿が仕上がるまで仕事部屋でかなりの時間待たされて、待っている間、インスタントラーメンをどなたかが作って出してくれたことです。「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげるさんのお宅に行ったこともあります。たぶん夏だったのでしょう、下着の丸首姿で仕事をしていたような印象が残っています。飾らないとぼけた面白い感じの人柄だったように覚えています。

「お使いさん」で会った忘れられないひとびと

あと、漫画家ではないのですが、空想科学や戦記ものなどのイラストレーターで一世を風靡した小松崎茂さんも忘れられません。彼は千葉県柏市に住んでおられて文京区音羽町からスクーターで原稿取りに行くにはあまりにも遠距離でした。それに多忙を極めていたので行けば必ず長時間待たされるという定評がありました。電車に乗って行くわけですが、仕事部屋で巨体の小松崎さんがあぐらをかいてたばこをくゆらしながら筆を進めていました。時折、独特の甲高い声で奥様の名前を呼び、「お茶を出してあげてー」とか「なんか食べるものを出してあげて―」とか言ってくれました。この奥様が和服を召して、私のような者にもきちんと正座して挨拶をされるような感じの方で驚いてしまいました。終電まで待っても原稿が仕上がらず、奥様が用意して下さった寝床に1泊して翌朝、会社に帰ったこともありました。

漫画家でない方々のところにもよくお使いさんとして原稿取りに行ったり、何か資料のようなものをお届けに行ったりしたものです。忘れられない人といえば、あのころ児童文学者、童話作家としてとてもよく知られた坪田譲治さんのお宅にお邪魔したことがあったのです。たしか西武池袋線のひばりが丘駅あたりにあったお宅にどういう用事で行ったかも今では思い出せませんが、私のような者にも「まあ上がっていきなさい」と声をかけてくださり、お茶かなにかをいただきながらしばらくお話をうかがったのでした。どのような話だったのかも残念ながら思い出せませんが、とにかく実に柔和な好々爺で心優しい感じのお方でした。

それから同じく児童文学関係の仕事であの淡彩の独特のイラストレーションで有名だったいわさきちひろさんのお宅に画稿取りに行ったときのことも貴重な思い出になっています。東京都練馬区下石神井のお宅で画稿が仕上がるまで待つことになりましたが、暑い夏の時、単車かスクーターで行った私はたぶんほこりをかぶったり汗をかいていたのかも知れません。いわさきさんが「待っている間にシャワーを浴びてらっしゃい」と言ってくださいました。原稿・画稿取りに行ってシャワーを浴びさせてもらったのは、後にも先にもこの時以外、皆無でした。

やはり児童文学関係の仕事で、東京都武蔵野市吉祥寺で小学校の図工教師をされていた安野光雅さんのところにもよくお邪魔したことがありました。小学校の職員室だったか図工の教室だったかよく思い出せませんが、さすがにそこで画稿が仕上がるまで待つことはありませんでした。安野さんはその後、絵本作家、画家として世界的に有名な方になりました。

お使いさんで2回交通事故

お使いさんの仕事はスクーターやオートバイに乗る機会が多かったわけですが(公共交通手段を使う選択肢はありましたが)、今考えてもあのごちゃごちゃした東京でよく4年間も毎日のように乗り回してきたものだと思います。

もっとも私は2回仕事中に事故を起こしてしまいました。1回は目白駅前を練馬方向に向かった目白通りのちょうど「トキワ荘」を通過してしばらく、当時の豊島園行きの都バスが右折する下落合の交差点のところで、横合いから飛び出してきたオート三輪とすれ違いざまに接触し、私はオートバイの座席から吹っ飛んで一回転して路上にお尻から落下、気が付いたら現場すぐ近くの個人病院のベッドに寝ていて近くに警察官が立っていました。

あのころは「むち打ち症」という言葉がありませんでしたが、私は会社の近くの病院に移され、確か2週間ぐらい入院していました。しばらく首を持ち上げることができませんでした。あの時ほど母親に心配をかけたことはありませんでした。

もう1回の事故は、雨でぬれていた都電の軌道上でオートバイを運転していてスリップしてしまい横倒しになった事故でした。幸いこの時はケガはありませんでした。

先日、東京の友人でお使いさんの後輩にあたる Iさんと久しぶりに電話で話したとき、「我々は社員Cという身分でしたよ。大卒が社員A、高卒が社員B、我々はその下のCで給与体系のいちばん下でした」と言われて、そう言えばそうだったっけと思い出しました。お使いさんの社員Cという制度は、我々の2期あと、Iさんが入社した年に打ち止めになりました。それからあとは講談社が創設した子会社の音羽サービスというところがお使いさんの仕事を引き継ぎました。

やはり学ラン姿で音羽サービスに入社してきた後輩たちに、私たち先輩が仕事のやり方を付きっ切りで教えて、やがて彼らは独り立ちしていき、私たちはお使いさんの仕事を離れて、それぞれ別の部署に移っていきました。同時にそのころ夜間に通っていた4年生の定時制高校も卒業していました。1959年に社員Cの身分で入社した同期の桜は全部で11人だったと記憶しています。女子が3人で男子が8人。女子は外回りのお使いさんはしませんでした。男子は皆、第一(大人物雑誌、書籍)、第二(女性向け雑誌、書籍)、第三(子供向け雑誌、書籍)編集局のお使いさんになりました。すでに亡くなった元同僚も数人います。

*昭和34年4月に社員Cとして講談社に入社した同期の桜。私は後列、右から3人目。この写真に写っている仲間も私の知る限り4人がすでに亡くなっています。

音羽サービスに入ってきた後輩お使いさんたちの中で、私は特に二人の若者と親しくなりましたが、そのうちの一人がその後の私の人生行路で大変、重要な役割を果たすことになったのです。それについてはまた後程、書くことにいたします。

私は昼間、講談社のお使いさんをして夜は文京区篭町(今は千石何丁目とかに変わっていますが)にあった都立小石川高校という、昔から有名な進学校に通ってました。昼間の小石川高校でしたら、私なんぞとてもじゃないけど入れませんでした。会社のある音羽3丁目から20番の都電に乗って篭町で下車、学校が終わったら篭町から同じ20番で上富士前まで行き、そこの交差点で19番の都電に乗り換え、西ヶ原1丁目で降りて帰宅という、すべて都電で事足りていた生活でした。

お使いさん卒業、校閲部に転属

お使いさんの4年間が終わって私は講談社の校閲部というところに転属となりました。校閲部の中で確か三つに分かれていて、私は大人(おとな)物を扱う第一校閲部で勤務することになりました。それまでいつも外回りばかりしていた者が、一日中、机にかじりついて原稿と印刷されてきたゲラを照らし合わせて間違いがないかどうか、誤字、脱字などがないか調べるという超地味な仕事に就くことになったのです。

ずらーっと机が並び、皆、黙々と仕事をしています。今まで毎日出入りしていた少年少女雑誌などの編集部とはまるっきり雰囲気が違います。私は当時、講談社が発行していた「日本」という総合月刊誌の校正をしばらくやっていました。雑誌の締め切り(校了)の前が忙しくなり残業もありましたが、そうでないときは時間的余裕もあり単行本の校正もやっていました。そのあと、今でもあるようですが「週刊現代」という週刊誌の校正もやりましたが、これの校了の時は凸版印刷という印刷会社に出向して校正作業をしていました。

あまり波風もない校閲部の仕事でしたが、一度、びっくりするようなことがありました。どうした風の吹き回しかわかりませんが、部長じきじき私の席に来て、「これちょっとやってみないかね」と言って生原稿とゲラ刷りを机の上に置いていったのです。400字詰めの自分専用の原稿用紙のマス目いっぱいに確か青色のインクで驚くほど達筆な文字が書かれています。作者の名前を見たらなんと三島由紀夫となっています。もちろん校閲部長としては、校正の仕事のいちばん初歩的な部分を私にやらせ、そのあとはベテランの人に仕上げさせようとしていたのは明らかです。今となってはどんな内容の小説だったか、あるいは小説ではなかったかも知れない三島由紀夫の文章ですが、たぶん、短編小説だったように思います。

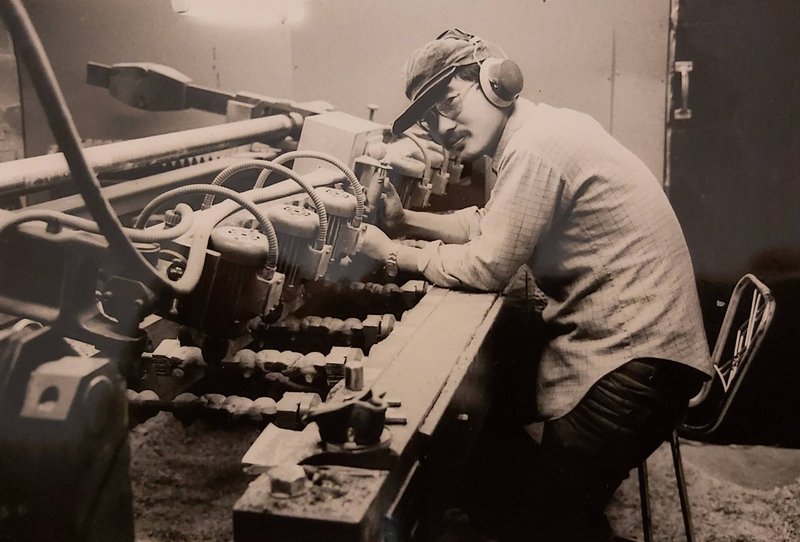

*古いアルバムを見ていたら1枚だけ、校閲部で働いていた時の写真が出てきました。

校閲部で働いていたころはあまり残業もなくて定時退社することが多かったので、ほかの同僚の様子を見ても仕事のあと夜間大学に行く者がいたので、私もそう決めました。交通の便などを考えて法政大学の第二文学部英文科に決めました。市ヶ谷駅のメインキャンパスがあるところです。最初の内は順調に通っていましたが、やはり朝から夕方まで仕事をして、その後、大学に行って勉強するということは生易しいことではありませんでした。そもそも、そのことは定時制の高校生活でも私は実感していました。

小学校、中学校と私はそんなに目立つ存在ではありませんでしたが、級友たちからは好かれたほうで友達には恵まれていました。今でも付き合っているのが何人かいます。もちろん、講談社の若者たちの間には気の合うよい友達がいろいろできましたが、定時制高校、夜間大学の生活ではそういう友人関係というのが不毛でした。

思えば、皆、昼間、定職を持って夜、疲れ果てて勉強に来て、授業が終わったら急いで帰宅して翌日の仕事に備えなければならないという生活では、一般的に考える交遊関係など育てるのは難しいでしょう。このことについては、今でもある感慨を持つことがあります。もし家庭の経済状態がよかったら、昼間の高校、あるいは大学に行けてもっと充実した青春時代を過ごせたのかも。。。

私は過去のことは後悔したくないという性質です。定時制高校、夜間大学でも自分で最善の努力をしていたら、よい友人との出会いがあったかも知れない。しかし、その当時の私はそれを怠った。その代わりに、私の青春時代を過ごした講談社というステージで私はさまざまな出会いを経験し、多くの友人たちとも知り合うことができたのです。それで満足とすべきでしょう。

週刊少年マガジン編集部に異動

校閲部の仕事を4年続けた後、人事異動となり私は週刊少年マガジン編集部に配属になりました。ひっそりとした校閲部から若い男性が圧倒的に多かったにぎやかな編集部への異動は天変地異のごとき変わりようでした。最初、私は漫画の前にあるグラビアページの班にいましたが、そのころは記憶に残るようなエピソードがあまりありません。

夜、通っていた法政大学は3年生の時に退学してしまいました。やはり仕事の関係で行けなくなる日が続くと勉強する意志が弱くなってしまいます。その時期に母が64歳で蜘蛛膜下出血で亡くなり、私は天涯孤独の身となりました。母が亡くなった時、私が校閲部にいたのか、週刊少年マガジンにいたのか、どうしても思い出せません。ただ、思い出すのはつつましい母の葬儀を自宅で行ったとき、思いがけないくらい講談社の人事課労務係の責任者の方が助けてくれたことです。

その後、私は週刊少年マガジン編集部内部の異動で漫画班に移ることになりました。当時の編集部にはモーレツ編集長として知れ渡っていたU さんがいらっしゃいました。仕事への熱中ぶりはものすごく、夜遅く帰宅して湯舟につかりながら本を読むというような話が伝わっていました。残業は100時間を超えるのは当たり前という感じで、皆、がむしゃらに働いていました。当時はライバル少年週刊誌との競争も激しく、また史上初めての100万読者獲得を目指して編集部は非常にハッスルしていました。

*講談社の屋上で週刊少年マガジン編集部員が全員集合して記念写真を撮ったのでしたが、それが何の記念だったのかよく思い出せないのです。私は最後列で誰かの後ろにいてよくわかりません。

漫画班での最初の担当は確かさいとう・たかをさんでした。「無用ノ介」という時代劇物です。さいとうさんの仕事場に行きますと一生懸命制作中のたかをさんやアシスタントの人たちの邪魔をするわけにはいきませんので、別室でマネジャー役のたかをさんのお兄さんとおしゃべりをすることが多かったです。関西弁まるだしのお兄さんのお話は面白かった記憶があります。あのころのあの世界では珍しいことではありませんでしたが、皆さん、ヘビースモーカーだったように覚えています。

このさいとう・たかをさんにある時、仙台市の東北放送でしたか、ラジオか何かの番組プロモーション企画で仙台に来て出演してほしいという依頼がきました。その時、どういう風の吹き回しかさいとうさんが「田中さんが行くんなら行ってもいい」という返事をされ、私もさいとうさんに同行して仙台まで行くことになりました。

これが私が生まれて初めて飛行機に乗った時でした。羽田から仙台まで確か日本航空だと思いますが、あまり大きくない飛行機に初体験で搭乗した私はとても緊張していましたが、連れのさいとうさんは離陸してまもなく高いびきで寝込んでしまったのを覚えています。

漫画班にいたときの担当として次に思い出すのはジョージ秋山さんです。彼がまだ大ブレークする前、一生懸命、少年マガジン編集部に売り込み、修業のため通っていたころのことです。確かあのころ、秋山さんは西武池袋線の東長崎駅の近くのアパートに住んでいまして、よく漫画の鉛筆書きの案を編集部に持ってきては先輩編集者と会っていろいろと指導を乞うていました。長身で痩身、なぜかいつもとっくり首のセーターを着ていた姿の印象が強いのですが、年齢的にも私とほぼ同じでした。

彼の熱心さと才能がついにチャンスをもたらし、少年マガジンで彼の本格的なデビュー作が連載されることになったのです。「パットマンX」という後年の秋山さんの野心的、衝撃的な作品とは異次元の日常的な子供たちの生活を描いたようなほのぼのとした感じの作品でした。私がこのジョージ秋山さんの「パットマンX」を担当していて、この漫画に出てくるキャラクターの一人で眼鏡をかけた少年、「よっちゃん」は私がモデルです。

秋山さんはデビューしたばっかりの新人漫画家で、東長崎駅近くのあまり立派でないアパート暮らしをしてましたし、私も貧乏青年でしたので、私たちは彼の漫画の案の打ち合わせを講談社の近くの蕎麦屋やラーメン店で行う際、その時間をよくランチタイムや夕食時に合わせてやったものです。会社の接待ということで領収書を経理のほうに提出していわば「ただ飯」を食べさせてもらったこともしばしばありました。

*ありし日の週刊少年マガジン編集部内。左手前、こちら向きに座って何か読んでいるのが私。

「あしたのジョー」を経て別冊少年マガジンへ

その後、私が担当したのは、すでに先輩編集者が苦労して連載にこぎつけ、大ヒットとなりつつあったちばてつやさんの「あしたのジョー」(高森朝雄・原作)でした。最初に私が「お使いさん」時代にお会いした時のちばさんとは違って、すでに売れっ子の人気漫画家だったちばさんは徹夜続きの猛烈な忙しさで、わたしの思い出も作品が仕上がるまでよく待たされ続けていたということです。

ここまで書いてきて、私の筆はなぜか急に重くなってきました。理由はわかっています。一種の悔恨の思いと言いましょうか。そのころの私自身は週刊少年マガジンという飛ぶ鳥を落とす勢いだった編集部の一員としてプロ意識を持って取り組んでいなかったからです。漫画や劇画は好きでしたし、面白い作品、人気の出る連載物をプロデュースしたいという思いはありましたが、それを情熱的に推し進める覇気が欠けていました。何かすでに出来上がった体制に押し流されて楽に生きていくみたいな感じでした。

特にちばさんの「あしたのジョー」を担当していた時は、週刊少年マガジン編集部員の私が約10年前のお使いさん時代のころと同じような仕事をしていたと、反省と自分のふがいなさを思い出してしまいます。「あしたのジョー」をもっとよくしたいとか、面白くしたいとか、人気をさらにランクアップさせようとかいう願いを持つ必要もなかったし、なにか自分に寄与できるものはないかと深く模索する努力も放棄していました。ちばさんと高森さんのところに定期的に原稿をもらいに行くのを生業(なりわい)にしているのは、まさにお使いさん時代の自分を再現していたと言わざるをえません。

やがて、週刊少年マガジン編集部内部での配置転換があって、私は「別冊少年マガジン」という月刊誌の編集部に配属されました。週刊誌の猛烈な忙しさから解放され月に一回の発行という私向きのペースの仕事でありがたかったです。それにいわば会社にとって主要でかつ他誌との激烈な競争を強いられていた週刊少年マガジンから外れて、例えば新人発掘的な場、機会を提供する可能性もある月刊誌という舞台で私は少し自分を取り戻せた気がします。新人漫画家、あるいはすでにマニア向けの雑誌などで実績をあげてきていた漫画家などを発掘してきて作品発表の場を与えるというコンセプトは月刊誌にふさわしいもので私にも向いていました。

村野守美さんというもう亡くなられた漫画家は、そのころの私が出会った漫画家の一人で忘れることのできない方です。いちばん最初に私が彼に出会ったのは、まだ彼が学生服を着て講談社の少女雑誌の編集部に売り込みに来ていたころのことです。私はお使いさんでした。彼は身体障碍者で松葉づえを使って編集部を訪ねてきていました。私は廊下で彼とすれ違ったのですが、その時のさわやかな笑顔の印象が強烈でした。たぶん、彼と同じように学生服を着ていた同年配の私を見て、笑顔で会釈されたのでしょう。

後年、月刊少年マガジン編集部に配属された私が再び村野さんにお会いし、そのころにはすでに一部マニアなどの間で高く評価されていた彼に月刊少年マガジンに登場していただくようにお願いできることになったのは私の喜びでした。

カナダ編 1972年6月 BC州バンクーバーへ

さて、私は1972年6月初め、講談社を退社し、6月6日、横浜港から英国P&Oラインのオロンセイ号という客船(確か2万8000トンと記憶していますが、定かではありません)に乗船、カナダ・ブリティッシュコロンビア州のバンクーバーに向かいました。

なぜ? 日本経済全体がすごく盛り上がり、出版業界も大変な好況で、ある夏には講談社で日本一の高額ボーナスが支給されたようなことがあり、人がうらやむような週刊少年マガジン編集部に勤務していた私が28歳で何を考えて辞めたのでしょうか。

いろいろありましたが、私は22歳の時に母が蜘蛛膜下出血で急死して以来、天涯孤独の身となっていました。私の生き方は私一人で決めるしかありませんでした。ティーンのころからいつかは外国に行ってみたいという願いを持っていましたが、そこに登場してきたのが、前述の私のお使いさん時代の後輩にあたるTという人物です。私より2歳ぐらい年下で、私のかなりたくさんいた友人の中でたった一人、クリスチャンであった男です。彼が講談社の下請け会社でやっていたお使いさんを辞めてしばらくして、カナダのバンクーバーに渡りました。バンクーバーのチャーチのメンバーがスポンサーになってくれたのです。しばらくして、TはバンクーバーにあるUBC(ブリティッシュコロンビア大学)に入学しました。

実は、1972年の1年前の夏でしたか、私は1週間ほど休みをとってバンクーバーを訪れ、T に会いに行きました。私にとって初めての海外旅行、この時はもちろん飛行機で行きましたが、日本航空の当時はいちばん大きかったDC-8に乗ってずーっと順調なフライトでした。

それがまもなくバンクーバーに近づいたところで、何の警告もなしに突然、大きな飛行機が前傾して急降下、まもなく機体は正常な状態に回復され無事に飛行し続けました。あの時の天候は雲一つない快晴だった記憶がはっきりあり、なぜ突然、あんなことになったのか。たぶんエアポケットに遭遇してしまったのでしょうが、このトラウマ体験以来、私は飛行機嫌いになってしまいました。

バンクーバーは素晴らしく綺麗な街でした。背後に山々がそびえ、ダウンタウンには高層ビルが立ち並び、住宅の前には広々とした緑の芝生が広がり、家と家の境には塀がありません。市街地には樹木がたくさんあり、公園もあちこちにあり、いかにも自然豊かな、そして人々の生活も豊かと思われる所でした。なにせ1ドル=360円の時代でしたから、走っている車も堂々としたアメ車が多かったです。

T に案内してもらい、私はバンクーバーの街に一目惚れしてしまいました。世界3大美港の一つと言われているそうですが、確かに豊かな自然に恵まれた綺麗な街です。

*上の2枚の写真は5年前にアラスカクルーズに行った時、船の甲板からバンクーバー港と出港してすぐバンクーバー市の北側にあるノース・バンクーバー市、ウエスト・バンクーバー市と背後の山並みを撮ったものです。

東京での二人のカナダ人青年との出会い

東京に帰ってしばらくしてからますますカナダが好きになるような出来事がありました。カナダ人青年二人が東京の我が家を訪れ、貧乏長屋の代表みたいな我が家に泊まっていくという前代未聞の珍事が起こったのです。

ジョンとマークという二人の青年はブリティッシュコロンビア大学の学生で、T と同じ体操部に所属していました。その関係で二人が T に「旅行で日本に行くんだけど東京で宿を提供してくれる友達はいないか」と尋ねたところ、私のことを伝えたというわけです。T は私の西ヶ原の家がどんな家かは知っていたはずで、外国人が泊まれるような造りではないこともよく承知していましたが、貧乏旅行を決め込む二人をただで泊めるのは私ぐらいだと思ったのでしょう。

どうやって二人を我が家まで迎え入れたか、さすがに細かいところは思い出せませんが、この二人は私の家にいつも出入りしている私の仲間の間でたちまち大の人気者になってしまいました。みんな、このカナダの若者たちが大好きになってしまったのです。今、考えても不思議です。私自身の英語力もまったくおぼつかないものでしたが、私の仲間たちときたら皆目わかりません。もちろん、ジョンもマークも日本語は全然、わかりません。

身振り、手振りとあとはアルコールの力で人の意思の疎通は何とかなるもんだということがわかりました。あの二人が我が家のトイレの使い方をどうやって学んだのだろうか。ずーっと我慢して便秘になりはしなかったろうか。あのころの我が家の便所は今の人には想像もつかないでしょうが、汲み取り式だったのですから。(と書いたけれど、ちょっと自信がなくなってきました。昔はずーっと汲み取り式でしたが、ジョンたちが来た当時はどうだったか。。。)それと、平日は私は会社に仕事に行ってましたから、留守中、二人はどうやって過ごしていたのだろうかなどと今、考えてもおかしくなります。一晩でしたが、ジョンとマークと私たち一族郎党で近所の銭湯に行ったこともなつかしい思い出です。彼らが滞在している間、我が家ではほとんど毎晩、彼らと私の仲間が集まって酒盛りでした。

*前列右端が私。その左がマーク、その隣がジョン。この夜はこの顔ぶれでしたが毎晩のようにいろいろな連中が出入りしこんな感じで騒いだもんです。

皆で私がいつも行っていた銭湯に行った時の写真が確かあったはずだと思い、古いアルバムを探しましたら、ありました、ありました!

*マークが中列左端、その隣が下駄を履いたジョン。私は最後列右側。

強烈なインパクト残したもう一人のカナダ人

すっかり仲良くなったジョンとマークが新幹線で関西方面に旅立つのを見送ってしばらくして、またしてもカナダと私を近づけるようなハプニングが起きました。仕事で外出していた私は新宿駅の雑踏の中で、カナダのメープルリーフの国旗を小さくしたワッペンのようなものをバックパックに付けた背の高い若者を見つけたのです。周囲をキョロキョロ見回し明らかに助けを求めている様子で、私は彼に近づいて話しかけました。

この彼もジョンという名前で歳は19歳でした。トロントの高校を卒業して大学に行く前に半年ぐらいヨーロッパに一人旅に行く予定だということで、当初、新潟からナホトカかウラジオストックに行く船でアルバイトしながら渡り、ユーラシア大陸を東から西に移動する計画だったのが、何らかの理由で船が出なくなり、代わりに1週間後に飛行機でソ連(当時)に渡るということになったというのです。そのためユースホステルに行こうとして新宿駅で迷っていたわけです。

最初、私は彼をユースホステルに案内しようと思って電車に一緒に乗ったのですが、その車中で「実はちょっと前に西ヶ原というところの我が家に二人のカナ人青年が泊まって行ったことがある。君もよかったら来ますか。ただで泊めてあげるから」と申し出たら、ジョンはすっかり喜んで「ぜひお願いします」ということになったのです。

このジョンはやせぎすで眼鏡をかけていて、身長は185センチぐらいはあったと思います。前に泊まったジョンやマークとは違って物静かで理知的な若者でしたが、すでに大のカナダ人びいきになっていた私の仲間たちの間では、このジョンもすっかり人気者になりました。前の二人とは違った静かで考え深そうなカナダの若者は、私や仲間たちに深いインパクトを与えました。

ある時、彼の周りに集まった私たちに向かって「どんな単語でもいいから英語の単語を100選んで言ってみてください。それを全部、言った順番に書き取っておいてね」というのです。私たちは辞書を見たりして100の英単語を選んで彼に告げたのです。ジョンは目を閉じて一語、一語ゆっくりかみしめるように覚え込んでいました。100の単語を伝えた後、彼が最初の一語から最後の一語まで、一つの間違いもなく正しい順番で繰り返したのです。これには居合わせた我々一同、空いた口がふさがらないほど唖然としていました。

1週間後に確か大阪の伊丹空港からソ連に飛び立つジョンが我が家に滞在している間に囲碁を覚えてしまったのです。私の仲間の一人、A が「もし君が私に囲碁で1勝でもしたら大阪までの新幹線料金払ってあげる」と約束したのです。最初の2,3回はジョンは負けてしましました。無理もありません。今まで一度もやったことのない者が数日間、英語の分からない人間から教わったのですから。まして、これは五並べではなく囲碁なのですから。ジョンはものすごく真剣になって「もう1回、もう1回」と A に挑戦、ついに勝ってしまったのです。

短い滞在でこれほど強烈なインパクトを与えたジョンの写真が、どういうわけか1枚も見当たらないのです。これは実に不思議なことです。

横浜から出港、バンクーバーに向かう

1972年6月6日、私は横浜港から英国P&Oラインの客船、オロンセイ号でバンクーバーに向けて出港しました。太平洋を船で渡るというのは私のこどもの時からの夢でした。この時は平日の勤務時間内であったにもかかわらず講談社、週刊少年マガジン編集部の同僚たちやほかの友人、親戚など望外の多くの方々が見送りに来てくれて私はとても感激しました。

*オロンセイ号。私の記憶では2万8000トン。相当古い客船で私はいちばん安い船倉の4人部屋をとりました。

*週刊少年マガジン編集部の同僚やそのほかの講談社の友人、ほかの友人、親戚の皆さんが見送りに来てくれました。

*さようなら、友よ! さようなら、日本!

船は順調に航海を続けハワイのホノルルで1泊しました。その時、私は下船してレンタルのオートバイを借りてホノルル周辺の観光地巡りをやったのですが、スマホもグーグルマップも何もない時代に全く未知の所を走り回ったなんて今の私には信じられません。若い時には勇敢というか無鉄砲になることができるんですね。

船は6月19日、バンクーバーに到着しました。私がカナダに入国した際のビザは移住ビザでした。私の友人の T が学業のかたわら起業した会社で雇用するということで、東京のカナダ大使館で移住ビザをもらうことができたのです。そのころ T が住んでいたのがバンクーバー市の北側、海を隔てたところにあるノース・バンクーバー市だったので私も同じ町に住むことになりました。ノース・バンクーバー市は背後に山々がそびえ、海岸から山すそにかけて商業地区、住宅などが東西に発達している感じの美しい街です。したがって、かなり坂の多いところです。

しばらくして、私がBC州の運転免許証を取得した後、自分の車を買おうということになって、ローカル新聞の「売ります」の欄を見て買ったのが忘れもしない当時のカナダドルの90ドルで買ったオースチン・ケンブリッジ(だと信じ込んでいましたが、グーグルで調べると違うかも知れません。)です。私のカナダで所有した歴史的第一号車です。確か1961年製の英国車、オースチン・ケンブリッジ?だと思います。

*これが私がカナダで所有した最初の車。ノース・バンクーバーはちょっと奥に入るとこんな感じの自然豊かな街です。

この車、いわゆるMT(マニュアル)車でなんと最初からロウ・ギアが使用不能状態でした。したがってセカンド・ギアからゆっくりスタートしなければなりません。サード・ギア、トップ・ギアは大丈夫でした。こんな老朽車でしたが、1年余、何のトラブルもなく走りました。

バンクーバー 海釣りの思い出

次の写真は、T と一緒に釣りに行ったときのものです。ノース・バンクーバーの北西に当たる Howe Sound (ハウ海峡)と呼ばれる内海で乗り合いの釣り船に乗りました。写真に写っているレッド・スナッパーという魚や同じような感じだけれど黒っぽい大型魚が釣れましたが、いちばん多く釣れてしまうのが、ドッグフィッシュと呼ばれるサメの子供のような魚です。ドッグフィッシュは海面近くにウヨウヨいる感じで、私たちが投げ込んだり、巻き上げたりする餌にすぐ飛びついてきます。食べるに食べれず迷惑千万な魚です。

今にして思うとレッド・スナッパーなどは食べるのには美味ですが、釣り上げるときの興奮感覚はバス釣りのほうがずっと上だと思います。バンクーバーの海の釣りは、ボートあるいは船の上からやたらに深い海の底に餌を付けた釣り針を落とし込んで魚が餌に食いつくとにぶい感触があって、あとはリールを巻き上げるだけ。魚の引きとかファイトなどはほとんど感じません。ただ、ぐたーっとなった重い魚を引き上げる感じという印象を持っています。

*こんな大物のレッド・スナッパーが釣れたこともありました。魚を持っているのが私でその左隣が T です。T は残念ながらもう故人です。深い海の底の方から海面まで引き上げる間に水圧の変化で魚の目玉は飛び出し、舌?が出てきてしまっています。

バンクーバーで考え出したビジネス・アイデア

さて、バンクーバーに着いていつまでもホリデー気分にひたっているわけにはいきません。 T はビジネス・アイデアを持っていました。彼はこれから先、バンクーバー、あるいはカナダ全体にわたって日本からたくさん観光客がくるようになる。日本人は海外旅行に出るとき大抵の人が友達、親戚などから餞別を渡される。渡された人はなかば義務的に何かお土産を持って帰って餞別をくれた人に手渡すという習慣がある。その際、お土産というのは訪問した外国、あるいはその街でしか入手できないものが望ましい。

しかしながらバンクーバーの例をとってみても、土産物屋で売っている品物のほとんどはメイド・イン・チャイナとかその他の国で作られたものしかない。バンクーバーに来てメイド・イン・チャイナの土産物を買っていく日本人観光客はまずいないだろう。それでは、我々がメイド・イン・カナダの土産物を作って販売したらどうだろう。

今から50年ほど前に考え付いた T の着想は秀逸だったのです。彼の予想通り、日本からバンクーバー、あるいはカナダに来る観光客の数はどんどん増えていきました。そして、日本人観光客はメイド・イン・カナダ以外の土産物には興味を示さなかったのです。では、我々は何を作ったらいいのか。ここで彼が考え出したのは「木彫りのカナディアン・ワイルドライフ」、すなわちカナダの代表的動物です。たとえばビーバーとかグリザリーベア、北極熊などといったものです。

彼のイメージしていたのは北海道で売られているような木彫りの熊です。バンクーバーがあるブリティッシュコロンビア州は林業が盛んな所なので、材料は豊富にあると考えました。 T は実に才能豊かな男でした。英語力は抜群でしたし、体操競技、水泳など運動能力も優れていました。またデザイン、絵の分野でも能力を発揮しました。カナダの木材を使ってカナダの代表的動物の木彫り製品を作り、カナダ中の土産物店に売り出そうというアイデアが固まり、ノース・バンクーバーの東端にあるディープ・コーブというところにあった小さな店舗を借りて我々の”事業”は始まったのです。

ビジネス・ノウハウの知らなさが露呈

私たちの”事業”について、最初に結末をお話ししましょう。誕生から終焉まで、私たちはほぼ10年間、「カナディアン・ワイルドライフの木彫品」をカナダ中のギフト・ショップに売り出そうと試み、懸命な努力を重ね、そして現実にこの種類(木彫のカナダ製土産物)の分野に限っては、カナダナンバーワンの会社になりました。

しかし、これは裏を返せば、このような手間のかかる製品をカナダの土産物として生産するような会社が我々以外には現れなかったからです。 T も私もいわゆるビジネス経験というのが皆無であり、主として T の並外れた能力とガッツでしゃにむにけん引してきた会社だということが言えます。無知、無謀の極みと言われても仕方がないようなことですが、我々はどうやって木彫りの動物を作るかということさえよくわかっていなかったのです。

最初は本当に手彫りで一個一個、こけしに毛が生えたような単純なデザインでかわいい?熊(テディ・ベア)を作ったのですが、一人でまる1日かかって3個か4個しかできませんでした。これではカナダ中のギフト・ショップに売り出せるような数を作り出すまでに膨大な日数がかかってしまうとわかりました。北海道では機械を使ってマスプロダクションをしているらしいという話を聞き、いろいろリサーチをしました。インターネットもコンピューターもグーグルもユーチューブも存在しなかった時代の話です。何を調べるにも時間がかかりました。

北海道ではドイツ製の機械を使って木彫りの熊などを作っているらしいと聞き、T が調査した結果、ドイツに確かにそういう木彫り製品を量産できる機械があることを突き止めました。要するに機械の中央にモデルの型を置き、その左右に刃先のついたモーターのスピンドルを回転させ、型と同じ高さに並べて固定した木材を型と同じように削っていくというものです。後になって技術が進歩し、自動的に作業を進めていく機械が生まれましたが、我々の時代には手動式でした。

大量に生産するためにはこの機械が不可欠だと分かるや否や、T は持ち前の実行力を精力的に発揮していきました。手持ちの操業資金はほとんどないのに銀行に行って交渉し、ビジネスのポテンシャルを説得し、金を借りて実際に6基のモーターがついた大きくてチョー重い機械をドイツから購入してしまったのです。

*ご覧の通り手動で中央に設置したモデルの型をなぞっていくと左右の計6個の木材がモデルと同じように削られていくのです。これが重いのと騒音、ほこりがすごかったです。この写真を見るとマスクをしていなかったのかと思うと今ではゾッとします。このころの私がこんなちょび髭を生やしていたのが信じられません。

木彫り製品に最適の木材探しで四苦八苦

このドイツ製の機械を導入すればかなりの数の木彫り製品を生産することができると分かって、のちにもう1台、今度は最初の機械の倍の生産力を有する12基のモーターがついた機械をドイツから購入しました。これも手動式でしたから操作する人間にとってはもっと重くなってしんどいものでした。

この機械では中央に設置したモデルピースの上をガイドがなぞっていくと、12基の機械なら12個のセットされた木材の上をスピンドルの先に装着されたカッターで削っていくわけです。最初の工程では大きいカッターで粗削りし、確かあと2回、カッターのサイズを変え(だんだん小さくし)、より細かいところまで削っていきます。しかし、100%完成品に至ることは不可能で、ものにもよりましたが、大体80%前後まで機械彫りであとの工程は1個1個、手で仕上げなければなりませんでした。この1個1個、手で仕上げなければならないというのが、私たちのビジネスのネックでした。

木彫りのカナディアン・ワイルドライフを作るのにいちばん適した材木は何なのかという極めて初歩的なところから、私たちはまったく無知でした。インターネットのない時代ですから、すべて手探りで試行錯誤しながらいちばんよい材料を見つけ出すしかありませんでした。カナダの国旗にも出てくるメープル(楓)も試しましたが、非常に硬くて、置物のように重厚な彫刻作品を作るには向いていますが、我々のようにマスプロダクションの土産物を作るというのには適していません。大体、乾燥したメープルは値段が高すぎて手が出ませんでした。それよりはやや値段が安くて硬さも十分にあり、彫刻作品向きの重い木にイエロー・シーダーというのがありました。日本ではヒノキと呼ばれる種類に属するものだと思います。削っていると黄色っぽい地肌が出てきて何とも言えぬ芳香を放つ素晴らしい材木でしたが、安く大量に入手するのが困難だと分かりました。

最終的に落ち着いたのがレッド・シーダーという材木で、カナダではもっともポピュラーな針葉樹とされており、日本では米スギなどと呼ばれているようです。カナダのトーテムポールやカヌー、住居の屋根、外壁などに広く利用されているものです。ただこの木はほかのに比べて軽くて、彫り上げたあとの表面が、硬い木に比べるとザラザラした感じでスムーズではないのです。私たちはいろいろと試行錯誤を重ね、彫刻品の表面をプロパンガスのトーチで焼いて、そのあとサンドブラストというマシンで表面をきれいにすると彫刻品の年輪がくっきり浮き出て、しかもザラザラした表面もなめらかになることがわかったのです。

生産がオーダーに追いつかないというマイナス材料

月日もたってだんだん生産量も増えてきました。しかし、機械で生産できる量に比べて、機械から離れた後の諸工程が予想外に時間がかかるという問題が起きてきたのです。前述したように機械を離れた後の工程は全部、1個1個やらなければならないというのが結局、致命的な欠陥となっていったのです。 T は大学も中退してビジネスに専念しました。彼は木彫りカナディアン・ワイルドライフのデザインから実際に手彫りで彫って機械のセンターに取り付けるモデルピースの制作をし、セールスにも出かけました。私はほとんど工場で閉じこもり、ホコリまみれ、木くずまみれになって機械を操作していました。

自分たちだけでは生産力に限界があるということで従業員を雇って機械の生産や仕上げ工程を2シフトに増やしました。最初はカナダ人の若者を雇ってみたのでしたが、あのころはヒッピー文化や風俗が流行っていたせいかどうかはわかりませんが、概してカナダの若者は長続きせず、私たちのような小規模経営のところで喜んで働く人材を探すのは容易ではありませんでした。そのうち、時代の流れでベトナムからのいわゆる”ボート・ピープル”と呼ばれた難民がカナダめがけて大量に渡ってきました。バンクーバーにもたくさん来ていて、「彼らなら我々の仕事もやってくれるに違いない」とアプローチしたのです。たぶん、我々の会社はベトナム難民を雇用したパイオニア企業の一つになるのではないかと思います。

確かに彼らはよくやってくれました。手先の器用な人もいましたし、カナダの若者のようにすぐやめてしまうということもありませんでした。カナダの主要都市で定期的に開催される「ギフト・ショー」といういわゆる商品見本市みたいな催しにも参加し、ブースをレンタルして我々の会社の製品を展示、注文を受けました。こういうセールス関係の業務は T がこなしました。カナダの主要観光地や大都市などのギフト・ショップ、デパート、空港ギフト・ショップなどからオーダーが入ってきました。注文に応じて生産体制を組んで製造、仕上げと進むわけです。

メイド・イン・カナダの土産物が非常に少ない中、私たちの木彫り製品は注目を集め、オーダーも増えていったのですが、やはり、機械ではいくらがんばっても80%止まりで、残りの20%の仕上げ作業が1個1個、なされねばならず、それも動物の顔などの彫りの作業が熟練を要するために生産がオーダーに追いつかないという慢性的なマイナス材料を抱えていました。

今でも我が家に残っている木彫りの動物たち

ここで、今から40年ぐらい前に作られた私たちの木彫り製品で今でも我が家に残っている物の写真をお見せしましょう。私たちの木彫りの動物の底には Curved in Canada (カナダで彫られたもの)という焼き印が押されていたのですが、残念ながら我が家に残っている物にはその焼き印があるものが一つもありません。たぶん試作品か何かであったのかも知れません。

*カナダの動物で人気のあるビーバーです。これはメープルかイエロー・シーダーで彫られたもので量産品ではありません。

*これはホッキョクグマ。シロクマです。これはレッド・シーダーで年輪が浮き上がって見える特徴がありましたが、柔らかくてひびが入りやすかったです。

*カナダのどの街にでも見られるラクーン。日本ではアライグマでしょうか。

*これは鹿をあしらったブックエンドの片側です。

私の人生の大きな転機

私たちのビジネスの苦闘物語はあしかけ10年続きました。私たちが作ったメイド・イン・カナダの土産物がカナダ国内の多くの観光地や大都市のデパート、空港などで売られましたが、会社が黒字経営に転換したことはほとんどなかったと思います。発想はよかったのですが、現実に製品を効率的に生み出すことについて、私たちはあまりにも無知でした。セールス面についても最初は何も知らない状態でスタートし、少しずつ失敗したり成功したりを繰り返して、遅々たる成長をしていきました。10年が過ぎて結局、T はこのビジネスを他人に譲渡し、徐々に手を引いていきました。実際のところ、私自身は会社の結末とか、その後、どうなったかなどということについてよく知らないのです。というのは、会社がそうなる前に私は会社を離れており、T とは別の人生を歩み始めていたのです。

このほぼ10年のバンクーバーにおける私の生活は、東京の講談社の青春時代に比べて、たぶんほかの人から見たら「月とスッポンの違い」「悲惨」「どん底」「孤独」とか言われかねないものだったかも知れません。多くの友人に囲まれ、明るく楽しげに青春の日々を生きていた東京の暮らしに比べて、モーターの轟音とほこり、木くずが渦巻く狭い工場の中で黙々とずっしり思い手動式の彫刻機械を毎日、操作し、時にはサラリーも出ないような生活。仕事を終えて小さな下宿の部屋に帰って自炊して眠る。基本的にはこんな生活でしたが、夜、英語の勉強のために学校に行くのが一つの慰めでした。

しかしながら、この10年間で後の私の人生を変える二つの大きな出来事がありました。一つは私がクリスチャンになったことです。 T の勧めで彼が行っていたチャーチに行き始めました。最初は「英語の勉強のために役立つだろう」ぐらいの気持ちでした。それに私はかなり孤独な生活を強いられていたので、チャーチに行けばほかの人たちに会えるという思いもありました。同時に、生まれて初めて私は聖書を読み始めたのです。やがて私は聖書に記されている教えを信じる者となり、洗礼を受けました。私が30歳の時でした。

もう一つの大きな出来事は、その次の年の7月、T や私が通っていたチャーチで私が結婚式を挙げたことです。ワイフ(加代子)は佐賀県唐津市出身で私と結婚するためにバンクーバーに渡って来てくれました。細かい経緯についてはあえて触れませんが、すべては神が私たちのために用意してくださった計画が成就したということにほかなりません。

*1975年7月3日。BC州ノース・バンクーバー市ディープ・コーブにて結婚。

長男誕生と初めての安定した仕事

1978年4月11日に長男、ダニエル・潤がBC州リッチモンド市で生まれました。リッチモンドというのは、バンクーバー国際空港があるところです。私たちに与えられた子供は、このダニエル一人でした。木彫り動物の土産物製造のビジネスから離れて、私は生きるために、家族を支えるために、大体、文字通りなんでもやりました。好き嫌いを言っている余裕などはありませんでした。

そうこうしている間に、思いがけない出来事が起こって、私はトヨタ自動車が100%投資してバンクーバー郊外に新設したアルミホイール製造の専門工場で働くことができたのです。考えてみると、あのころは景気のいい時代だったのでしょう。経験も知識も皆無みたいな私やカナダ人の若者たちが採用されたのです。確か、4週間ごとに8時間シフトが3交替していたと思います。これはちょっと体にはきつかったですね。

でもそれまでのどの仕事よりも安定していて、サラリーもよく、いろいろな社員のためのベネフィットもそろっていて、何も文句の種はありませんでした。やがて、私たちはカナダに来て初めて自分たちの家を購入しました。アルミホイールの工場にも近く、そのころ私たちが行っていたチャーチにも近いところでした。あのころは、我々のような”庶民”でも安定した仕事があればバンクーバー郊外に家を買うことができたのです。今は、バンクーバーの不動産価格はトロント以上とも言われており、とてもではありませんが、庶民には高嶺の花となってしまっています。

やがて、この私が同工場のある作業班のグループリーダーになってしまいましたが、待遇面などでどういう違いがあったか、今は思い出せません。ダニエルはリッチモンドにあった私立の小学校に通い、私たちは敷地の広い2階建て(ベースメント=半地下の居住エリアもあり)の立派な家に住み、順風満帆の生活を送っているように見えました。

日本向けラジオ番組のフリーランサーへの道

やがて、私はトヨタのアルミホイール工場外である方と知り合いになりました。この男性、S さんは当時、カナダ国営放送(Canadian Broadcasting Corporation=CBC)の国際短波放送部門、ラジオ・カナダ・インターナショナル(RCI)で勤務され、日本向けの日本語による短波放送番組を制作し、放送もされていた方でした。道理で普段の話し声もちょっと低めの重厚な感じで、私は内心、「なるほど」と思っていました。私が以前、出版社に勤めていたことがあるとお話しした後、 S さんがある時、「カナダの面白そうな話題を選んで文章にして、読み上げるというのをフリーランスでやってもらえませんか」と言ってくれたのです。

正直な話、3交替制の工場勤務で経済的には安定していた毎日で、何も不服を言うべき立場ではありませんでしたが、深い自分の内なる魂というべき部分では、この工場の仕事は本当に自分に向いている仕事なのだろうかという疑問がわき始めていました。そういうタイミングで S さんと出会い、フリーランスのお話が急浮上してきたのですから、人生って面白いものです。

S さんは私が書いたものを気に入ってくださり、私は初めてバンクーバーのダウンタウンにあるCBCの立派なオフィスに行き、ラジオ放送のスタジオに案内されました。たぶん土曜日だったと思います。忘れもしません。Sさんと一緒にラジオ放送用のスタジオが左右にずらりと並ぶ狭い廊下を歩いていたら、あのころは売り出し中の女性ポップシンガー、k. d. ラング とすれ違ったので驚きました。k. d. ラング という名前は日本の方にはなじみがないかも知れませんが、2010年のバンクーバー冬季五輪開会式でレナード・コーエンの名曲「ハレルヤ」を歌い大喝采を浴びたカナダの実力派人気歌手の一人です。

さて、小さなラジオ放送用のスタジオで生まれて初めてマイクの前に座った私は大変、緊張していました。もちろん、生放送などではなく、しかもテスト用の原稿の朗読に過ぎないのですが、朗読などというものを生まれてからこのかた、一度もやったことがなかったのです。S さんのようないぶし銀のように渋いよい声など持ち合わしておりませんし、どちらかというとちょっと高めで重しのない、軽っぽい声で、自分でもあまり好きと言えない声でした。ただ一つ、東京生まれの東京育ちという点だけで、”標準語”のアクセントで話すだろうと思われていたのかも知れません。しかし、本当のところ、東京生まれと言ってもお上品なエリアとはかけ離れた北区西ヶ原界隈の東京弁はかなり乱暴で決して綺麗と言えるものではありませんでしたが。

冷や汗もののテストでしたが、大先輩の S さんから朗読のコツというか大事な点を教えていただいて、ともかくテストは合格ということになりました。この日本語短波放送(当時は週1回、バンクーバーのCBC放送局から日本向けに放送)のフリーランサーの一人に加えていただいたことで、工場現場生活の余暇に原稿書きやら録音やらの仕事が加わり、何か張りのある生活になってきました。本来、自分に向いていた仕事の分野に少し回帰した気分になったのでした。

海外からの日本向け短波放送華やかなりしころ

当時はインターネットもスマホもWi-Fiも何もなかった時代です。日本の短波放送ファン向けの面白いカナダのトピックを探すとしたら、新聞とか雑誌にたよるしかありませんでした。当然、あまりフレッシュな話題ではなくなりますが、カナダの情報というのは、日本にはほとんど伝えられていないのが実情でしたから、ネタのフレッシュさはあまり問題ではなく、日本人に興味を持ってもらえそうなカナダらしい話題であればという感じでした。メインのカナダ・ニュースとは一味違う、「話の屑籠」的な肩ひじ張らないコーナーの話題みたいなのを探すのは、私は得意なほうでした。もちろん英語で書かれた元ネタを見つけて、それを自分なりに解釈して読み上げて面白い文章にするというのが、楽しい仕事になりました。

昔も今もあまり大きく変わっていないと思いますが、あのころは特に、北米から日本に伝えられるニュース、情報などというのは圧倒的に米国一辺倒でした。カナダ政府としても純メイド・イン・カナダのメディアによる日本語ラジオ放送を日本向けに実施するということで、州1回、短波放送プログラム(1時間だったと思いますが、記憶が定かではありません)を放送していたのです。

あのころは、同じような趣旨で世界のいろいろな国が日本向けに短波放送を流していて、それを好んで聞くかなりマニアックな短波放送ファンがけっこうたくさんいたようです。私などまったくあずかり知らぬ世界でしたが、カナダから日本に放送していたRCIの番組にも、特に熱心な S さんファン、支持者がおおぜいいらっしゃいました。いわゆるファンレターみたいなものや、受信状況がどうだったかということを知らせてくださる手紙がよく届いていました。

アルミホイール工場の仕事も淡々と進んで行きました。今、思い返すと日本の本社から派遣されてきて我々を指導してくださった技術者の皆さんから見たら、最初は「カナダの人たち大丈夫かしら?」と何度も思ったのではないかと案じられました。これは私の想像に過ぎませんが、たぶん、今では自動化が進み、私たちがやっていたような手作業はほとんど省かれてしまっているのではないでしょうか。私たちの作業班がやっていた手作業は、日本人の作業員にしたらお茶の子さいさいのテクニックに違いないと思うのですが、当時の我々には何回やってもうまく行かないケースの連続でした。でも、そのうち日本人技術者から「オーケー」の言葉をいただくことができるようになりました。

カナダ政府、日本語短波放送拡大を決定

アルミホイール工場での仕事が3年ぐらい経った時でしたが、またしても青天霹靂的出来事が起きました。ラジオ・カナダ・インターナショナル(RCI)の日本語短波放送が拡大されることが決まったというのです。あのころはいわゆるバブルの時期で世界経済が大きく上向きになり、日本の好景気ぶりは顕著でカナダ政府としては、これからの貿易相手国として日本はもっと重視していかなければならないと判断したのでしょう。

それまで週1回だけ日本向けに流していたRCIの日本語放送プログラムを一挙に1日30分間、週7日に拡大することになったのです。RCI はCBC(カナディアン・ブロードキャスティング・コーポレーション、日本のNHKにあたる)傘下にありますが、同時にカナダ連邦政府外務省の管轄下にもあったのです。この放送拡大に伴って人材を公募するということが公報に載せられたのです。私自身はこのような動きはまったく知らなかったのですが、バンクーバーのRCIのスタッフから話を聞かされ、応募してみたらどうかと勧められました。

募集人材は「アナウンサー/プロデューサー」という肩書で、私はまだ経験不足でとてもではないがそのような仕事をこなせる器ではないと思っていましたし、もう一つの大きな課題は、新発足するRCI日本語班はモントリオールのRCI本社内に設けられるということでした。日本語放送班がモントリオールに移転したとしても、私はバンクーバーからフリーランサーとして仕事を続ける可能性はありましたが、「ともかく、受けるだけ受けてみたら」と言われて十分、得心が行かないまま、応募用紙を送付しました。

第一次試験的なものはなかったように記憶しているのですが、やはり、すでにフリーランサーとして”内部”の人間になっていたことの有利さというのがあったのと、バンクーバー支局スタッフの推薦というのがあったということ、それに何よりもRCI本局としては、速やかに週7日放送を実現しなければならないという切羽詰まった状況があったのだと思います。しばらくして「旅費は出すからモントリオールのRCI本局に面接のために来てほしい」という連絡が入りました。

ラジオ・カナダ・インターナショナル(RCI)に転職へ

モントリオールというのはカナダ第2の都市で仏語圏のケベック州にあります。夏季オリンピック(1976年)も開かれましたし、国際的にはむしろトロントよりも知名度が高いところでした。仏語文化圏の影響の色濃い街で、フランス語を理解しない私のような者にとってはまさに「外国」でした。RCI本局に面接に行ったのは寒い1月か2月だったように記憶しています。太平洋岸のバンクーバーとモントリオールでは気温差がだいぶあります。時差も3時間あります。

この面接に何人ぐらい来ていたのか私には知る由もありませんでしたが、ただ廊下で順番を待っていた時にもう一人の人に会いました。小柄な女性でしたが、あとで分かったことはアナウンサー/プロデューサーとして採用されたのは、オタワ市(カナダ連邦の首都)から来ていたこの M さんと私の二人でした。

採用の通知を受け取った後も、私の心は乱れに乱れました。苦節10年余の後に到達した今の安定した生活を一変させるのが正しいのか、間違っているのか。。。。バンクーバーおよびその周辺地域で築き上げた人間関係、友人たち、チャーチの友たちと別れること。10歳ぐらいだった息子の生活環境や学校友達やすべてを親の都合で無理やり切り離させてしまうことの罪悪感。。。。暖かい人間関係に恵まれていたバンクーバーに比べ、知っている人はやはりモントリオールに移る大先輩アナウンサー/プロデューサーの S さんのみ、後は誰一人として知らない未知の街に行くことへの不安。

さんざん悩んだ末、私は既存の安定の道を選んだのです。採用通知はいただいたのですが、私は「NO」の返答を出してしまったのです。しかし、心に平安はありませんでした。結局、最終的に私のワイフが私の背中をドンと押し出した感じでした。「これは神の導きに違いないです。あなたが持っている才能を真に生かせる道を備えてくださったのです。モントリオールに行くべきです」

私がNOの返事をしてしまったために、もしRCI本局のほうですでに次候補を採用してしまっていたら、すべては終わりでしたが、幸いなことにまだ事態はそこまで進展しておらず、私の採用は改めて確認されたのです。

カナダ横断鉄道旅行とRCI日本語班新体制立ち上げ

1988年早春、私はバンクーバーから単身、モントリオールに向かって旅立ちました。その前にアルミホイール工場退社の挨拶のためにカナダ人ボスのところに行ったのですが、日ごろはいつも笑みを湛えて温厚な感じの彼がちょっと厳しい表情を浮かべて、「仮に君がこの会社に戻りたいというようなことがあったとしても、会社としては君を再入社させることはないからね」と言われたのには、正直ギクリとしました。

モントリオールのRCI本局での日本語班立ち上げということで、私はワイフと息子をバンクーバーに残して単身赴任ということになりました。モントリオール行きに関して、私は前からやりたくてまだ実行していなかったことをついに実現しました。それは鉄道でカナダを横断するということなのです。もともと飛行機嫌いだったので、確か3泊4日だったと思いますが、鉄道でカナダ横断するのには絶好の機会だと思ったのです。

もちろん寝台車に乗ったのですが、もともと音や振動に少し神経質気味な私には汽車の旅というのはあまり向かないということを発見しました。夜はあまりよく眠れませんでした。バンクーバーを出てロッキーの山中を越えるまでの景色は素晴らしいのですが、アルバータ州の平原地帯に入ってからは延々と同じ景色の連続で正直、やや退屈しました。あの”あこがれ”の鉄道旅行の際の写真がどこを探しても見つからないのが不思議です。カメラを持たずに出かけたのでしょうか。

モントリオールに着いてからまず下宿先を探しました。RCI本局になるべく近いところで、市内のいわゆる英語圏(市の東部の方は圧倒的に仏語圏と聞かされていました)の範囲ということで、マッギル大学というカナダ屈指の大学(英語系)の一つの近くにある日本人家庭の1室を借りました。そこから最寄りの駅まで歩いていき、明るいブルーの車両にゴム製車輪を付けたメトロ(地下鉄)に乗ってRCI本局まで通いました。メトロ車内のアナウンスはすべて仏語オンリー、私には何が何だかさっぱり分かりませんでした。

RCI日本語班の部屋には大先輩の S さんと私と同じく新規採用され、オタワから移ってこられた女性、M さんの3人が出社し、S さんを中心として1日30分、週7日の日本語短波放送の新体制を生み出すことになったのです。

1日30分の日本語短波放送の番組づくり

日本語短波放送のアナウンサー/プロデューサーという肩書でしたが、正直なところ、私には何から何までまったく生まれて初めての体験でした。ただ、バンクーバーでやっていたフリーランサーとしての原稿書きと朗読ぐらいしか経験はありませんでした。ラジオの仕事はしたことがないというのは M さんも同じでした。

30分の日本向け番組の最初の10分ぐらいはカナダのニュースで、なるべく日本との関連性のあるものが重視されていました。このニュースの元原稿になる英語ニュースはRCI英語班が使っているその日のニュースから選んで、我々が日本語に翻訳してスタジオで録音しました。英語の文章を普通に日本語に訳したのでは十分ではなく、それをアナウンサーが読み上げて、聞き手に分かりやすく伝わるものでなくてはならないのです。書く文章と話す文章は同じではないのです。

ラジオのアナウンサーのニュースの読み方を聞いていると、何か独特の調子というか、抑揚というか、一般的な話題や記事と違うものがあります。文章の頭のところに力点を置いて中間はすーっと流しておしまいのところは下げて、終わったら一息いれる。そして次のニュースでまた同じようなパターンを繰り返す。硬いニュースの連続だと同じようなトーンの繰り返しが続きますが、終わりのところにちょっと毛色の変わった軽いタッチのニュースが入る場合は、硬いニュースの時とは読み方を変えなければなりません。

カナダのニュースの後の20分の内いちばん最後はカナダ各地の天気というよりは最高・最低気温でした。冬のカナダ北部や中部の最低気温は、日本の人たちには信じられないようなマイナス25℃とか30℃などというのが連日ですから、この短いコーナーはけっこう受けていましたね。カナダ各地の天気の前には、カナダのミュージック紹介コーナーで、もちろんカナダ人アーティストのポップスが中心でした。

ニュースの後からミュージック・コーナーまでの間の大体15分前後を毎日、何かの企画を立てて番組で埋めなければならないのです。いきなり最初から高度な内容のものを作るのは無理ですから、時事解説、ニュース解説みたいなものをやって、そのうちインタビューや対談、取材に出かけていって録音したものを放送したりするようになりました。ニュースの後に調子を変えて堅苦しくなくて、しかも日本で聞いている人々にとって興味深い話題を毎日、提供するように心がけましたが、そう簡単なことではありませんでした。

荷物満載の小型車で5000キロのドライブ

さて、同じ年の夏にワイフと息子(当時10歳)がモントリオールにやってまいりました。このわずか1行半以下の文章の裏に込められた、ワイフの苦労というものは私はいまだに口では言いませんが、ほんとに筆舌に尽くしがたいものがあったのです。息子の世話をしながら家の売却、家財道具、荷物の整理、引っ越し手続き等々、もちろん不動産屋さんや友人たちのヘルプはありましたが、基本的にはすべて自分でやったのですから、この時の労苦を思うと私は頭が自然と下がります。

運送屋のトラックに全部、荷物を積み込んでから、トヨタのターセルという小型車の中からルーフトップまで細々とした身の回りの物などを詰め込み、息子とワイフがほぼ5000キロの大陸横断の旅に出たのでした。まだインターネットもスマホもない時代ですから、モントリオールに単身赴任していた私は内心、気が気ではありませんでした。長距離ドライブなどまったく縁のないワイフでしたし、土地勘というか方向感覚というか、そういうのがまったく駄目な人でしたから、私は心配で仕事も手につかない状態でした。

このままではストレス過多で自分がだめになると思い、私は飛行機で途中のアルバータ州カルガリーまで飛び、そこから先は私がドライブするということにし、上司の了解も得ることができました。カルガリーの空港でエスカレーターで降りてくるとき、二人の姿を見た時の安堵の気持ちはたとえようもないほどでした。実は、ドライブが本当にタフなのはバンクーバーからカルガリーの間までのロッキーの山岳地帯であって、カルガリーより東はモントリオールまで基本的にずーっと平らなハイウエーが続いているのです。

これらの写真を見るたびに私の胸はキュンと締め付けられるようです。ワイフには大変な苦労をさせたという思いと、息子の快適だった環境、境遇を奪い取って未知の世界に無理矢理、連れて行くことへの罪悪感など複雑に混じり合い、しかし、ここから先は私がハンドルを握ることになった安心感もあり、なんとも言えない気持ちになりました。上の写真はアルバムに貼るためにちょっと加工してあったので、左上部が少し変になっています。

これらの写真を撮ったのはハイウエーからちょっと引っ込んだ畑の中の道で、黄色い麦か大豆かの畑が延々と広がり、未舗装の道が一直線にこれまた延々と続く。何か私たち一家が未知の外国みたいなところに向かって突っ走って行く姿を象徴するような写真で、私にとっては生涯忘れられない写真の一つとなっています。

閑話休題: 50年前に東京で出会ったカナダ人青年たちのこと

ほぼ50年前、東京都北区西ヶ原の我が貧乏長屋に泊まった二人のカナダ人青年、ジョンとマーク。マークのほうはカナダに帰国、大学を終えたあとBC州の隣のアルバータ州に移り、なんとなく音信不通になってしまいましたが、ジョンはバンクーバーにとどまり、やがて大学時代から交際していた日系カナダ人のジョーンと結婚、バンクーバーの南、リッチモンド市に居を構えたので、私がカナダに渡ってからも連絡を取り合っていました。彼らは男児2人、女児1人に恵まれ、今は皆、もう立派に成人し孫も確か3人いるはずです。

ジョンもジョーンも学校の先生をしていましたが、もう二人ともリタイアして悠々自適の生活を送っています。二人ともジョギング、ランニングが好きで、夫婦で地元のシニアなどを中心としたジョガー、ランナーたちのサークル活動を主宰しています。かなりの人数が参加しているようです。5年前に私たちがバンクーバーを訪れた際に彼らの家で撮った写真があります。

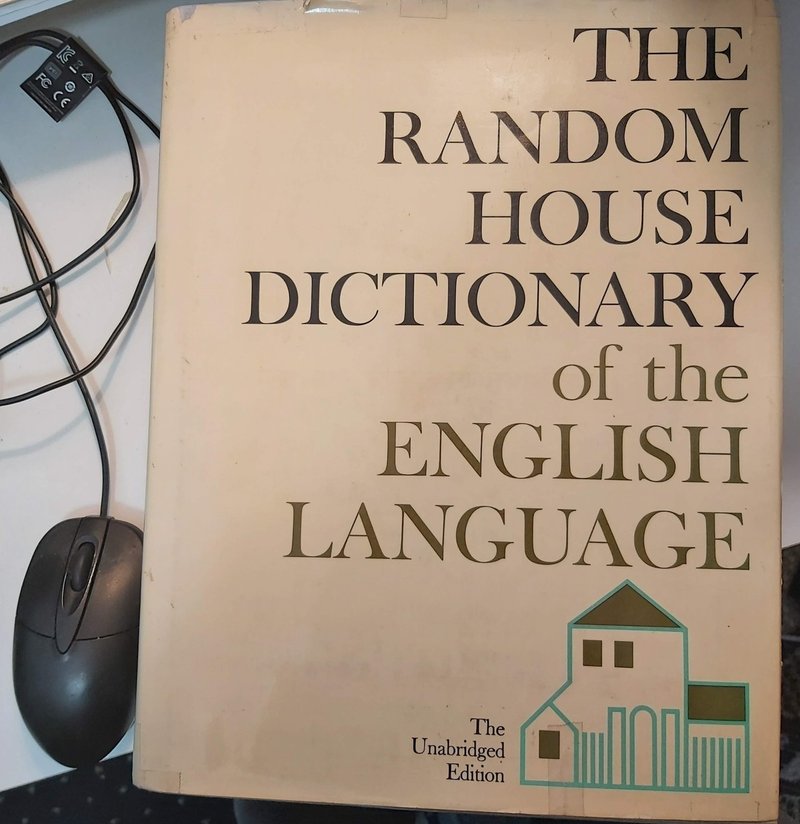

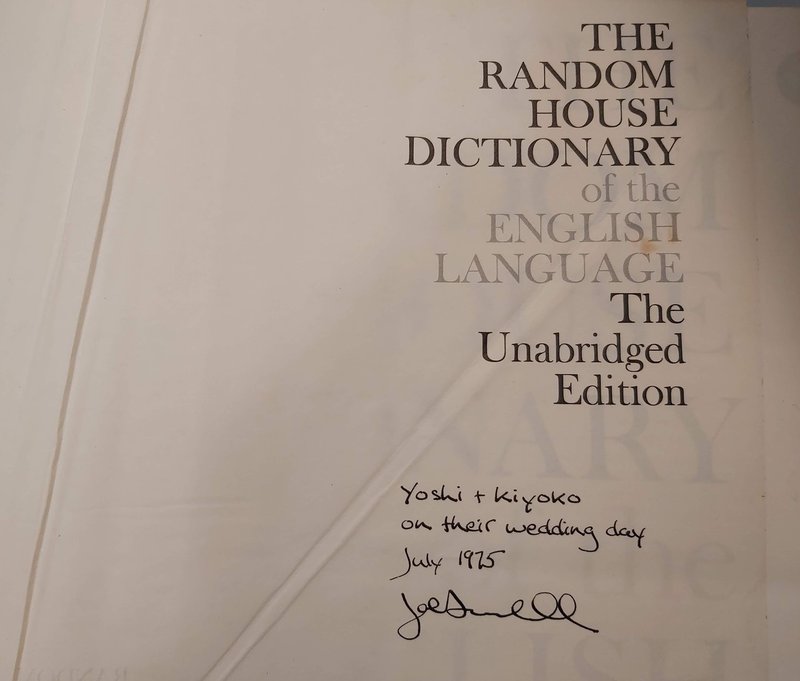

やはり、50年ほど前に私の貧乏長屋に泊まったもうひとりのカナダ人青年、ジョンは、あの後、確か半年ぐらいバックパックを背負ってヨーロッパ各地を旅行してカナダのトロントに帰っていました。アルバイト的な仕事をいろいろしていたようでしたが、まったく偶然なのですが、私たちが結婚式を挙げた1975年7月前後に、バンクーバーである建築デザイナーのアシスタントをやっていて、私たちの式が行われたチャーチまで来てくれたのでした。これには私たちも大変、感激しましたが、彼がそのとき私たちに贈ってくれたプレゼントというのがいかにも彼らしいものでした。

それは Random House 社の大英語辞書でした。大きさを比較するためにマウスと一緒に撮りましたが、ほんとに大きくて分厚い、重い辞書なのです。表紙を開けたところに彼の短い文とサインが書かれています。ジョンとは、その後、私たちがトロントに移ってからも時々、会っていました。いつも静かで理知的な素晴らしい友人でした。

短波放送の仕事とモントリオールの暮らし

RCI日本語班の仕事が正式にスタートしたころ、日本のNHKからYさんが派遣されてこられ、日本語班のコーチ、指導役という形で日々、オフィスに来られました。そのころ、すでにNHKを退職されていたのか、まだ現役だったのか今は定かではありません。Y さんは以前はNHKテレビの海外特派員も歴任された方で、昔の角の丸いブラウン管の画面で彼が現地から報道している姿も覚えていました。

同時に、1日30分、週7日の番組をこなすには現地採用のバイリンガル(日英か日仏のどちらか)スタッフが必要ということで、どういう方法で募集したのか覚えていないのですが、フルタイム、パートタイムの方たちを数人、雇用いたしました。バンクーバーと違ってモントリオールには日本人移住者の数が少なかったのですが、とてもレベルの高い優秀な方たちに恵まれました。

冬にモントリオールに着いてその寒さに愕然としました。バンクーバーは真冬でも気温が氷点下5℃以下になることは珍しく、10℃以下になることはほとんどなかったのですが、モントリオールでは氷点下20℃あるいはそれ以下になることもよくありました。道路も路面が凍り付いてスピードを落として走らなければなりません。凍っている部分ではブレーキをかけたら車がスピンしてしまう恐れがあります。ところがモントリオールの慣れた人たちは、そんな中でも平気でバンバン飛ばしているから怖かったです。

それから、モントリオールのダウンタウンの細い道などに車を駐車させるそのやり方があまりにもバンクーバーと違うのにあきれました。フランス系、ラテン系、ヨーロッパ系の人たち特有のメンタリティーなのでしょうか、どう見たって出られそうもない車間間隔で平気で車を止めていくのです。あれでは、前後の車のバンパーに数回ぶつけてやっと最小限の隙間を作って路肩から出ていくしかないと思ってしまいます。

そういうモントリオール市民が多いようなのですが、やはりお洒落というかファッション・センスがいい男女が多いように感じましたし、女性は美人が多いという印象も受けました。それと私は意味はほとんど分からなかったのですが、FMラジオで聞くケベック、モントリオールの仏語のポップ・ミュージックがとても好きになりました。若者向きのにぎやかでアップテンポの曲ではなく、アダルト・ミュージック、イージー・リスニング系の曲ですね。

仏語が公用語のケベック州ですが、モントリオールは国際都市として英語にかなり寛容でした。特にモントリオールのダウンタウン、西側、西部の郊外などは英語でほぼ問題なく過ごせると言えると思います。お店や路上などで店員さんや通行人と話すような場合、こっちが仏語がだめだと分かると流暢な英語に切り替えてくれる人が多いですし、相手が英語があまり得意でなくても一生懸命、英語で対応してくれようとします。これは、こっちが特にノンホワイトのアジア人だから「まあ、仏語ができないのはしょうがないか」とあきらめてくれるからかも知れません。相手が白人だともっと冷たくあしらわれると聞いたことがあります。

これがモントリオールの東部やモントリオール市から離れて地方の方に行くと少数の例外を除いてほとんど仏語オンリーになってしまいます。まさに外国に行ったような感じになってしまいます。

ラジオの仕事の楽しさを覚える

英語のニュース原稿を日本語の放送用原稿に書き直す作業は、日本向けライブ放送でしたから、締め切り時間があり、バタバタしたこともありました。番組最後の全国各地の気温もライブで、当日のニュースの読み手が気温もやりました。ニュースから気温までの間は、カナダに関わる政治、経済、社会、文化などに関するさまざまな話題を取り上げ、対談形式にしたり、インタビュー番組を取り入れたり、時事解説調の記事を書いて読み上げたりといろいろ工夫して埋めていきました。そのようなトピック的なものは放送前に録音しておいて、放送時に狭いスタジオのガラス窓の向こうに座っているテクニシャンに事前に渡してあるテープを流してもらうわけです。

私も自分なりに日本やカナダのラジオ放送のアナウンサーのニュースの読み方とか朗読、ドキュメンタリーのナレーションとかできるだけたくさん聞くように心がけました。カナダの公共放送、CBCラジオのアナウンサーやパーソナリティーたちは、もともと声の質が違うように思いますし、我々にしてみれば立て板に水のように超高速でしゃべっているのに、実に聞き取りやすいのです。それに、間の取り方がうまいので心地よく聞くことができます。

それに引き換え、私の声は何か重みがなくて説得力に乏しい感じ、自分で録音した声を聴くといやになってしまいます。一度、CBCのプロのボイス・コーチが来て我々に指導してくれたことがありました。複式呼吸とか何かアナウンスのテクニックを教わったのですが、今はよく思い出せません。そんなこんなの連続で段々、ほのかな自信のようなものもついてきました。

モントリオールは国際的文化都市として世界に知られ、「モントリオール世界映画祭」や「モントリオール・ジャズ・フェスティバル」などは非常に有名でそれぞれの開催時期にはたくさんの映画ファン、関係者、ジャズ・ファン、音楽関係者らが市内外にあふれるようになります。特に映画祭には日本からの出品作も多く、かなりの数の作品が各種の賞を受賞しています。もともと映画好きだった私は、張り切ってこの映画祭参加のためにモントリオールに来られた俳優さんや監督さんにインタビューさせてもらいました。今、思い出す俳優さんは、故・三國連太郎さんと奥田瑛二さんです。

超多忙な俳優さんや監督さんにアポをとってテープレコーダー、マイク持参で指定場所に行き、その前に俳優さんや作品の勉強をして質問を用意して、実際の話の進み具合で質問を即変更したりなど、こういうラジオの仕事が段々面白くなってきました。エンタメ関係の方だけではありません。たとえば、日本人の海洋学専門の学者がカナダの東部で研究しておられると聞くと、その先生と電話インタビューを企画、事前にある程度、海洋学の「か」の字ぐらいは勉強しなくてはいけない。そういった作業が私にはとても楽しいものになってきました。

世界に大激震が連続したころ、赤ちゃんアザラシ見学ツアーに

1988年には私がカナダに来てから最大級の変化が起こり、私たちは住み慣れたバンクーバーを去ってモントリオールに移りましたが、世界はそのあたりから大変動の前触れが各地で起きており、翌1989年には全世界を揺るがす大激震が発生しました。6月には六四天安門事件が北京で起こり、私たちの短波放送でも連日、特集番組を編成し日本の短波放送ファンに北京情勢を伝えました。

さらに同じ年の11月、ベルリンの壁が崩壊され東ドイツが消滅するという衝撃的な事件が起こりました。私たちの年代の者にとっては生涯忘れえぬような大事件の勃発が続き、世界は混沌とした様相を呈していた中、さらに追い打ちをかけるように1990年8月、イラク軍が隣国クウェートに侵攻、一挙にクウェート全土を制圧するという事態となりました。翌1991年1月には米軍を中心とする多国籍軍がイラクに対する攻撃を開始しました。この多国籍軍にはカナダも参加していました。圧倒的に優勢な多国籍軍の猛爆撃が続いた後、地上戦に移った後も多国籍軍がイラクの軍事勢力を席捲、まもなくイラクは停戦合意に追い込まれ、クウェートが解放され「湾岸戦争」は終戦を迎えました。

実は、この湾岸戦争が私のカナダ人生の次の大きな転機を迎える布石となったのです。それが起きる前に、一つの出来事がありました。プリンス・エドワード・アイランドというと日本でも大変、人気のある「赤毛のアン」の舞台になる島で、カナダでいちばん小さい州になります。ここの州政府観光局が日本からの観光客を、冬の間にも迎えたいということで一つのツアー・プランを立案したのです。それは1年を通じて3月の最初の2週間だけ、北極海の方から大量のアザラシがプリンス・エドワード・アイランド近海の凍結した海の上にやってきて赤ちゃんを産むことから、あの真っ白でつぶらな瞳のもっこりした超かわいい赤ちゃんアザラシを見に行くツアーというのを企画したのです。

当時、このツアーのことを宣伝するには、日本向けでしたら私たちの短波放送ぐらいしかなかったし、カナダ国内の日本人向けには国内の日本語新聞社ぐらいしかありませんでした。それで州政府観光局は、国内の日本語メディア対象に実際の赤ちゃんアザラシ見学ツアーを計画、各社宛てに招待状を送ったのです。1990年初めのころだったと思います。確か2泊3日の日程だったように記憶していますが、全額、州政府観光局負担の”大名旅行”みたいなおいしいお話でしたが、どうしたわけか、RCI日本語班の誰も興味を示しません。誰も行かないのはもったいないと思い、私が志願して行くことになりました。もちろんただ物見遊山で行くわけではありません。取材が目的です。

さて、飛行機でモントリオールから同島の州都、シャーロットタウンまで飛び、指定のホテルに行くと国内の日本語メディアのもう一人の招待客、トロントの日本語新聞、Nタイムス社の社長、I さんと会いました。全くの初対面で、カナダ中の日本語メディアに招待状を送った結果、出てきたのは私たち二人だけだったのかと互いに笑ったものでした。

ホテルのレストランで二人でロブスターの刺身をごちそうになったりした翌日、生まれて初めてのヘリコプターで凍結した近海に出かけ、見渡す限り氷上にくつろぐ(そう見えました)無数のアザラシを見ました。テープレコーダーを肩にかけ、生まれたばかりの赤ちゃんアザラシに接近しました。赤ちゃんアザラシの鳴き声は何も聞こえなかったような気がします。あの時の写真がどこを探しても見つからないのが残念でなりません。

RCI 日本語班、政府予算カットで消滅

1991年春にラジオ・カナダ・インターナショナル(RCI)に大激震が走りました。前にも書いたようにRCIはカナダの公共放送、CBCの傘下にあって連邦政府外務省の管轄下にもありました。1989年の天安門事件、ベルリンの壁崩壊と世界情勢が大きなうねりとともに大変動し、1990年の湾岸戦争でさらに変動が加速しました。カナダ連邦政府は支出増、財政難から公共放送部門の予算削減を実施せざるを得なくなりました。政府の大ナタはRCIにも及び、海外向け短波放送の規模を半減するということが伝わってきました。

当時、何カ国を対象にRCIが短波放送を行っていたか今は思い出せないのですが、実際にどの言語の班が大ナタの対象となって消滅するのか、RCIのスタッフ全員が戦々恐々として毎日を過ごしたものです。上司は、日本語班は重要言語班の一つに入っているから存続するだろうとか言ってくれていましたが、ついに運命の発表の日がやってきまして、「日本語班消滅」の悲報がもたらされました。3年半ほどアナウンサー/プロデューサーの仕事をし、やっと慣れてきて仕事の魅力、面白みを感じ始めた矢先でしたが、政府の決定ではどうしようもありませんでした。

RCI の仕事がなくなって私は仕事探しを始めなければなりませんでした。モントリオールでは、まずフランス語ができなければ就職はきわめて難しいと思われ、どうしたものかと思案していた時、まったく思いがけず1年ほど前にたまたまプリンス・エドワード・アイランドの赤ちゃんアザラシ見学ツアーでご一緒したトロントの日本語新聞、Nタイムスの I 社長/編集長さんが「私のところで仕事しませんか」と声をかけてくれました。

私は、正直なところ、モントリオールでは再就職の希望はほぼ皆無と思われていましたし、短波放送のアナウンサー/プロデューサーというのは、何の技術のようなものも身についておらず、つぶしの効かない職業で、この職歴を活かせるような仕事はどこにも見つかりそうもありませんでした。そういう時に I さんが声をかけてくださったのは本当に感謝なことでした。

やがて、1991年春、私は再びトロントに単身赴任、ワイフと息子はモントリオール近郊の家が売れるまで別居生活ということになりました。トロント―モントリオール間は車で6時間前後ですから、バンクーバーからモントリオールの約5000キロに比べたら楽なもんでした。

トロントの日本語コミュニティー新聞で働く

トロントに移って来てまずホッとしたことは、フランス語ができないゆえの劣等意識から解放されたことです。もともと楽天主義というか楽観主義というか、怠け癖があるためか、フランス語がまったくと言っていいほど分からなくても、モントリオールでそれなりに楽しく生きてきたとは言えますが、ほぼ3年半、積もり積もった劣等意識がトロントでは雲散霧消したのはうれしかったです。

家族と合流するまでの間、1年近くだったでしょうか、ダウンタウンに近いルーミングハウス(下宿屋と言いましょうか。古い家におばあちゃんの大家さんが住んでいて、2部屋、間貸ししていました)の1室が私の住まいでした。そこから地下鉄の駅まで5分ほど歩いて、地下鉄で3駅行ったところで下車し、歩いて3分ぐらいで大きなビルの4階にあったNタイムスのオフィスに着きました。

Nタイムスは日本語のコミュニティー新聞で週刊紙でした。カナダでもバンクーバーと並ぶ2大日系コミュニティーがあるトロントおよびその周辺都市などで、Nタイムスはよく知られたコミュニティー情報紙の役割を果たしていました。今、考えてみますと、あのころはまだ日本の景気も上向きで多くの日本企業がトロント及び周辺地域に進出していましたし、それらの企業の派遣社員、家族などが数多くいました。そういう固定読者層が多かったのと、そのような人々を相手にする現地の日本人経営の商店、レストラン、自営業者などが有力な宣伝媒体としてNタイムスを利用していました。そういう時代背景があったから、I さんは私を雇用してくださったと思っています。

私はNタイムスの仕事を通じてトロントの日系社会に短期間で溶け込むことができました。モントリオールのRCI日本語班の時も、日本から何かの催しで来られた方たちを取材させてもらって、インタビュー番組などをつくりましたが、トロントでも同じようにというか、もっとひんぱんにそのようなインタビュー記事を企画し、カセットテープのテープレコーダーで録音して原稿を書いたものです。

今では商業的にはモントリオール世界映画祭よりも規模が大きいとされているトロント国際映画祭には、毎年、日本からも多くの話題作が出品されています。主に監督さんとインタビューさせてもらうことが多かったですが、私一人では間に合わなくて、同僚の編集部員にも応援をお願いするようになりました。

そのほか、トロントには世界的に有名な子供専門病院(The Hospital for Sick Children, 通称:シックキッズ)があり、毎年のように日本から数十人もの専門医が研修に来られていることから、この病院、あるいはそのほかの病院からでも、日本から研修に見えている医師の方々にインタビューさせてもらって、それぞれの研究のお話や、もっと一般的な健康や病気の話題などを記事にまとめさせてもらったことも何度もありました。

「まだ元気なのに回顧録なんちゃって。。。」に一応、ピリオド

Nタイムス社には、計14年もの長きにわたって雇用していただき、感謝にたえません。ちょうどこの時期にインターネットやコンピューターの登場とともにすさまじい勢いで技術革新の波が押し寄せました。私のように昭和中期以前生まれの者には、コンピューターやスマホの使い方すら全くの未知の世界で(未だに苦労が続いていますが)、若い人たちから苦笑されたり、バカにされたりしながら必死に覚えるほかありませんでした。この時代の波が昔からの形態の紙による定期刊行物の業界に与えた影響は計り知れないものがあると思います。Nタイムスもその影響を受けざるを得ない運命にありました。

思い返すに、モントリオールのRCI日本語班でも、トロントのNタイムスでも、仕事を通じて日常の私たちの生活では、まずほとんど出会う機会のない方々とお会いし、取材させていただいたり、お付き合いをさせていただく機会が導かれたりしたことは素晴らしいことでした。そういうチャンスがこの計17年ほどの間に枚挙にいとまがないほどありましたので、個々の例には触れませんが、一期一会という言葉にありますように、私の人生行路でそれぞれによき思い出となっています。

Nタイムス社を退職してから後のことは、この note の別記事「電話通訳10年選手」やそのほかの記事をお読みいただければお分かりになります。今年76歳になりましたが、まだ現役で働いています。週20時間(月~金)、1日4時間、新型コロナウイルス流行が始まるずっと前からリモートワークをやってきています。今はトロント北郊のマーカムという街の家に息子夫婦と初孫の大成(たいせい)、そして私たち夫婦の5人で暮らしています。

3万7000字を超えたこの「まだ元気なのに回顧録なんちゃって。。。」ですが、ここらへんで一応、ピリオドを打っておきたいと思います。

4歳で死にかかったところを助けられて以来、その後の私の人生のいくつかの重大な岐路で必ず不可思議な方法により私や家族を守り、導いてくださったのは神の御業にほかならないと信じています。

好き勝手にやっていますので、金銭的、経済的サポートは辞退させていただきます。ただ、スキ、コメントは大歓迎させていただきますので、よろしかったらお願いいたします。望外の喜びです!