民主主義の国が「選挙」を捨てるとき

本日発売の『正論』7月号のミニ特集「気になる潮流」に寄稿しています。論考3点からなるもので、他のお二人は選挙プランナーの大濱崎卓真さんと、政治思想史の河野有理さん。

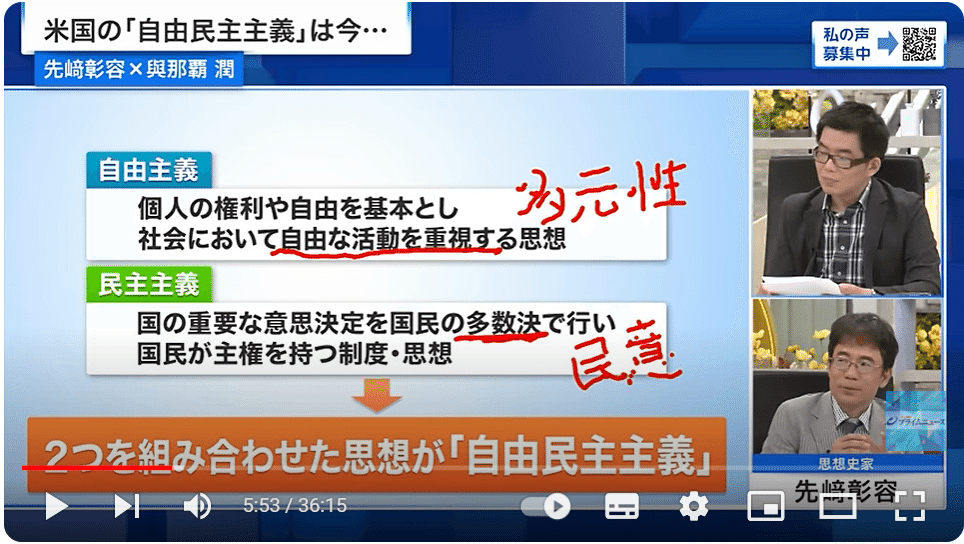

気になる潮流ってなんぞやと言えば、いま、「選挙なんて別に民主主義じゃないし~」な空気が、自由民主主義の国ほど高まっている現象を指すもの。先崎彰容さんとのプライムニュースで話題になった、「権威主義と民主主義はほんとうに別物か? むしろ似てきていないか?」とも重なる問いですね。

多元性の確保を放棄した民主主義は、

「裁判官の権威主義」になりはしないか?

番組後半の動画より

立法府でいつまでも多数派になれない勢力が、ひそかに選挙から撤退し、「裁判官の判決による『司法を通じた立法』を狙えばいい」と居直る。取り残された選挙の方では、端から当選など度外視の、売名・課金目当ての迷惑な出馬者ばかりがニュースを席巻する……。

2022年の参院選の際にも書きましたが、これだと「選挙」の語義が民主主義から離れて、(司法官を選ぶ際の)エリート主義の選抜試験に等しくなってしまう。それって、選挙と言えば「科挙」を意味した大昔の中国とも、ほぼ変わらない社会なのかもしれない。

『正論』編集部の許可を得て、イントロに相当する部分を以下、全文公開します。松本清張の引用は、6/2(日)のイベントを準備する過程で見つけていますので、ご来場くださる方には続きもお話しできるかも!?

かつて「開かれた通信」のように広く議論を交わす場であったはずの民主主義は、なぜその場所から凋落したのか? お久しぶりの「あの話題」が紙媒体で復活!! ぜひ同誌にて、最後まで見届けてくだされば幸いです。

「不敬罪」的思考に便乗する令和左翼

1990年から連載され、死により未完となった最後の小説『神々の乱心』で、松本清張は戦前の「不敬罪」について書いている。

不敬罪は明治13年に規定された。不敬とは皇室の尊厳を害する一切の行為を含む。その方法が言語によると文書によるとを問わず、またその表示が公然と行なわれることも要件とせず、自分の日誌に記載することも本罪を構成した

こうした戦前の刑法を、肯定的に語るリベラル派はもちろんいない。またいかに保守派の尊皇家でも、不敬罪をそのまま復活させよと唱える者は稀だろう。

私的な空間での筆記や発話まで「国家の権力を行使して取り締まる」あり方は、旧ソ連に代表される20世紀の社会主義国や、今日の北朝鮮のようなスパイ・密告型の監視社会を生み出すことが自明だからだ。仮に不適切な内容であっても、個人のプライベートな領域を覗き込み、力でこじ開けて「発言者を処罰せよ」と触れ回るやり方は、自由社会の価値を毀損する。

ところがそうした常識が、令和の日本では壊れ出している。

2020年に始まった新型コロナウイルス禍は、社会的なパニックの中で「パブリックとプライベートの線引き」を取り払ってしまった。感染予防のためだと称して、どこに移動し何を食べるかまで政府が口を出し、一時は文字どおり「家庭内でも口をきくな」といった提言さえなされた。

自分の好きにしてかまわない「私生活」という領域の存在が否定され、「適切な生活様式」「適切な習慣」「適切な趣味」……に従う者だけがまっとうな国民で、そうでない者は排斥すべきとする発想が蔓延した。当時から論じてきたとおり、それは最悪の形で「戦時下の日本」にも似ていた(拙著『歴史なき時代に』朝日新書)。

コロナ禍自体は23年5月にウイルスの扱いが「五類」となって終わったが、実は、そうした意味での「戦前回帰」は今も続いている。しかもそれを、普段は「戦前批判」ばかりを口にしてきた、リベラルや左派の学者が先導しているのが実情だ。

気づく人は少ないが、令和の左翼はもはや「戦後民主主義者」ですらない。戦後の憲法下における自由と民主主義を至上の価値とするリベラル派と、それに疑念を抱きむしろ戦前を再評価する保守派というかつての左右の構図は、すでに失効している。

転機は平成終盤の安倍(晋三)長期政権だった。選挙を何度繰り返しても敗北を重ねた反自民のリベラル勢力は、なし崩しに民主主義の意味をすり替えていった。

立法府を通じての多数派形成の努力を放棄し、濫訴と呼ばれるのを辞さずに司法に訴え、話題性のある判決を獲得してはインターネットで「大勝利!」(ないし「不当判決!」)と騒ぐ。そして、そうした民意の昂ぶりこそが「選挙に表れない民主主義だ」と、居直るようになったのである。

海外でも左派のポピュリズム化は見られるが、日本の左翼は政治勢力としてあまりに弱体なため、せいぜいがオンライン限定のインフルエンサーにしかなれない。そのためネットでの自分の評判に拘泥し、少しでも傷つけられたと見るや「不敬罪」よろしく告発して、制裁を呼びかける者も出てくることになる。

雑誌版ではこの後……

・「呉座問題」に見えるもの

・「司法」を通じた圧力

・ 性自認至上主義なる「学問」

・「感情」で動く人々の台頭

と続くフルコースでお届けします。ぜひ紙媒体で、デセールまでお楽しみください!

追記(6月1日)

刊行元の産経新聞社の公式サイトにも試し読みが載り、この記事よりもう少し長く本文が「オープン」になっています!