人間失格(挿絵付き)第5.6話_学校

←第4話

尊敬されるという観念もまた、甚(はなは)だ自分を、おびえさせました。ほとんど完全に近く人をだまして、そうして、或(あ)るひとりの全知全能の者に見破られ、木っ葉みじんにやられて、死ぬる以上の赤恥をかかせられる、それが、「尊敬される」という状態の自分の定義でありました。人間をだまして、「尊敬され」ても、誰かひとりが知っている、そうして、人間たちも、やがて、そのひとりから教えられて、だまされた事に気づいた時、その時の人間たちの怒り、復讐は、いったい、まあ、どんなでしょうか。想像してさえ、身の毛がよだつ心地がするのです。

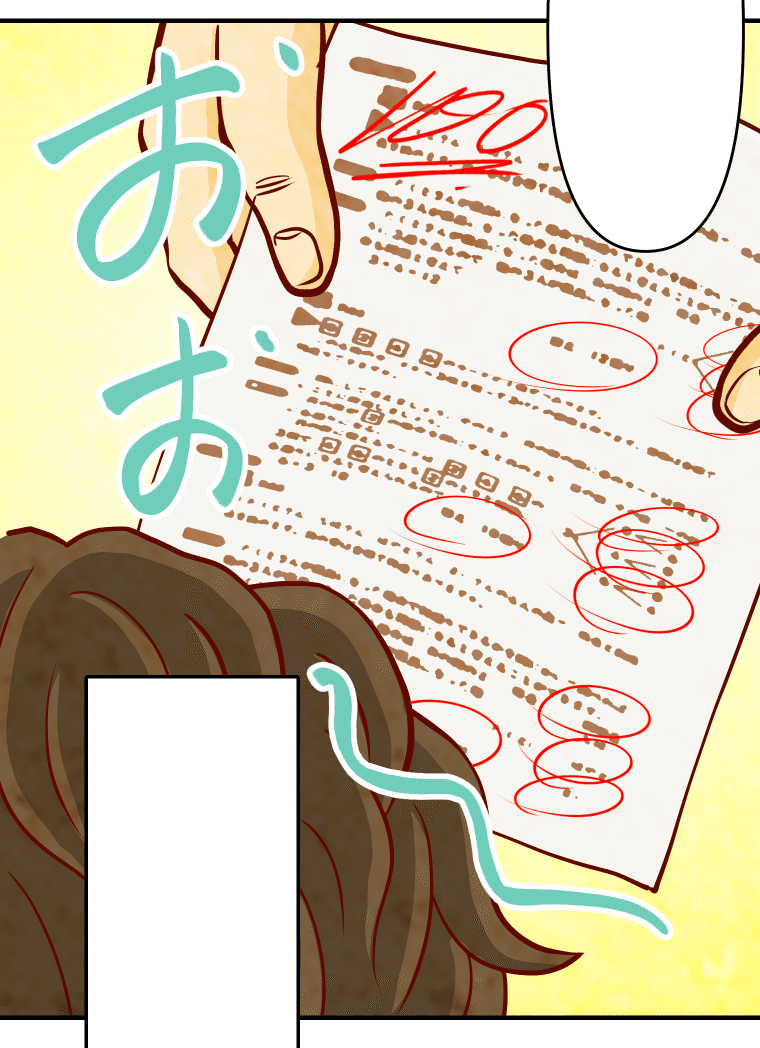

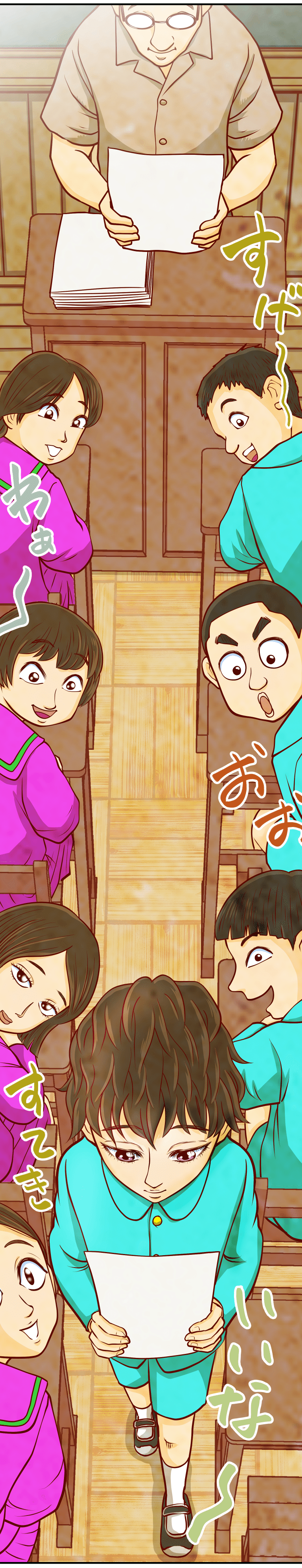

自分は、金持ちの家に生れたという事よりも、俗にいう「できる」事に依って、学校中の尊敬を得そうになりました。自分は、子供の頃から病弱で、よく一つき二つき、また一学年ちかくも寝込んで学校を休んだ事さえあったのですが、それでも、病み上りのからだで人力車に乗って学校へ行き、学年末の試験を受けてみると、クラスの誰よりも所謂(いわゆる)「できて」いるようでした。

からだ具合いのよい時でも、自分は、さっぱり勉強せず、学校へ行っても授業時間に漫画などを書き、休憩時間にはそれをクラスの者たちに説明して聞かせて、笑わせてやりました。また、綴(つづ)り方には、滑稽噺(こっけいばなし)ばかり書き、先生から注意されても、しかし、自分は、やめませんでした。先生は、実はこっそり自分のその滑稽噺を楽しみにしている事を自分は、知っていたからでした。

或る日、自分は、れいに依(よ)って、自分が母に連れられて上京の途中の汽車で、おしっこを客車の通路にある痰壺(たんつぼ)にしてしまった失敗談(しかし、その上京の時に、自分は痰壺と知らずにしたのではありませんでした。子供の無邪気をてらって、わざと、そうしたのでした)を、ことさらに悲しそうな筆致で書いて提出し、先生は、きっと笑うという自信がありましたので、職員室に引き揚げて行く先生のあとを、そっとつけて行きましたら、先生は、教室を出るとすぐ、自分のその綴り方を、他のクラスの者たちの綴り方の中から選び出し、廊下を歩きながら読みはじめて、クスクス笑い、やがて職員室にはいって読み終えたのか、顔を真赤にして大声を挙げて笑い、他の先生に、さっそくそれを読ませているのを見とどけ、自分は、たいへん満足でした。

お茶目。

自分は、所謂お茶目に見られる事に成功しました。尊敬される事から、のがれる事に成功しました。通信簿は全学科とも十点でしたが、操行というものだけは、七点だったり、六点だったりして、それもまた家中の大笑いの種でした。

けれども自分の本性は、そんなお茶目さんなどとは、凡(およ)そ対蹠(たいせき)的なものでした。その頃、既に自分は、女中や下男から、哀(かな)しい事を教えられ、犯されていました。(つづく)

第7話→

ども横井です!ピッコマで縦読みフルカラーコミック「人間失格」を連載しております。

さて今回記事タイトルが5.6話となっていますが、

それは縦コミ「人間失格」の、5話と6話の部分で今回の小説部分を使っているためです。文字数としては少なかったのでまとめさせていただきました。

自分は人間失格を縦コミ化するとき、葉蔵の子供時代の話をもっと膨らませたいなあと思っていました。やはり漫画の鉄則として序盤でしっかりキャラを描いていかないと、読んでもらえなくなってしまうためです。

しかし描かれているエピソードは少ない。どうしよう。オリジナルでエピソードをでっちあげてしまおうか、、、いやそれはダメだろう。

なんてかんじで結構悩みました。

その時に思い浮かんだのが、太宰の「思い出」という作品です。

この作品は太宰の幼少時代の出来事や考え方なんかを、恥ずかしい部分も含めてかなり赤裸々に描いたものになります。(自分は結構衝撃を受けました。)

例えばこんなシーンがあります。

乳母の乳で育つて叔母の懷で大きくなつた私は、小學校の二三年のときまで母を知らなかつたのである。下男がふたりかかつて私にそれを教へたのだが、ある夜、傍に寢てゐた母が私の蒲團の動くのを不審がつて、なにをしてゐるのか、と私に尋ねた。私はひどく當惑して、腰が痛いからあんまやつてゐるのだ、と返事した。母は、そんなら揉んだらいい、たたいて許りゐたつて、と眠さうに言つた。私は默つてしばらく腰を撫でさすつた。母への追憶はわびしいものが多い。

この下男に教えられた「それ」については全部読んでいただければ何のことかわかると思いますが、こういった人に隠したいようなエピソードが随所にちりばめられているので、縦コミ「人間失格」でかなり使わせてもらいました。とくに5話6話で結構使わせてもらったので本編と比較していただけると嬉しいです!

「思い出」も名作ですので是非ご一読を!

それではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?