オープンレッグロッカーのコツ 2021年版

私がピラティスのインストラクターの資格を取った時、できなかったエクササイズがいくつかあります。

できる気配すらなかったエクササイズ「オープンレッグロッカー」

その1つが「オープンレッグロッカー」。

ハムストリングが硬く骨盤が後傾気味の私にはとても難しく、当時は「できる気がしない…」と思っていました。

このエクササイズのスターティングポジションが美しい渡辺満里奈さんの本やDVDを見かけたことがある人も多いのでは?

長年の試行錯誤の結果、ここ最近、自分的にまあまあ納得のいくスターティングポジションが取れるようになっただけでなく、後ろに転がって起きてくるところまで、エクササイズとしてなんとか成立するようになってきました。

紆余曲折あったおかげで、ようやく指導する際のポイントも絞れました。

すると、私のクライアントさんたちもどんどん、短期間でむしろ私よりずっと美しくこのエクササイズをこなせるようになってきています。

本日は、ピラティスのインストラクターらしく、この難しいエクササイズのコツを3つに絞ってご紹介します!

その1 膝のお皿をすべらせる

「膝の曲げ伸ばし」と言われて思い出すのが、小中学校の体育でやった、しゃがんで膝を曲げ、伸ばすときは膝のお皿を後ろに押し込むあれでしょう。

膝を伸ばす=膝のお皿をぐっと後ろ方向に押す というイメージになってしまっている方も多いかもしれませんが、膝のお皿を押しこんでしまうのは、膝回りの靭帯を伸ばし過ぎ、痛めてしまう危険があります。

膝を痛めないよう、立った状態で膝を伸ばすときは、膝を境目に、太ももの骨(大腿骨)は上方向に、脛の骨(脛骨、腓骨)は下方向に伸びていくようにイメージします。

上の図ではピンクの矢印で示しました。

青の方向に押さないようにします。

オープンレッグロッカーで膝を伸ばすときもやはり膝を押し込まないようにすることが大切です。

具体的な練習方法です。

体育座りをしたら、片足を床から浮かせてみましょう。

浮かせた足側の手でもも裏をサポートし、反対側の手を膝のお皿の上に、包み込むように置いてみます。

そして、その手で膝のお皿を脚の付け根の方にすべらせてみると、勝手に脛の骨が上の方に上がっていきます。

これがオープンレッグロッカーで膝を伸ばす感覚です。

膝のお皿を脚の付け根方向に滑らせようとすると、勝手に前ももに軽く力が入るのがわかると思います。

太ももの骨はそこに置いておき、膝のお皿をすべらせて前ももを軽く縮め、もも裏(ハムストリングス)、膝裏、ふくらはぎが遠くに伸びていくように脚を伸ばします。

この時、外ももに力を入れ過ぎないように、できるだけ内ももに近い筋肉(内側広筋)を使うように意識できると、脚を太くすることなくしなやかにハムストリングスが伸びてくるのでさらに効果的です。

まずは片脚づつ練習してみましょう。

その2 大腰筋を使う

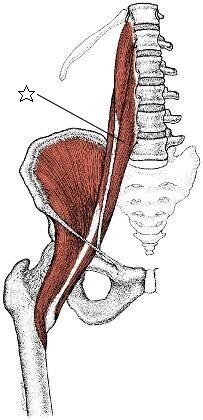

大腰筋は、背骨の腰の部分(腰椎)から、骨盤の中を通って太ももの骨の内側の付け根につながっている筋肉です。

太ももを持ち上げる時に縮みます。

太ももを持ち上げる = 太ももの骨がおなかの方に近づいてくる

というわけで、オープンレッグロッカーのV字も、太ももの骨をおなかの方に寄せてくる動きとなります。

ハムストリングやお尻の筋肉が固いと、スターティングポジションを作る時にどうしても腰が丸まりがちになりますが、無理して足首をつかもうとせず、この時こそ大腰筋の意識です。

まずは体育座りで練習してみましょう。

お尻やももの横はできるだけリラックスさせ、そして大腰筋がきゅーっっと縮まって腰椎が太ももの骨の内側の付け根に寄ってくるイメージをしてみます。

するとあまり大きな力を使わず、丸まっていた腰が伸び、すーっと骨盤が立つ感覚があるのではないでしょうか。

大腰筋を縮めるイメージをキープできると、ポイントその1の膝を伸ばすのもやりやすくなります。

陸上の練習でもも上げをするような筋肉の使い方ではなく、腰と脚の付け根をきゅーっっと寄せるイメージで脚を上げましょう。

その3 腕は「なでなでライン」を意識!

なんとか足首をつかもうと、肩や首に力が入ってしまっていませんか?

がんばって足首をつかもうとした時の腕の持っていき方は、まるで水泳のバタフライの腕のよう。

肩が丸まって首が短くなってしまいます。

まずは腕を肩関節から外旋し、肩甲骨の位置を整えましょう。

首の長さをキープしたまま、肩甲骨を安定させて、脇の下→二の腕→肘→小指をつなぐ「なでなでライン」を伸ばしていきます。

するとあら不思議!

頑張って足首をつかもうとした時より、背中の筋肉も動員されて腕を長く使えるのです。

「なでなでライン」については、ロルファーユキ先生のこちらの動画を是非ご覧ください。

後ろに転がり、また戻ってくる動きも、やはりこの3つのポイントが大切です。

後ろに転がる時は、脚の付け根から腰の骨を離して行くように大腰筋をコントロールします。

起きてくるときは長く伸びた脚が遠く弧を描くよう下りてくるのに「なでなでライン」が付いていき、脚の付け根に腰側の大腰筋がきゅーっっと寄ってくるようにイメージすると、スムーズです。

ハムストリングやお尻が固い人でも、内側広筋や大腰筋を意識して練習するとどんどん柔らかくなっていきます。

まずは片脚づつ膝を伸ばすところから練習してみましょう。

今回挙げた3つは、座っている時間が長いデスクワーカーの多くが苦手とするポイントです。

エクササイズをきれいにうまくできることが大事なのではなく、このポイントを抑えてトライすることが、デスクワークが原因の不調を撃退するのに役立ちます。

是非積極的にトライしてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?