新サウザンクロスの真下で!(全9話 9,552文字)

1.さらばゴールドコースト

トライアスロンのプロになると、オーストラリアまで来たものの、すでに気持ちが折れ、限界を感じていた。

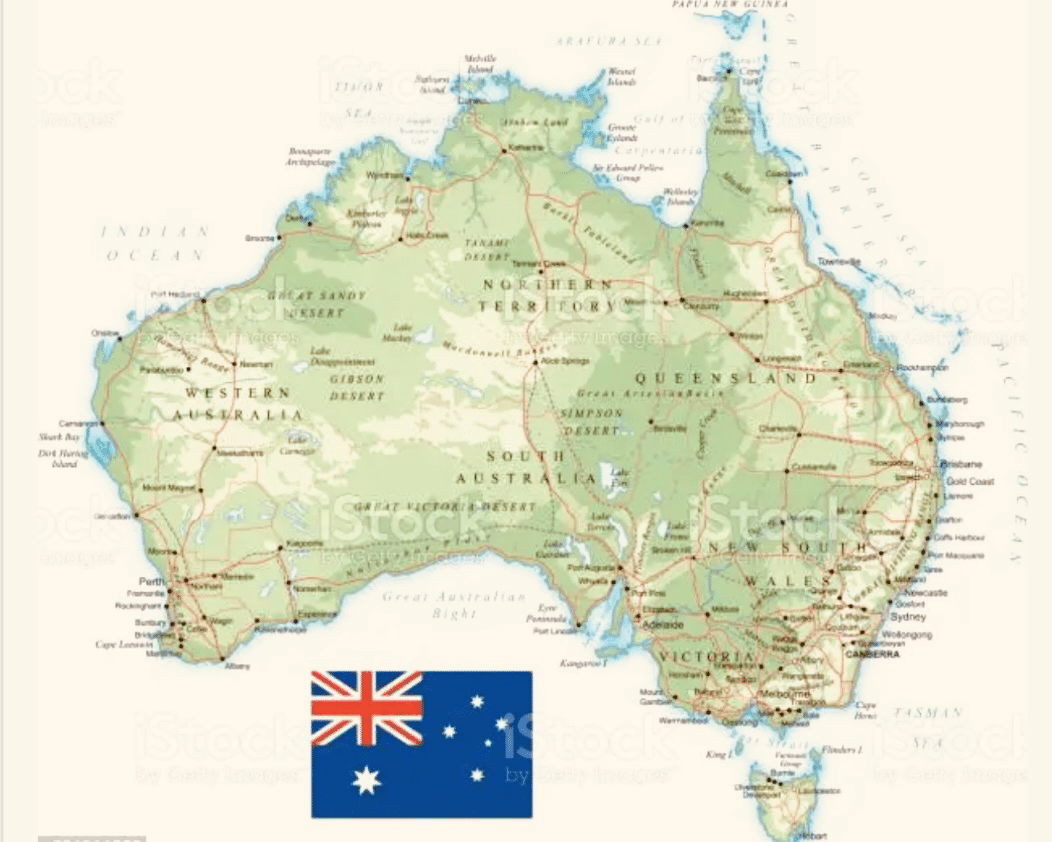

クイーンズランド州ゴールドコースト。どこまでも続く金色の砂浜と、打ち寄せる波を横目に、自分の居場所はここには無いと思っていた。

トライアスロンのクラブチームに通い始めて、もう半年が経とうとしていた。

「自分じゃ、駄目だな、、、」

と自己不信に陥り、なかば腐っていた。そんな中、細田雄一という青年との出会いによって、引退を意識し始める。

僕はトライアスロンのレースで、まだ16才の彼に一度も勝てないでいた。

それどころか、伸び盛りである16才との差は日に日に開いている様に思えた。そんなある日、彼から

「キャンベラの大会一緒に行きませんか」

と誘われた。ゴールドコーストから飛行機を乗り継いで行こうか迷っているという。

僕らはクイーンズランド州内であれば主に車で移動し、それ以外は飛行機を使うことが多かった。

「引退レースにちょうどいいかも、、」

と僕は退き際を探していた。2ヶ月後に行われるキャンベラのレースで、トライアスロンを一区切りつけようと心に決めた。

ここゴールドコーストには、トライアスロンのクラブチームがいくつかあり、北半球が冬の時期は、

「世界中からトップアスリートが集まってくる」

自分も含め、彼らの多くは、早朝と夕方にやる2回のトレーニングに、お金を払って参加していた。

僕はこの情報を、トライアスロンの先輩に、聞いただけでやってきた。そこで同郷である徳島県出身の雄一くんと出会う。

2002年初頭、南半球のこちらはシーズン真っ盛りである。しかし、若気の至りとは恐いもので、既に、6ヶ月近くそこに滞在し、長かった夏が終わろうとしていた。

「オッケー!シドニーまで来たら、一緒に車で行こう」

と雄一くんに返事をした。ゴールドコーストからシドニーまで約800キロ。僕は無謀にも自転車で行くことを企てる。

当時、住んでいたアパートのシェアメイトに、翌月出ていくことを伝え、旅の準備を始めた。

「ジョーンズサイクル」という自転車屋さんで、自分のロードバイクに、荷台を作ってもらい、専用カバンを取り付けた。そして、

「荷物は最小限に抑える」

とバイクジャージ2枚とTシャツ、海パン、ウインドブレーカーが各1枚だけを、そのカバンに入れて走り出した。

身軽であることを何よりも優先した。タオルなんていらなかった、セーム1つを選んで、ゴールドコーストを旅立つことにした。

2.バイロンベイ 〜 ブラディーラ

後ろ髪を引かれる思いで、ゴールドコーストを飛び出し、初日はバイロン・ベイにやってきた。そこは自転車で約3時間。ゴールドコーストから、まだ90キロのところにある。

バイロン•ベイは以前に何度か来たことがあり、それほど目新しくはない。隣町に泊まる感覚であるが、そこのバックパッカーズが気に入ってしまい、無駄に2泊することになった。

僕は宿のリビングでくつろいでいると、

「え〜、自転車でゴールドコーストから来たんですか〜?」

と女子に話かけられ、調子に乗って酒を呑み過ぎ、二日酔いでチェックアウト出来なかったのだ。

このバイロンベイは、一部のバックパッカーによれば、マリファナが有名で、パブに行けば確かに、その臭いが充満していた。

オーストラリアは、国道1号線 (Highway 1)が大陸を周回し、全ての州都に連絡している。これを車やバスで一周して旅行することをラウンドと呼んでいた。

「自転車でラウンドなんて無茶だ」

とバイロンベイの宿で馬鹿にされ、マリファナを吸って、入り浸っている日本人の男と口論になった。そして次の日の朝、僕は、

「阿波男の肝っ玉!お見せしましょう」

とマリファナ野郎に捨て台詞を吐いて、宿を出た。これから自転車で、ひたすら南に走り、シドニーを目指す。

まだ3日目の目的地すら決めず、自転車を走らせていると、突然、巨大なニシキヘビに出くわした。

ビール缶ぐらいの太さで、3メートルは軽くあろう、

「な、なんじゃこりゃ〜」

こちらは無防備な自転車である。道路の側道に大蛇が、昼寝するように伸びていたが、迷わず踏んづけて走った。

3日目はマクレーンという町に泊まった。小さな町だが、大きいパブリックハウスがあり、そのパブを中心に教会やカフェが賑わっている。

ここから小さな町、または村を転々と自転車で旅をするのだが、オーストラリアは、どんな小さな村にも、パブリックハウスがあった。

「メイ アイ ステイ トゥナイト?」

と当時は、毎回この拙い英語をパブの人に伝えて宿を決めた。自転車でやってきた東洋人を小さな村のオーストラリアの人々は、とても優しく歓迎してくれた。

ある日、ブラディーラという町のパブでカウンターに座り、一人でビールを飲んでいた、

「カラオケをやっているから、お前も来い」

と村人に言われるがまま、誘われ、ついて行った。そこはステージの上で酔っ払いが歌っており、さながら、村民カラオケ大会をしている。

「ヘイ、ジャパニーズボーイ!ネクスト ユワーズ」

とカラオケリストを渡された。英語で書かれた、その分厚いリストは分からない曲ばかりだが、その中に「SUKIYAKI SONG」があってリクエストする。

「上を向いてー、あ〜るこ〜うよ

涙が〜こぼれーないようーに

思い出す〜 春の日〜

ひとーりぽっちの夜〜」

とモニターには英語の歌詞が流れていたが、無視して日本語でおもいっきり歌った。

その後、ある老人から何故か競馬の優勝レイを戴いた。"Bulahdelah"と大きく書かれたその飾りは今も実家の部屋に掲げている。

3.ニューカッスル 〜 シドニー

ゴールドコーストを自転車で出発して、1週間になろうとしていた。明日はシドニーまで辿り着けるだろうか、何しろ、雄一くんを空港へ迎えに行く約束をしているのだ。

その日は、ニューカッスルのバックパッカーズに宿を決め、久々に都市と呼ばれる街を歩いた。

バーには人が溢れ、皆んな楽しそうにビールを飲んでいる。しかし僕は、

「日の出と共に出発しよう」

と自分に言い聞かせた。明日はシドニーまでの最終日、朝から170キロの自転車旅が始まるはずであった。

しかし、バックパッカーズには誘惑がつきものである。2段ベットの並んだ8人部屋は僕を含めて旅人で埋まっていた。

夕食を食べ終わり、上段のベットでくつろいでいると、下のベットにいたオランダ人が

「一緒に飲みに行かないか」

と誘ってきた。僕は翌朝早起きしてシドニーに行くので、やめておくと断る。しかし、トニーというオランダ人は

「俺も明日シドニーまで行く、だから飲みに行こう」

と、しつこく誘ってきた。

「僕は自転車だ。君はバスで寝てればいいが、僕はそうはいかない」

と断った。しかし、トニーは1人でバーに行くのが嫌なのか、ワインを買ってきて、部屋で飲みだした。そして上段のベットで寝ようとしている僕に

「一杯どうだ」

と赤ワインを、グラスなみなみに注いできた。僕は仕方なくその一杯を、頂くことにした。

スーパーで売っている、紙パックに入ったこの赤ワインは、お世辞にも美味いとは言えない。確か2リットルで200円ぐらいであった。

酸味が強くて、顔をしかめる程渋い。そんな赤ワインを2人で飲んでいると、カナダ人の2人組が、部屋に帰ってきた。するとトニーは、

「君たちも一緒にどうだ?」

と安いワインを彼らにも勧めて、ようやくその紙パックを飲み干した。そして4人でバーに繰り出すのだが、部屋に戻ったのは、日の出の時間であった。

灼熱の太陽が既に真上にある。チェックアウトで、放りだされるように宿を出て、自転車を漕ぎはじめた。

二日酔いの頭痛がひどい、だが何とかスタートをきる事ができた。ニューカッスルの街を抜けると草原が一面に広がり、地平線まで永遠と伸びている。

その見渡す限りの草原に、牛や羊が放し飼いされていた。

しかし、シドニーに近づくにつれ、ポツポツと家が増えはじめ、ついには郊外の住宅が続くことになる。人や車の数も増えてきた。

日本の道と違ってオーストラリアでは、緩やかな上り下りが、真っ直ぐに直線で延びている。

あのシドニーオリンピックで、高橋尚子が駆け抜け、金メダルに輝いたマラソンコースそのものであった。

そのシドニー五輪から2年、まだ僕の記憶に焼きついているマラソンコースを自転車で走っていた。そして、緩やかな上り坂が続き、迎えたクライマックス。

彼女がサングラスを投げ捨て、スパートをかけた、あのハーバーブリッジを渡る。

湾に沈みかけた夕日が、オペラハウスを照らしていた。

「なんて美しい街なんだ」

今朝は二日酔いで弱っていた体が、夕方になって元気を取り戻している。ハイドパークを通り抜け、キングスクロスのバックパッカーズにたどり着いた。

何とか明日レンタカーを借りて空港まで迎えに行けそうである。

4.キャンベラ、そしてキングスクロス

キングスクロスのバックパッカーズについては、次回に書くとして、とにかくシドニーまでたどり着いた。そして翌朝、レンタカーを借り、雄一くんを迎えに、空港へやってきた。すると彼は、

「アザーっす!!マジで自転車で来たんすね」

と車に積んである僕のロードバイクを見て笑っている。"ジョーンズサイクル"で作った荷台が、まだついたままであった。

2人は久々の再会に話を弾ませながら、一路西へ、キャンベラを目指した。年の差は少しあるが、同郷の阿波弁(なまり)でよく喋る彼は、

「タクさーん、左より右の頬がよう焼けとんね」

と言ってきた。バックミラーで自分の顔を見ると、確かに右頬はサングラス跡がくっきりと見える。僕は、

「暑くて夕方に走るんが多かったけんなー」

と答えていた。思えば、常に右側に太陽があった。さすがに毎日が二日酔いで、昼過ぎからスタートしていた、なんて事は伏せておいた。そして、

「ゴールドコーストから、シドニーまで、ほとんど太陽が右側にあるけんねー」

と昨日のハーバーブリッジから、見た夕日を思い出していた。

そうして、オーストラリアの首都キャンベラに着いた。2人は自転車でコースの下見をして、翌日のレースに備えた。

キャンベラの大会は、オーストラリアで行われる1番大きなトライアスロンのレースで、国会議事堂の周りを走る。全豪選手権と呼ばれるが、世界各国からトップアスリートが集まっていた。

僕の結果は大した事なかったが、引退レースとして満足であった。

雄一くんは、Jr.ユースの部にて、なんと2位という成績を残した。彼はこの10年後、日本代表となり、ロンドンオリンピックに出場する。

その大舞台では、スイムで出遅れはしたが、バイクで独り集団を押し上げ、ランニングの大混戦に持ち込んだ立役者として注目を集めた。

そんな未来の阿波の英雄を、シドニー空港まで送り届け、僕は再びキングスクロスに戻ってきた。

そこでは、充実感というより、燃え尽きた感が強かった。ここキングスクロスは、オーストラリアの歌舞伎町と呼ばれている。

バーはもちろん、バックパッカーズも無数にあり、その中の1つに僕は長期滞在するのだが、夢破れ、先の見えないトンネルに、あの頃は立ちすくんでいた。

5.沼のスリーウェイズモンキーズ

シドニーのキングスクロスにて、そろそろ3週間が過ぎようとしていた。

そんなある日、僕は二段ベットの上で目が覚めた。もう既に昼は過ぎており、3時をまわろうとしている。

明け方まで一緒に飲んでいた、イタリア人のアントニーという青年は斜め下のベットで、横になっていた。

虚ろな目をして、天井をただ見つめていて、その彼の何とも言えない、虚ろな表情を覗いた僕は、ゾッとして背筋が凍る思いがした。

俺もあと何週間かすれば、彼のような顔をするようになってしまうのか。

「ここを早く出よう!」

そう思いたったのだが、荷物を纏めるほどの気は起こらず、いつものカフェで、フィッシュ&チップスを食べる。

そして自転車でボンダイビーチまで行き、夕日と海を眺めていた。

これが日課であった。観光なんてものは、最初の頃に、全て行き尽くした。なんせ3週間である。イタリア人のアントニーなんか2ヶ月も、そのバックパッカーズに滞在していた。

日が暮れて部屋に戻った。既に何人かが、安物のワインで宴を始めている。

「TAKU,お前も一杯どうだ」

と誘われたが、冷えたビールを買っていたので断る。さっきまでここを出ようと決めた心が、

" スリーウェイズモンキーズ "

というナイトクラブに行きたくてウズウズしていた。

夜10時を過ぎた頃、宿から歩いて20分ほどのクラブに、大勢のパーティーピープルが集まる。タウンホール近くにある、そのクラブは、人が溢れんばかり賑やかで、それが朝まで続くのだ。

鼓膜が破れるような、大音量のトランスミュージックが、永遠と鳴り響き、ある者はビリヤードに興じて、またある者は踊り狂う。

拙い英語の僕は、この大音量の中で、女の子を口説くのに必死であった。英語と阿波弁が入り混じる僕の想いが、音楽と酒で混ざり合って、朝方になると消えていく。

何に熱狂しているのか、自分でも分からないが、とにかく朝まで飲んで、沈むようにベッドに転がり込むという日々を送っていた。まるで底なしの沼にハマったかのように。

6.ウロンゴン 〜 レイクス・エントランス

沼のようなキングスクロスでの生活から脱出できたのは、ここ、ウロンゴンにナイトクラブがあると聞いたからである。

スリーウェイズモンキーズが六本木の"マハラジャ"だとするとウロンゴンのクラブは横須賀にある場末のナイトクラブといったところか。

「海の歌(song of the sea)」が名前の由来と言われるウロンゴン。しかし、2日目になると、またキングスクロスに戻りたくなってきた。

トライアスロンという目標が無くなり、今は朝まで踊るナイトクラブに夢中になっている。しかし、

「行けるところまで南へ進む」

と意を決して、シドニーとは、逆の方向に走り出した。郊外を自転車で抜け、久しぶりに地平線まで広がった草原を目にする。

「今日からまたこの景色の中を走ろう」

吹き抜ける風が心地よかった。ところで僕は、

「1ドルで買った地図」

を持っている。A4サイズにオーストラリアが収まっており、これ1枚で旅をしていると無謀さをアピールしているアホであった。

とにかく地図の右下部分は走りきり、進路を南から西へと変えた辺り、レイクス・エントランスという町にやってきた。

そして湖が一望できる、キャラバンパークに宿を決める。そこは旅人が集まり、情報をお互いに交換する場所でもあった。そんな中、ある大男が

「お前はどうやって来た?バスか?車か?

俺はバイクでやって来たぞ」

と大きな声で自慢している。そして隅の方でビールを飲んでいる僕のところにもやってきやがった。

腕や肩にタトゥーを施し、いかにもアメリカンバイクでやって来た男は、

「ヘイ、ジャバーニーズボーイ ハウ ドウ ユー トラベル?」

と聞いてきた。僕は近くの木に立てかけてある自転車を指差して、

「ザット ワン」

と答えた。さっきまで大きな男が、だんだん小さくなって、

「プ、プッシュ バイク、、、フエアー フロム?」

と尋ねた。そして間髪入れずに

「ゴールドコースト!」

とVBのボトルを掲げて微笑んだ。

そうこうしているうちに日が暮れ始め、洗濯や食事の準備をしているとボロボロになったウォルマートのカートを🛒押して1人の東洋人が現れた。

彼は旅慣れた感じで、自分のテントを張り、持ってきた食材で手際よく料理を始める。気になって僕から声を掛けた、

「どこから来たの?」

すると彼は

「ケアンズ」

とさりげなく答えた。そのショッピングカートには、よく見れば"Cairns"と書かれていた。僕の2倍以上の距離をこのカートを押してやってきたのか、、、

「何日ぐらい旅をしてるの?」

カズというその青年も、真っ黒に日焼けしていて、最初はお互いが日本人と思わなかった。彼は遠くを見るように、

「もう2年は経つかな」

と答えた。そして最近までメルボルンで少しの間、働いていたのだと言う。

「ん? ま、まさか左回り?」

なんとカズ君はケアンズを出発してダーウィンを渡り、パースまで来るのに1年かけてやってきた。

ダーウィンからパースまでは、その殆どが砂漠で日影が全くなく、昼間は死ぬほど熱い。なので昼間は道路の側溝を見つけて、その中に潜り込んで眠ったという。さらに彼は、

「たまに大トカゲがいて、寝床の取り合いが大変やった」

とサバイバルな昼寝をし、日が暮れてから、月の明かりでカートを押し続けた。そして毎晩少しずつ、少しずつ歩いたという。

なんという凄まじい経験であろう。彼の体験を聞くと、僕の自転車旅行なんて大したことねーと思えた。

7.セントキルダ 〜 メルボルン

衝撃のレイクスエントランスから、2日かけて、セントキルダという町にやってきた。

ここセントキルダは、ビーチサイドの開放的な雰囲気が心地よい。椰子の木が立ち並ぶ遊歩道があり、そこを散歩する人やサイクリング、ジョギングなどを、楽しんでいる人が多かった。そんな中、

「ハッピーアワー!大ジョッキが2$」

とビーチ沿いの店は人が溢れていた。ハッピーアワーが、8時まであり、なんと2リットルの巨大ビールを手に入れることが出来た。

2002年のレートが1$68円だったので、2リットルのビールだと約140円という破壊力であった。

大ジョッキと書いたが、日本でいうピッチャーそのもので、器はグラスではなく、プラスチック製であった。

「落としても割れない巨大ジョッキ」

そのフロアには机がなく、ノリのいい音楽が大音量で響いているが、みんな重たいピッチャーを持っているので踊るのは困難だ。

それどころか、ピッチャーを持つ手を交互に変えないと腕が痛くてたまらない、

「トゥー マッチ ヘビー!マイト」

と2リットルのビールを、口に運ぶだけでも結構な筋トレである。床はこぼれたビールで至る所が、ビチョビチョに濡れており、歩くだけで酔えそうだった。

セントキルダのバックパッカーズに3日間滞在して、ついにメルボルンまでやってきた。

メルボルンはエリザベス ストリートで宿を見つけた。久しく都会のバックパッカーズから離れていたので、街に入った時は心が躍った。

ここメルボルンはレストランのクオリティーが高く、特にインド料理の美味しい店が何軒もあって通い詰める。

晩御飯にインド料理を食べ、パブに移動しビールを飲む。更にナイトクラブで夜中まで踊って、最後にまたインド料理のカレーを食べる。

「これぞメルボルン!」

と独り浮かれていたが、キングスクロスの燃えるような思いにまで至らず、次の旅路を考えていた。そう、

「タスマニアデビルに会いたい」

漠然としたこの思いが、徐々に強くなっていく。そんなある日、雄一くんからホットメールが届いた。

「再来週、ホバートで大会があるので、一緒に出ませんか?」

という内容であった。僕はトライアスロンの練習していないので、レースは出ないが、彼の応援に行くと返信した。

フェリーのチケットを買ってタスマニアに行く準備をした。メルボルンは合計3回に分けて滞在するのだが、古き良きイギリスの様な街を、自転車で駆け回るのが心地よかった。

8.デボンポート 〜 ロンセストーン

「タスマニアデビルが俺を呼んでいる」

この独りよがりの思いだけで、メルボルンからフェリーに乗り、デボンポートまでやってきた。

ゴールドコーストから自転車で旅を始め、遂にオーストラリア大陸を離れてタスマニア島の地を踏んだ。

風が大陸より重く感じる。凍てつく寒さの中、自転車に股がり、身を屈めて、重いペダルを回した。

さらに容赦なく冷たい雨に降られる。雨は斜め横から降りしきり、風が気温を氷点下に感じさせた。

温暖なオーストラリアの気候が、メルボルン辺りから、冬に近づいており、タスマニアは正に晩秋の北海道を思わせる季節であった。

「タスマニアデビルに会うまでの辛抱だ」

と夏用のバイクジャージしか持ち合わせていない自分は、半袖の上にウインドブレーカーを羽織り、スパッツに海パンを重ねるというダサい格好である。

そして何とか、ローンセストンにたどり着いた。

「季節感のない外人がやってきた」

と周りから指を刺された。同情されたく無かったので、痩せ我慢して短パンでアイスクリームを食べる。

次の日、熱を出して風邪をひいてしまった。8人部屋から個室へ強制移動させられ、温かいスープを恵んで頂く。

石油ストーブとフカフカの毛布を、お借りして、人の優しさが身に染みて涙腺が緩んだ。

2〜3日で出発する予定が、7日間も滞在した。これは風邪のせいもあったが、ある出会いが長居をさせる。

僕は、ジュリアというイスラエルからやってきた女性と恋に落ちた。彼女は2年間の兵役に従事し、その退職金でオーストラリアの旅をしているのだという。

イスラエルには女性に兵役義務がある事を初めて知らされる。18歳から祖国のために、2年間も兵役に費やすなんて、勿体無いと、当時の僕は憤りを感じていた。

その彼女は、これから北上し、メルボルンを経てシドニーまで車で行くという。

「タクも一緒にどう?」

と誘われた。体調は回復して、エネルギーを持て余し出した僕に、車での旅は耐えられるのか?と自問する。そして、

「タスマニアデビルが俺を呼んでいる」

と謎の別れを告げ、また自転車で走り出した。今度はセーターと足首まであるバイクパンツを調達したので、寒さはそれほど感じなかった。

ただジュリアとの楽しい旅を断って、1人自転車で駆ける寂しさに、心が凍りつきそうであった。

9.キャンベルタウン 〜 ホバート

「タスマニアデビルはいなかった、、」

結論づけるには余りにも早計で、今までの時間と労力は何だったのかと、思わせる程あっさり見切りを付けた。はるばる自転車でタスマニアまでやって来たのに、

「動物園へ行けば会えるさ」

と簡単にあしらわれた。ここから先は、言い訳になるが、まず、寒すぎて心が折れていた。

しかし、ここタスマニアのカフェで食べるフィッシュ&チップスは、言葉にならないほど旨すぎた。

「もうこの辺でいいかな」

と自分自身に言い聞かせるように、帰る口実を探していた。2、3日ホバートに滞在して、雄一くんと会った。

彼は極感の海に飛び込み、ひたすら泳ぎ、陸に上がれば自転車でかっ飛ばして、レベルの違いを見せつけてくれた。

トライアスロンのワールドカップにあたるレースで、また入賞したのだ。

この時期ホバートは、日が短くなって、夜になるのが早かった。

満天の星空の下で、ひときわ南十字星が輝いていた。タスマニアでは、夜空の素晴らしさを満喫して、最高のフィッシュ&チップスが味わえた。

絢爛たる星々が、夜空いっぱいに広がる、壮大な眺めを目にしながら、ビールが臓腑に染みる。

空気がキレイで、原始の森が残るタスマニアは、水も清らかで先住民のアボリジニが羨ましく思えた。

ホームシックなのか、日本に帰りたいと強く思うようになった。

「遠いところまで来てしまったな」

と独り言を口にして、感傷に浸っていた。今から思えば、前夜アルコールの呑みすぎで、ただの酒鬱なのだが、当時の自分は、先住民アボリジニからのお告げで帰りなさいと、言われている風に勘違いしていた。

これから来た道を、戻るのだが、真上まで昇った南十字星を背に向けて走るのが辛かった。

「行きはよいよい、帰りはこわい」

オーストラリア大陸が、四国ぐらいの大きさなら、直ぐにでも帰れるのにと、一人ぼやきながら、また自転車を走らせるのであった。

完

記事のサポートをしていただけますと今後の活動の原動力になります。何卒よろしくお願いします。

コメント欄に感想•質問をしていただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?