"よい教材"とは?社会科の教材研究に生かせる本を紹介します!

こんにちは。やしろです。

今回は、

教材づくりについて、

最近読んだ書籍を紹介しつつ、

自分なりの実践をアウトプット

していきます!

今回のテーマは、

「"よい教材"とは?」

です。

X(旧Twitter)で、

「教材研究のコツ」というシリーズで

何度かポストしていますが、

【教材研究のコツ⑦】

— やしろ@中学校社会科の先生 (@yashiro_edu) January 19, 2024

📝教材研究の3ステップ

「社会科教師の学ぶ技術に問題はないか?」という視点で、有田和正氏の示す教材研究の段階をまとめてみました👍

自らの実践を振り返り、教材研究の段階に整理してみることをオススメします!(自戒も込めて) https://t.co/4D6zYUb3Pd pic.twitter.com/F3dzKTnwpO

そもそも

皆さんは、

”よい教材”とは?

ということについて

考えたことはありますか?

おそらく、多くの方は、

そこまで深く考えたことは

ないのでは?と思います。

安心してください。

私もその一人でした(笑)

何となく

"授業をするために必要なモノ"

というイメージがあると思いますが、

社会科ほど、

教材で授業の質が

左右される教科は

ないと思います!

良く言えば、

教材次第でいくらでも

面白くアレンジできます!

(その逆も然り・・・)

なので、

教師自身が

"よい教材"について

理解できているかどうかが

とても重要です。

(1)"よい教材"とは?

今回参考にした本は、

『社会科実践の追究』

(東洋館出版社)です。

著名な5名の先生方の

実践や社会科教育

に対する想い等が

綴られておりましたが、

特に心に残ったのが、

有田和正さん(1935-2014年)

の"よい教材"についての話。

有田氏は、

日本の教育者・教育学者です。

コチラ↓で紹介されているので、

参考にしてみてください。

有田氏によると、

"よい教材"とは、

この教材にめぐり会ったために、生き方を飛躍的に発展することができた教材のこと

言い換えると、

"子どもが「調べたい!」と思い、

追究する中で様々な見方や考え方を

更新し生き方に役立つような教材"

と言えます。

私が、普段つくっている教材は

このようなものになっているか?

と改めて考えさせられました。

また、有田氏は

"よい教材"の条件として、

以下の4つを挙げています。

① 固定観念をひっくり返すもの

~子どもの常識的な見方をゆさぶりひっくり返すもの~

② 子どもの意表をつくもの

③ 事実を見直さざるを得なくなるもの

④ 子どもの目を開くもの

※本書筆者による編集あり

どうでしょうか?

だいぶ分かりやすく

言語化されていますよね。

「主体的・対話的で深い学び」

の視点で授業改善を進めるには、

このような条件を頭に入れて、

教材づくりを進めたいですね。

今後、

学習指導要領が変わろうとも

この条件は変わらないのでは?

と感じました。

(2)自分の実践に置き換える

"よい教材"の条件を基に

自分の授業実践に置き換えてみます。

内容は、

地理的分野の「気候」について。

第2編 世界の様々な地域

・第1章 世界各地の人々の生活と環境

「標高の高い土地に暮らす人々」p46~47

・第2章 世界の諸地域

2節 ヨーロッパ州 -国同士の統合による変化-

「ヨーロッパ州をながめて」p76~77

前時までの学習で

"赤道付近や周辺には、年間を通して熱く、

季節による変化はほとんどない、熱帯の地域が広がる"

ということを学びます。

赤道付近というのも、

緯度から判断できるので、

緯度0度付近=熱帯

というのが、

子どもの常識です。

また、

"高緯度(赤道から離れる)ほど、

年間を通して気温の低い冷帯・寒帯が広がる"

ということも学習済みです。

これも子どもの常識。

そこで、

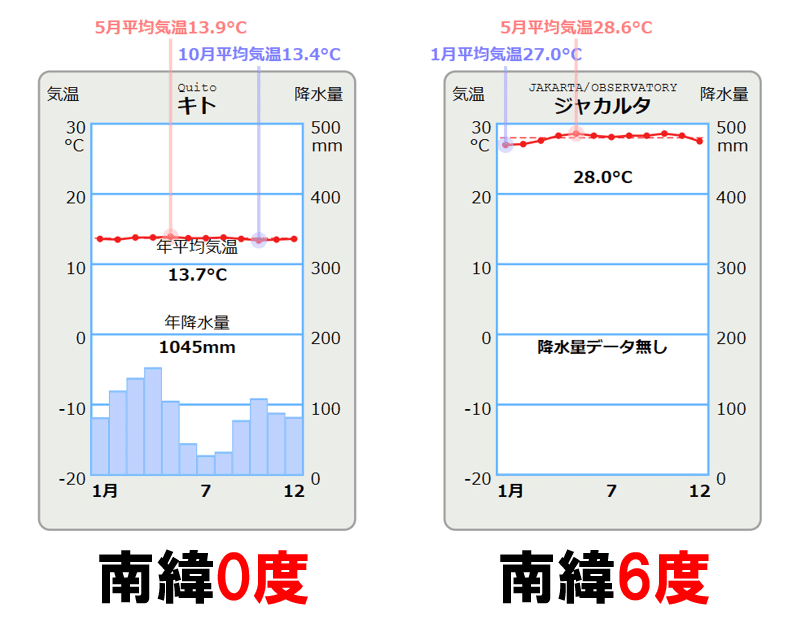

以下の雨温図を提示します。

左がキト(エクアドル)、

右がジャカルタ(インドネシア)

の雨温図です。

キトは、

細かくいうと

南緯0度13分なので、

「南緯」と表記しています。

どちらも赤道付近です。

ここで生徒は

「あれ!?赤道付近なのに違う!」

「赤道付近は暑いんじゃないの!?」

と反応します。

まさに条件②・④です。

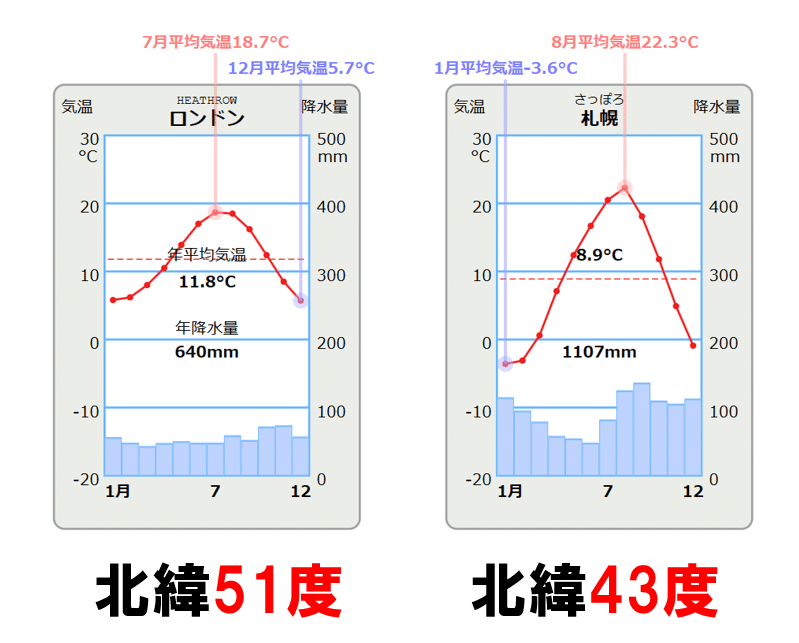

さらに、もう一つ。

左がロンドン(イギリス)、

右が札幌(日本)

の雨温図です。

そして、

冬の気温に着目させます。

またしても生徒は、

「緯度は同じくらいなのに・・・」

「ロンドンは、札幌よりも北なのに暖かい!?」

と反応します。

まさに条件②・④です!

この4つの雨温図から、

これまでの子どもの

常識的な見方は通用しない。

と固定観念がひっくり返ります!

正しく言い直すと、

常識的な見方が通用しない

"ことも"ある。

でしょうか。

まさに、条件①の状態。

ここまでくると

子どもの中に

「なぜ!?」

という問いが生まれます。

「なぜ」は、

→調べたい!

→追究したい!

と、子どもの

学習意欲を喚起させます!

同時に、

「これまでの見方は正しかったのか」

「それとも別の見方があるのか」

これまでの事実を見直さざるを得ない状況。

これこそ条件③!

このような流れで

条件①~④を満たした

教材をつくっていきます。

タネを明かすと、

緯度だけの見方

(これまでの常識)

だけでなく、

標高、海流、風などの

自然的な要因も気候に

影響を与えている。

という見方が必要だったわけです。

今回、有田氏の

"よい教材"について、

自分の実践を振り返ったことで

改めて足りない部分や

気づかなかった視点を

明確にすることができました。

ぜひ、みなさんも

ご自身の実践で"よい教材"を

使えているのか考えてみてください。

(3)本の紹介-『社会科実践の追究』(東洋館出版社)-

今回、読んだ本は、

前作『社会科教材の追究』の続編。

厳選された22冊の「古書」から、

歴史に残る「社会科実践」について

解説されています。

本記事ではふれませんが、

古書を読み解くことは、

過去の歴史との対話をすることにより、

現在の様々な教育課題に対して

新たな洞察をもたらす機会

であると感じました。

そして、

著名な先生方の実践や熱量を

肌で感じることができる一冊です。

具体的な事例も

取り上げられているので、

授業をもう一歩深みのあるものに

したいという先生方に

オススメできます!

是非、読んでみては

いかがでしょうか。

詳細は下記を参考にしてください!

前作はコチラ↓

最後まで

お読みいただき、

ありがとうございました!

それでは、

次回の記事もお楽しみに。

▼クリック友だち登録!

▼毎日、X(旧Twitter)でも発信中!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?