インド映画『バーフバリ』に登場する馬、マルワリを見て思ったこと

こんにちは。Pacallaという馬のWEBメディアで「Pacalla馬図鑑」 という連載をしている一介のライターです。先日、生まれて初めてインド映画『RRR』を見て、その魅力に完全ノックアウトされ、RRRに出てくるマルワリの考察を書きました。今回は同監督作品『バーフバリ伝説誕生/王の凱旋』に登場する馬たちを見て気になったことを書きたいなと思うのですが、私が書いたことが必ずしも事実というわけでなく“バーフバリを見ていて思っちゃったこと”を個人的に綴るに過ぎませんので、ゆるりと読んでいただけるとうれしいです!

おさらい?インドの在来馬マルワリについて

前回の記事、前々回の記事の繰り返しになりますが、インドには耳がくるんと内側に湾曲した在来馬『マルワリ』という馬がいます。インドのラジャスタン州が原産の馬で、かつては軍馬として重宝されていました。インドでは数々の伝説が語られ、非常に勇敢で神聖な馬と考えられており、『インドの誇り』と称されてきました。バーフバリにもマルワリがたくさん登場しています。

▼マルワリの詳細についてはPacalla馬図鑑をご覧ください

プラバースさんが大きいのか、マルワリ小さいのか

まずはライトな話から。『RRR』と『マガディーラ 勇者転生』の考察の時には触れなかった、マルワリの大きさについて少し書きたいと思います。

といいますのも、本作バーフバリの主演であるプラバースさんがマルワリに乗っているシーンを見ると馬が小さく見える!というのがありまして(笑)。これは人が大きいのか、馬が小さいのかどっちなの?という話なんですが、マルワリは人が乗っていない状態で見ると、首が太くて上に垂直に伸びているので大きく見えるのですが、実際は日本でよく見るサラブレッドよりも平均体高が低く、ひとまわり小さいようです。そこに加えて、189cm85kgとかなり大柄なプラバースさんが騎乗しているため、余計に馬が小さく見えるんじゃないでしょうか。

ちなみに日本の乗馬クラブだと、サラブレッドに乗る場合、体重制限は80kgとか90kgくらいに設定されているところが多いです。プラバースさん、ギリギリですね…! ただし、マルワリは数いる馬の品種のなかでも持久力、耐久力が優れているといわれています。小さくても意外に大丈夫なのかもしれません。

なお、プラバースさんはこの映画のためにたくさん乗馬を練習したそうです…!YouTubeをあさると実際に練習している動画を見つけることができました。インドと日本の乗馬レッスン事情の違いもあるかもしれませんが、(広い馬場ではなく)丸馬場で練習をしはじめた様子から、おそらく初心者スタートだったのではと予想。それが映画の撮影までにあんなにかっこよく乗れるようになっちゃうんだから俳優さんてすごい…!

ちなみに日本で俳優さんに乗馬を教えている方を取材したときに聞いたのですが、俳優さんは「かっこよくこう乗る!」というイメージを最初から明確に持っていることが多く、習得がかなり早いとおっしゃっていました。(ビジョンを持って取り組むの大事なんだな。私も乗馬するときの目標をちゃんとたてよう…)

雪山シーンに登場したあの馬はなんだ?

バーフバリには、マルワリの他にも馬が登場しています。伝説誕生の雪山のシーンです。アヴァンティカが王妃救出の使命のため、シヴドゥを置いてマヒシュマティに向かうのですが、途中でマヒシュマティ兵に捕まってしまいます。

その時に兵士が乗っていたのが、マルワリにもサラブレッドにも似ていない、少々ずんぐりとしている、寒さに強そうな小柄のモフっとした馬です。なるほど王国は用途に合わせて使い分けられるくらい、いろんな馬を揃えてるんだな~と感心するとともに、映画としても場面によって、馬の適性までこだわってるんだな~とうれしくなりました。

スレンダーで筋肉質、砂に足を取られない独特の歩法(リヴァル)を持つなど、マルワリやカチアワリは砂漠環境に適した馬ですが、インドには寒い山岳地帯に適した在来馬もいくつかいます。ザンスカリ種、スピティ種、ブティア種などです。もうこのへんの馬たちに関しては遊牧民の馬だったりするので、交雑(※1)もたくさんしていますし、マルワリ以上に資料がないです。

ちょっと時間がなくて、海外のWEBサイトをあさるくらいしか今回はできなかったのですが、本作の雪山シーンに登場した馬は、前述の在来馬たちよりもちょっと大きい気がするな…という感想。でもここは品種が重要なシーンではなくて、『寒い山岳地帯に適してそうな馬』ということが大事なので、交雑種が活躍したっていいわけで。考えても切りがないので、これ以上品種を追及するのはやめよう…と思った矢先のことです。

(※1)雑な管理をしているとかではなくて、そのときの環境に合わせて交配し、好みの馬(使いやすい)を作っていくらしい。

目に飛び込んできたのは、この雪山シーンの撮影地がブルガリアだというTwitterからの情報(※2)です。だとすれば、マルワリが必要な撮影ならともかく、山岳地域に適していそうな馬ならOK!というシーンのためにインドから馬を輸送するとはなかなか考えにくいのでは。ということは、あの馬はブルガリア現地で調達したのでは?!

そうするともうブルガリア原産の馬じゃないかもしれないし、もはや品種を当てるなんてムリゲーすぎるんですが、せっかくなんでブルガリア原産の品種も調べてみました。ダヌビアンホースという品種の顔立ちと馬格がこのシーンの馬にちょっと似ていたので載せておきます。(日本語訳版が出ている馬の品種が載っている本は何冊か持っているのですが、ブルガリアの馬が掲載されているのを見たことがないので、正直ノーマークでした。ブルガリア映画って日本で見れるのかな…?)

(※2)バーフバリのファンの方が、インドのメディアを訳したものをTwitterで発信されていました。感謝…。

ちなみに、該当の雪山シーン。あとからアヴァンティカを追ってきたシヴドゥが、馬を横からバンバン押して倒してしまいます。一見、怪力シーンのようですが、実は馬って横からの力に弱いのです。倒すのは無理だとしても、普通の人でも、横から押してちょっと移動させるとかは意外とできる!

(でも現実世界では倒しちゃダメですよ!)

マヒシュマティの紋章が馬なのはなぜか?

マヒシュマティ王国の紋章や剣に馬のモチーフが使われていることは、本作を見た誰もが気づくところだと思います。しかし、私は神話というものを全然知らないため、これがなぜだかまったくわからずに見進めていました…。そしてずっと「なぜ馬・・・?」と思っていました。

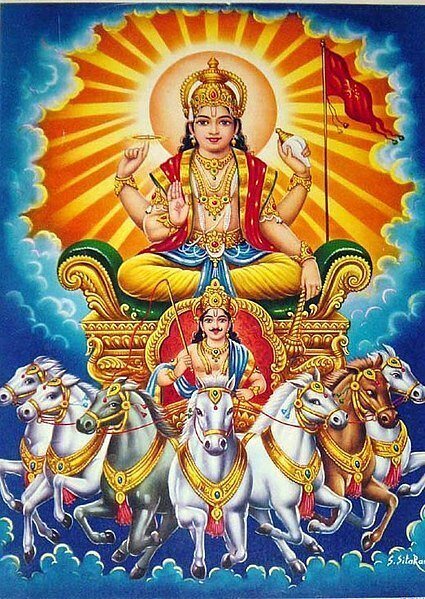

こちらはインド神話の有識者の方々によると、スーリヤという太陽神に関係があるとのこと。スーリヤは一般的に金髪に3つの目、4本の腕を持つ姿で、7頭の馬が曳く戦車に乗っているんだそうです。なのでスーリヤを敬っている(?)この王国は、紋章に太陽を背にした馬を使い、宮殿も馬が曳いているような像があったり、車輪が描かれたりするんですね。おもしろい!!

またマヒシュマティ王国が使っている実際の戦車は4頭のヌクラ(白毛のマルワリのこと。神馬として特別視されている貴重な馬)が曳いていました。最初に見たときは偉い人が乗る戦車だからかな?くらいに思っていたのですが、でもさっきのスーリヤの話を聞いたら、これも関係あるんだろうか?と思い始めました。(絵を見ると白馬は4頭ではなく5頭ですが...)。この辺も有識者の方にお話を伺ってみたいです。

馬のCG部分が見つけづらい理由

もうひとつ、RRRを見たときも同じことを思ったのですが、他の動物たちと比べて馬のCG部分が見つけづらいと思いました。おそらくこれは馬(と一部ゾウ)に関してはある程度トレーニングが可能なため、できるかぎり実写を優先して、部分的にCGやVFXで補う形をとっているからだと思っています。

監督は俳優についても、スタントを使わず、なるべく本人にやってもらう方針のようだし、動物についてそうなのかな?組み合わせることでダイナミックさを出しがら、リアリティも維持しようということなのではと思います。

さらにトレーニングできる動物の中でも、馬が登場するシーンはスピード感があるシーンが多いので、実写とCGの切り替わり部分を見逃しがち...。逆に牛やイノシシの登場シーンは最初から最後まで動物がCGなので、少し動きにアニメっぽさが出たり、毛の繊細さもまだ実物と同等までの表現はされないため見つけやすいですよね。

実写とCGを組み合わせている例としてわかりやすいのは、バラーラデーヴァの芝刈り機のところ。伝説誕生では馬が曳いていて、王の凱旋では牛が曳いている戦車です。前者の馬のときは、まっすぐ前進している部分は実写で撮っていて、ひっくり返って倒れる瞬間だけ多分CGになっているんじゃないかと思います。(その部分だけ微妙に毛ヅヤがかわるのと、馬のひっくり返る動きがだいぶ派手なので)。

でも牛が曳いているバージョンは最初からCG牛(ジャージー牛みたいな語感だな)が使われています。たぶんあの牛たちが、馬のように普段からトレーニングをされているような動物だったとしたら、監督は牛もできるだけ実物を使ったのではないでしょうか。

▼芝刈り機を馬(実写)が曳いているシーンのメイキング

そのほか、王の凱旋での戴冠式シーンでは、かなりの頭数の白毛のマルワリ(ヌクラ)が行進しています。ここについては、こんなに白毛のマルワリ集められるの?CG?と、疑っているのですが、何度見ても実写に見えるんですよね…ここ。皆さんはどう思われますか?

サラブレッドの白毛が珍しいので先入観でそう思ってしまうだけで、実はマルワリは白毛も結構いるとか?と思ったので、実際に飼育しているインド在住の方に聞いてみましたが、やっぱりインドでも白毛のマルワリは珍しいようでした…!本物を集めてたらすごいなぁ…。

アマレンドラはなぜ黒いマルワリに乗ったのか?

バーフバリの中で一番印象に残っている馬登場シーンは、蛮族カーラケーヤとの戦でアマレンドラが黒いマルワリに乗るシーンです。王座をかけてのここ一番!ってときに、不吉だといわれている黒のマルワリに、アマレンドラは乗っているんです(※3)。

この馬に乗って突撃する少し前、アマレンドラは不要な殺生と言って生贄の牛を殺しませんでした。これは彼の人格を表現しているシーンだと思います。でもそうであれば、アマレンドラが誰も乗りたがらない黒いマルワリに率先して乗っても、不思議ではないなと思いました。

もちろんこれは私の深読みの可能性が高いのですが、アマレンドラがこの馬にまたがるときに、かなり丁寧に馬体を映していて、四肢(※4)までしっかり見せているのが気になっています…。どうしても「この馬、全身真っ黒なんですよ、白い模様とかないんですよ、よく見てくださいよ」って言われてる気がしちゃう馬クラスタです。個人的には意図的だと思いたい…!

※一方で額に作(白い太めの縦線)が入ってる馬は幸運とも言われるんですが、作はある程度横幅があるので、マスクしててもなんとなくわかる気がする

なお現代では黒いマルワリも普通に大事にされているようです。日本でも黒猫が横切ると云々…とかいう言い伝えがあるけど、実際には多くのお宅でかわいがられているのと同じかなと思うのですが、バーフバリにおいては占いなどを大事にするであろう世界観なので。それに、マガディーラを作った時点でマルワリ周辺の文化もかなり調べていると思うので、黒いマルワリが不吉という基本情報を制作サイドが知らないということはまずないと思うのです…!

また、肢がしっかり見えているからこそわかったことなんですが、劇中のマルワリは、かなり薄いタイプではあるけれども、蹄鉄を履いているように見えました。マルワリは蹄がかたくて丈夫なので、蹄鉄は履かないとされている資料が結構多いのですが、日本にある情報が古いのかもしれません。もしくは撮影の環境を配慮して特別に鉄を履かせてるのか。こちらも気になるところ。

(※4)馬の肢には白い模様が入っていることが結構多い。なお、このシーン以外ではアマレンドラが白徴ありのマルワリに乗ってるシーンもあるので深読み感は否めない。

人間だけじゃない、馬の衣装も見ると楽しい

映画を見る楽しみのひとつに、登場人物の衣装を愛でるというのがあると思います。それと同じで、私は馬装を見るのも楽しいなと思っています。

とくにバーフバリは単なる馬装ではなく、ドレスアップ的な感じで、軍馬たちがいろいろまとっているのでより面白いです。特に好きなのは手綱とマスク。前述の黒いマルワリの手綱は、ただの黒い革ひもでも全然おかしくないのに細かな模様が。マスクの目の周りのカーブのところは太陽神モチーフがあしらわれていて素敵です。

もちろん軍全体の余裕を示す、士気を上げる目的もあると思いますが、一時は人間よりも位が上とされることもあったというマルワリの品格みたいなところを大事にしているのが伝わる装飾品の数々。こういった表現は、舞台が1920年代に入っていて、マルワリの(そもそも自動車の台頭で馬自体も)価値が薄れてきた時期が舞台のRRRの劇中では見られなかったマルワリだなとも思います。

◆◆◆

長くなりましたが、以上です。

簡潔に簡潔に…と心がけてはいたのですが、ついつい長く書きすぎてしまいました…!すみません…。はっきり言い切れるところが少なく、もしかしたら消化不良になってしまった方もいるかもしれませんが、こんな視点での楽しみ方もあるのね、くらいに思って楽しんでもらえれば幸いです!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?