日本書紀に登場する地震の神「名居神社」なゐ=地震「国津神社」×3社比べ?【名張シリーズ】【伊賀シリーズ】

599年に大和国で大地震が起き、「四方に令して地震の神を祀らしむ」とあり、それが「名居神社」である。江戸時代には「国津大明神」という名前で呼ばれており、比奈知川上流に散在していた国津神社の総社という位置づけであるとか。ということで国津神社まとめてどうぞ!

変更履歴

2022/08/16 初版

▼HP▼アクセス▼祭神

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

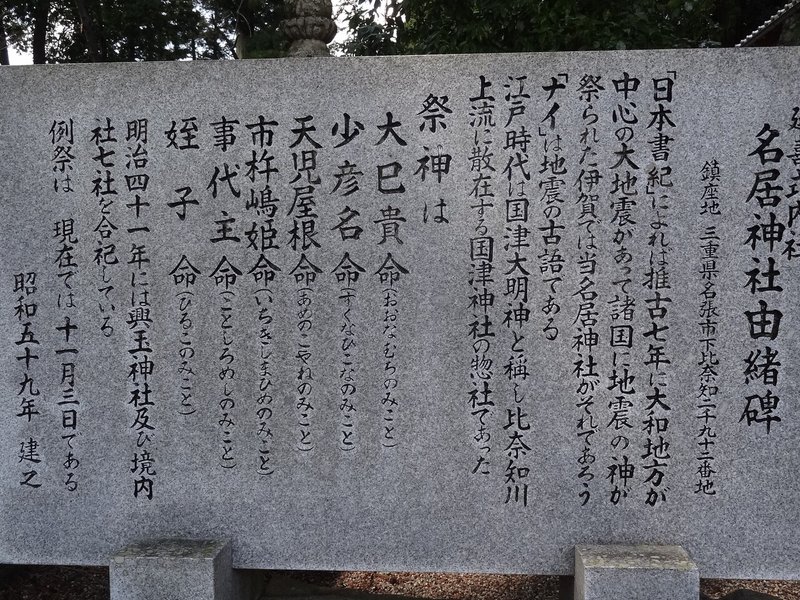

▽名居神社:三重県名張市下比奈知2092

主祭神:大己貴命

配祀:少彦名命、天兒屋根命、市杵嶋姫命、事代主命、蛭子命

「なゐ」は地震のことを示す。近くにある元春日こと「大村神社」や、「鹿島神宮」、「阿蘇神社」にある「要石(かなめいし)」が地震をおさえているとの伝承から、鹿島神宮の祭神「タケミカヅチ」が地震を防ぐ神とされるようになった。

ここも合祀されており、現在はオオムナチ(オオクニヌシの別名)を主祭神とし、長男坊の「コトシロヌシ」や相方の「スクナヒコ」も祀っている。

春日大社の影響・環境が強いこの地域はこの朱色で装飾が優れた社が多い。ここもその一つだが、ふと思ったけど式年遷宮して何年なんだろう??

本殿の右に屋根がちょこんと見えているのが「興玉神社」で「興玉」はサルタヒコですね。

本殿の左右に描かれている絵ですが、この名張市・伊賀市の神社は屋根・千木・鰹木よりも本殿左右の装飾が凝っているので注目ポイントである。

石に「山の神」もしくは「山神」と刻んで祀られているところは度々見ているが、ここは、かなり多く祀られている。山の神は春になると山から下り、稲穂に息を吹き、秋口に山に帰る神様で、お花見は山の神を田に降りていただくためのお祭りごととも言われている。

▽国津神社(三重県名張市上長瀬2284)

神社一の鳥居横に車を置かせていただくと隣の家から番犬が吠える吠える(笑)

やまびこ並みに響く響く。山から銃声してびっくり。。祭神は「オオムナチ」と「スサノオ」で、6代は離れているが親子関係の祭神たちである。

▽国津神社(三重県名張市長瀬1454)

国津神社の多い理由の一つは桓武天皇が関係しているらしい。桓武天皇は六十六社の国津明神を勧請され、伊賀国の豊穣を祈願され、そこから祀られたとのこと。

▽国津神社(三重県名張市青蓮寺948)

▼旅行記

▼セットで行くところ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?