「精神科に行くべき」という勧めへの違和感 #4

※「哲学もどきnote」は、音声コンテンツ「哲学もどきラジオ」をテキストにしたものです。

ラジオで話した内容だけでなく、考えが進んだ部分や補足等も含まれます。

逆に、考えが進んでいなかったり、補足事項がないものは記事にはしません(前回、予告#3の内容を告知しましたが、#4の記事を投稿したのはこのためです)。

みなさんは「精神疾患の疑いがある人は精神科へ行くべきだ」と思われるでしょうか?

私はそういった発言を聞いたとき、なんとなく「そうなのかな?」と違和感を持っていました。

今回はその違和感の正体を暴いていきます。

気づき:何にとっての「障害」?

冒頭で書いたことの繰り返しになりますが、

私は「精神疾患の疑いがあったら、自分のためにも周囲のためにも精神科へ行くべき」という言説に何か違和感がありました。

その違和感が少し明確になったと感じたのは、アメリカにおいて「障害」という言葉に2つの意味があると知ったときでした。

ディスアビリティ(disability):生活上の障害(社会モデル)

(例)車椅子で登れない階段を排除すべき、という考え方インペアメント(impairment):医学上の障害(医学モデル)

(例)障害があれば医学で治療すべき、という考え方

第21回アーレント研究会で田中みゆきさんという方が「公共空間とマイノリティ」というテーマの発表で紹介された言葉でした。

この2つの考え方、視点を知ったことで、「精神科へ行くべき」という人と、それに対して違和感を持つ私とで見ているものが違うということに気付きました。

つまり、「精神科へ行くべき」と語る人は医学モデル=インペアメントとして障害を捉えている。

医学で解決すべき(できる)と思っている。

けれど、私は社会モデルで精神疾患というものを捉えていたので、医学で治療すればどうにかなる問題ではないと思っていた。

なので、「精神科へ行くべき」という言葉に違和感を持っていたのだと気付いたのです。

ラジオでは、精神疾患者が社会上で生きていくためには医学だけでは足りないということをフーコーの『狂気の歴史』で書かれていることを取り上げて少し説明しましたが、今ではもう少しいろいろなことが見えるようになりました。

ここからは精神疾患者が社会で生きていくことの困難さについて詳しくお話していきます。

「障害」という言葉によって隠されたものたち

精神疾患であると診断され、かつその精神疾患が原因で日常生活が困難になってしまうと判断された場合、精神障害者と認定されることがあります。

障害者として認定されると国からの支援を受けることができるわけですが、私はこの「障害」という言葉が使われることによって、いろいろなものが隠されていると思います。

今の私に見えている「隠されているもの」は大きく分けてこの2つです。

障害は社会構造を維持するための装置であるということ

日常生活には「権力」が作用しているということ

ひとつずつ詳しくお話していきます。

1.健常者は「障害者ではない人」である

「障害は社会構造を維持するための装置である」などと言われると、意味がわからん!と思われる方もいるかもしれません。

もう少しかみ砕いて言えば、「健常者」という枠組みの中に入る人が存在するためには「健常者ではない人」が必要になる、ということです。

そしてその「健常者ではない人」は「障害者」であり、「健常者」は「障害者ではない人」であるということが確認されることによって、「健常者」でありつづけることができるのです。

たとえば、学校という組織にはクラス分けというものが存在します(もちろん学校によってはない場合もあると思います)。

クラス分けをする必要があるのは、「1組」以外に「2組」があるからです。

もしも「1組」だけでいいのであれば、もうそれはクラスではなく、たとえば、「1年生」だけでよい。

「1年生」以外に学年がなければ、それは「A小学校」だけでよい。

「A小学校」以外に小学校がなければ、「小学校」とだけ名乗ればよい。

でも、「A小学校」以外に「B小学校」があるから、「A小学校」は「A小学校」と名乗る必要があるわけですね。

これについて、私なんかよりも詳しく見て考えてきた社会学者・哲学者がいます。

ここからはその人たちの視点を借りて、説明していこうと思います。

日常を維持するための装置「変な人」-アーヴィング・ゴフマン-

ゴフマンという社会学者が、今回考えていることにヒントを与えてくれると確信するのは、ゴフマンが精神病院で精神病患者と生活を共にするという社会調査をした人だからです。

ゴフマンは日常に隠された謎を多く暴き出した社会学者です。

暴き出されたものの一つに、我々の日常は「儀式」によって維持されている、という発見がありました。

この「儀式」というのは言い換えると、「普通のふるまい」のようなものです。

たとえば、電車に乗っているとき、話し相手に聞こえる大きさでしか話をしなかったり、しゃべらない(大きな声でしゃべり続けない)というふるまい。

自分の鞄を持ったり、本を読んだり、スマホを見たりして過ごす(車窓を強く叩いたり、車内を駆けまわったりしない)というふるまい。

しかし、こういったふるまい(儀式)が作動しなかった場合に「日常」は壊されてしまいます。

たとえば、電車に乗っているとき、大きな声でしゃべり続けるというふるまい。

車窓を強く叩いたり、車内を駆けまわったりするというふるまい。

儀式が正常に作動していないとき、「日常」を守るためには、こういったふるまいをした人を「変な人」として扱うことで解決しようとします。

さらに、「精神科で精神病であると診断されるということ」も、「日常」を守るための方法だとゴフマンは言います。

逸脱者を「病」として排除することによって、「日常」を支える儀式の秩序を守ることができます。

このように、ゴフマンの視点からは精神病患者が排除されることによって「日常」が維持されるという社会を発見することができます。

精神疾患は治療できないことに意味がある-ミシェル・フーコー-

けれど、ここまで確認したゴフマンの視点だけでは「健常者の日常を守るために障害者が排除される仕組みになっている」ということしか言えそうにありません。

排除することによって日常が保たれるというよりは、排除される人と排除されずに日常を生きる人で区別をすることに「排除する」という仕組みの本質みたいなものがあるんじゃないか?と言ったのがフーコーです。

つまり、この章の冒頭でお話した「健常者」が健常者でいるために「健常者ではない人」=「障害者」をつくりだしているということを言っているのです。

フーコーは精神病棟がつくられる過程を明晰に分析した『狂気の歴史』という本を書いていますが、今回私がヒントを得たのは『監獄の誕生』です。

ただ私、『監獄の誕生』自体は読んでおらず、さきほどゴフマンの説明のなかでも引用した『社会学の歴史』という本から再び引用させてください。

刑罰制度とは違法行為を「抑制」するのではなく、この人間たちは排除し、この人間たちは利用すると「差異化」するものではないか。

『監獄の誕生』についてまとめているところから引用してきたので、この話の主題となっているのはもちろん「監獄」なのですが、さらにここで述べられているのは「数々の監獄の失敗」をフーコーがどう捉えていたか、ということです。

「数々の監獄の失敗」とは何か。

フーコーが研究した17~18世紀ころの監獄の目的は法律に反した者たちに罰を与えるということだけでなく、矯正することも期待されていました。

にも関わらず、実際には監獄に一度入った人の方が犯罪率が高かったり、連鎖的に(例:仕事が得られない→貧困→非行)その家族が犯罪者となったりと監獄に期待される結果が得られていなかったことがわかったのです。

これがフーコーの言う「監獄の失敗」なわけですが、この失敗を考えると、監獄が存在した理由は実際には矯正をすることではなく、監獄に入るべき人(排除する人)と、監獄の外にいる人とを区別することだったんじゃないか……というのが先ほどの引用の内容です。

ゴフマンの視点を借りることによって見えたのは、「逸脱者を排除することによって日常が維持される」ということでした。

そこから進んで、フーコーの『監獄の誕生』から見えたのは、「排除した者を排除したままにすることによって日常を維持する」というところまでが見えていたのです。

精神科での「治療」や監獄での「矯正」というものは、実は「逸脱者を排除し、日常を維持するための正当化」するためのものにすぎないということがよくわかる例として、映画『カッコーの巣の上で』があります。

映画のあらすじはこんな感じです。

精神異常を装って刑務所での強制労働を逃れた男が精神病院へ入り、患者の人間性までを統制しようとする病院から自由を勝ちとろうと試みる物語である。

主人公は明るい性格で周りの患者たちは、主人公が来たときよりも自由にふるまえるようになっていくのですが、最終的におふざけが過ぎた主人公は管理者たちから危険人物とみなされ、ロボトミーという治療を受けることになります。

ロボトミーは現在では医学会の中でもだいぶ問題視されている非人道的な治療法と言われるもののようなのですが、主人公はこの治療を受けたことにより人格を失ったような状態になってしまいます。

今回の内容に沿った箇所で象徴的なのが、主人公と対立していた看護師長の発言です。

大きな問題を起こした主人公の今後の処遇が話されているとき、看護師長は「どこにいっても同じ。ここで救えるはず」というニュアンスのことを言います。

主人公を「救おうとした(治療しようとした)」結果、永遠に社会復帰のできない状態となってしまったわけです。

しかし、この治療(ロボトミー)によって、病院の外の日常を維持できたと考えれば、「日常を維持する装置」は正常に作動したとも考えられます。

現代日本においても少し考えてみます。

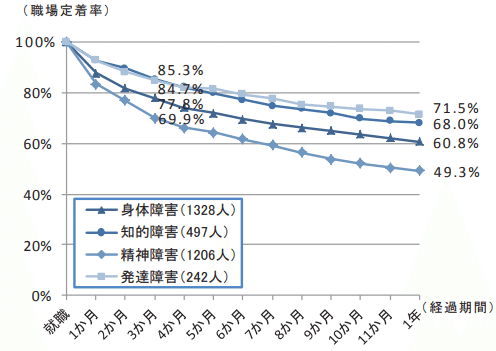

精神障害者の社会復帰率を上げることは大きな一つの課題としていろいろな場で取り組まれているものの、2017年時点のデータでは精神障害者の職場定着率は1年で約50パーセントでした。

つまり、約半分もの人が1年以内に退職してしまっているわけです。

一方、健常者とされる人々の1年間の雇用定着率は約85%とのことです(参考:ミライロ通信)。

ここまで見ると、精神疾患が疑わしい人に対して「精神科へ行くべき」と勧めて実際に精神科へ行った場合、その人は「日常」へ戻ってこれない可能性がありそうだ……ということがわかりました。

ここからもう少し深掘りをしてみます。

そもそも、逸脱者を排除して維持しようとしている「日常」とは一体どんなものなのでしょうか?

それは維持すべきものなのでしょうか?

2."誰か"のための日常

「日常」というのは平等で公平で自由な"みんな"にとっての日常ではなく、実は誰かに有利な日常であるということを暴いた人がいます。

ただ、「日常」は「日常」であるがゆえに、そこからズレること、それを俯瞰して見ることは難しいことです。

なので「誰かにとって有利な日常」ということを暴いた人の話をする前に、「日常」の中にはいろいろな現実が存在することから確認してみます。

彼女たちの見ている現実と私の現実は違う

同じ日本社会に暮らしていても、なぜか「見えているもの」が違い、「日常」が違うということが起こっています。

NHKの「100分de名著」という番組で「フェミニズム」を扱った回で、こんな発言が印象的でした。

「中卒のシングルマザーの仕事、これしかないんで」って返ってきたんです。これは私に対する、「お前は仕事があって定期的にお金もらえるでしょ、大学行けるでしょ、おうちで守る人がいるでしょ」という意味の言葉ですよね。

この節の「彼女たちの見ている現実と私の現実は違う」という言葉も、同じ方(上間陽子さん)の発言です。

引用部分は、お金を稼ぐために性交渉をしたシングルマザーに対して「どうしてそんな危ないところに行ってしまったの」と上間さんが問いかけたことへの返答だそうです。

もしかしたら、これを読んだ人は「『これしかない』ことはないだろう。努力すれば他にも仕事を見つけることはできるだろう」と思うかもしれません。

ですが、その「努力」が一体どんな「努力」なのか、おそらくこの発言者には見えていなかった。

そもそもその「努力」が見えたところで、上間さんのようにアカデミックな場で稼げるような人になれるか……と言われると、現実的にはとても厳しそうな気がします。

このシングルマザーの方にとっての仕事が「これしかない」状態だったのはなぜなのか、努力だけではなぜか到達できなさそうなところがあるのはなぜなのか。

そういった謎を解き明かしていく過程で、我々の日常が誰にとって都合の良いものかを暴いたのがブルデューです。

上流階層の人たちに都合の良い「日常」-ピエール・ブルデュー-

「日常」の謎を明らかにしたプロフェッショナルは実はゴフマンなのですが、ゴフマンが描いた「日常を維持する装置」によって維持される「日常」ってそんなに大切なもの、絶対的なものなの? 維持しなきゃいけないものなの? という視点を与えてくれるのがブルデューです。

ブルデューが研究したのは「階級」という社会でした。

私たちの「日常」はどのようにしてできているか…と考えると、家事・家の時間、仕事、勉学、友人関係、買い物、趣味……などで構成されています。

仕事や勉学においては、なんとなく「階級」を感じている人も多くいるかもしれません。

高学歴で大手企業へ就職して管理職になる人と

中卒でバイトやパート、派遣、契約社員で働き続ける人

「高学歴」で「大手企業で働き続けている」ことを考えると、明らかにそれは「個人」の「努力」の結果だろう、と考える人もいるかもしれません。

そんなことないよーと言ったのがブルデューです。

長くなってしまうので詳しくはお話しませんが、たとえば学校教育は実は誰もが平等に学べる場ではありません。

教育の真の民主化を実現するための前提の一つとして、ブルデューはこんな条件を挙げています。

これまで家庭環境に委ねられてきた思考の技術や習慣が、もっとも恵まれない人々でも獲得できるよう〈学校〉で教えられること。

これは、家庭環境によって「学校で学ぶための思考法」を身につけているか身につけていないかという差が生じてしまっていることの批判として、それを解決する理想の条件として掲げているものです。

「努力」をする場に立ったとき、すでに不平等である、ということです。

さらにブルデューは趣味さえも、階級によって異なることを明らかにします。聴く音楽や好きな絵画、本などは階級によってある程度分類ができるということがわかったのです。

我々が「個人的」な「力」や「嗜好」と思っていたものは実は階級社会の中で自分の所属する階級に沿ったものだったということです。

ですが、特に「努力」なんて言葉はそういった「前提としての不平等」を隠してしまっている。

「努力すればなんとかなる」

実際に努力をして「経済的」に上流へ行った人はいると思います。

ですが、趣味の話をだしたことからもわかるように、上流階層にいる人たちは「経済的資本」だけでなく「文化資本」(文化的な知識やセンス)も持ち合わせます。

さらには「社会関係資本」(コネみたいなもの)なども持っている。

努力しても手に入らないもの…たくさんありそうですよね。

勉強ができる、仕事ができる…ということがひとつの評価軸になってしまっているのは、上流階層の人たちが「ズルをして」上層にいるわけではなく、「努力をして」上層にいると正当化するためのものであるということをブルデューは明らかにしたのです。

でも、上流階層にいない人々(私もそうですが)も、同じ評価軸の世界に生きています。

同じ評価軸を自分の中に持って生活している。

そうやって、日常がつくられている。

我々が過ごしている日常を捉えようとすると、こういった面も出てくるのです。

「精神科へ行くべき」という勧めの危険性

3人の研究者の視点を借りて「精神科へ行くべき」という言葉への違和感を深掘りした結果、こんなことが見えてきました。

「悪ければ治療すれば良い」というのは、一つの視点からの意見でしかない

障害者を治療することは、「救い」ではなく「排除」である可能性がある

そもそも「精神疾患」は排除を正当化するためのシステムである

「精神疾患者」を排除して維持している「日常」は誰かが得するように出来ている

デュルケームという社会学者が書いた『自殺論』では、人々との連帯が強すぎても弱すぎても自殺が増える、バランス良く連帯しているときが一番自殺者が少ないということが書かれています。

「排除」は連帯から外れることです。

その意味でも「精神科へ行くべき」という勧めはその人を救うということだけではなく、危険も伴うことなのではないか……と思うのです。

留意点

今回はラジオの内容よりも、具体的な研究者の名前・考えを挙げて「精神科へ行くべき」という発言に対する私の違和感を掘り下げていきました。

ただ、ここまで書いて良かったのか?という疑問もあります。

たとえば、精神障害者の雇用定着率を挙げましたが、この雇用定着率を挙げようと必死に頑張っている人たちもいるわけです。

私はそういった方たちの努力が無駄だと言いたいわけではありません。

逸脱者を排除することによって日常を維持するというこの社会システムを根本から一気に変えることはあまりにも難しく、それを出来る範囲から現実的に頑張っている人たちがいます。

そして「精神科へ行くべき」という発言も、現実的な範囲でその人が幸せになるように、どうにかこの社会で生きられるようにという思いもある発言であるのだと思います。

ただ私が言いたいのは、全てを「個人」に帰してしまうことは問題なのではないか。それは問題の全体が見えていないのではないか……ということだったのです。

難しいですね……。

ラジオの宣伝と次回予告

今回お話した内容を話しているラジオは、こちらになります。

次の話をどうするかは考え中です(前回、力への意志の話と言っていて変更になったので)。

過去のラジオの内容を軸にすることは間違いありませんので、次回更新予定日4/6をお待ちください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?