価値とは何か?価値の差別性を再定義する

前回、企業のミッションを定義するために「価値」というものを検討し、「付加価値の最大化」が共通するミッションであると整理しました。

企業のミッション

└投入資源に対する付加価値を最大化すること

「価値」の前提

└①価値とは一つではなく、複数付与されるもの

└②価値は伝達だけでなく、実感が重要である

企業活動における価値

└①アウトプットとしての価値:競合との差分でしか価値は認識されない

└②プロセスとしての価値:バリューチェーン全体で価値が付与される

■事業環境における基礎理解

企業の目的は「価値の創造」であり、企業のミッションは「投入資源に対する付加価値を最大化すること」です。そんな価値最大化経営において重要なことは「他社との差別性」と「プロセスの適合性」であると説明しました。それぞれどのように考えて経営をしていくべきなのかについて整理し、価値最大化経営はどのように意思決定していくべきなのかについて整理していきたいと思います。

価値の差分なき事業はどうなるのか?

他社との差別性が大事という話をする前に、差別性がない事業はどうなってしまうかについて説明します。差別性がない事業というのは、経済学における「完全競争市場」と呼ばれる概念と非常に近しいので紹介します。完全競争市場というのは下記の3つを満たす市場を指します。

・市場に多数の買い手と多数の売り手が存在する。

・さまざまな売り手によって供給される財がほぼ同じである。

・企業は自由に市場への参入と市場からの退出ができる。

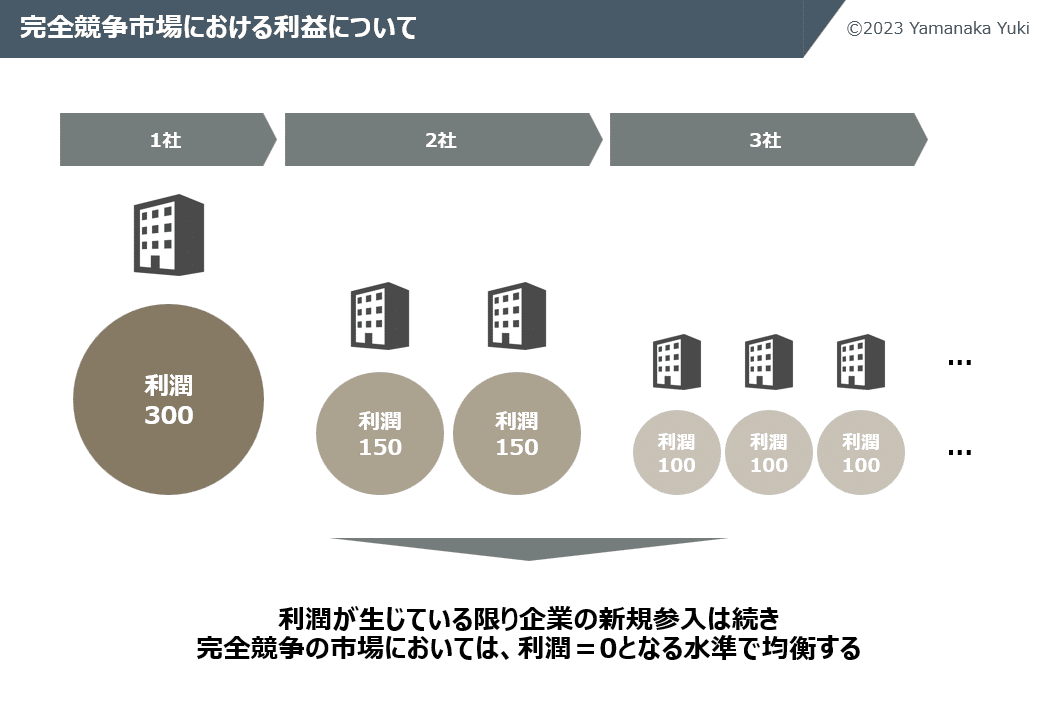

つまり、競合や新規参入が多いものの差別性ない商品サービスを扱っている市場ということです。 そういう市場においては、どれだけイノベーティブな事業を生み出して利益が出たとしても、すぐに他企業の参入があり、利益はどんどん失われていきます。

利益はどこまで失われていくかというと、企業の利益が0になるまで行われていきます。利益がある限りほかの企業がそれを狙って参入をしてくるからです。

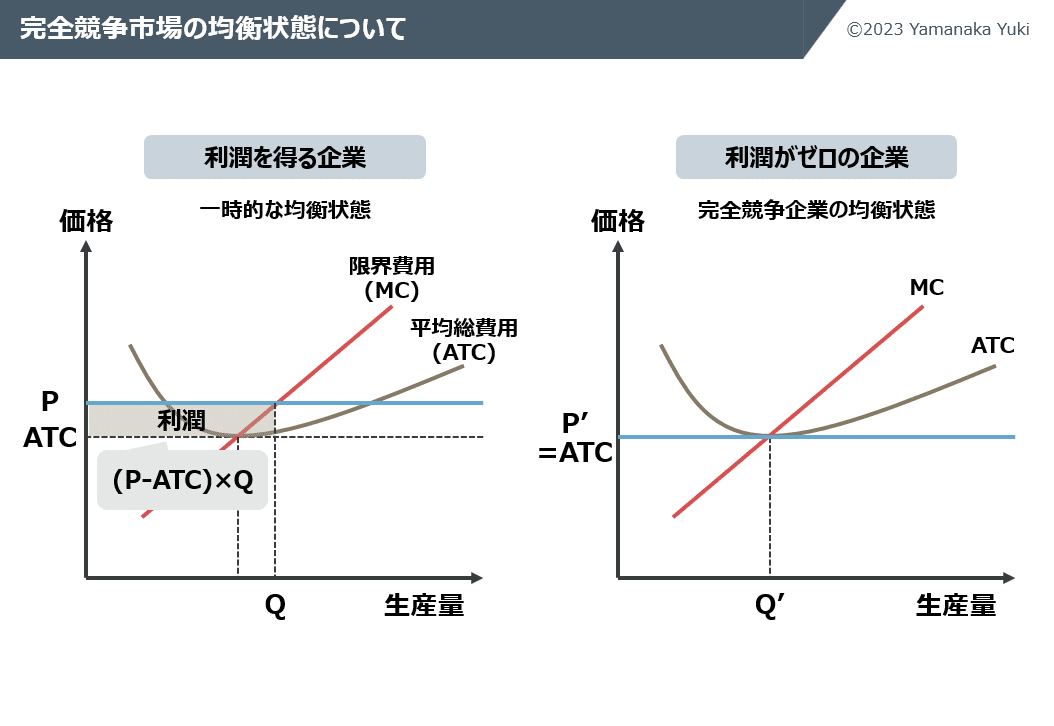

では経済学ではどのようにその状況について説明しているのかについて、少しだけお話しできればと思います。まず限界利益(Marginal Cost)と平均総費用(Avarage Total Cost)について説明します。

限界費用(Marginal Cost)とは、追加で1つの商品サービスを作るのにかかる費用を指します。100台の車を作っている時に、101台目を作るときのコストのことです。 限界費用は純増傾向にありますが、これは限界生産力逓減の法則によるものであり、生産量が多い場合には従業員を一人増やしたり設備を少し良くしても、生産量が少ない時と比べて限定的であるということを反映しています。

平均総費用(Avarage Total Cost)とは、1つ作るのに平均してかかるコストのことを指します。100台の車を作るのにかかったコストを、生産量である100で割った数値です。設備や人材などのコストを有効活用することによってコストは低下していくものの、一定基準を超えると規模の経済を超えるコストが発生するようになり、ATCは増加していく傾向にあります。

完全競争市場においては、価格は需要と供給によって決まるため、Pは企業内のコストとは別軸によって決まっていきます。そしてまだ競合や参入が少ない企業においては、利益が生まれます。その利益とは、価格が限界費用と等しくなる量(Q)まで生産し、価格から平均総費用を引いた額を掛け合わせた分だけ生じることになります。

つまり提供価値(P)に対して投入資源の原価(ATC)を上回る結果であり付加価値が存在しています。これはまだ他の提供企業がいないために先行優位という付加価値が付与されている状態です。

ですが利益を得ている企業が認知されると、この市場が成立していると判断され、多くの企業が参入することになります。供給が増えていくと、価格は低下していきます。それは市場において稼いでいる企業が存在しなくなるまで参入されていき、最終的な価格はコストと利益が一致する(P→P’)になるまで低下していきます。 つまり同じ価値を提供する企業が増えるほどに、価格は低下し、利益は分配されていき、最終的には利益が0になっていってしまうのです。価値の差分なき企業は必ず淘汰されていくことになります。逆に言えば、価格競争に陥っている企業は、価値の差別性が顧客に認識されておらず、価格が低下していく流れ(P→P’)になりつつあるといえます。

「価値の差別性」の重要性はいつ言われるようになったか?

「差別化」と聞いたら、絶対的に思い浮かぶのがマイケル・E・ポーターのポジショニング論ですよね。ですが逆に言えば、1980年前後にポーターが現れるまでは、業界内や企業間での競争は重視されていませんでした。

というのも、1960年代当時はケインズ政権のもと「ニュー・エコノミクス」と呼ばれる積極財政(政府による支出を増やし、市場に流通する資金を増やすこと)により、アメリカ経済は成長の一途にあり、黄金の60年代と呼ばれていました。そこから第四次中東戦争によって原油価格が引き上げられた第一次オイルショック(1973年)やスタグフレーションの進行によって、アメリカの経済成長は沈静化されることとなりました。

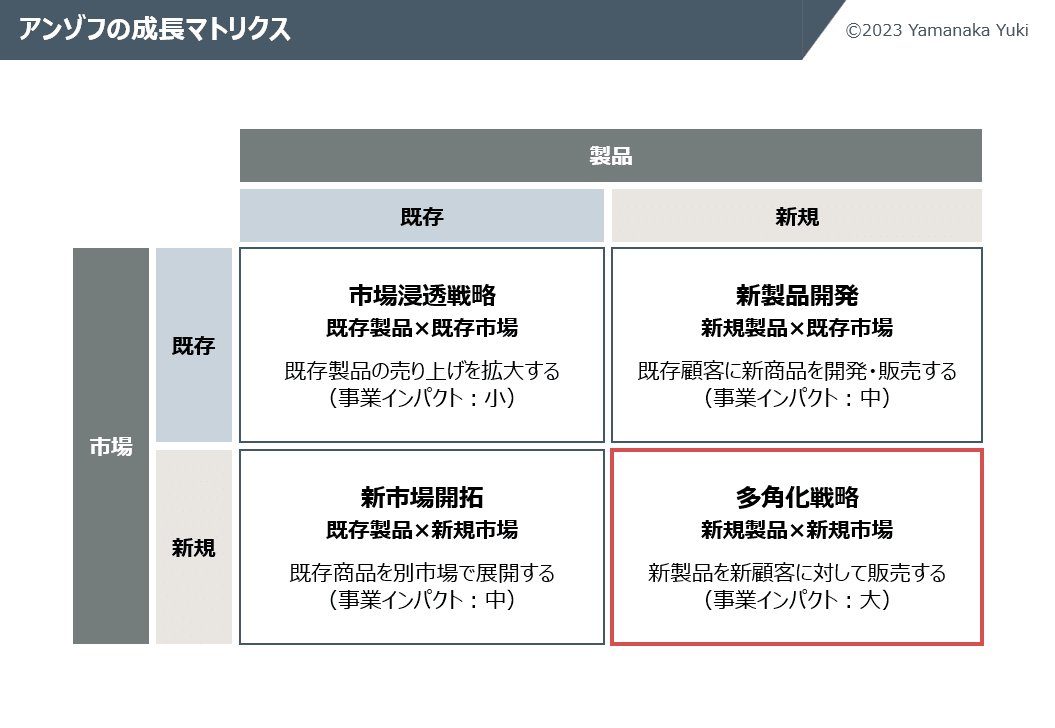

1960年代のアメリカは経済の成長が強力に後押しする形で企業の成長が促進されていたと考えられ、経済成長の速度に合わせた事業計画を立てて、それをただ実行させることができれば、企業は成長することができた時代だといえます。そのため「経営戦略の父」であるアンゾフが提唱する成長マトリクスの中で、多角化戦略が一つとして挙げられた理由も頷けますよね。新規市場もしくは新規製品を開拓するということが楽観的かつ肯定的に捉えられていたということの証明だと思います。

では、そんな1970年代の経済停滞期に入ったアメリカの中で重要視されたのが、多角化によって肥大化した企業の取捨選択です。そしてそんな中において、BCGによって考案したBCGマトリクスが多くの企業の経営判断に盛り込まれていきます。縦軸に市場成長率(市場がどれくらい成長しているか)を取り、横軸に相対的市場シェア(市場の中でどれだけシェアを獲得することができているか)を取り、4象限に「金のなる木・花形・問題児・負け犬」とラベリングしています。

このフレームワークによって、どの事業に投資を行うべきで、どの事業からは投資を引き上げるor撤退するべきかを検討することができます。なので「負け犬」があれば撤退し、「金のなる木」は効率化しながら、「花形・問題児」へと投資を切り替えていくことが重要であると言えます。

このフレームワークに関して、事業を概観するにあたっては一定の意味あるフレームワークであると思いますが、当時の考えが色濃く出ているなと思うのは、縦軸に「市場成長率」が用いられている点です。これが有効に機能するということは、自社の競争の在り方がどうかではなく、市場の成長率が大きな影響を受けるという前提に立っているということが分かります。また自身が所属する市場を直接的にしか捉えないという点で、完全競争市場を想定した単純な価値提供による事業のみを想定していると考えられます。

このような状態を踏まえて、1970年代末にマイケル・E・ポーターから5フォースが提示された論文が上梓されることになります。

価値の差別性とはどのようなものか?

では改めて「差別性」とは何になるのでしょうか?ここでやっとポーターのポジショニング論に話を持ってくることができます。まず価値における差別性を考える観点としては「誰と違うのか?」と「どう違うのか?」の2点から考える必要があります。

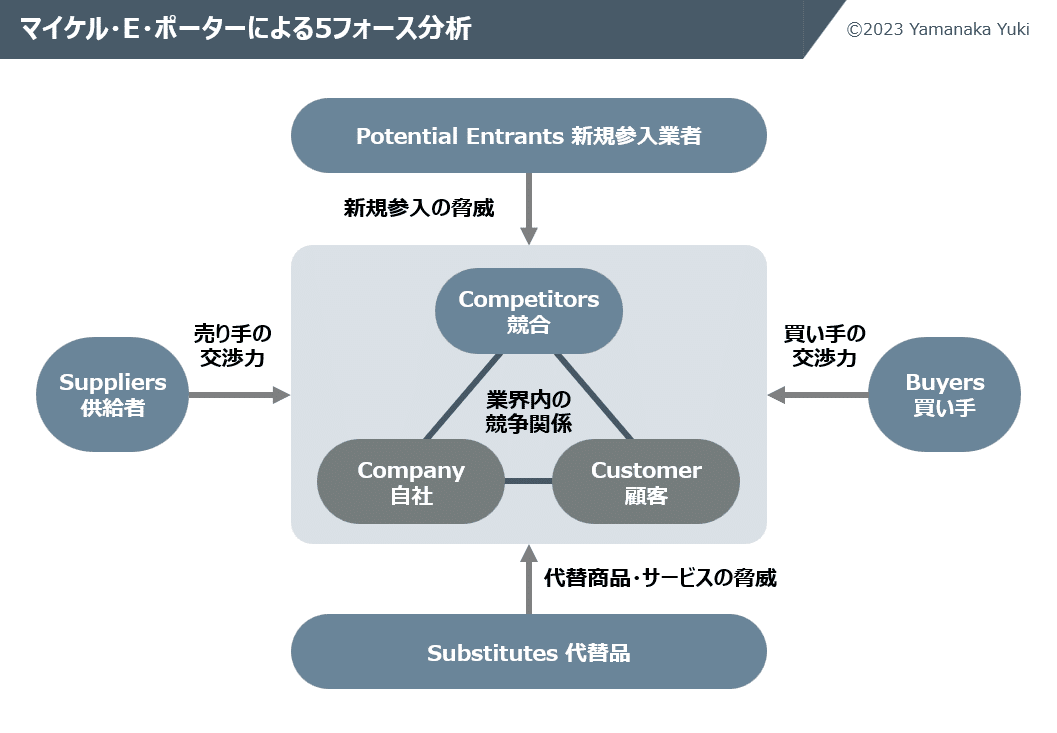

まず「誰と違うのか?」を考えるにあたって重要な考え方がポーターによる「5フォース」という考え方になります。同じ商品サービスを作っているだけでない、様々な競争要因があるとして整理されたフレームワークです。

その5フォースを説明しているポーターの著作『競争の戦略』には、下記のように記載されています。

業界の競争が、既存の競争業者だけの競争ではないということを示している。 顧客、供給業者、代替製品、予想される新規参入業者の全てが「競争相手」なのであって、 状況によって、それらのどれが真正面に出てくるのか分からない。

つまり既存の競争業者という同じ商品サービスを提供している企業だけを競合視するのではなく、「広義の敵対関係」としてに広く捉えることが重要だとしています。

例えば市場に一定の利益が見込まれるのであれば、参入は行われます。その際に、経路依存性などの歴史的な独自性やブランドなどの製品差別化などによって価値の差分を構築しなければ、既存企業は市場をそのまま奪い取られてしまいます。

一方で、新規参入は低コストや簡易さという間隙を縫うように価値訴求を行うため、どこまで戦うのかを適切に見極めることが重要です。

また買い手に関しても、例えばHR Tech業界における買い手の交渉力と言えば「Excelでやっぱりやります」と言われてしまうケースは各社で見られます。ある意味で代替品としての「社員の労働力」による影響だとも言えますが、間接的に競合していると言えます。

つまり価値の差別性における「誰と違うのか?」に対する答えとしては、5つの競合要因である「買い手・供給者・新規参入者・代替品・競合」との違いを明確に提示し、実感させられているかどうかが重要になります。

5つの競合要因に対して、価値の差別化を行った事例として、『突破するデザイン』で紹介されたネストラボ社のサーモスタットの事例が個人的に非常に魅力的だと思っています。

日本には近しい製品は存在していませんが、サーモスタットというのは自宅の温度を細かく調整ができたり、設定できたりするためのツールを開発・販売している会社です。日本だとPanasonic社などが進めるIoT住宅やスマートホームといった、家具にIoT化され最適に管理・活用することができるというものの、空調版だと考えると分かりやすいかもしれません。

それまで多くの競合が多額の研究費を支払いサーモスタットを開発していました。それらはより精度高く空調を管理できるように、プログラミングも可能で、タッチパネルから様々な設定をすることができるものだったとのことです。

そのような市場環境において、ネストラボ社のサーモスタットが投入され、市場における価値が切り替わったと書かれており、それは下記の引用が最も色濃く示していると思います。

ネストラボはサーモスタットに今までにない意味を与えることに成功した。人々は温度を管理したいのではない。できれば温度管理などすることなく、ただ快適に過ごしたいのである。

この本ではこれを意味のイノベーションとして表現しており、競合だけでなく買い手や代替品が存在しえない唯一無二の課題解決(意味)を提供したとしています。

確かに、筆者はエアコンが苦手なのですが、自分が気に入っているだろう温度をシステムが理解し、その温度になるようにエアコンや送風機が自動で動いてくれる機能があったら使ってみたいなとは思いますね。結果として、市場を席巻したネストラボ社はグーグルに32億ドルで売却しています。

このような市場の価値観を根底から覆すような、意味のイノベーションはそう多くは見られないですが、価値の差別性を構築した企業は市場競争において圧倒的な競争力と収益を獲得していくことになります。

「価値の差別性」はどのようにして感じられるのか?

では「価値の差別性」における2点目の「どう違うのか?」はように感じられるものなのでしょうか?

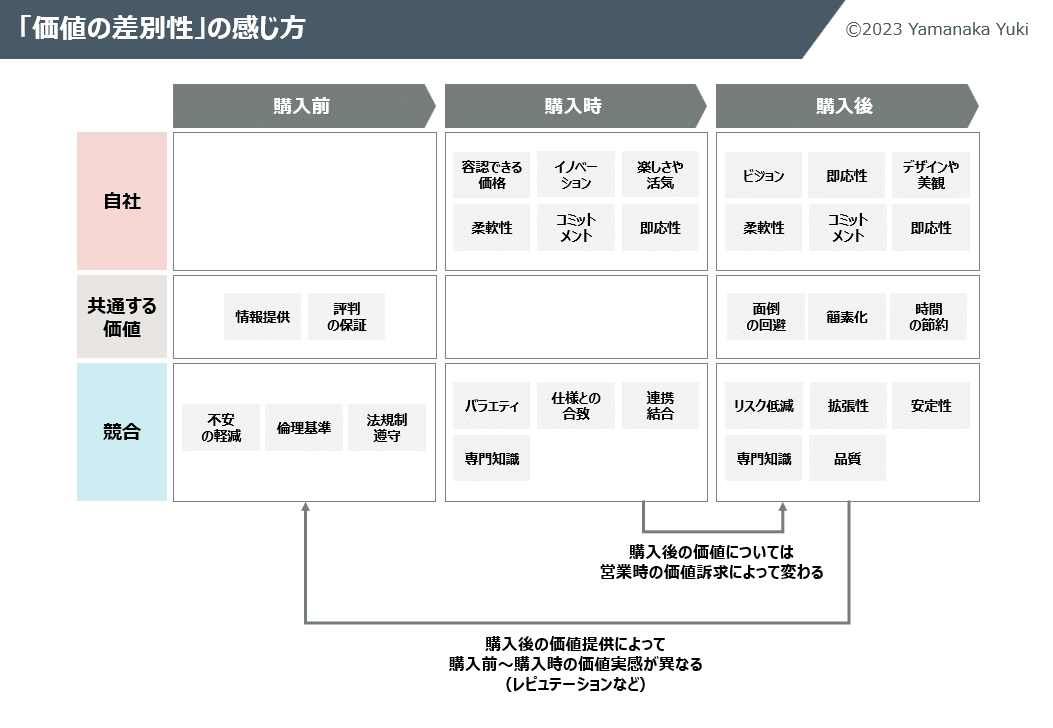

価値とは基本的に消費者が体験する全プロセスを通じて、価値が判断されて、その後の消費判断や消費行動を選択していきます。消費者が体験する全プロセスと言っても様々なフレームワークがありますよね。AIDMA、AISAS、ARASLなどなど、いろんな人がいろんなフレームを勝手に作り出しているような気がします。変に踊らされずに、共通する要素を抽出すると「購入前→購入時→購入後」と整理するのが妥当だと思います。

AIDMAを筆頭にしたフレームワークは顧客の行動を整理したものであるため、顧客特性によっては異なる行動を取るものになってしまうと理論として活用するには汎用性に欠けるためです。

この「購入前→購入時→購入後」の消費フェーズを踏まえた際に、自社・競合・共通する価値を整理することによって、顧客から自社はどのような価値を提供している企業だと認識されているのかを考えることが重要です。顧客にとってより望ましい価値を提供している企業が、より多くの顧客に価値を提供することになり、売上を伸ばすことに繋がります。

これは楠木 建『ストーリーとしての競争戦略』において、競合が真似することができない要素(クリティカルコア)とそれに一貫した提供プロセスを構築することが持続的な利益の創出を実現するとしているものとも一貫していると言えます。

例えば自社がベンチャーであり、競合は市場を創造した大手企業であるとします。その場合、自社と競合に関してどのように価値の認識が異なるでしょうか。この提供している商品サービスが人事における効率化を実現するサービスであったとします。

購入前の情報としては、営業を通じて両者から情報提供などをしてもらえていると感じており、評判も両社ともに一定良い状態であると認識しているようです。しかし大手への導入実績など、どうやら競合の方が法規制への対応などが優れていると感じたみたいです。

そして営業が進み購入の意思決定のタイミングにおいては、大手企業はその機能の広さや他機能との連携など遜色のないシステムでもともと想定していた要件を満たしていました。一方でベンチャーである自社の商品サービスは、競合より安く予算に収まります。また提案プロセスを通じて、スピーディーな対応や今後の変化に対して期待を感じるような内容だったとのことでした。

また最終局面では自社側はサポートへのコミットメントやスピード感を提示し、競合側は他プロダクトへの拡張性やシステムの安定性を提示してきています。それぞれが各自が提供できる最大限の価値を提示しており、それぞれがターゲットに対して価値を感じる一貫した価値を提示しています。

では、どちらの企業が選ばれるのでしょうか?-----—それは顧客の判断基準によります。本当に同じようなニーズで同じような業種・業態・規模であっても、顧客の判断は180°変わります。

自社としてどのような価値を提供するのかを「差別性」を基準に考えることで、狙った顧客で勝利を収めることができるようになります。

ちなみにセールスイネーブルメントという文脈においては、確実に勝てる顧客における勝ち方を設計するというよりは、営業の伝え方で勝敗が変わる場合に行うケースが非常に多いです。

特に競合が優位だと感じられると苦しい価値をいかに「共通する価値」に転換できるかが重要なポイントになります。戦略で設計する客観的な価値の差別性は、組織のケイパビリティによっては覆ることがあることは追って組織創りの中で紹介できればと思います。

価値の差別性に関して、2つのポイントを提示しました。

「誰と違うのか?」では、単なる既存競合だけを競合と捉えず、5フォースを用いて競合全体を捉えるが重要であると説明しました。

また「どう違うのか?」では、「購入前→購入時→購入後」のプロセスで自社・競合・共通の価値を整理することによって、顧客目線の価値基準でどのように自社が見られているのかを考えることの重要性を説明しました。

本当は一つの章で説明できればと思ったのですが、この時点でかなりの文字数になってしまいました。

次には、ついにその価値の差別性の定義を踏まえて、それをどのように企業の戦略で実現していくのかについて説明していきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?