我が家の「くぎ煮」レシピ〜いかなごの「くぎ煮」その17〜

昨日のnoteで伍魚福の「くぎ煮」製造の様子を紹介しました。

本日は、ご家庭で簡単においしいいかなごの「くぎ煮」が炊けるレシピの紹介です。

2013年(平成25年)3月、第11回いかなごのくぎ煮コンテストで伍魚福賞を受賞された前田雅子さんのレシピを参考にショウガの量を調整したものです。

【我が家のくぎ煮レシピ】

(伍魚福のくぎ煮のレシピとは異なります)

いかなご:1kg

醤油:180cc

みりん:20cc

砂糖(黄ザラ):300g

生姜:50g〜70g

ショウガは、家にあるもののサイズに合わせて年によって若干違います。

前田さんのレシピでは、ショウガが250g!

伍魚福でもその年、限定商品として「しょうが多め」のくぎ煮を商品化しましたが、ショウガが効いておいしかったです。

過去のブログ記事を再読しますと、毎回ドヤ顔(笑)。

まあ、それだけうれしがっている、ということですね。

さて、我が家のレシピの特徴は、一般的なレシピよりも液体が少ないということ。

これだけで炊けるのか?と不安でしたが、魚から水が出てくるのできちんと全体に火が通り、およそ30分程度で炊きあがります。

煮汁がなくなるギリギリまで煮詰める勇気が固く仕上げるポイントです。

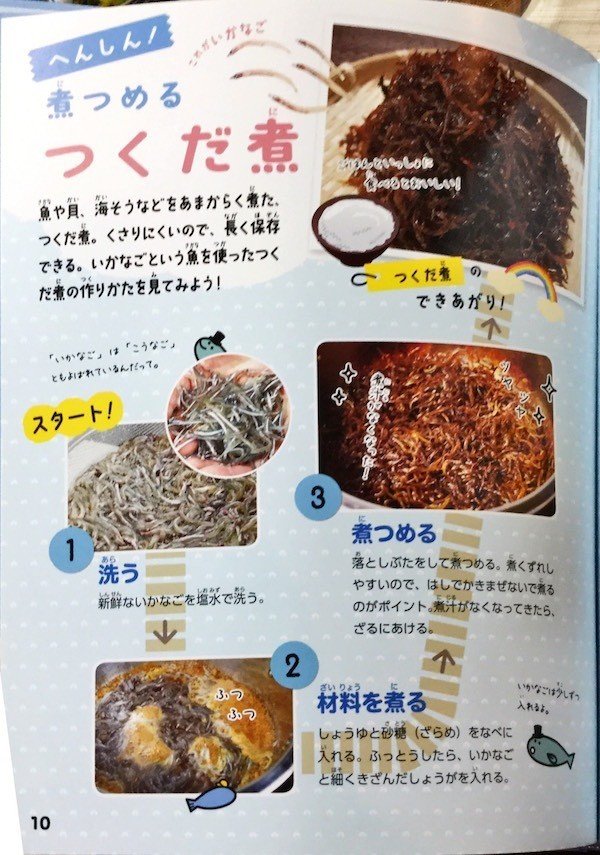

①いかなごを流水で軽く洗って準備。

2015年の写真ですが、この年は割と小さめの魚が手に入りました。

②醤油、みりん、砂糖、しょうがを鍋に入れて火にかける。

しょうがを千切りにする技術がないので、かなり適当です(笑)。

鍋の真ん中に火が正確に当たるようにすると、ムラなく炊けます。

③煮立ってきたら、洗ったいかなごを順次鍋に投入。

ガスは全開の強火です。

最初に3分の1くらい入れ、沸騰して泡立っているところに残りを入れていきます。

④全部入れたら、アルミホイルで落し蓋をします。

⑤箸でかき混ぜたりせず、ひたすらそのまま強火で20分程度煮詰めます。

さわると魚が崩れてしまいます。

一般的なレシピだとこの辺で「アクをとる」と書かれていることも多いのですが、私は気にせずそのままです。

落とし蓋の下は、こんな感じです。

煮汁が少し香ばしい香りをさせてきます。

鍋のフチで少し焦げているのでしょうか。

強火20分位で、沸騰の泡が小さくなります。

焦げていないかにおいをかいだり、鍋を傾けて煮汁の量を確認。

⑥煮汁が少なくなってきたら、中火にし、鍋を返します。

もう煮崩れはしません。

⑦煮汁の量を確認しながら、あと2回ほど鍋を返します。

傾けて煮汁が見えなくなったら出来上がり。

⑧皿の上に置いたざるにあけて、団扇で粗熱を取ります。

美味しそうに炊き上がりました。

我が家のいかなごの「くぎ煮」完成です!

こんな風に、くぎ煮を炊いている様子を「社長ブログ」に掲載していましたら、学研の編集者の方の目にとまり、書籍に掲載いただくことができました。

佃煮を家で炊く、という風習は、「くぎ煮」普及エリア以外ではあまりないと思われます。

全国の子供達にも、佃煮ってこうやって作るんだ、と知ってもらえるとうれしいですね。

市販の「佃煮」は生のいかなごではなく、乾燥させたカタクチイワシの稚魚を使うことが多いと思われますので、作り方はかなり違うんですが。

今年の3月は、不漁で店頭にいかなごがほとんど並ばず、土日しか炊けない私は、自宅でくぎ煮を炊くことができませんでした。

最盛期、長田の街を歩くと、甘辛い「くぎ煮」を炊く香りが街に漂います。

この数年は、そんな香りもあまり感じることができなくなっています。

「豊かな海」を実現し、自宅での「くぎ煮」炊きが復活できることを祈っています。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan