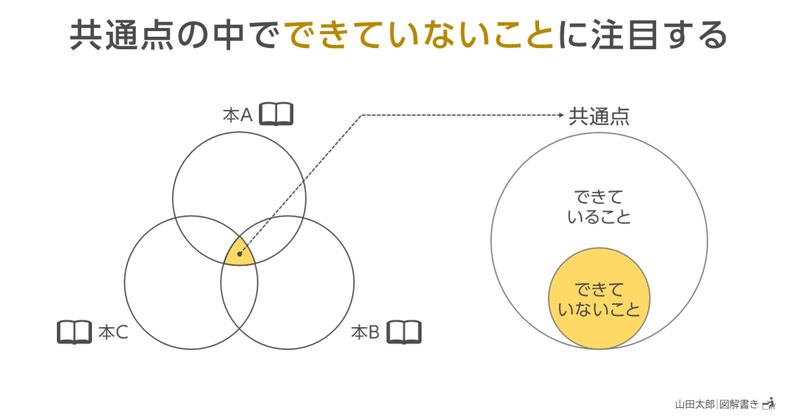

【図解978】共通点の中で「できていないこと」に注目する

【ベン図×ドーナツ型】新しいことをはじめる時は、まず本を3冊読んで共通して述べられている「最重要ポイント」を把握する。

既にある程度取り組んでいる、既存の領域との重なりがあるなどで最重要ポイントの一部が既に実践できている場合は、さらに「自分ができているか」を確認し、できていないことに絞って実践する。

共通点の中で「できていないこと」に注目すると、より焦点を絞れて実践しやすくなる。

先日投稿した下の図解の内容を実践している時、「共通点が大事とは言っても、意外と実践済みのものも多いな」と気づいたので、その気づきを反映して図解をさらに発展させたものです。

たとえば私の最近の困りごとは「仕事や一日の途中で集中力を使い切ってしまい、以降何もできずに時間を持て余す」なので、集中力の維持に関する本を3冊ほど読みました。

ただ、「集中力の維持」というテーマは初めてでも、学んでみると睡眠や食事、タスク管理など、3冊の共通点でもすでに別のテーマで学んで実践済みの部分がかなりあることに気付きました(図解の「できていること」の部分に該当)。

なので、図解にもある通り「共通点のうち、まだできていないこと(「知っているけど実践できていない」ことも含む)」を中心に取り組むことにしました。

これによりだいぶ頭がスッキリして、よりスムーズに実践できるようになりました(「することが多い」のはそれだけで頭のエネルギーを浪費するものです)。

この図解を実践する際の注意点として、「『できていないこと』は読み終わってから整理する」ことがあります。

「この項目が共通点かどうか」は読みながら判断できる範囲ですが、「共通点かどうか」「実践できているか」を両方判断しながら読もうとすると、その判断に集中力のかなりの部分を使ってしまい、肝心の読書が浅くなってしまうからです。

なので、この図解に書いた通り「まずは共通点を見極める→見極めた共通点の中でできていないことを絞り込む」という段階を踏むのがいいでしょう。

今回の図解の応用例

今回の図解を「一見全部大事に見えることでも、実は既にできていることも多い」と抽象化すると、異動や転職で新しい職場や仕事に慣れる時などに応用できます。

そうすることで「一見覚えるべきことがたくさんあるけど、よくよく中身を見るとかなりの部分はすでにできている(=新しく覚えることは意外と少ない)」ということに気づき、余計な動揺をせずに落ち着いて新しい環境に慣れることができるでしょう。

また、「既に知っていることと似ていること≒できること」と応用すれば、新しいテーマを学ぶ時でも「実は既に知っていることと似ているものはないか?」と考えることでその部分の学びの労力を節約し、まったく新しい内容により力を入れて学ぶ、という形でも応用できます。

これはまさに私の図解のテーマであるアナロジー(似ている点をもとにして他の事を推測すること)ですね

もし他の応用例を思いついたらぜひコメント欄に書き込んでくださいね!

今回もお読みいただきありがとうございました!

スキボタン(♡)は、noteに会員登録してない方も押せますよ!

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉