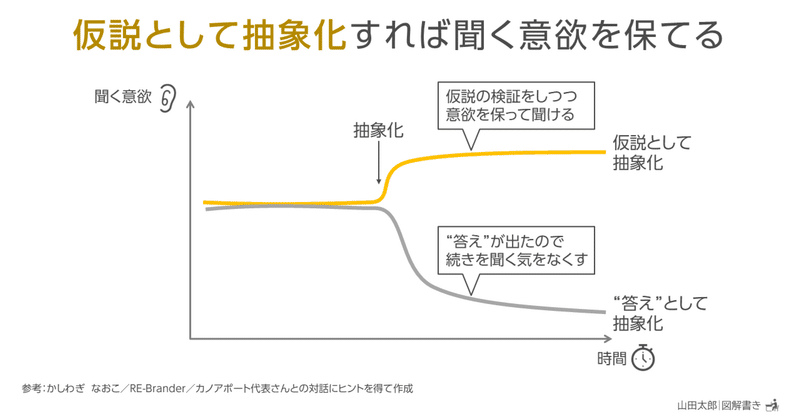

【図解1907,1908】「仮説として抽象化」すれば聞く意欲を保てる

【グラフ型】抽象化が得意な人は、話の途中で「ああ、これはあのパターンの話だな」と"答え"として抽象化し、その後の話を聞く気をなくしがち。

しかし、抽象化した内容を「仮説」としてとらえれば、自分から質問をして仮説を検証するなど、その後の話も意欲を持って聞ける。

「仮説として抽象化」すれば聞く意欲を保てる。

「抽象化が得意な人、他人の話を聞かない問題」についての図解です。

今までもこの問題についていくつか図解を描いてきましたが、先日かしわぎなおこさんと話している時に大きなヒントを頂き、それを図解にまとめたものです。

かしわぎさんはインタビューのプロでもあり、「話の内容を抽象化して他の領域とつなげる力」が強みの一つです(これは私がインタビューを受けたときも感じました)。

そこで「抽象化すると、そこで満足してそれ以降を聞く気が下がりませんか?」と聞いてみたところ、「結論として決めつけず、相手に質問するようにしているので、聞く気が下がったことはない」とのことでした。

このかしわぎさんの回答を聞いて「そうか!」と大きな納得感があったのですが、これはつまり抽象化した内容を"答え"としてとらえるか、「仮説」としてとらえるかの違いなんですよね。

「今聞いている話」と「以前聞いた話」を抽象化してつなげるのはアナロジー(似ている点をもとにして他の事を推測すること)の一種です。

そして、アナロジーというのは本質的に「推測=仮説」であり、「答え=結論」ではないので次の仮説を検証するステップが必要です。

しかし、私のように「話の途中で抽象化して聞く気が下がってしまう人」は知らず知らずのうちにこの「検証」のステップを省略してしまっています。

そして本来は仮説であるはずの自分の抽象化内容を"答え"として受け止め、それを元に行動(今回は「話を聞かなくなる」)してしまっているわけです。

これは聞き方としてはもちろん、抽象化のやり方としても望ましくないと気づきました。

「話の途中で的はずれなアドバイスをする人」もおそらく似たようなメカニズムだと思います

今回の経験を踏まえ、少し前から話の途中で「ああ、これはあのパターンの話だな」と抽象化した時でも、「これは『仮説』だから、まずは最後まで聞ききって質問をしよう」と話を聞く意欲を以前よりは保てるようになりました。

「『仮説として抽象化』すれば聞く意欲を保てる」、ぜひみなさんも日常のコミュニケーションで活用してくださいね。

図解こぼれ話

今回の図解の別表現。縦軸に「具体と抽象」という軸があり、その分「仮説としての抽象化」と「"答え"としての抽象化」が左右に分かれて配置されているのが特徴です。

実は今回のかしわぎさんとの対話での気づきは元々「仮説で抽象化すれば『具体のレベルに戻って』聞き続ける意欲を保てる」というものでした。

そのため最初は「具体のレベルに戻って」まで含めて表現できるこの2分割型をメインにし、グラフ型を別表現として「こぼれ話」に載せようとしていました。

ただ、両方を清書してみると、どうもこちらの左右2分割型は情報量が多くかなりの読み解きが必要になるため、「仮説として抽象化することが大事」ということにメッセージを絞り、シンプルなグラフ型をメイン採用としました。

ラフ案はまずは全部清書してみること、そして場合により少し寝かせて自分の気づきと距離を起くことの大切さを改めて感じる経験でした。

●関連リンク

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉