【図解1284~1286】「書き手の自分ごと」から「読み手の自分ごと」へ

今日はちゃわんさんのnote雑談会に参加してきました。

話題の1つに「好きなnoterさん紹介」というものがあり、そこで私は何度かコメントのやり取りをさせてもらっているしょこらさんを挙げました(ちなみに高橋ひろあき | 学びのアウトプット士さんとちゃわんさんもしょこらさんをおすすめされていました)。

その場では「具体と抽象の往復が見事で、しかも内容が豊富なのに長文になりすぎずにコンパクトにまとまっている」と理由を述べたのですが、会の後でそれだけではないことに気づいたので、それを図解にしてみました。

なお、この図解はあくまでも私の印象です。ご了承ください

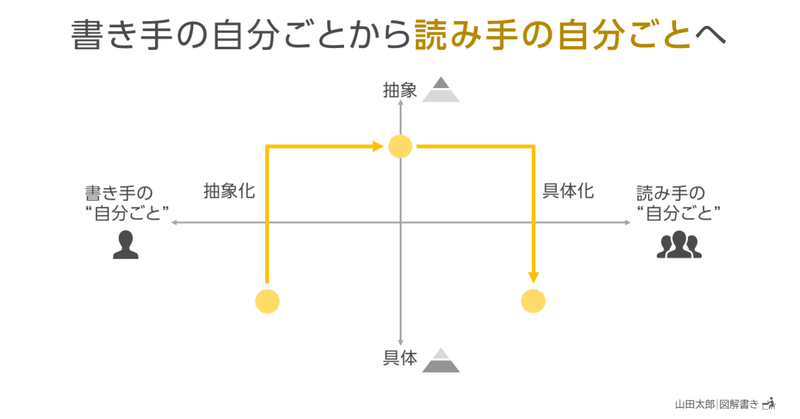

「具体と抽象の往復」というと、一般的にはこんなイメージだと思います。縦に具体と抽象が並んでいて、それを往復するイメージ。

ただ、今日気づいたのですがしょこらさんの具体と抽象の往復は、縦軸だけでなく「書き手の自分ごと」と「読み手の自分ごと」という横軸もあるように思いました。

つまり、

1.自分の身近な経験から題材を見つける(書き手の自分ごと)

2.抽象化する

3.読み手に身近なことの具体に落としこむ(読み手の自分ごと)

というイメージです。

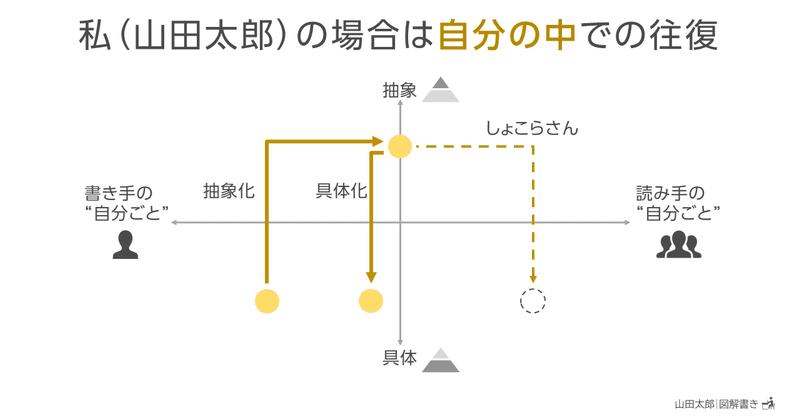

ちなみに私の場合を図解すると、下のような感じです。

しょこらさんのダイナミックな移動を見た後だと少々物足りなく見えてしまいますね。

ただ、私の場合あまり他人目線で考えると疲れて手が止まってしまうのもあり、あくまでも「図解は自分のために描き、投稿は『おすそ分け』」というスタンスなので、これはこれで意図してやっていることだったりします。

参考:【図解470】まず「自分というコップ」を満たそう

この記事を書きながらもう一度しょこらさんの記事を読み返してみて気づいたのですが、実は必ずしも記事後半の「具体」に戻ってくるときに読み手の事例があるわけではないようです。

ただ、少なくとも抽象から具体に返ってくるときの目線として「読み手を向いている」というのはあるように感じたのと、しょこらさん自身の記事でも

それよりも、想像できるレベルの事象で置き換えることで、読んで頂いた方にああそういうことね、と納得して頂けるのかなと感じています。

例えば、ブランド小物を買ってみた→ブランドにはストーリーがある→ハーゲンダッツのストーリースキだな→何かを思い浮かべて食べるのって美味しさを増すものだねという感じです。最後まで食べ物の例しか思い浮かばなかった…

という記載があったので、そういう意味も込めて上の図解はそのままにさせていただきました。

この記事はしょこらさんの記事の中でも個人的に特におすすめです

上の記事でしょこらさんも書かれていますが、この「書き手の自分ごと(具体)」→「抽象化」→「相手にとっての自分ごと(具体)」という考え方はnoteの書き方全般に応用できるはずなので、興味のある方はぜひやってみてくださいね!

他の方と話すと、こういう風に「『わかっていること』がポロっとさらにわかるようになる」のが面白いですね。

この辺りは、ある程度流れに乗って話す会話ならではの良さなのではないかと思います。

ちゃわんさん、高橋ひろあき | 学びのアウトプット士さん、fuji20さん、きっかけと楽しい時間をありがとうございました!

なお、下の2つもnoteオンライン雑談会をきっかけに書いたnoteです。よろしければセットでご覧ください!

noteに関する図解をもっと見たい方はこちらをどうぞ(マガジンをフォローすると更新がメール通知され便利です)。

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉