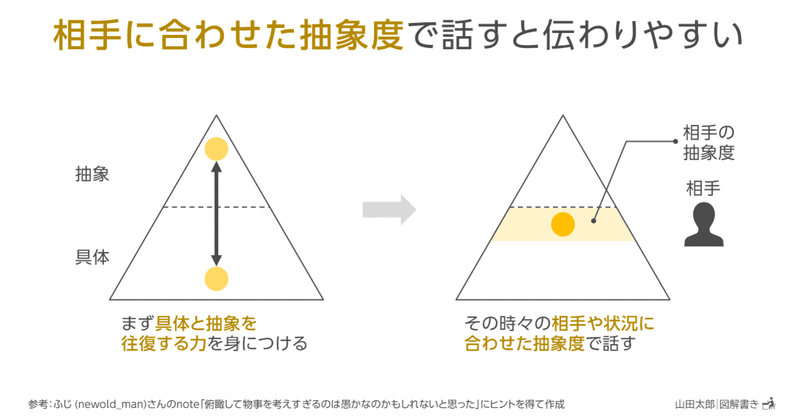

【図解1030】「相手に合わせた抽象度」で話すと伝わりやすい

【ピラミッド型】お互いの見ているものの抽象度が違うと話が食い違いやすくなる。

まずは、具体と抽象の間を往復できるようになること。

その上で、その時々の状況や相手に合わせた抽象度で話すことで、よりコミュニケーションが円滑になる。

話をする時は、相手に合わせた抽象度で伝えよう。

ふじ (newold_man)さんのnote「俯瞰して物事を考えすぎるのは愚かなのかもしれないと思った」へのコメントに書いた

俯瞰≒抽象化ととらえると、私も似た経験があります。

やりすぎると良くも悪くも「全部同じ」に見えてきて、周りとの話が合わなくなるという、、、苦笑

具体と抽象を往復する力を身につけた上で、「目の前のことにちょうどいい抽象度」(ふじさんの表現を借りるなら「高度」でしょうか)のがいいのでしょうね。

という内容を図解にしたものです。

上のコメントにもある通り、私自身人の話を聞いている時に抽象度を上げすぎて「よくあること」と受け取ってしまい共感が浅くなりがちなので、自分の中でも改めてまとめてみたいと思い図解にしました。

この図解にある「具体と抽象を往復する」と「相手の抽象度を見極め、それに合わせる」のは人が普段無意識にしていることですが、高いレベルで意識的にそれを行えるようになるには年単位(場合によってはそれ以上)の経験が必要になるように思います。

ただ、以前描いた下の2枚の図解は会話の中での自分の抽象度を意識するヒントになりそうです。

【参考】1枚目:アナロジー思考、2枚目:やわらかい頭の使い方

また、抽象度を合わせるヒントとして、相手の発言よりもその心情に目を向けるのも効果的でしょう。

【参考】右脳思考

私自身もまだまだ道半ばですが、引用した3枚の図解も活用しながら抽象度をコントロールし、お互いにより楽しめる会話をできるようになっていきたいと思います(考えすぎて会話自体がお留守にならないように気を付けながら)。

この図解の応用例

今回は自分にとって身近な「会話」を主題にしましたが、「その時に必要な抽象度を意識し、それに合わせる」というのは

・仕事(目的や目標など抽象寄りのことに取り組んでいる時と、具体的な作業では頭の切り替えが必要です)

・学び(概要を把握し方向性を知りたいのか、現場をミスなく回せるようになりたいかで学びの力点が変わります)

・図解(図解の目的によりベストな抽象度は異なります。私の場合、「図解の構造を通して物事をとらえる・つながりを見つける」のが主な目的なので、文字や装飾は少なめにして構造自体が見えやすい=抽象度の高い図解にすることが多いです)

など、幅広い状況に応用できます。

みなさんも「今の自分の抽象度」、ぜひ意識してみてくださいね。

ふじ (newold_man)さん、考える&図解するきっかけをありがとうございました!

ふじさんの元noteもとても興味深いので、ぜひ読んでくださいね!

スキボタン(♡)は、noteに会員登録してない方も押せますよ!

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉