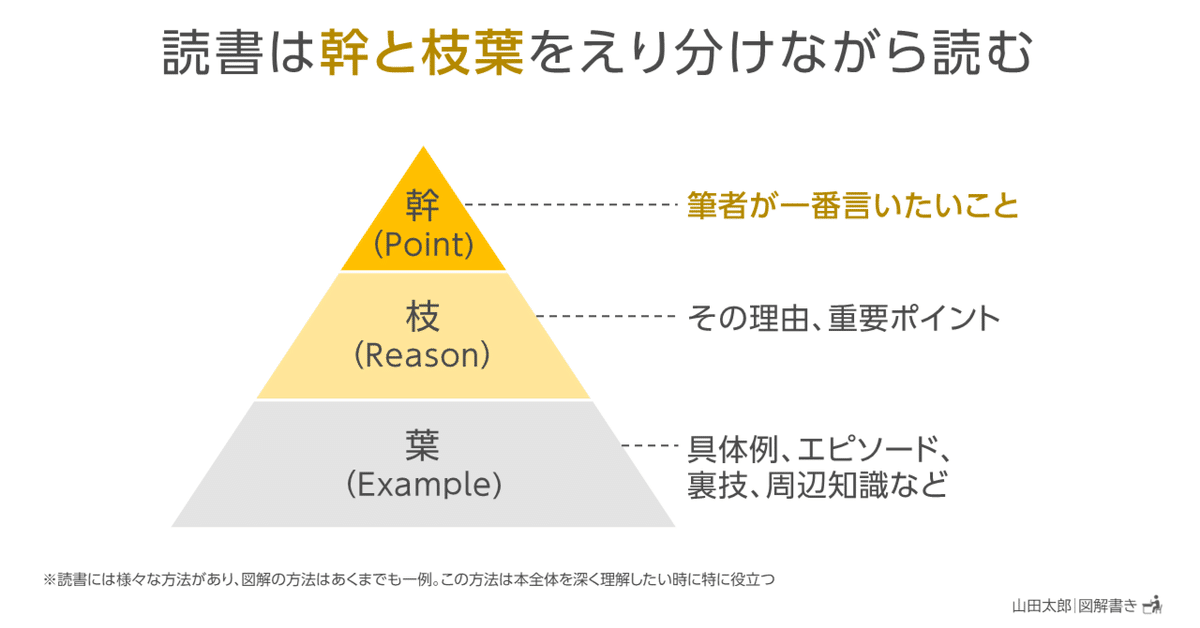

【図解1716~1718】読書は「幹と枝葉」をえり分けながら読む

【ピラミッド型】読書をする時は、「幹=筆者が一番言いたいこと」と、それ以外の「枝葉」をえり分けながら読むのがおすすめ。

たとえば実用書なら目次を見ながら「おそらくこの部分が幹、ここは枝葉」と幹と枝葉の仮説を立て、メリハリをつけて読み進めながら適宜修正していくと能動的な読書になり頭に入りやすいし、読む速さも上がる。

【ピラミッド型】なお「幹か枝葉か」の区別は重要だが、その下の「枝か葉か」はすぐに判断できなければ厳密に分けなくてもよい。

この方法はあくまでも「本のおおまかな構造を知り、読書に活かす」ための手段なので、立ち止まって枝と葉の区別に時間をかけるより「幹ではない」ことがわかればそれで十分。

読書は「幹か枝葉か」を意識しながら読み進めよう。

読書法(主に実用書)について感じたことを図解にしたものです。

私は元々下の図解のような「自分の目的を軸に読む」読書のスタイルで、本の図解も「その本で著者が言いたかったこと」よりは「自分の学びになったこと」という切り口で内容をピックアップしたものが多くなっています(2つが重なることももちろんあります)。

ただ、少し前から要約をテーマとした本を読んでおり、本の著者視点での「幹=結論」と「枝葉=結論以外の部分」を区別することの重要性を改めて感じています。

私自身、「幹と枝葉に分けて読む」方法を最近実践しているのですが、以前と比べて見通しがつきやすくなったというか、読み方のメリハリがつけやすくなったように思います。

今までも目次からポイントになる部分を想定してから読んではいたのですが、下の3点を意識するようになったのがよかったようです。

本文を読んでいる最中も「今は幹(または枝葉)の部分を読んでいる」と意識し続ける

「幹と枝葉」の区別はつけるが、「枝と葉」の区別はあえてつけない(細かく区別しようとすると本筋とは別のところで立ち止まってしまうため)

上記2つを意識してリズムよく読み、読む期間は数日を目安にして長くなり過ぎないようにする(最初に読み取った構造がぼんやりしてしまうため)

「著者目線での幹と枝葉をえり分ける読み方」と「自分目線での目的を軸にした読み方」、両方できると読書の幅も広がると思いますので、ぜひやってみてくださいね。

●関連note&マガジン

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

この記事が参加している募集

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉