コラム30 普通のセラピストこそ報酬改定情報をチェックしよう!

(このコラムはマガジン読者さんだけでなく、どなたでも最後まで読むことができます)

10月26日のブログで2021年介護報酬改定に関する厚労省の資料の紹介をした。

⇒【厚労省】2021年介護報酬改定 報酬・基準に関する「検討の方向性」に関する資料が出ました

研修会などで報酬改定の話をすると、その時点で管理職や事業所の運営に関わっているセラピストさんでさえあまり関心を持っていない方もいることに気づく。

管理職や運営スタッフでさえ関心がないのだから、若いセラピストさんなんてもっと関心がないのかもしれない。

でも私は、若いセラピスト、「これまで」よりも「これから」働く期間が長いセラピストの人たちこそ報酬改定情報をきちんとウォッチして情報を吟味すべきだと考えている。

研修会などで自分のセラピストとしての将来に不安を感じているセラピストもいる。業界の先行きに不安を感じているセラピストもいる。

SNSでは副業だ起業だ複業だというメッセージが目立つし、おソロ襲る副業しようかなと考えているセラピストもいる。

不安を感じているなら不安を解消する行動をとるべきだし、副業や起業を考えているなら、それに向けた行動が必要だ。

そういったことを考えると

リハビリテーションという領域に関わってこれからも生きていこうと考えているなら、診療報酬や介護報酬の改定に関する情報をしっかり見るべきだ。

その改定情報のなかに、厚労省や国が今後のリハビリテーションの方向性についてどのように考えているかという考えを読むことができるからだ。

その考え方に基づいて、これからの自分のセラピストとしての立ち位置をしっかりと考えていくことが必要だ。そうしてそのような行動をとるべきなのは、私のような52歳の非常勤掛け持ち作業療法士だけではなくて、これから先の長いセラピスト人生が待っている若いセラピストなのだ。

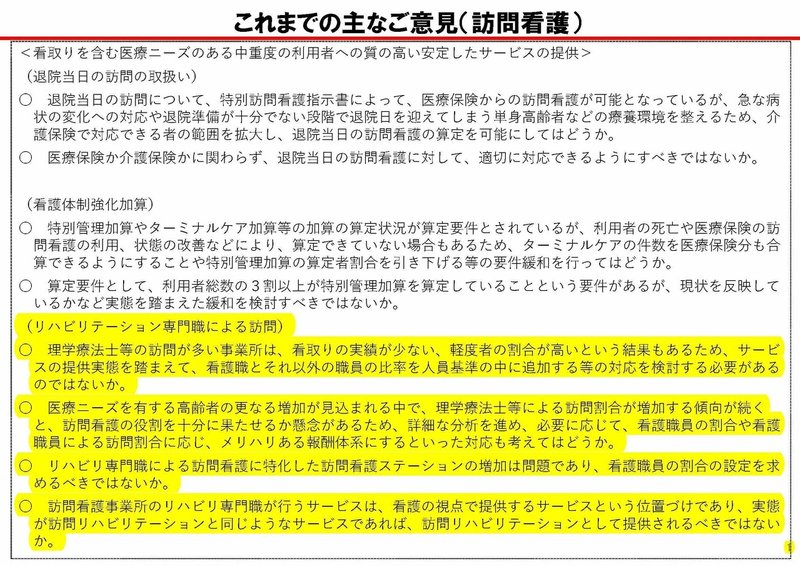

セラピストがたくさんいる訪問看護ステーションの人員基準のこと

2021年の介護報酬改定でもセラピストがたくさんいるステーションの人員基準のことが議論されている。

このことは、今回の改定で議論が始まったものではない。前回の改定時から議論になっている。

だから、この議論の先を見通している訪問看護ステーションの管理者さんや経営者さんたちは以前からきちんと人員の確保に向けて行動している。

前回の改定の

「リハメインの利用者さんに対して看護師も定期的に訪問する」

ということに対しても、このような規定ができる前から

「リハ中心の利用者さんは他の事業所に回して自分たちの事業所ではリハも看護も必要な利用者さんを対象に訪問する」という方針を掲げている訪問看護ステーションもある。(かつて勤務していた事業所がそうだった)

そんなステーションでは報酬改定で、「看護師も定期的に訪問する」という規定ができても何らあわてる必要はないのです。リハだけが関わっている利用者さんがおらず、定期的に看護師が関わっている利用者さんだけなので。

私が勤務している事業所は看護師さんの方が多く在籍しているから、リハに関する改定の影響はほとんどなく、時給も下がったりしていないのです。

リハメインの事業所では時給が下がったという話も聞きます

リハメインで訪問看護やっている、リハスタッフたくさん在籍、看護師少数の事業所だと報酬改定でリハの単位数が減額されると収益が大きく減る。

だからリハスタッフの時給を下げないと雇用を継続できないというところもあるでしょう。

ある意味、将来の方向性をきちんと吟味できていないからそのようになるのではないでしょうか?

改定の方向性を見通しながら事業運営をする。そうすることで生き残る事業所になる。

普通のセラピストこそ!

これは事業所の運営や経営に関する話なのかもしれないけれど、どのような事業所に就職するのか、転職する際にはどのような運営方針の事業所に行くべきなのかの判断基準にもなってくると思うのですよね。

ここ数年私のお給料は減っていません。むしろ時給ベースで言うと上がっています。(働く時間を減らしているので年収では上がっていません。)

それはきちんと方向性を見極めながら自分の働く掛け持ち勤務の事業所を選択してきたからです。

私は経営者ではなく雇われる側。

それでもきちんと方向性を見極める努力をしています。

雇われる側なりの戦略を立てて非常勤掛け持ちをしているのです。

これからどうするの?

病院で働き続けるのか?地域リハに転職するのか?

訪問領域なのか?通所系事業所なのか?

訪問でも、訪問看護ステーションなのか?訪問リハ事業所なのか?

副業すべき?それともほかに投資すべき?

そんなことで悩んでいるくらいなら、厚労省の情報をきちんと見るべきだ。

それでも不安なら、私が書いて話しているコラムや動画を掲載している、2020年版noteを見てください。

⇒2020年版note「生活期リハの視点で病院リハと地域リハをつなぐ・かえる」

こんなお話をリアルに聞いてみたい方はこちらからどうぞ

講演依頼のこと

⇒https://yamada-ot.com/kougi-irai

お知らせ

Twitter

⇒https://twitter.com/yamada_ot_labo

コラムやnoteの更新情報はFacebookページで行っています。

⇒https://www.facebook.com/yamada.reha.labo

やまだリハビリテーション研究所の公式LINEアカウント

⇒https://lin.ee/9mcnTrv

LINEのID検索なら

@yamada-ot.com

(@を含めて検索してね)

いい記事だなって感じたら、FacebookやツイッターなどのSNSでシェアしてもらえると嬉しいです。

ここから先は

フリー作業療法士として日々書いております。サポートは励みになっています。サポートなくてもお買い上げいただけますが、あると嬉しい。