地域でリハビリテーションするのが「あたりまえ」の時代に生き残るために考えるべきこと

今は地域でリハビリテーションのサービスを利用することは「あたりまえ」ではない。通所リハビリテーションとか訪問リハビリテーションの事業所は多いとは言えない。

ケアマネジャーさんとお話をしていても、地域格差が大きくて事業所を選ぶことができない地域もかなり多いようです。

そんな経験からわかることは、経験25年ある作業療法士だからと言って今の状態と同じままでは、これからの生き残りは厳しいだろうなってことだ。

だから、地域リハビリテーションの現場で10年後もトップレベルの作業療法士として働くためには、生き残るための戦略が必要なんだ。

このままでは生き残れないという根拠

2016年2月現在、病院でリハビリテーションするのはあたりまえ。だけど地域でのリハビリテーションは珍しい。

珍しいっていうよりも、地域格差が大きくリハビリテーションサービスを提供する事業所がたくさんあって、その中から自分に合った事業所を選択するっていうような状況にはない。

サービスを選べないという環境

たとえば、回復期リハビリテーション病棟を退院して在宅に戻る患者さんが介護保険を利用する場合、まずケアマネジャーさんを見つけなければならない。

リハビリ病院勤務のスタッフに知ってほしい介護保険の超基本!(ここに介護保険の基本を書いた)

地元の自治体の役所に行ったら、ケアマネジャーさんの事業所のリストみたいなものをくれるところもある。その一覧表にはものすごくたくさんの事業所が並んでいる。

だから、それを見ても患者さんの家族は迷ってしまってすぐに選ぶことができない。

だけど、リハビリテーションに関する事業所の数はそんなに多くない。

訪問看護ステーションは地域にたくさんあるが、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が在籍しているステーションの数は少ない。

通所リハビリテーション事業所(デイケア)にはセラピストが必ず在籍しているが、事業所自体の数は多くない。

事業所が多くないってことは、自分の好みとか、通いやすい場所とかを基準に選ぶことができないってことです。そこしか利用する事業所がないから、選んでいる方も多いんですよね。

選べないから中身に文句を言えない

事業所を選べないってことは、そこの利用を中断した時に次に利用するリハビリテーション関連のサービスを探すのが難しいってことです。

そう、そこしか選べない、競合する事業所が近隣にないってことは、事業所側から見れば、好都合。だけど利用者の側から見ればめっちゃ不都合。

不満があっても文句言えない。ほかに行くところがない。

だから 質の低いセラピストであっても、対応の悪い事業所であっても、それなりの利用者さんを確保できるんです。

事業所も少ないからケアマネも家族も事業所を選べない。

だから

利用者が多い=人気のある事業所

ってわけではないんだけど、

利用者さんが多いから、自分の事業所は人気があるっていう風に勘違いしている事業所やスタッフは多いんじゃあないかな?

他に選択肢がないから利用しているってことが日常なんですよね。

そう、地域で働いていて仕事があるからと言っても、それは僕の作業療法士としての資質や能力が高いからではなくて、他に選択肢がないから仕事があるってだけかもしれないのです。

回復期リハが6単位までになる!

2016年は診療報酬改定の年です。2016年2月の時点ですでに回復期リハビリテーション病棟での7単位以上の請求が難しくなるっていう情報が出ています。

私のリハビリブログでも記事にしました

【2016診療報酬改定】6単位までの時代がやってきた!

こうなってくると考えられるのは、医療系の法人が運営している回復期リハ病院が、介護保険領域に積極的に進出してくるってこと。

訪問リハビリの人員を増やす

老健を運営する

外来リハやめて通所リハビリを行う

訪問看護ステーションを開設する

回復期リハビリで6単位までしか請求できなくて、リハビリテーション専門職が余剰となるので、その人員を他に回して介護保険領域での収入を増やそうとする。

そうなってくると、その地域でのリハビリテーションサービスの選択肢は増えることになる。

少しだけだけど、地域でリハビリテーションのサービスを受けることっていうのが「あたりまえ」に近づいてくる。

こうなってくると、今利用者さんがたくさんいる事業所にとっても、ライバルとなる事業所が増えてくる。

他に行く選択肢がないから利用していた利用者さんたちが、他の事業所と比較して、リハビリテーションの事業所を選ぶことができるようになる時代がやってくる可能性がある。

2016年の診療報酬改定で、7単位以上のリハビリテーションに制限がかかりそうですが、2018年の診療報酬・介護報酬同時改定では、さらに厳しい結果が出ることが予想されます。

だから、今地域で人気のある事業所であっても、今後は生き残るためにはこのままではだめだって可能性が大きいのです。

あなたの事業所の「ウリ」「特徴」はなんだ!

地域でのリハビリテーションが普及して「あたりまえ」になってくると、当然ながら選ばれるようになります。

その事業所の特徴とかウリとかをケアマネジャーさんや利用者さんや家族さんは調べて利用することになります。

ネットで簡単に評判とか調べられるからね。

訪問リハビリテーション10年以上関わっている僕の経験から言うと、僕が訪問している利用者さんの家族は

「作業療法士 山田 剛」

で検索して、僕のことを調べています。そんな時代なんです。利用する前に、利用したいなって考えている事業所のことを検索するなんて当たり前ってことなんです。

例えば通所リハビリテーション事業所なら

・リハビリテーション専門職種の数

・リハビリメニュー

・リハマネ加算の算定状況

・生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定状況

そんなことを調べてくるって思うんですよ。

家族は調べなくても、担当のケアマネジャーさんならそんなことを調べてから紹介する可能性は非常に大きい。

訪問リハビリテーションなら

理学療法士と作業療法士両方の訪問を受けることができるかどうか?

みたいなことを調べてくるでしょうね。

今でも訪問の事業所で、新規依頼が入るときには

「大柄なので男性のセラピストに来てほしい」

「おばあちゃんが独居なので女性のセラピストに来てほしい」

なんて依頼があったりします。

そうなると、女性セラピストに空き枠がないとその依頼は他の事業所に行ってしまいます。

これからはそんな競争がもっと生まれてくるんだと思います。

だって、あなたなら

選べる施設 と 選べない施設とどっちがいい?

注文するメニューが1つしかないお店 と たくさんのメニューから選べるお店

どっちがいいかなんて聞かなくてもわかりますよね。

通所リハビリテーションとか通所介護、デイケアとかデイサービスなら

・提供できるサービス内容が充実している

・男性利用者向けのメニューが豊富

・60代くらいの若い利用者さんが多い

・リハビリしっかりとしてくれる

っていうような特徴のある施設。いわゆる「ウリ」になるものを持っている事業所さんはきっと人気が出るでしょうね。

セラピストとして生き残る戦略

事業所ではなく作業療法士個人として生き残る戦略も必要になってくる。

回復期リハビリテーション病棟・病院で7単位以上のリハに制限が出て、余剰人員で地域に出る医療法人が増える。

そうなると地域で働きたくなくても、地域で働くセラピストが増えてくる。

地域で働く理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が増えてくるってことは、今までセラピストを地域で見たことのなかった他職種も、比較対象となるセラピストがたくさん出てくるから

質の低いセラピストを見抜かれる時代

になってくる。

そう、自分の質が低かったら雇用してもらえないなんてことも考えられます。

セラピストの良し悪しを判断されるようになってくるんですよ。

だからセラピストとして生き残るための努力が必要だ!

コミュニケーションスキルを高める

リハビリテーションのスキルがいくら高くても、コミュニケーションスキルが低ければ生き残れない。

いくら技術があっても、

上から目線で、エラそうで、横柄で、利用者さんや家族の人が理解できない専門用語を連発するような

セラピストに担当してもらいたいとは思わない。

技術があれば、乗り越えられるって勘違いしているセラピストもきっといるでしょうけど、2016年現在訪問リハビリに10年以上、セラピストとして25年以上働いてきた立場からすれば、

ホントに技術や、セラピストとしての腕が優れている優秀なセラピストの多くはコミュニケーションスキルも高い

ってことです。

セラピストとしてスキルを高めることは大事なんだけど、それ以上にコミュニケーションスキルを高めることは必要。

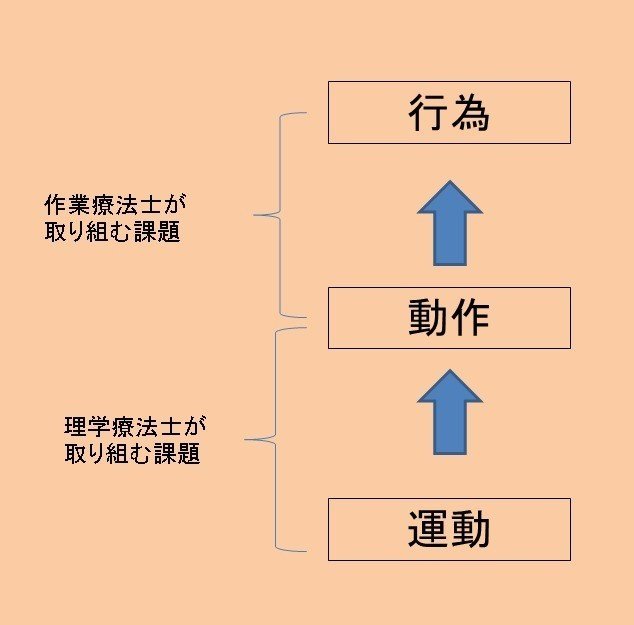

理学療法と作業療法の違いを説明できますか?

少なくとも理学療法士なら理学療法の説明を、作業療法士なら作業療法士の説明を何パターンかで説明できないといけない。

⇒【ダメ】「PTは足」「OTは手」っていつの時代の話やねん!!

1つの説明で納得してもらえるか、理解してもらえるかどうか微妙なので、幾通りかのパターンで説明できるような準備をしておかなければならない。それが地域の現場ってもんだ。

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士にあったことのない多職種なんて山のようにいる。だからそのたびに自分のことを説明しないといけない。

そのためには、説明するパターンの引き出しは多いほうがいい。

職種の説明だけではないよ、他のことについてもたくさん引き出しを持っている人が圧倒的に有利だといえる。

職業の説明だけではなくて

利用者さんの身体的な評価

実践しているプログラム

現在の目標や予想されるこれからのこと

こういったことを、専門用語を使わずにわかりやすく説明できる理学療法士や作業療法士、言語聴覚士がどれくらい地域にいるのでしょうか?

専門用語や難解なリハビリ用語を連発して、「これこそがリハビリなんだ」って感じで自己満足しているセラピストもいるんじゃあないかな。そんなセラピストは地域リハビリから退場してほしい。

その場をまとめるためのコミュニケーション

患者さん本人や、家族さんに伝えるためだけではない。

多職種連携においても、コミュニケーションスキルは必要になる。わかりやすく伝えることだけがマネージメントではない。

通所リハビリや訪問リハビリでのマネージメント加算のためには当然やならなくてはならないことはほかにもたくさんある。

だけど、そのために他事業所を含めた多職種アプローチのためには

雰囲気づくり

相互的なコミュニケーション

役割分担の明確化

ってことが最低限必要になってくる。

そのうえで、リハビリテーション支援に必要な具体的な手段を検討することに対して、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が先頭に立って行うことがセラピストに求められている。

リハビリテーションマネジメント加算を算定している事業所のセラピストは、できていますか?

リハビリテーション会議だけを形式的に行っていればいいんじゃあないんですよ。

見つけるんだコミュニケーションスキルの高い人

研修会に参加してもいい、本を読んでもいい、コミュニケーションスキルを高めるための取り組みはたくさんある。

だけど一番いいのは、

身近に人物でコミュニケーションスキルの高い人を見つけること

その人のまねをすることが近道だ。

いつも相談事をされている先輩

一緒にいると気が楽になる

分かりやすい説明で患者さんから評判

そんな人がいませんか?もしそんな人が身近にいればその人から盗んでください、コミュニケーションスキル。

それと意識してください、わかりやすく伝えること、簡潔に伝えること、しっかりと伝えること、そんなことを意識するんです。

普段から意識することでコミュニケーションスキルは高めることができます。

複数領域で働けるスキル

2014年から週1回半日勤務している事業所、2016年から4月から週2日関わる事業所があります。場所も経営者も全く異なる事業所なんだけど、僕が関わるのは

訪問看護ステーション

児童デイサービス

っていう2つの事業。どちらの事業所も二つの事業を運営しています。高齢と小児の訪問、子供のデイサービス。

異なる領域のリハビリテーションに関わらなければなりません。

特定の領域だけでしか働けないセラピストはこれから地域では生き残っていけません。

⇒2018年の同時改定に向けてリハスタッフがすべきこと

この記事でも書いたことですのでできればお読みください。

そう、多様な領域に関わることが必要になってくるんです。

すべての領域の方向性は在宅なのです。そのことを意識する必要があるのです。

生き残り戦略として必要なのは

コミュニケーションスキルをためること

多様な領域に関われるスキルを高めること

これがないと、これから10年生き残ることはできません。

こんなお話をリアルに聞いてみたい方はこちらからどうぞ

⇒⇒講演依頼のこと

お知らせ

作者自己紹介ページ

⇒https://note.mu/yamada_ot/n/n13400a3e80a3

⇒マガジン一覧

https://note.mu/yamada_ot/m/m363dd7a40a15

やまだリハビリテーション研究所noteアカウント

⇒https://note.mu/yamada_ot

コラムやnoteの更新情報はFacebookページで行っています。

⇒https://www.facebook.com/yamada.reha.labo

いい記事だなって感じたら、このページの下の方にあるFacebookやツイッターなどのSNSでシェアしてもらえると嬉しいです。

ここから先は

フリー作業療法士として日々書いております。サポートは励みになっています。サポートなくてもお買い上げいただけますが、あると嬉しい。