ファンタジー小説「W.I.A.」1-6-①

第1章 第6話 ①

オルスクで6日を過ごした一行は、7日目の朝にオルスクを後にした。

その後、結局リザードマンは現れず、町はかつての平穏を取り戻しつつあった。『なぜ?』という疑問は残っていたが、所詮は魔物が一時の気の迷いで襲いに来たのだろう、という安易な考えが浸透しつつあり、また3日目の夕方には最初の冒険者たちが、次の日の朝には20名のハイペル兵の増援が現れ、いつまでも非常態勢では生活が成り立たない人々からの圧力もあり、その勢いに抗しきれなくなったタチアナは、警戒態勢を解いたのだった。

エアリアも5日目の午後にはすっかり体調を取り戻し、6日目には出発できるところだったのだが、タチアナと遺族の希望で、この襲撃で命を落とした兵士と町民の葬祭を取り仕切ることとなったため、出発を一日延期したのだ。

エアリアと一行の英雄的な振る舞いは、オルスクの記録に正式に残されることとなり、葬祭の行われた日は、鎮魂とエアリアたちの活躍を祈念した町の祭日となった。タチアナから、それぞれに金でできた『オルスクメダル』が贈られた。このメダルを提示すれば、オルスクのどの宿に宿泊しようとも、今後一切料金が無料になるという。

タチアナを先頭に、大勢の町の人々に見送られ、一行は再び街道を北に向かう。オルスクを出ると、ノストールまでは大きな町はない。宿が数件ある程度のミンスクという集落が、ここから10日ほど進んだ峠道の頂上にあるくらいだ、とオルスクの人々が言っていた。もっとも、冒険者ギルド発行の地図によれば、冒険者用の待避小屋は数か所あるようだし、罠猟師の小屋もところどころにあるらしい。

この6日間、丁重なもてなしを受け、3食とも豪勢な食事が続いたため、逆に一行は旅の空が懐かしく感じられているようだった。アルルが御者台でハミングするくらいだから、よほど嬉しいのだろう。最初は宿の生活を喜んでいたガルダンも、4日目には豪華な食事に飽き始め、干し肉と豆だけのスープが飲みたい、などと言い出していた。

今日からは、マールもできる限り馬車を降りて歩くことになった。町の人に混ざって戦いの訓練に参加したマールは、自分の体力の無さを嫌と言うほど痛感させられたのだ。さらに、ここ数日の食事で、なんだか体がさらに重くなったような気もする。

歩きながら、マールは昨日のエアリアの話を思い出していた。エアリアはまず、マールに自分の過去を話さなかったことを詫びた。そしてあらためて、自分の身の上話をしてくれたのだ・・・。

※ ※

エアリアは今から400年ほど前、ヴァルナネスからはるか東に浮かぶ島、エーテルに生まれた。その頃のエーテルには大勢の人々も住んでいて、島の名前にもなっている女神エーテルを信奉し、農業や採集を中心とした平和な暮らしを築いていた。両親ともに神官の娘に生まれたエアリアは、当然のごとく幼い頃から神官になるべく訓練され、十代に入るとすぐにエーテルから『言葉』を授けられ、十代も終わりに差し掛かる頃には、エーテルでも稀代の癒し手として、多くの人々を救う働きを見せていた。

それは、エアリアが母から『秘儀』と呼ばれる最終的な試練を受けるため、神殿の地下深くに位置する「聖窟」において、世俗の穢れを落とす修行を一人で行っている時に起きた。

西の空から飛来した異形の集団がエーテルを襲い、あらん限りの殺戮と破壊を繰り返したのだ。特に神殿の惨状はひどいもので、建物は跡形もなく崩れ去り、町は赤々と燃え上がり、多くの犠牲者が出た。

エーテルでは平和が長く続き、争いごとを好まない性質の民族だったため、身を守る術すら知らず、抵抗らしい抵抗もできないまま、民衆は、次々と倒されていくだけだった。

エアリアが異常を感じて地上に戻った時には、異形の集団はエーテルの民衆を一人残らず殺した後で、一部の者たちはすでに西の空に飛び去っていた。まだ飛び去らずに残っていた者は、すでに息絶えたと思われるエーテルの民をおもちゃにし、その腕をむしり取ったり、振り回して投げ飛ばしたりして遊んでいる。

銀色の、人の数倍はある大きな体で、背中に蝙蝠のような羽を持ち、頭髪のない頭には複数の角が生えていた。眼窩の奥に赤い点が見えるだけの目がキョロキョロとせわしなく動き、牙の生えた大きな口からはザラザラした笑い声が発せられた。まさに、異形というにふさわしい、禍々しい生き物だった。

と、そのうちの一匹がエアリアに気が付いた。その顔に、残忍そうな笑みが浮かんだようにも見えた。エアリアは恐慌に駆られ、そこから動くこともできずに、ただひたすらエーテルへの祈りの言葉を唱えていた。

『エーテルよ、願いは、聞き入れられました・・・戦いなさい。』

どこからか、慈愛に満ちた女性の声が聞こえてきた。もしかしたら自分以外にも生き残りがいたのか、と、辺りを見回してみたが、誰もいない。

ドクン

心臓が、大きく一つなって、その動きを止めた。途端に息ができなくなり、意識が遠のく。だが、それを押し返すように、強い力が体の奥底から感じられた。やがて意識がはっきりすると、自分の身体がぐんぐんと大きくなり、近付いてきた異形の者よりも、さらに大きくなった。驚いて自分の身体を見ると、肌の色が乳白色に変わっており、ところどころに金と青の線が入った、見慣れない格好になっていた。

『これは、何・・・』

体はどんどん大きくなり、今まで自分の住んでいた島の形がはっきりと見下ろせるほどに、大きくなった。残っていた異形の者たちが警戒の叫びを上げ、次々に空へと舞い上がって来る。

エアリアは、まるで飛んでいる虫でも払うように、異形の者たちを無造作に手で払った。

ぺちり

と音を立て、異形の者が潰れた。そのまま、一匹、また一匹と打ち払っているうちに、なぜだかエアリアはそれが面白くてたまらなくなり、自分の周りに飛んでいる全ての異形の者を、次々と打ち落とし、両手で潰し、口から息を吐いてきりきり舞いさせてから叩き落とし、足で踏みつぶした。異常を感じて戻って来た者たちも含め、合わせて50匹はそうやって倒し、気が付くと、もう異形の者はいなくなっていた。

『なんだ、つまんない。』

そう思った時、今度はぐんぐんと体が縮み、見える景色がいつもの景色に戻った時、エアリアは意識を失った。

次にエアリアが目覚めると、辺りの景色は一変していた。崩れた神殿が雨と風で侵食され、至る所が風化していた。きれいに敷き詰められていたはずの敷石がボコボコの石片に変わり、隙間から雑草が伸び放題になっている。植え込みに植えられていたヒノキの若木があった場所には、堂々たる大木となったヒノキが大きな木陰を作っており、その下にも何本もの木が、日の光を求めて枝を広げていた。

着ていた服もボロボロに風化しており、エアリアが体を起こすと、服だったものは繊維と粉になって地面にこぼれた。自分の胸を見下ろしてみると、明らかに胸の大きさが記憶と違う。手を目の前に上げてみた。その手は、まるで子供の手だった。

自分の身に何が起こっているのか、最初は分からなかったが、徐々に記憶が蘇って来た。異形の者、エーテルの惨状、あの声・・・そして・・・。

あれから、どれくらいの月日が過ぎたのだろう? 自分はなぜ生きているのだろう? そして、なぜ子供に戻っているのだろう? 疑問が次から次へと押し寄せてくるが、答えを与えてくれる者はいない。エーテルに祈ってみても、答えは返ってこなかった。

辺りに夜の闇が迫るころ、エアリアの心にも闇が降りてきた。このまま生きていても、仕方がない。

元は賑やかな町だった場所をとぼとぼと歩き、目的の物を探した。時に草をかき分け、時に石をどけて。生まれたままの姿だったが、この地にはもう誰もいないから、気にすることもない。それでも、身にまとえそうな、元は旗でもあったような布を見つけると、体に巻き付けて服の代わりにした。その日は結局、目的の物は見つからず、適当な地面に転がって夜を明かした。星空だけは、あの頃と変わっていない。父とともに見上げた星座が、今も地上を見下ろしていた。

翌朝、鳥の声で目覚めたエアリアは、喉の渇きを覚えたような気がして、湧き水を探した。以前の記憶を辿って、水が湧く場所を見つけたエアリアは、水面に口を付けて、一口水を飲んだ。水面に映った自分の顔を見て、12~3歳頃の顔と一緒だと思った。幼くはなっていたが、間違いなく自分の顔だった。

そして、泉の脇に、目的の物を見つけた。陶器の破片と共に、柄の部分が無くなってしまったナイフだ。錆びてはいるが、用を足すには十分な鋭さが残っていた。誰かが食器でも洗いに来て、そのままになっていたものだろう。もしかしたら、あの襲撃の直前に洗いに来ていたのかも知れない。平和だった頃のエーテルを思い出して、エアリアは、泣いた。

やがて、涙も尽きた頃、エアリアは巻き付けていた布を体から外し、水に浸けて泥を落としたナイフを逆手に持つと、自ら命を絶つことをエーテルと先祖に、そして両親に詫びてから、自分の心臓に突き刺した。頭まで突き抜けそうな衝撃と、胸から迸った自分の赤い血に驚きながら、最期の時を迎えるはずだった。

だが、そうはならなかった。やがて痛みが急速に引き、胸の傷が塞がっていく。ナイフは自然と胸から抜け落ちて、地面に転がった。エアリアは混乱して、胸に流れたままの血を拭いてみると、傷は完全に塞がっていた。

もう一度、ナイフを心臓に突き立てた。今度はもっと深く刺さるように、勢いをつけて。だが、結果は変わらなかった。強い衝撃は受けるが、傷はたちどころに塞がり、何事もなかったような肌に戻る。それから、刺す場所を変えて、何度も試してみた。首に刺し、目に刺し、腹を切り裂いてみたが、結果は変わらない。その都度、死にそうなくらいの痛みと衝撃は感じるが、決して死ぬことはなかった。

自分は、もはや死ぬことすらできなくなってしまったんだ。

やがて、どうしようもない無力感にさいなまれ、エアリアは完全に外界を遮断して、内にこもるようになった。食事の必要も、睡眠の必要もないようだった。誰もいない島で、一人、何をするでもなく日々を過ごした。いくつもの季節が移り変わっても、成長することも退行することもなく、ただただ時間だけが過ぎていく。

そうやって日々を過ごしていたある日、足の向くまま、エーテルで一番高い山に登ったエアリアは、遠く海から昇って来る太陽を見て、心から美しい、と思った。瞳から、何十年振りかの涙が頬を伝い落ちる。それは間違いなく、エアリアの氷った心が溶けた、雪解けの涙だった。

それからのエアリアは、あの時エーテルを滅ぼした異形の者を追うことに決め、精力的に活動を開始した。はるか昔に両親から聞かされた、『西の大地』を目指してみるつもりだった。

さらに長い年月を費やし、エアリアはとうとう完全な独力で、一艘の船を作り上げた。それは、船と呼ぶにはあまりにみすぼらしい形ではあったが、帆と舵の備わった、エアリアにとっては立派な船だった。

今度は、操船技術を身に付けなければならない。エアリアは、船を作るよりさらに長い年月を費やし、毎日海へ漕ぎ出すと、風を捕らえ、星を読み、舵を操って、船を西に進ませる技術を身に着けた。その間に、傷んだ船を補修し、改良して、船はより船へと近付いていた。これなら、『西の大地』へ辿り着けそうだ、という、確かな自信も身に着いた。

ある日、いつものように海に漕ぎ出した時、ふいに「このまま出発しよう」と思い立った。船の上から、すでに彼方に離れたエーテルを見て、心の中で別れを告げた。海にはいつも、東から西に風が吹いていた。エアリアを乗せた小さな船は、大海原をぐんぐん進んだ。

そうやって十日ほど進んだ辺りで、水平線に陸の影が見えた。あれが『西の大地』だろうか? それにしては、少し小さすぎる気もする・・・。

エアリアは舵を操作して、船をその島影に向けた。しばらく進むと、ふいに水面が盛り上がり、大きな海獣が現れた。長い首の先に、小さな頭が着いていて、日の光を受け、つるつるした滑らかな体が、キラキラと輝いていた。その海獣は、首を傾げるようにしてエアリアを見ていたが、やがて首を島影の方に振り、「ついてこい」とでも言わんばかりにエアリアを先導し始めた。

後をついていって気が付いたが、島の周囲は、危険な岩礁や砂洲などが水面ぎりぎりのところで至る所にあり、あのまま進んでいたら、座礁するか船がバラバラになってしまうところだった。海獣はそれらの危険な地域を縫うように進み、時折後ろを振り返ってはエアリアの様子を確認し、また進む、ということを繰り返した。

無事に砂浜に船を寄せると、エアリアは久しぶりの地面に立ち、首を伸ばしてきた海獣の下あごを優しく撫でた。思ったよりもざらついた皮膚だ。

「案内してくれてありがとう。ここは、あなたの島なのね?」

海獣はそれには答えず、体に似合わない小さな声で、子猫のような鳴き声を出すのみだ。

「人間の声が聞こえたと思ったら、なんとなんと。娘っこが一人か?」

エアリアが振り向くと、そこには金色のオーラに全身を包まれた、長身のエルフが佇んでいた。

「無断でお邪魔して、申し訳ありません。この子がついてこい、と言っているような気がしたので・・・。」

「なに!? 確かに、懐いておるようじゃが・・・お主が撫でているのは蛟じゃぞ?知っておるのか?」

「・・・いえ、知りません・・・。」

「む・・・お主、人ではないな・・・? 何者じゃ?」

「エーテルの神官、エアリアと申します。」

「エーテルだと!? はるか昔に滅びたと聞いたが・・・。どれ・・・。」

そう言うと、エルフは手を伸ばし、人差し指をエアリアの額に付けた。

「む・・・? むぅ・・・そうか・・・うむ。」

エルフは時にうなずき、時に険しい顔をしながら、独り言を繰り返していた。何やら訳がわからないが、危険なわけではなさそうなので、エアリアはエルフのするがままに、身を任せていた。

「・・・うむ、お主の記憶を辿らせてもらった・・・驚いたな・・・。」

「何を、驚かれたのですか?」

まじまじとエアリアの顔を見つめたエルフは、話が長くなりそうだ、と言うと、指をパチンと鳴らした。途端に砂浜から、見たことのない草花で彩られた庭園に場所が変わる。エアリアは、庭園の中央に位置する東屋の椅子に、エルフと向かい合う形で座っていた。

エルフは、フェアグリンと名乗った。実際はエルフではなく、解脱したエルダーだと言う。肉体を手離して久しいが、時折肉体が恋しくなるときがあり、そんな時はエアで疑似の肉体を作り、ここでその感触を楽しむのだ、という。

「ここは私の作った、私だけの島なのだよ。近付く者とていない、はるか沖合に。メメイに・・・蛟に番までさせていたのに、よもやお主のような者が流れ着くとは、やはりこの世は計り知れんな。」

フェアグリンはそう言って笑うと、エアリアの置かれている状況を説明した。

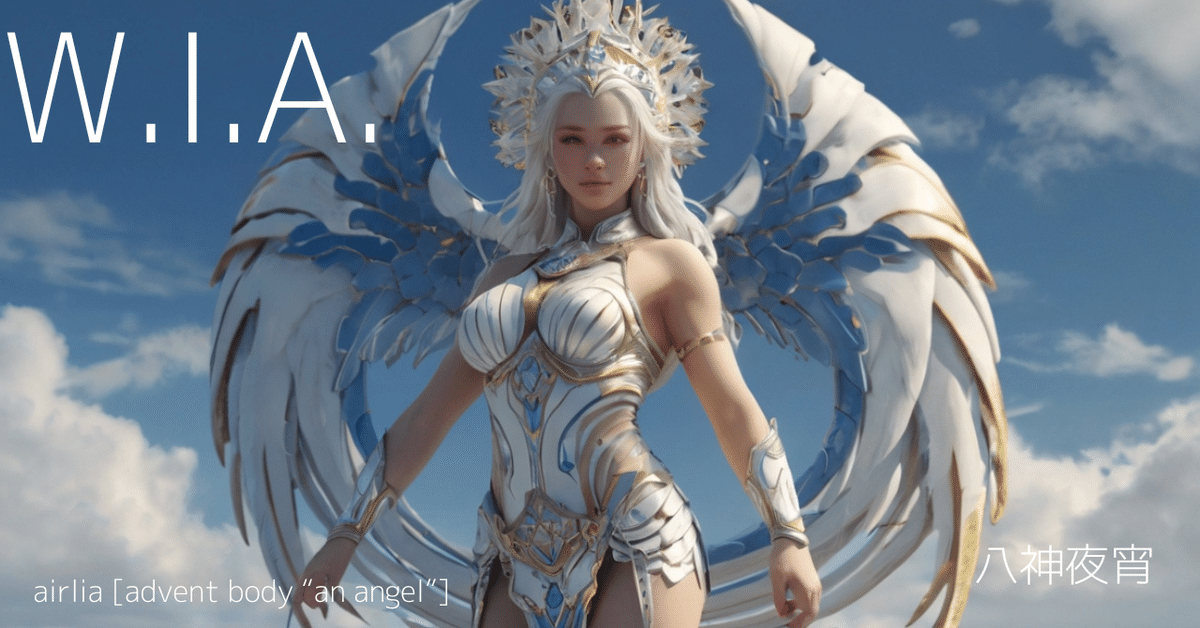

エアリアは、本来なら『秘儀』を受けていない者が行えるはずもない、『降臨』を自分の祈りの力だけで願い出、聞き届けられたのだと言う。ただし、降臨したのは信奉していたエーテルではなく、その使徒である天使だったらしい。

「秘儀を受けずに『天界の住人』を身に降ろした者は、すべからくその身に呪いを受けることになると聞く。恐らく、お主が不老不死になった原因も、それであろう。」

さらにフェアグリンは、その身に呪いを受けた身では、もはや神官としての力は使えず、西の大地へ向かったとしても、為すべきことはないだろう、と告げ、しばし考え込んだ。

「とは言え、廃墟となったエーテルに、一人永遠に閉じ込められるのも、不憫というものだな・・・。これは、定かではないが・・・。」

そう前置きして、フェアグリンは西の大地の北に、ノストールという街があり、その近辺に同じように呪いを受けたエーテルの神官がいると聞いたことがある、と告げた。その者は後にエーテルに戻り、正式の秘儀を受け、『暗黒戦争』ではその身に神を降臨させて戦ったと言う。いずれも伝聞の話であり、確かなことは何もわからない上に、何百年も前の話だから、もはや他に知る者とていないだろうが、どうしても何かを成したいと言うのなら、試してみてはどうか、と。

「無限の生と、秘儀を受けずに神に声を届けたお主なら、あるいは見つけ出すことができるかも知れん。試してみるかね?」

「はい。たとえその方を見つけることが出来なくても、その過程で他の目的を見つけ出すことができるかも知れません。一人の時間は、もう十分です。ぜひ、試してみたい、と思います。」

「うむ、良かろう。ならば、私もその手伝いをさせてもらおう。焚きつけるだけで放り出しては、な。それに、私はお主が・・・エアリアが気に入ったよ。もはや驚くことなどないほど、世を知っているつもりでおったが・・・。どれ、まずは、その姿から・・・。」

そう言うと、フェアグリンは再びパチンと指を鳴らした。エアリアの周囲に、色とりどりの砂粒が渦を巻いて現れ、エアリアの全身を覆った。砂粒はやがて金の縫いぶちが付いた濃紺のローブに変わり、エアリアの身を包んだ。足は丈の短めの、履き心地のいいブーツに包まれた。

「・・・ちと、形が古いかも知れんが、勘弁してくれ。着心地はどうかね?」

「素晴らしいです! 軽くて、温かくて・・・それに、とても動きやすい!」

「うむ。そのローブにもブーツにも、特別の魔法を掛けておいた。長い旅の中で役立つだろう。それと、これを・・・。」

今度は砂粒の渦が、手のひらを上にして開いたフェアグリンの手の上で舞い、そこに大きな緑色の宝石が付いたペンダントが現れ、フェアグリンはそれをエアリアの首に掛けてくれた。

「これは・・・さよう、『エアリアン・エメラルド』とでも名付けようか。限定的ではあるが、神の呪いの効果を打ち消す作用がある。神の呪いを完全に消し去ることはできんが、何度かであれば、神の『言葉』を使うことができるだろう・・・。ただし、その代償は『老い』と『痛み』じゃ。エアリアの旅の手助けとなることを願おう。」

「・・・ありがとうございます!・・・何よりの・・・何よりの贈り物です!」

「うむ・・・そなたの信仰の力はあっぱれだな。私が神なら、真っ先に許すだろうが・・・。それで、な、しばらくその使い方を学ぶためにも、私の故郷で暮らしてはどうかな? もちろん、機が熟したら、旅に出るといい。・・・他にも、いろいろと学ぶことはあるだろうからな。」

エアリアに、否やのあるはずがなかった。

「W.I.A.」

第1章 第6話 ①

了。

#創作大賞2024 #ファンタジー小説部門 #冒険者 #剣と魔法

#RPG #エルフ #ドワーフ #長編小説 #連載小説 #小説

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?