bed on the sea

目の前は空だった。視界いっぱいに広がって、遮るものは何もない。マカロンのようにころころと丸っこい雲が浮かんでいた。ぬるく湿った風が頬を優しく撫で、髪の毛を揺らす。潮の匂いがする。私は体を起こした。

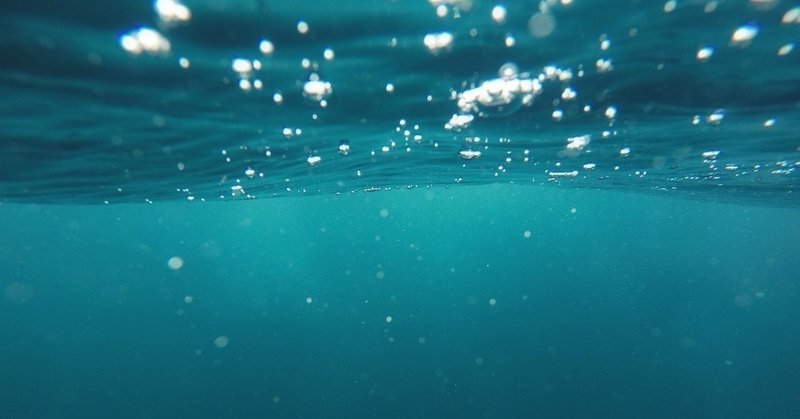

制服姿で、白いシーツが被せられた大きめのベッドの上にいた。かけ布団が隅っこでくしゃくしゃに丸められている。ベッドはゆらゆら揺れていて、シーツの向こうには波打つ大海原。果てしなく広い。空との境界線まで全部海だ。何もない。ベッドを中心に三百六十度、真っ青だった。

茫然としていると、青のなかにゆらりと白いものが立ち上がった。かけ布団だった。脳内で「奇奇怪怪! 動くかけ布団現る!」というおどろおどろしいタイトルが表示され、チープな叫び声とともに読み上げられる。自分の置かれている状況すら把握できていない私には、ひとりでに動くかけ布団に対してそれ以上の反応を示すことができなかった。

「やっと起きたね」

かけ布団は透きとおる声でそう言った。最近のかけ布団は言葉を発するらしい、それはハイテクですね最先端ですね、と思ってよく見たら女のひとがかけ布団を被っていただけだった。白い肌に白いワンピースを着ていて、ふわふわくるくるパーマのかかった髪まで白い。そのままシーツに溶けてしまいそうだ。茶色い瞳とうっすら赤みがかった唇がなければ、私のなかでこのひとは布団のままだっただろう。

おはよう、と女のひとが言った。戸惑いながら、おはようございます、とごにょごにょ返事をする。

女のひとは長いまつ毛を伏せ、眠たげに目を細めた。唇の端をかすかに持ち上げてゆるくほほえむ。綺麗なひとだなあ、ぼんやりとそんなふうに思う。

「危ないところだった」少し低めの声で言う。「起きてくれて助かったよ。もし君が起きるのがあと三分遅かったら、私は君を襲ってしまうところだった」

「……はい?」

「あまりに寝顔がかわいかったから。私が男だったら迷わず犯していただろう。しかし残念ながら私は女で、今までに女の子を襲った経験もないから、とりあえず五分待ってみた」

女のひとはゆるい微笑を崩さない。綺麗だけれど少しあれなひとなのかもしれない。

「ええと」

「冗談だ。ひかないでくれ」

「無理です。ドン引きです」

彼女は少し悲しげな顔をして「君の寝顔が殺人的にかわいいのがいけないんだ」とわけのわからない言い訳をした。とりあえず「寝込みを襲おうとすることのほうがいけないと思います」と返しておく。

「それで、ここはどこなんですか?」

「ダブルベッドの上だよ」

「それは見ればわかります」

「私には、君が見てわかる以上のことはわからないよ。つまり私たちはダブルベッドの上で、ダブルベッドは大海原の上ということだけだ」

「どうしてこんなことに」

「私と君とであんなことやそんなことをするためさ」

「なんですか、あんなことやそんなことって」

「ベッドに二人と言ったら他にないだろう? しかもダブルだよ、君。さあ、大海原の中心で愛を叫ぼう」

「からかっているのならやめて下さい。殺人的にイライラしてきました」

「わかった、やめよう」

「それで、どうしてこんなことに?」

「全て沈んでしまったんだ」

「え?」

彼女はうつむき、白いシーツの上に視線を落とした。

「海を覗いてみるといい。ベッドを傾けないように気をつけて」

そっと体の向きを変えて、静かに波打つ海をじっと見つめた。すると、揺れる海面の下にひしめく高層ビルの壁面とガラス窓、その隙間を埋めるように曲がりくねる高速道路、さらに少し離れたところには中学校の修学旅行で上った赤と白のタワーが……見えない。あるのは大量の水だけだった。

「何もないですよ?」

「うん。嘘だからね」

「突き落としてもいいですか。そうしてそのまま海の藻屑になってくれませんか」

「寝顔がかわいい女子高生に殺されるなら本望というもの……いや、冗談、冗談だから! ごめんなさい私が悪かったです殺さないで」

両手を構える私に、彼女は慌てて距離をとった。どうやらずいぶん怖い顔をしていたらしい。少し離れたところで、怯えながらこちらの様子をうかがっている。

「それで、どうしてこんなことに?」なかば呆れながら同じ質問を繰り返した。

「実を言うと私にもわからない」

「なんとなくそんな予感がしていました」

私は大きくため息をついた。べたつく潮風が髪に絡まる。

眠る前のことを思い出してみる。布団に入った記憶はある。けれど、それが昨日のものか一昨日のものかわからなかった。昨日の朝起きて着替えて学校に向かうまではなんとなく覚えているけれど、そのあとどうしたのかが一向に思い出せない。

私はおもむろに女のひとに近づくと、その白いほっぺたをうにゅうとつねった。思いのほか良く伸びる。「いふぁい、いふぁいっへは」という間の抜けた非難の声が上がった。

「なにをする」赤みを帯びた頬を押さえ、目に涙を浮かべている。

「いや、夢じゃないかと思って」

「そういう確認作業は自分の頬でやってくれ」

「自分のつねったら痛いじゃないですか。痛いのは嫌いです」

「私だって痛いのは嫌いだ。大嫌いだ」

「そうか、痛いのか……ということは夢ではない、と」

「いいのかそれで。本当にそれで確認できたと言えるのか?」

「え、もっと痛くて苦しい方法で確かめたほうがいいですか?」

「違う! やめて!」

両手を構える私に、彼女はすばやくあとずさった。ベッドの隅で膝を抱えてガタガタ震えながら、あらぬ方向に向かって「痛いの怖い、痛いの怖い」とつぶやいている。

「ところで、あなたは何か覚えてないんですか?」

「ん? 何かって?」先ほどまで震えていたのはどこへやら、けろりとした顔で振り返る。

「こうなる前に何があったか。私、思い出せないんですよ」

「それはきっと薬を嗅がされたせいじゃないかな」

「薬?」

「うん。通学途中と思しき君を、黒服の男が後ろから羽交い絞めにして怪しげな薬を嗅がせた。君は意識を失った。男は君を車に載せ、雇い主たる私のところに連れてきた。そうして君の寝顔に一目惚れした私は、船にダブルベッドを載せて海に出た。周りに陸や島が見えなくなったところでベッドごと私たちを放り出し船は去った。そして今に至る、と」

「その妄想においてあなたはどういう設定のキャラなんですか」

「普段は塔に隔離されて過ごしている、いいとこのお嬢様」

「隔離されてるいいとこのお嬢様はこんなに変態じゃないでしょう」

「甘いなワトソン君。今の世の中にはネットというものがあり、ネットは変態であふれているのだよ」

「ネット界の皆様に謝れ。っていうか単なるひきこもりじゃないですか」

「そうともいう」

しょうもないやりとりをしていたら喉が渇いてきた。よく考えたら飲み水がない。このままでは干からびてしまう。水は溺れることができるくらい大量にあるのに、その上で干物になるというのは皮肉な気がする。

ごくごく、と喉の鳴る音が聞こえて我に返る。女のひとが、ぷっくりとした淡いピンク色の唇で、ペットボトルの白い飲み口をくわえ、清涼飲料水らしき液体を飲み下していた。ボトルには青いラベルに白い文字。ぷは、と口を離すと、勢い余った半透明の雫が彼女の白い頬をつうっと滑った。腹立たしいくらいにさわやかな笑顔を見せ、手の甲で口元を拭う。

「それ、なんですか」

「ポカリだよ」

「見ればわかりますよ。私にもください。喉が渇いてしまって」

言ってから、しまったと思った。彼女は悪魔のような笑みを浮かべている。

「ならば交換条件だ。しばらくのあいだ私にされるがままになりなさいふふふふふ」

「拒否します。あなたを殴り倒してでもポカリをゲットします」

「なんでそんなに躊躇がないんだ」

「飲まないと死んでしまう。命がけなんです」

「顔が妙に嬉しそうだけど」

「きっと気のせいですよ」

わかったよ、あげるよ、と彼女はペットボトルを差し出した。ありがとうございます、と受け取って口をつける。飲む。飲む。喉を鳴らして飲む。「え、ちょっと」とか言ってる彼女を尻目に飲む。口を離して、はあっと大きく息を吐く。

「ごちそうさまでした」口元を拭う。

「なんで全部飲むんだ!」

「喉が渇いていたから」

「遠慮とか、とっておいて少しずつ飲むとか」

「考えもしませんでした」

「わ、私のポカリ……」

「ポカリがなければ海水を飲めばいいじゃない」

「なるほど、海洋深層水とか入ってるのもあるし、ミネラルもたっぷり含まれているしね……って飲めるか!」

「なんでノリツッコミなんてするんですか! 信じられない!」

「逆ギレか!」叫んでから、苦しそうに咳きこむ。「しまった……喉が、渇いた……」

「形勢逆転ですね」

「ひとの善意を踏みにじるなんて、君は寝顔のかわいい女子高生の姿をした悪魔か?」

「ほらまたそんな無駄に長い台詞を口にすると水分が奪われますよ。あとさっきから気になってるんですけど寝顔がかわいいって誉めてないですよね寝顔じゃないとかわいくないってことでしょ?」

「ちくしょう、無駄に長い台詞を……もっと喉の潤いを大切に……」

彼女は大きくため息をつき、死んだ魚のような目で海と空しかない景色の向こう側を眺めていた。私は空っぽになったペットボトルをベッドにぽこぽこ当てたりして弄んだ。

それにしても本当に、島のひとつ、魚一匹鯨一頭もないんだろうか。私はもう一度あたりを見回す。どこまでも広がる海を再確認。どこまでも高い空、ころころと丸い雲を再確認。島はない。魚も鯨もいない。空に鳥すら飛んでない。

二人のあいだをぬるくて湿った風が吹く。

ふと、どこか懐かしいような気持ちが湧き上がる。今、ベッドの上で二人を包んでいる沈黙が、ひどく馴染み深いもののように思えた。もしかして彼女とは以前会ったことがあるのかもしれない。お互いに話をして、今と同じように黙りこんだことが、今まで何度もあったのかもしれない。もしそうだとしたら私は今とても失礼なことをしているんじゃないか。早く思い出せ、このひとは誰だ。思い出せ。

頭を抱えて必死に思い出そうとする。放課後の廊下、学校からの帰り道、ファミレスのボックス席……。もう少しで出てくると思ったそのとき、女のひとの「さてと」という言葉に遮られた。

「そろそろ時間だよ」

思わず「へ?」と間抜けな声が出た。彼女はゆらりと立ち上がると、ベッドの端に移動して振り向いた。白いふわふわの髪が風に舞い上がる。

「私はもう行くよ」

「どこにですか」

彼女は答える代わりに、寂しそうに笑んだまま、長いまつ毛を伏せた。

「私をここに置いてきぼりにするんですか」

「それは違う。置いていかれるのは私のほうだ。私は沈んだ。君はまだ歩ける。だから泣くんじゃないよ」

「わけがわからないし、泣いてもいません」

まさかと思って左頬に触れてみる。濡れてない、私は泣いてなんかいない。そのままつねってみる。全然痛くなかった。でもそれは、つねらなくてもわかっていたことだった。

彼女を見ると、私が起きたときと同じように、ゆるい微笑を浮かべていた。

「じゃあね」

その言葉が引き金になったかのように、穏やかだった海が突然うねり、獰猛な波となってベッドに噛みついた。ベッドが大きく傾く。反射的に手を伸ばすけれど彼女には届かない。彼女がベッドから飛び降りたように見え、次の瞬間には全てが波に飲みこまれた。

*

鳥のさえずりが聞こえる。まぶしいな、と思って目を薄く開く。ダブルじゃないベッドの上に、カーテンの隙間から朝日が射しこんでいた。私は体を起こす。

薄暗い部屋のなか、机の上にポカリが置いてある。昨日帰る途中に買って、半分飲んで置きっぱなしにしていたものだ。手にとってふたを開ける。口をつけて、ぬるい半透明の液体を流しこむ。飲む。喉を鳴らして飲む。

カーテンを全開にする。部屋に光が飛びこんでくる。電線が窓の前を横切っている。向かいの家の青い屋根と、その向こうのえんじ色の屋根、さらにその向こうにたくさんの屋根が並んでいる。マンション、団地、高いビルが遠くに見え、その上にはまだ少し焼けている空が広がり、平べったい雲が浮かんでいる。

私は、逆光の景色の向こうに、海へ落ちていく彼女の姿を見た。

目の周りがひりひりする。左頬に触れると少しだけ濡れていた。そのままつねってみる。痛い。

涙のあとを指で拭って舐めてみる。かすかに海の味がしたような気がした。

***

初出:2010.05.02

* あとがきはこちら(投げ銭制有料マガジンです)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?