なぜ組織を変えるのか?

おはようございます 渡辺です。暑い日が続いていますね。週末は、すっかりダラダラと過ごしてしまいました。そん中で、Mマネージャーから紹介頂きました「だから僕たちは、組織を変えていける」- 斎藤徹 を読みました。

今まで学んできた、組織に関する理論や論考が多く引用されているのですが、それが横にこうつながるのか!というのが分かるすごく良い本でした。今週は、この本の前半部分。「なぜ組織を変えるのか?」というところを紹介していきます。

すべてのものにはクラックがあり、そこから光が差し込む

There is crack in everything and that's how the light gets in.

(すべてのものにはクラック(ヒビ)があり、そこから光が差し込む)

「Anthem」- レナード・コーエン

冒頭、台湾のデジタル大臣オードリー・タンも大好きな言葉の引用から始まります。

コロナショックというクラック、日々感じる違和感。そこから差し込む光はなんでしょうか?

リモートワークの導入、長時間労働の削減、ダイバーシティ&インクルージョン、育介法 改正などかと思います。

従来常識だったり、ある種の当たり前とされていたものが、時代の変化に伴い、今までは暗黙の了解とされていたものがNGになるなど、常識が変わって来たとも言えます。そうなると、組織の在り方というものも今まで通りではなく、今の時代にふさわしい組織の在り方を考え、作っていくことが重要となります。明日からは、現代組織の仕組みが生まれるまでの時代の変化について触れていこうと思います。

それでは、7月もあっという間に最終週ですね。今週もよろしくお願いいたします!

世界の姿は、一定ではない。

おはようございます 渡辺です。本日、雨降りの予報なので出社のみなさま足もとにおきをつけくださいませ。

今週は、「だから僕たちは、組織を変えていける」から「なぜ組織を変えるのか?」という事について考えています。本日は、「世界の姿は、一定ではない。」ということで、人類が経験した、3つの社会革命についてです。

農業革命

先ず、最初の革命は「農業革命」です。今までは、基本的にはフローの生活がストックの生活に変わります。使える動物は繁殖させ、農作物も育てる。これにより、富が蓄積されるようになり、貧富が生まれるのですが、「農耕社会」が発展していきます。

産業革命

続きましては、18世紀の「産業革命」になります。技術革新により、大量生産、大量販売が可能になり、「工業化社会」へシフトしていきますが、その中も3つの時代で構成されます。まずは「鉄道時代」です。この時代は、蒸気機関の発明から生まれ、木材をエネルギーヒトとモノの移動にイノベーションが生まれました。続いて、「鉄鋼時代」です。鉄鋼の需要が急増し、エネルギー源も木材から石炭にシフトし、材料とエネルギーにイノベーションが生まれました。3つ目は、「自動車時代」です。新しいエネルギー源として石油に脚光が集まり、石油を動力源として走る自動車が生まれます。これにより、組織的モノづくりのイノベーションが生まれました。

情報革命

最後が「情報革命」です。パソコンやインターネット普及や多くの情報が溢れるようになりました。研究によっては、現代人が1日に受け取る情報量は江戸時代の1年分ともいわれ、今や情報を取ることよりも、捨てる事の方が重要になってきています。これこそが、「知識社会」です。このように、時代も移り変わっていく中では、旧態依然とした組織体系では適用できなくなっていく為、今の時代にふさわしい組織の在り方に変化していく必要があるのですね。

それでは、本日もよろしくお願いいたします!

テクノロジーがもたらした、3つのパラダイムシフト

おはようございます 渡辺です。今朝は風が吹いていて、湿度をあまり感じませんでした。こんな感じだと気持ちが良いのですが。今週は、「だから僕たちは、組織を変えていける」から「なぜ組織を変えるのか?」という事について考えています。

本日は、「テクノロジーがもたらした、3つのパラダイムシフト」ということで、インターネットがもたらした世の中への影響や変化について考えていきましょう。

場所と情報

1つ目は、場所と情報のパラダイムシフト です。かつては、場所(リアルな場所)と情報(独占的な情報)が重要でした。大企業でも、東京にいて、幹部情報に触れる方が有利だったりしました。しかしながら、インターネットの普及により、社内で得られる情報よりも広く世の中から得られる情報が多くなり、必ずしも東京にいなくても、エリアで成果を出すことが影響力を増すということが起こってます。場所に制約がかからずに、どこにいても努力次第で何とかなるということですね。むしろ必要なのは、環境なのかもしれません。

資本とつながり

2つ目は、資本とつながりのパラダイムシフト です。リーマンショックがよく引き合いに出されますが、無理な成長は破綻を招くため、ビジネスの意味だったり、目指す世界が大切になってきています。その背景には、「人的資本経営」というキーワードを何度となく出していますが、ビジネスにおける競争力の源泉が「カネ」から「ヒト」にシフトしてきているというのもあります。

多様性と包括

3つ目は、多様性と包括のパラダイムシフト です。英語で云うと、ダイバーシティ&インクルージョンですね。「ヒト」がビジネスの競争力の源泉っだからこそ、それぞれの「個」が「何を大切にして生きるのか?」という事に対し、組織としても正面から向き合うことが求められてきているということになります。

知識社会に必要となる3つの組織特性

おはようございます 渡辺です。今朝は朝から気温が高く、散歩中にもう汗が噴き出してきました。今週は、「だから僕たちは、組織を変えていける」から「なぜ組織を変えるのか?」という事について考えています。

昨日は、インターネットがもたらした世の中への影響や変化について考えました。今日は、それらによる組織への影響についてです。

デジタルシフト

先ず1つ目、「デジタルシフト」です。これにより、”顧客の幸せを追求し、常に新しい価値を生み出す「学習する組織」”が求められるようになりました。トップダウンで何かを導入していくというよりも、現場で起きている問題を「学習の機会」と捉え改善を行っていくというものです。弊社でも今年は、「顧客の声を聴く」がテーマに上がっていますが、顧客の声を次に活かす活動をどんどん進めていくことが生存戦略の一つになります。

ソーシャルシフト

続いて、「ソーシャルシフト」です。”社会の幸せを探求し、持続可能な繁栄を分かち合う「共感する組織」”が求められます。ここでは、組織は何のために存在しているのか?というのが重要です。新卒採用の際でも、「暮らしに新しい文化をつくる」というミッションへの共感度は非常に高いです。企業活動においても、Whyの部分が非常に重要になってきています。

ライフシフト

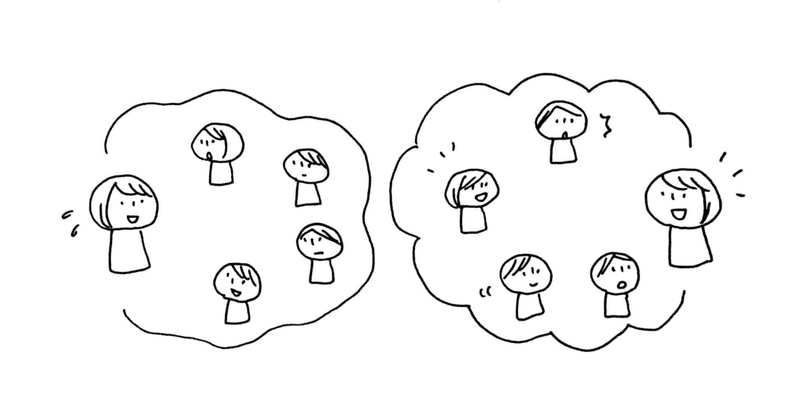

最後に、「ライフシフト」です。”社員の幸せを探求し、多様な人が自走して協働する「自走する組織」”が求められています。ここでのポイントは、「自由放任な組織」と「自走する組織」は異なるというものです。そこでの鍵は、「自律と対話」になります。自己管理を行ったうえで、各種サービスを使いこなすことで、フレキシブルに働くことを実現し、結果としてひとりひとりの生産性を向上していくということが大切になりますね。

3つの組織特性と「成功循環モデル」の関係性

おはようございます 渡辺です。今朝は朝からいい天気ですね。今週は、「だから僕たちは、組織を変えていける」から「なぜ組織を変えるのか?」という事について考えてきました。

昨日は、知識社会に必要となる3つの組織特性についてでしたが、最終日の今日は、3つの組織特性とダニエル・キムが提唱した「成功循環モデル」の関係性についてふれておしまいにします。

先ず、「成功循環モデル」とは、関係の質があがると思考の質があがり、思考の質があがると行動の質があがり、行動の質があがると結果の質があがる。その結果として、さらに関係の質があがるという循環モデルです。

「学習する組織」では、現場で対話が活発に行われ、あらゆる問題を学習の機会として捉え、話し合いが行われ、信頼関係が築かれます。結果として関係の質が高まります。

「共感する組織」では、組織の存在意義が共有されている為に、考えが前向きになり、いいアイデアが生まれるなど、思考の質が高まります。

「自走する組織」では、ひとりひとりが自律した行動をとり、あらゆる問題を自己成長と価値創造の機会と捉え、仲間同士が助け合うという、行動の質が高まります。

以上、5日間に渉り「だから僕たちは、組織を変えていける」の1章と2章のポイントだけお伝えしました。3章以降は、「関係」「思考」「行動」についてより深堀してかかれていますので、ぜひ手に取ってみてください!

それでは、7月の営業日も今日で最終日ですね。本日もよろしくお願いいたします!

(2022.07.25-07.29)

サポート頂きました分は、他の方へのサポートに使わせて頂きたいと思います。サポートの輪が拡がっていくとよいですね。