江﨑文武がWOWと繰り広げた、『儚さ』を纏う一夜限りのインスタレーションの舞台裏(後編)。

構成・インタビュー・文 / 山本憲資(Sumally Founder & CEO)

去る2022年10月15日(土)~30日(日)、WOWは設立25周年を記念し、展覧会『Unlearning the Visuals』を天王洲で開催、新作のインスタレーションを披露。あわせて会期中の10月20日(木)に音楽家の江﨑文武をフィーチャーし、招待客限定で1日限りの「sonus-oleum ; ソノソリアム」と銘打ったライブインスタレーションを開催した。本記事では、プロジェクトの立ち上がりから完成までの話を江﨑文武とWOWディレクターの高岸寛の二人に語ってもらった。前編はコチラ。

楽譜に沿ったパフォーマンスと、即興演奏の組み合わせについて。

高岸:元々演奏をしていない時間はインターバルを設ける予定だったのですが、当日の来場者数が予定以上に増えてしまい、結局地下1Fにお客さんが随時入っている状態になって、文武さんはほぼずっと弾き続けていました。

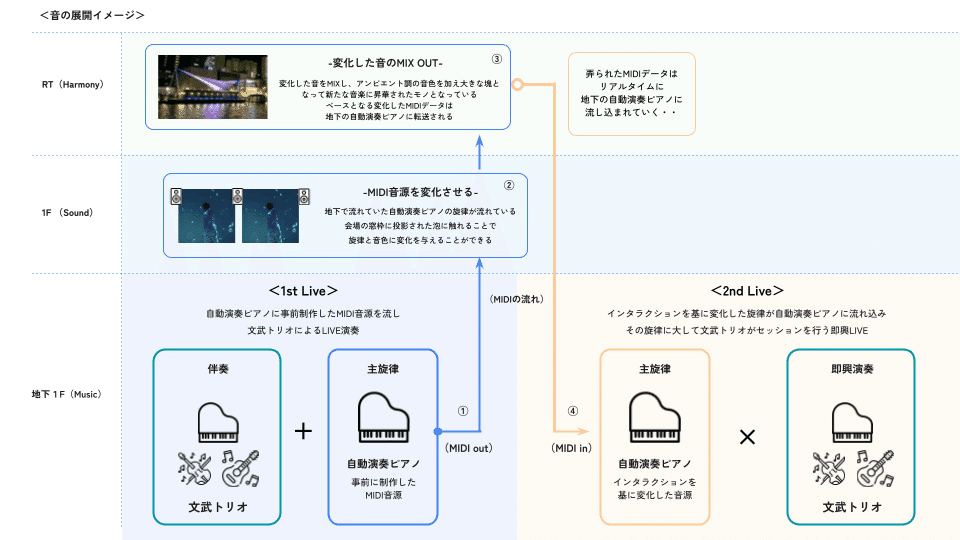

江﨑:ゲストには一巡目に、今回制作した曲のメロディを自動演奏のピアノが楽譜通りに弾くのにあわせて、僕は伴奏、弦楽器の2人が合奏するというスタイルをまず聴いてもらっていて、その音が1Fに昇り泡のインタラクションで音が変わってルーフトップに行った後に、再び地下1Fの自動演奏のピアノに戻ってくる。その音源にあわせて3人が即興で弾くんですが、一巡目には9回同じ演奏をして、二巡目にそれぞれに呼応した9回の即興という9セット演奏したんですよね。

江﨑:ゲストのインタラクションによって実際どういう変化があるかは本番当日まで全然予想がつかなかったんですけど、一旦ルーフトップから返ってきた音は元とは全然違うものになっていました。1Fでゲストが想像以上に泡に触れてくれていて。とはいえ人が触ってない瞬間というのもあり、中途半端に(笑)原曲が残っているところもあり。そこからなんとなく曲の再生位置を把握して、最低限の枠組みを保ったまま演奏することができましたね。

二巡目の即興であかんかったなぁというのはなかったんですが、一番最後の回がやっぱりいちばん良かったですね。なんかちょっとね、掴めてきたんですよ、メロディの変化の癖が。ジャムセッションとかって往々にしてそうなんですよね、その人の個性を掴むのに時間がかかって。今回は機械が相手でしたが(笑)、ビジュアル的にもこういう演奏をしたらおもしろいというのが分かってきて。

ビジュアライズされる演奏

高岸:MIDIの強弱もビジュアライズする際のパラメーターのひとつになっていて、弾き方の強弱でイメージが変化するところがおもしろかったです。ふわって弾くと細い線が、力強く弾くと線が太くなって、ぶわーって端から弾いたら横長のスクリーンに柱が連続的に立ち上がる感じとか。一番最初にデモを見せてもらったときから、奏者の弾き方によって同じ曲でも違うビジュアルになるのはおもしろいなと感じていました。今回9回繰り返した一巡目の演奏は奏者が同じだったので、アナログの演奏とはいえ、やはり似たような映像になってましたね(笑)。

江﨑:このシステムで何か同じ曲を、たとえば小林武史さんと反田恭平くんにそれぞれ弾いてもらったりしたら、仮に音で演奏の違いが分からなくても、やっぱりこの人たちの演奏って全然違うんだ、というのが視覚的に分かりますね。

高岸:今回の映像は9割方は鍵盤に連動したものでしたが、それに加えて人力でもエフェクトを増幅できるようにしていて。弦の二人には演奏時にセンサー付きの指輪を付けてもらって、ビブラートの加速度を計測してそこにシンクロして気泡が振動したり明滅しながら昇っていくようになっていました。

江﨑:地下1階はMIDIデータを元にどうビジュアルを変化させるか、音の強さや長さで映像が変わる面白さをWOWチームと追求できてよかったです。

本当は1Fでお客さんが泡を触って、その触ったデータがルーフトップから地下に舞い戻ってきた後、人間は誰もいない状態で自動演奏のピアノだけが演奏することによるビジュアルが生成されている状況を作りたかった気持ちはありました。

高岸:自動演奏だけになるとサウンドインスタレーション感が強まって良さそうでしたよね。僕もそういう時間も作りたかった思いもあったんですが、結果、今回はずっと演奏し続けていましたね。

今回の曲作りのギミックについて。

江﨑:気泡というコンセプトが決まってから曲を作り始めたんですが、今回の『即興演奏』をうまくやり切るのに、解体、再構築しやすい曲にするというのがコンセプトのベースにありました。ずっとベーシックな調性は変わらないようになっていて、順序を入れ替えたり、どこかをバラバラにして繋ぎ変えても曲として成立しやすいように、ある種レゴブロック的な構造の曲になっています。そうなっていることで、二巡目の自動演奏ピアノの『即興』パートがある種のルール下で再構築されたものになり、順番が変わっていても我々奏者が構造を掴みやすく、即興で演奏しやすくなる。

なぜ即興での演奏にもこだわったかというと、ゲストに加えて、自分たちも予定調和ではないその場の感覚でビジュアルとインタラクションする立場にいることが面白いのでは、と思ったんですよね。奏者が演奏を工夫することでビジュアルをより変化させる、みたいなこともできたらおもしろいなと思っていました。

あと実は鍵盤の動きを旋律の通りに並べると「WOW」という文字が浮かんでくるという小ネタがあって。MIDIデータを書き出した図がこちらで、ピアノの旋律がWOWという文字になるように作曲しています。アルファベットを元に曲を作る試みはシューマンやバッハもやっていて。制作の制限になることは意外になくて、遊び的な要素が強いですが、割と古典的な手法ではあるんですよね。

テクノロジーを感じさせすぎないように。

高岸:初見で聴いた、いや、見たときには、WOWチームもざわつきました。「インタラクションにおいて、人は理解してしまうと逆に距離を感じてしまうので、テクノロジーを感じさせすぎないように気を遣っている」と高橋も言っていましたが、WOWのスタンスとして技術が全面に出過ぎないようにしているところがあります。

今回1Fのビジュアルが投影されたスクリーンは、半透明になっていて運河の水場が見渡せるようになっていたんですが、窓は埋めたかたちで投影しましょうという意見もありました。確かにインタラクションのことだけを考えるとその方がリッチにみえる部分はあるんですが、そこはこの景色を生かさないのはもったいないので、気泡が後ろの海とリンクしたような場の環境が映える演出を優先しました。

高岸:ここの1Fは、フロアから水場が透過して見えるのは良いのですが、窓ガラスにタッチしてからパンッと気泡が破裂する際の挙動のセンシングが難しくて、気持ち良いUXに落とし込むのが大変でした。音と反応する瞬間の気持ち良さをギリギリまで試行錯誤しました。

江﨑:僕は当初はもっと直接的に音楽に作用するインタラクションにしたいと考えていました。メインの展示会場にもありましたが、ツマミを回すとリバーブが深くなるみたいなイメージで。自分はそんな現実的なアイデアをイメージしていたのですが、まさにテックにより過ぎなところがあって、そうすると鑑賞者が距離を感じてしまうというところに結びついてくるんだなぁと腑に落ちました。高岸さんから提案いただいた泡のプランは儚さにも通じるロマンがあっていいな、と。

高岸:よくあるライブの音に反応した照明演出です、みたいな単純ものにはしたくないという思いはありました。

データ入出力装置としてのMIDIの可能性、そして今後の展望。

江﨑:照明に関しては、MIDIの情報を使ったコントロールにまだまだ可能性を感じるんですよね。ライブで照明さんが曲の展開を覚えてくれて、曲に合わせた演出をしてくれたりというのはありがたいんですが、楽器のデータを拾えれば自動化できるのではと思うときがあります。こっちが予想外のプレイをした時って、当たり前ですが人間の照明さんだとなかなかついてこられないんですよ。

マイクでピークを拾って、連動して光量を調整するといった仕組みは現状でもあるんですが、今回も使用させてもらったピアノだと相当に細かい精度でタッチをデータ化できるので、そこは今後も活用していきたいですね。照明によって演奏のモチベーションが高められる時ってやっぱりあって。音楽を引っ張っていけるような可能性があると思う。

MIDIは1981年に規格が策定されてから約40年仕様が変わってなくて、音の強弱に関しては128段階の精度で記録できます。とはいえ強弱の表現の細かい精度を自動演奏ピアノだと再現しきれない、というのはあって、クラシック音楽の奏者の人からするとまだまだ足りないよと言われたりしていますが、人間の耳だと生音との差を認識するのは相当難しいレベルにまではすでに到達していて、ポップスのアーティストからするとすでに十分足りてますという感じにはなっています。

ピアノの構造は、グランドピアノはハンマーを横方向、アップライトは縦方向に動かす機構の違いがあり、自動演奏の機構をつけるときに縦方向に動かす方が難しく、同じ自動演奏のピアノでもアップライトよりグランドピアノのほうが表現に厚みをもたせやすいみたいです。

アップライトだと自動演奏のピアノはヤマハしか作っていなくて、今回はスペースの都合もあり、このピアノを2台使用しています。グランドピアノだとヤマハとスタインウェイが凌ぎを削ってますね。

江﨑:数年前からMIDI2.0というのが出てきて、6.5万段階くらいで強弱が記憶できるようになったので、出力データが細かく取れるようになっていくのとあわせて、自動演奏の技術が今後どう進化していくのか、ますます楽しみです。

僕は、誰でも音で表現できる社会になってほしいという思いを昔から持っていて、その意識も今回のインスタレーションとリンクしていました。絵を描いたことはあるのに、音楽を作ったことはない、という人がほとんどですよね。

音楽を作るのには、「上手い」「下手」以前にまず技術的障壁があって、結果、多くの人がなかなか作るに至ってない状況というのは理解できます。ただ加速度的な技術の進化もあって、ここ最近は録音も編集もスマホでできる時代になりました。テクノロジーって音表現の支えになれる要素があるんですよ。

そのテクノロジーを活用して、音楽に関わってない人たちが音表現の体験をするのを何かしらサポートできないかな、支えられないかなというのが自分の中のベーシックな感覚としてずっとあって。

WOWのようなテクノロジーをコントロールできるチームと一緒に制作することで、うまくそのハードルを下げて、観客のみなさんにも音楽表現に何かしら寄与する作品にしたいなと思いが今回もあり、そこにトライできたのがよかったです。

高岸:自分たちにとっても良い良い経験になりました。今後も、いろいろご一緒させていただけるのを楽しみにしています。

江﨑:ありがとうございました。今度は自分のコンサートの演出でも、テクノロジーを活用した取り組みを一緒にやってみたいです。

江﨑文武

音楽家。1992年、福岡市生まれ。4歳からピアノを、7歳から作曲を学ぶ。東京藝術大学音楽学部卒業。東京大学大学院修士課程修了。WONK, millennium paradeでキーボードを務めるほか、King Gnu, Vaundyなど数多くのアーティスト作品にレコーディング、プロデュースで参加。2021年、ソロでの音楽活動をスタート。

https://ayatake.co/

高岸寛

WOWディレクター。

TVCM、デジタルメディア、ライブイベントなどを中心に、幅広い領域での柔軟なデザインを得意とする。3DCGを用いた表現を軸にしつつ、近年は映像メディア以外にも、AR表現やインスタレーションなど、ビジュアルデザインに関するさまざまな領域に活動の範囲を広げている。

https://www.w0w.co.jp/talent/takagishi_hiroshi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?