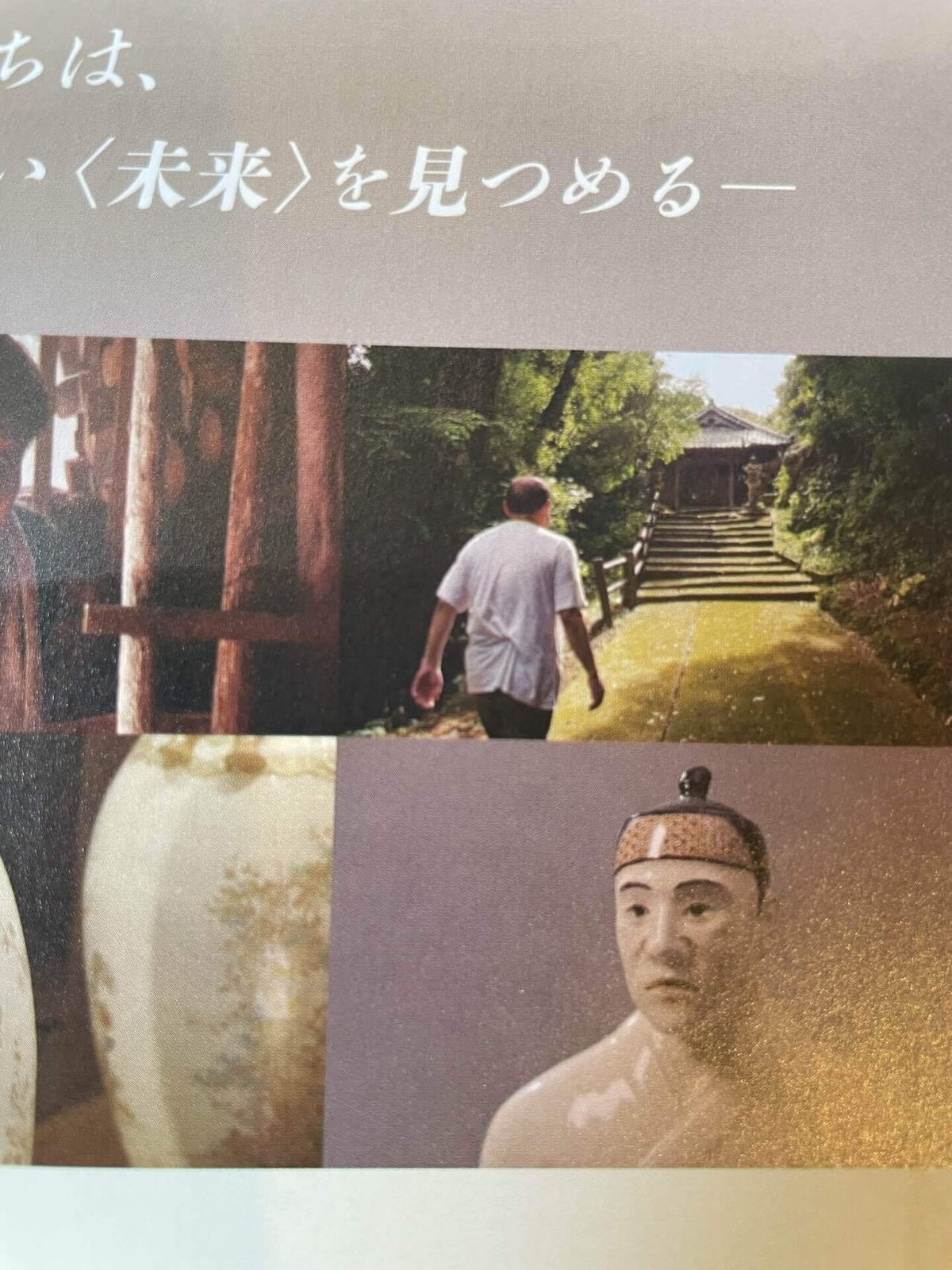

映画「ちゃわんやのはなしー四百年の旅人ー」

この映画は薩摩焼の歴史とともに400年を生きてきた沈壽官家の話である。

豊臣秀吉が明を征服するために30万の大軍で朝鮮出兵したという、文禄・慶長の役(1591年〜1598年)は、当時の東アジアにおける大戦争であり、最大の激戦地となった全羅北道・南原では多くの死者が出たという。

織田信長以来の御茶湯御政道で茶入ひとつが一国一城に匹敵する時代に、高麗物といわれた朝鮮の焼物を作るほどの技術を持たなかった主に西日本の大名たちは、競うように当時の最先端技術を持つ朝鮮人陶工たちを軒並み連れて帰ったという。

こうして山口の萩焼、福岡の上野焼、佐賀の有田焼などが興ったいう。

薩摩焼も文禄・慶長の役に出陣した島津義弘軍により連行された70数名の朝鮮人陶工によってはじまり、渡来した人々は竪野系、龍門司系、苗代川に分かれ窯場を作ったという。

なかでも苗代川系は薩摩藩の手厚い保護を受け、朝鮮陶工村として朝鮮の風俗が色濃く残ったという。

こうした苗代川系のなかに沈壽官家の初代沈当吉もいたのである。

苗代川系には朝鮮の風俗が色濃く残っていたこともあり、当代の15代沈壽官氏も青年期にいわれなき偏見と差別にあい、日本人とは何か、と悩み、小説『故郷忘じがたく候』で縁のあった司馬遼太郎氏に相談したところ、「自らを一個の『人類』に仕立て上げる」という言葉をもらい吹っ切れたという。

さらに15代沈壽官氏は若き日に韓国でキムチ甕の窯元で厳しい修行を行い、父親である14代沈壽官氏との確執などを経ながらも、薩摩焼発祥400年の年に「火計手(ひばかりで)」といって、土も人も朝鮮で火のみ薩摩といわれていたなかで、韓国の火を鹿児島に運び、その火で薩摩焼を焼こうというプロジェクトを行ったという。

私も拝観したことのある、明治維新150周年を記念した『華麗なる薩摩焼ー万国博覧会の時代のきらめきー』でのエルミタージュ美術館からのニコライ2世の飾壺の里帰り、および15代沈壽官氏による復元制作にいたる経緯もこの映画で描かれている。

思えば、2019年9月、私は15代沈壽官氏にお会いしてお話を伺ったことがあるのです。

その時、15代沈壽官氏は、背負っている歴史の重さを感じさせる眼差しをしながら、それまで無常感で生きてきた日本人が明治維新によって、前向きに生きていくという高揚感のなかで新しいアートムーブメントが起こり、そのなかで世界が求めた「SATSUMA」が出来上がったとおっしゃったのです。

映画のなかで薩摩焼研究者の深港恭子氏も、19世紀に日本が作った「SATSUMA」は欧州、北米、南米、中近東など世界のあらゆるところにあり、それだけ世界に求められ愛されたと言っていましたが、あらためて「SATSUMA」に京薩摩の窯元の末裔として誇らしさを感じるとともに、その魅力にふれた思いがしました。

○©錦光山和雄 All Rights Reserved

#映画 #ちゃわんやのはなし #四百年の旅人 #沈壽官

#焼物 #薩摩焼 #SATSUMA #深港恭子 #萩焼 #上野焼

#松倉大夏 #小林薫 #李鳳宇 #ニコライ2世 #島津義弘

#火計手 #苗代川 #文禄・慶長の役 #全羅北道 #南道

#鹿児島 #Art #アート好き

過分なサポートをいただきまして心より御礼もうしあげます。