米津玄師の「PaleBlue」は令和の歌謡曲だった

5月31日0:00に先行配信された米津玄師の新曲「PaleBlue」。すでにTBSドラマ「リコカツ 」の中でフルバージョンがオンエアされており、曲の全貌は知っていた。

しかし、ドラマの台詞や映像のない「音声」だけをしっかりと両耳で受け止めた時、脳内スクリーンにはフルオーケストラを背景にスッと落ちるピンスポの光が像を結んだ。

そのステージは年末のNHKホールか帝国劇場か?キラ星のごとき歌手たちが、大袈裟なほどのサウンドや演出でパフォーマンスを披露する昭和の晴れ舞台だ。

壮大なオーケストレーションとドラマチックな歌声

米津の短い息使いから始まる「PaleBlue」は、冒頭から繰り返される「ずっと」をノーブルなストリングスが追いかけていく。降り始めた雨のようなピアノの底で響くバスドラの鼓動。

美麗なファルセットに続くAメロを聞いて驚いた。米津の声はこんなにも幽遠だったか?以前よりも柔らかくしっとりと掠れている。指が愛しい人の肌を滑る時に発する温かな摩擦音のようだ。

Bメロのピチカートが、別れの寂しさをよそにキラキラと輝く雨粒のように弾け、昂っていく気持ちがサビ直前のフワッと抜ける息に溶ける。

そこからのサビは交響曲かと思うほどの壮大さで盛り上がっていく。2度目の「ずっと」を迎える地鳴りのようなティンパニー、「恋をして、、、いた、、、、」に寄り添うスライドギターのように宇宙的な音色。

ベース音が存在感を増し、少しずつ厚みを増していく2番。その声は湿度を含みながらゆっくりと濡れてゆく。Bメロにわずかに重なるコーラスから、土砂降りの中で上り詰めて行く感情に堪えるような3度目の「ずっと」。

そして、8分の6拍子に転拍子。

ティンパニーが雷鳴のように響く中、振り絞るような歌声には、水溜りに反射するようなリバーブの効いたコーラスが重なる。切ない声が「淡く青いメロディ」に達した時、優しいストリングスに包み込まれる。まるで分厚い雨雲の隙間から一筋の光が差し込んできたかのように。

敬語で始まった歌詞が「行かないで!ここにいて!」と叫びに変わり、「ずっと、ずっと、ずっとずっとずっと、恋をして、、、いる、、、」と歌い終わったアウトロの先に、淡い虹がかかっている。

これはもう4分56秒のドラマではないか。フルオーケストラを従え、スポットライトを浴びた米津のシルエットが浮かび上がるようだ。

「歌は3分間のドラマ」と言った昭和歌謡の物語

そもそも、歌謡曲は80年代にシンガーソングライターの台頭により新しくジャンル分けされた”ニューミュージック”なるものと、昔ながらの演歌やポップス歌謡に分化した。90年代になるとニューミュージックは、新設FM局「J-WAVE」によって名付けられた「J-POP」に置き換えられ現在に至る。

J-POPはアイドル系、ボカロ系、ロック系、フォーク系、ヒップホップ系など様々な分子が入り乱れて日本の音楽シーンの主流となった。

ユーミンやサザン等の大御所がすでに殿堂入りしているとすれば、今現在のJ-POP界においてトップをひた走っているのは米津玄師だろう。売り上げ数字だけではなく、その情報到達力も群を抜いている。

下記データは各コンテンツ(人物や商品)が1年間に到達できる人数のランキングである。つまり米津玄師は名だたるアーティストや大ヒット漫画・ゲームを押さえトップに君臨し、その情報力は年間921万人にも到達するという意味だ。

↑博報堂「コンテンツファン消費行動調査2020より)

そんな米津玄師が歌謡曲というポップソングへ駒を進めたのは2018年のことだった。「いわゆる歌謡曲を作ろうと思ったんです」(ロッキンオンジャパンより)そうして出来上がったのが、あの「Lemon」である。

ロッキンオンジャパン編集長の山崎洋一郎は「今という時代は、実は歌謡曲の黄金時代なのである。」と記している。その時代の流れをいち早く捉え、誰よりも早く確信的にJ-POP界に歌謡曲を放ったのが米津玄師なのだ。

米津歌謡がドラマ「リコカツ」に与えた影響

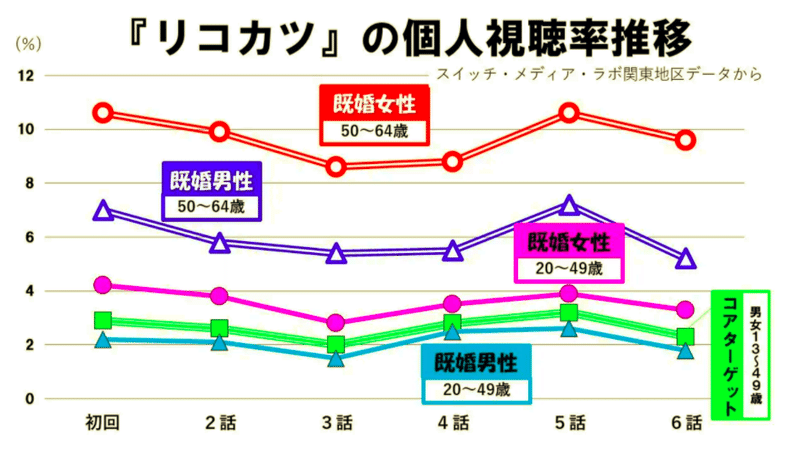

リコカツ は今のところ平均世帯視聴率9.0%で1回も2桁に到達していない。だが、同時間帯のドラマの中では5位と健闘している。それを支えているのが50代、60代の既婚女性だ。(スイッチメディアラボ個人視聴率関東データより)

↑FRYDAYデジタルより

若年層は相対的にリアルタイムでテレビを見ない。さらに「リコカツ」の主人公は30代、その親世代は50〜60代と思われる。その世代の離婚問題をラブコメ仕立てで見せるドラマの主題歌として「歌謡曲」は、その視聴者層に無理なくフィットする。

この世代は西城秀樹や沢田研二など、1曲聞くとまるで1本の映画、10話分のドラマを見たような気になる歌手を聞いて育っているのだ。「PaleBlue」は劇中では物語を感動の領域にまでグイッと持ち上げる装置として機能しているが、曲だけを聴くと、誰もが味わったことがある甘くて苦い恋の記憶が引っ張り出される。

米津玄師が常に目指している普遍性が、歌詞だけでなくメロディや歌謡曲的な大袈裟(良い意味で)なアレンジにも宿っている。米津流のポップソングがこの先はどこに行くのかはわからない。

しかし、少なくとも現時点では「Lemon」よりも明確に”決して懐メロではない令和の歌謡曲”に着地しているようだ。

ヘッドホンをして目を閉じて極上のドラマを堪能しようではないか。

読んでいただきありがとうございます。

面白かったら是非、スキ&シェア&フォローをよろしくお願いします!

最後にオマケがあります。昭和歌謡がお好きなら是非❤️

*Twitter、noteからのシェアは大歓迎ですが、記事の無断転載はご遠慮ください。

*インスタグラムアカウント @puyotabi

*Twitterアカウント @puyoko29

「PaleBlue」の他の記事はこちらです↓

米津玄師を深堀りした全記事掲載の濃厚マガジンはこちらです。↓

<おまけ>

西城秀樹がフルオーケストラで歌うブルースカイブルー。

まさに4分半のドラマ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?