ナミ&ナガサキ&クロ・アゲハ

「あいうえおnote」の「な」は「ナミ&ナガサキ」。

本日の投稿にはアゲハチョウの画像があります。

蝶々の苦手な方はご注意ください。

幼虫の画像はありません。

・・・・・

朝のnoteつぶやきで紹介したけれど、我が家のバルコニーにあるサイパンレモンの鉢植えの周りを、昨日からナミアゲハがくるくると旋回していた。

サイパンレモンの花は、まだ蕾で咲いてはいない。

ナミアゲハは花の蜜を吸いに来ているのではなく、卵を産みに来ているのだ。

蝶は、卵を幼虫が大好きな葉の上に産む。

そりゃそうだ、だって卵から孵った幼虫はあまりに小さくて何もできない。ただ生まれた場所にあるものを食べるしかない。(生まれたそのときは、自分が入っていた殻を食べるけれど)

ナミアゲハの幼虫が食べるのは、ミカンやレモンなどの柑橘系の葉か、サンショウの葉である。

だから昨日のナミアゲハは「おっ、ここに我が子たちが食べられる葉があるぞ。どうかな、大丈夫そうかな?」とまず偵察をし、大丈夫とわかったところで産卵を始めたのだ。

蝶は、ホバリングしながらお尻をちょこっと丸めてひとつずつ卵を産む。

ナミアゲハは大体一回に5,6個の卵をひとつの木のあちらこちらの葉に産む。だから、今朝発見の卵はたったの1個だったので、あれ?と実は思った。

ただ、我が家の階下に柑橘系の大きな鉢植えがあるので、恐らく何らかの事情で残りの1個を我が家の葉に産みつけたのであろう。

・・・・・

前置きが長くなったが、昨年の春に、夫と私は退職をした。

本当なら夫が大好きな旅行、それも元気なうちには海外、という目論見がコロナの影響で全てキャンセルになり、家での時間を楽しむことに。

ある朝、夫が言った。

「サンショウの葉っぱに何やら卵のようなものがある」と。

バルコニーにある、小さなサンショウの鉢植えを見てみたら、あるある小さな卵が!(タイトル画像の黄色い丸い小さな卵)

「これはアゲハの卵よ」と私。

夫は初めて意識してアゲハの卵を見たとのこと。

「飼って育てたことある?」

「いや、ない」

「じゃあ、育ててみましょう!」と私。

私は、かつてナミアゲハとクロアゲハを幼虫から育てた経験があるので、いそいそと準備に入った。

といっても、まずは卵が孵化しないことには始まらない。

タイトル画像の黄色い卵は、約5日ほどで黒くなる。

☟こんな感じ

(ちょっとだけ気持ち悪いかもしれません。苦手な方すみません)

ほらね!生命を感じるでしょう!

生きているの!小さな命がこの小さな殻の中で!

孵化が近くなったので準備を進める。

まずはクッキングペーパを敷き詰めたタッパー。それと餌になるサンショウの葉か柑橘系の葉。

幼虫が1センチくらいになったら、割りばしまたは木の枝。(それらがあった方が幼虫がつかまって移動しやすいから)

幼虫は1齢~5齢と進化する。(ポケモンのキャタピーみたいなもの)

その度に脱皮をするのだけれど、1~4までは黒白のままの脱皮なので、見逃すことも多い。でもよく観察すると、脱皮の様子は面白い。脱いだ皮を自分で食べて処分する!

笑ってしまうのは、皮をずるずると脱いだ後に顔も脱ぐ!!!

仮面ライダーのような仮面というか、お面というか、プロレスラーの覆面というか、そんなものが脱皮のあとに残っているのだ!

そして、その仮面はきっと硬いのだろう、幼虫は食べない。

いやはや、まるで見ているとひとりコントのようである(そう思うのは私だけ?)

そうしてとうとう4齢のあとの脱皮で、いわゆる「きゃ~気持ちわる~~~い💦」な青々とした立派な5齢幼虫になる。

大丈夫!幼虫と蛹の画像は載せないので

ちなみにアゲハ類の幼虫には毒はない。触って撫でてみると、ベルベットのような触り心地である。

そして蛹になる。

その際には、蛹になる兆候があるので(詳細は伏せる)「あ、そろそろだな」というところで高さのあるペットボトルに移動させる。

忘れてはいけないのが、それなりの長さのある枝数本。

それがないとペットボトルの壁に蛹になって定着してしまうから。

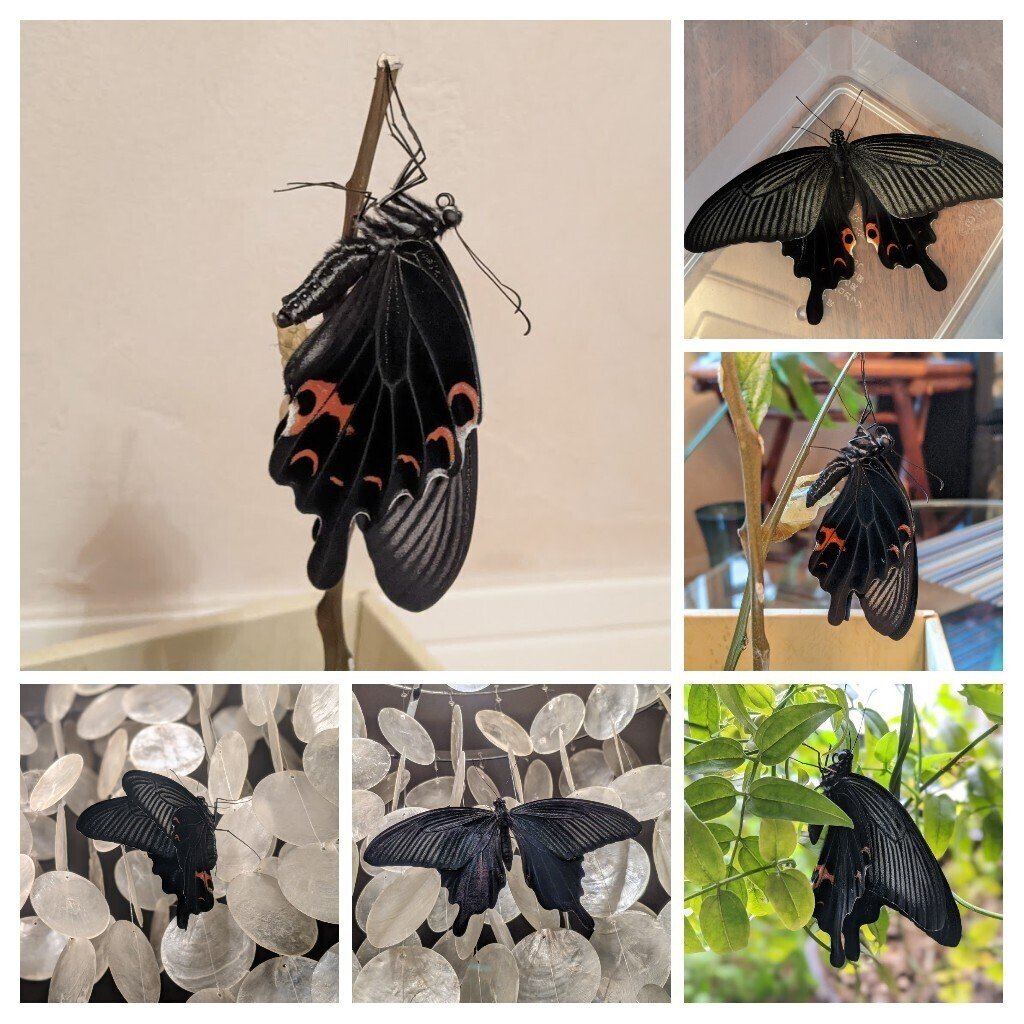

注意 ☟蝶の画像でます

上の画像は、羽化の20分後くらい。

羽根が完全に乾いて、飛び立つまえにおしっこをして身体を軽くしてから飛ぶ。

蛹から羽化の画像は控えたけれど、その様子はもう生命の神秘。

口から強い糸を出して、蛹を枝に固定する過程も感動ものだけれど、なんといっても羽化はすごい。

蛹は最初はきれいな黄緑色なのだけれど、羽化が近づくと段々黒くなる。ようするに羽根の色が写るということ。

そして、頭のとんがりが出ると数分で全てを脱ぐ。

私たち夫婦は、その羽化の瞬間をどうしても見たくて、半日を費やしたこともある(笑)

☟以下は全て、ナミアゲハ。

・・・・・

ある日のこと、ナミアゲハとは少しだけ様子の違う幼虫を夫が連れてきた。まだ2齢幼虫くらいなので詳しくはわからないのだけれど、光があったった時の光沢がやけにあるのだ。

そして、齢が進むにつれ変化が際立ち、5齢になったときには色も違い、大きさと太さはナミアゲハの幼虫の2倍近くになった。

調べたところ、どうやらナガサキアゲハらしい。

私たちはドキドキで羽化を待った。

そして羽化したのがこちら☟

ナガサキアゲハの♂。

表は黒のようで、実は紺。

夜の部屋のライトの下では、このような輝きになる。

ナガサキアゲハの特徴は、尾状突起がないこと。

(上のナミアゲハや、これから紹介するクロアゲハと比べてみるとわかるが、下の羽根のとんがり突起がない)

ナガサキという名前のとおり、昔は長崎辺りが北限だった蝶。それが温暖化のために北上してきたということ。

とても大きくて、美しい。

そして、我が家から羽化したナガサキアゲハは全て♂だった。

・・・・・

そして、最後はクロアゲハである。

これまた、ナガサキアゲハとも違う姿の幼虫期だった。

しっかりと突起がある。

いわゆる蝶々という感じの姿。

大きさはナガサキよりは少し小ぶり。

もちろん、ナミアゲハよりは大きい。

☟左上の大きな写真のクロアゲハが♀だと思う。

裏の模様の赤が少し大きくはっきりとしているから。

(右下と比べるとわかりやすい)

・・・・・

結局、昨年の8月~10月の間に、我が家からは計102頭のナミアゲハとナガサキアゲハとクロアゲハが羽化した。

残念ながら、卵から孵化できなかったものもいれば、幼虫途中で死んでしまったもの、蛹になったもののハエに寄生され羽化できなかったもの、羽化の最中に息絶えたものなども沢山いた。

蛹の途中で自らの動きによって糸が切れ、枝から下に落下したものには、夫が針金でホルダーを作り羽化に導いたり、羽化できたはいいけれど羽根をうまく開けず折れた状態で飛べないアゲハには、私が綿にポカリスエットをしみ込ませ、アゲハの口の吸水管を伸ばして吸わせるということもした。

アゲハたちが無事羽化して、濡れた羽根が乾いた後にうまく飛べるようになったときには、もちろんバルコニーから外へ羽ばたかせるのだけれど、そのお別れは何頭の羽化を経験しても、ちょっとセンチメンタルになった。

「元気に生きていくんだよ」

と大きく手を振って、見えなくなるまで見送った。

私たちが昨年、アゲハを羽化を見守ることで得た経験は、命というものの尊さをいまさらながらまた深る知ることに繋がった。

自然界では、多くの困難が待ち受け、無事羽化できる蝶は少ないという。

一方で、人間たちは、育てている植物にとっての害虫である生き物を無残に殺してしまうこともする。

生命の問題って難しい。

そして、人間も生きるって難しい。

私たちは、少しでも大切に日々を生きていかなくてはならない。

いただいたサポートは、次回「ピリカグランプリ」に充当させていただきます。宜しくお願いいたします。