科学の対象と「仮説」の力ー読書メモ メアリー・セットガスト著『先史学者プラトン』

メアリー・セットガスト著『先史学者プラトン』。國分功一郎氏が日本語版序文を執筆されているこの本は、仮説を立てることのおもしろさを教えてくれる。

サブタイトルにあるように、本書が記述しようとする対象は紀元前一万年ー五千年の「先史時代」の話である。

ちなみに古代ギリシアの哲学者プラトン(紀元前427年 - 紀元前347年)は紀元前400年ごろに活躍した人である。

紀元前一万年ごろの話となれば、「古代人」であるプラトンにとっても数千年も前の話である。私達が一万年前の事実をほとんど何も知らないのと同様に、プラトンにとってもまた、遥か大昔の伝説として聞こえたことだろう。

アトランティス伝説

『先史学者プラトン』の著者メアリー・セットガストは、そのプラトンを「先史学者」と呼ぶ。その理由は、プラトンが残した対話篇『ティマイオス』に、エジプトの神官が語った話として紀元前8500年ごろの「アトランティス」とギリシアの祖先との戦争の伝説が紹介されていることによる。

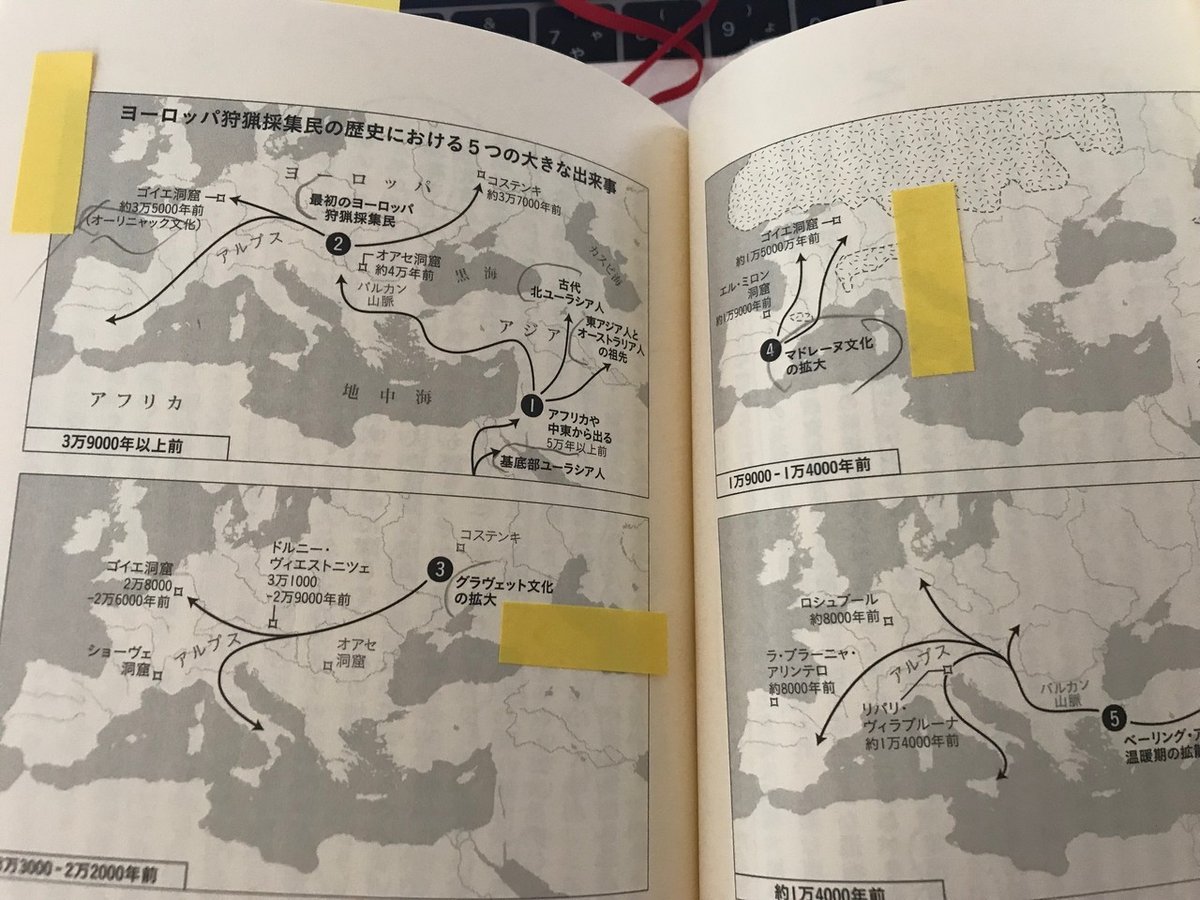

その伝説とは以下のものである(写真は『先史学者プラトン』,pp.42-43)

メアリー・セットガストは、このプラトンが記録した伝説を、先史時代の人々が経験した大事件の記憶が数千年の時を超えて伝承されたものではないか、という説を唱えたのである。そして、この伝承に対応する歴史上の出来事の痕跡を、考古学の発見の中に読み解こうとする。

客観的事実の報告と完全な作り話をデジタルに峻別する?

とはいえ「アトランティス」など神話や物語、オカルトの中の話であって、客観的な資料に依拠すべき科学としての歴史学の対象には似つかわしくないのではないか。仮にアトランティスが歴史学の対象になる日が来るとすれば、それは「ここがアトランティスである」と文字で刻まれた石碑が、どこかの紀元前8500年ごろの海底遺跡から発掘された後であろう。しかしそうしたものは未だに発見されていない。

では、アトランティスなるものは、プラトンの完全なフィクション、あるいはエジプトの神官のおとぎ話、つまり完全な想像の産物ということで、科学の対象外に追いやっておけばよいだろうか?

プラトンが残したアトランティスの伝説は、2000年前の人が10000年前のことを伝え聞いた話である。この話は「そういう伝承があった」という報告に尽きるのであって、これだけでは伝承の中身が「作り話」か「事実」かを、識別する手がかりとなる情報は全く得られない。

10000年前のこととなれば、文字の記録はない(万一文字があった可能性もゼロでは無いかもしれないが、少なくとも現在まで受け継がれておらず、情報の保存という意味では「無い」に等しい)。

プラトンに至るまで、あるいはエジプトの神官に至るまでに、この「アトランティス」の伝承は、一体何人の人の口と耳を介して「口伝」されたのだろうか。

そういう伝承となれば「完全に客観的な事実の報告」と「完全な作り話」とをデジタルに峻別できる代物ではない。

「30年前に死んだじいちゃんが、そのじいちゃんから聞いた話らしいんだけど、俺は子供の頃に一度聞かされただけでよく覚えてないけど、それによれば昔こういうことがあったらしくて…」

記述そのものの真実性や客観性という意味では、このくらい「ゆるく」「話半分に」耳を傾けるくらいが適切な向き合い方かもしれない。

数世代を超えた口伝には何らかの事実を反映した言及が部分的に含まれているかもしれないし、しかし他の大部分は後世の人が面白おかしく、大げさに、付け加えた「尾ひれ」かもしれない。

仮説の力

こうしたゆるい口伝が、科学としての歴史学にとって、いったい何の役に立つのか。科学はこういう「胡散臭い」ものを無視してはいけないのだろうか?

メアリー・セットガストは、本来的にゆるい口伝も仮説を立てる手がかりになると考える。

我々は誰でも、いつも、その時々に利用可能な言葉の体系の範囲内で、いろいろな「先入観」を与えられている。

科学者であってもそういう常識的な先入観から解放されてはいない。科学的な調査や分析を行う際にも、そういう常識的な先入観が影響を与える場合もある。

例えば「1万年以上前の狩猟採集民は、少人数のグループで日々食べ物を探すことに追われており、巨大な石造建造物など作れるはずはない」というのも、とてももっともらしい、常識的な先入観のひとつだろう。

そんなところにギョベクリ・テペのようなものが新発見されるものだから、考古学の「常識」は度々覆されるのである。

もしかするとプラトンの時代に至る以前の数千年、数万年のヨーロッパの歴史の中では、現代の我々が想像もできないような洗練された文化や集団を作り上げた人々が居たのかもしれない。そういう事実としては未確認だし、常識的には疑わしい「説」であっても、まずは「仮説」として提唱し、その仮説に照らしわせて、すでに発見されている遺物を解釈したり、新たな発見を目指した調査計画を立てる。

そういうしばしばロマンチックな仮説に導かれて、科学が「それまでの常識を覆す」こともある。

学問の対象と、それを記述する言葉の関係

プラトンや、あるいはエジプトの神官に至るまでの数千年間に生き幾人もの人々が「わざわざ」口伝した、アトランティスという名前で呼ばれる「何か」。そういう何か力強い文化や文化間の戦争があったのではないか、という仮説に基づいて、客観的な事実として利用できる資料を分析、解釈しなおす。そうすることで、従来は見逃されていた新事実が発見される(可能性もある)。

「仮説」は、科学の対象とそれを記述する言葉との関係を打ち立てる。何言が科学的な言説によって記述される対象で、何がそうでないのかは、寄って立つ仮説次第、というところがある。

歴史学に限らすとも、科学が言葉で人間の営みを記述するという側面を持つ限り、仮説次第で記述できる対象が左右されるという問題は、逃れがたいものである。

だからこそ、仮説は仮説であることを最後まで忘れてはならないし、仮説は複数であるべきで、対立する複数のものの間で論争を展開するべきだし(個々の仮説は場合によっては明確な誤りとして否定されるにしても)、奇抜で突飛な眉唾ものすれすれの仮説であっても、時に常識的先入観の源泉と化し、その「仮設性」をどこかへ置き忘れ「事実性」を主張するに至ったリスキーな仮説を批判する役割を果たしたりもする。

もちろん、どこまでが科学的論争として認められるかは、都度問題になる。

新事実を発見する可能性へ開かれていること

過去に生きた人が、彼ら彼女ら自身の経験を、自らどのような言葉で呼び表していたのか。

その記録が残されているのであれば、歴史の科学はその過去の人々の言葉と、その言葉が織りなす区別の体系をそのまま利用する機会に恵まれる。そうして例えば「安土城の天守閣で西暦何年に何があったか」といった事実を、限りなく正確に復元し、記録、再現できる。

ところが、過去へ過去へとさかのぼるほど、そうした手がかりは薄まっていく。いや、過去へさかのぼるまでもなく、ほんの数世代前のことであっても、一般民衆の日常生活の細部に関わることなどになると、ほとんど記録が残されていないことも多い。

例えば、携帯電話が無かった頃の私達が新宿駅でどうやって待ち合わせをしたのか、待ち合わせに遅れそうな時にどうしたのか、品川駅にたむろしていた偽造テレホンカードを5枚千円で売りさばく謎の集団がどうやって通行人に声をかけていたのか、など、あと数十年もすれば、かすかな断片を残すか残さないかというところで、どこかへ行ってしまうだろう。

記録や資料が残されていない場合、断片的な資料しか残されていない場合、科学としての歴史学は、沈黙をするのが正しいのだろうか。

おそらくそうではない。科学としての歴史学はいま、古代の遺物を最新の科学技術で分析できるようになった考古学や人類学の発見を、「新資料」として利用できるようになっている。

科学の対象と言葉の問題は、しばしば新資料に直面したときに、顕になる。新資料が、従来の科学的言説を生産するための言葉の体系をはみ出す新事実を突きつけることがある。

こうしたとき、科学者に求められることは、新事実を無視し沈黙することではなく、科学的言説を生産する「言葉」の方を、新しい事実を記述可能な新しい概念システムへと、構築し直すことである。

この科学における概念システムの組み直しは、「事実」を事実として観測可能にする測定技術の発明、革新に導かれて、しばしば重大で根本的な「転回」を余儀なくされることがある。天動説から地動説への「コペルニクス的転回」など、その一例である。

「後に新事実によって否定される仮説」と「嘘」の違い

『先史学者プラトン』の原著は1990年に出版されたものである。当時の時点で入手可能な資料を解釈し、プラトンが「アトランティス」として記述した事柄が、いまから17000年から12000年前ごろのフランス南部やスペイン北部で反映した「マドレーヌ文化」の人々のことではないか、という大胆な仮説を提示する。

1990年というとつい最近のことのような気がするが、この間の30年弱で、考古学が発見した新事実、さらには古代人のゲノム解析が発見した驚異的な新事実が多数ある。『先史学者プラトン』には、そうした新発見によって否定されることとなった部分も含まれている。

それではつまり、この本は、読む価値がないのであろうか??

この本が執筆当時に依拠し提唱した仮説(想定)が、その後に発見された新事実によって否定されたということは、この本が欠陥であるということを意味しない。むしろそれは、この本が「望むところ」でさえあるかもしれない。

この本で論じられているのは、まさにそうした新発見によって否定される可能性をも含めて、仮説を立てることの重要性である。

事実が未知であることについて、その「可能性」を思考し推測するために、仮説は不可欠である。仮説が、後に新発見された事実によって「間違っていた」と認定されるとしても、それはむしろ本望であって、仮説という存在の望ましいあり方である。それは「嘘」、既知の事実に反する嘘とは全く異なるものである。

どのような「事実」でも、ある時代の利用可能な測定技術と知識によって「事実」として記述され信じられるようになった事柄である。そうしたものが、後に測定技術の革新、知識の更新、新事実の発見によって「実はそんな事実はありませんでした」となることがある。

仮説を事実で鍛え、事実を仮説で鍛える。科学的な思考にとって大切なことは、この新事実への可能性を閉じないことである。

序文の最後に國分功一郎氏は次のように書いている。

「我々はいま実証的データだけを取り扱い、測定できないものは無視する方向に学問を進めつつある。その時、学問は全体としての統一を志向することはなくなり、世界は非常に貧しいデータの蓄積として扱われる事になってしまう。それでよいのだろうか。」(p.11)

早とちりしてはならないのは、國分先生は、実証的データはダメ、貧しいなどと言っているわけではない。十分に調整された観測技術をもって実証的データを集めることは科学の基本である。

憂慮される問題は、科学者が「ではなぜ、そのデータを集めるのか?」という質問に答えられなくなってしまったり、答えられたとしても「(来年度の予算獲得の?!)役に立つから」的なことしか言えなくなってしまうことにある。

それこそ、IoTとエッジ・コンピューティングのAIで「データ」を、とことん細かく、大量に、リアルタイムに、集め、蓄積し、処理できるようになりつつあるのが現在である。

集めたデータの「意味」をどう読み解き(解釈)、データが明らかにする事実と人類の国家社会のあるべき理想的な姿との「差分」を計算し、その差分を埋める方法を考える、というのが、限られた地球にひしめき合う人類に課せられた、逃れがたい仕事である。

学問がもたらす「統一的なビジョン」は、この仕事を、当てずっぽうなものから、多少なりとも蓋然性が高いものにしたり、あるいは失敗した後に反省できる情報を残すことに、貢献するのである。

そしてなにより、そうしたビジョンに基づいて、科学者は、ありえる対象を検出するための測定技術を開発するわけである。

マドレーヌ文化

さて『先史学者プラトン』の中身を少しだけ見てみよう。

本書でいう先史時代とは、ヨーロッパで農耕牧畜が始まる前に花開いていた狩猟採集民の文化「マドレーヌ文化」あたりのことである。

有名なラスコーの壁画を描いた人々は、この「マドレーヌ文化」と、それに先行するオーリニャック文化の担い手であると考えられている。

オーリニャック文化というのは、いまから40000年前くらいのものであり、その担い手は「われわれ」ホモサピエンスのうち、当時まだネアンデルタール人が主役(?)であったヨーロッパに、最初に進出した人々である。

このあたりの筋書きは『先史学者プラトン』にも書かれているが、より明快なのはデイヴィッド・ライク(2017)『交雑する人類』である。古代人のDAN解析に基づく人々の移住パターンと、オーリニャック、マドレーヌ、各文化の遺跡との関連付けは、『交雑する人類』の143-144ページの図がクリアである。

『先史学者プラトン』は、プラトンが記録した伝承にある「アトランティス」というのは、このマドレーヌ文化に関係のある人々のことではないか、という仮説を提唱する。

私はこの仮説が事実に合致するものかどうか、判断する情報を持っていない。あくまでもこういう仮説がかつて提唱された、という話を紹介するのみである。

ちなみにひとことでマドレーヌ文化と言っても、数千年にわたって受け継がれたものであり、その間には様々に異なる遺伝的特徴をもった狩猟採集民の集団が加わり、その担い手の遺伝的特徴が変化した可能性もあるという。

洞窟に描かれた象徴

マドレーヌ文化の痕跡としてなにより驚異的なのは、ラスコーの壁画のような洞窟壁画である。洞窟壁画の話については、前に港千尋氏の『洞窟へ』の読書メモでnoteに取り上げた。

マドレーヌ文化(とその直接の母胎と考えられるオーリニャック文化)が、それ以前の「ネアンデルタール人」のものと考えられるヨーロッパの文化と大きく異なる点は「象徴」表現の驚異的な発展である。

興味深いのは、南西ヨーロッパ全域で、同じ記号が定型的な様式で登場することである。洞窟壁画は、ひとりの人間や小規模なグループが、まったく孤独に孤立しながら、ひらめいて描いたものではない。

いまのフランス南部からスペイン北部に広がる地域で、「同じ記号」についての知識を伝承し、共有する人々の集団があったということ。つまり、そこでは今風に言えば時間と場所を超えて情報を保存する「情報ネットワーク」が機能していたということを意味する。

メアリー・セットガストは、特に洞窟壁画に描かれた「雄牛」の象徴が、後のクルガン文化の担い手、インド=ヨーロッパ語を広めた人々の「ミトラ神」の神話に登場するものと酷似していることを指摘し、両者の間の関係を示唆する。

ちなみに『交雑する人類』を眺めると「マドレーヌ文化」の担い手が、そのまま直系で「クルガン文化人」の先祖になったという訳ではないようだ。

上の図にあるAとBの「狩猟採集民」は、1万4千年ほど前にヨーロッパに広まり、マドレーヌ文化の担い手に取って代わった人たちの子孫である。このうち東ヨーロッパの人々とイラン人農耕民が混じり合って出来たのが「ステップ地帯遊牧民」、つまりクルガン文化の担い手である。そしてこのクルガン文化の担い手は、後に「初期ヨーロッパの農耕民」と混じり合い、現在につながる青銅器時代のヨーロッパ人を形成することになる。

こうした多段階の集団の混交を踏まえると「雄牛の象徴」のようなものが、純血を維持した特定の民族集団のみによって、数千年のときをこえて伝えられてきたとは考えにくい。遺伝的な人々の混交と並行して、象徴は、記号は、それ自体として、人々のグループを超えて伝承しいていく。

おそらく、ヨーロッパ初期のマドレーヌ文化で生まれた「雄牛」の神話と象徴は、その後にヨーロッパに広まった狩猟採集民にも受け継がれる。そしてその子孫である東ヨーロッパの狩猟採集民を経由して、東ヨーロッパ狩猟採集民とイラン人農耕民の混血から生まれたクルガン文化の遊牧民にも伝えられる。そうして彼等とともにインド=ヨーロッパ語族を象徴する神話として、現代にまで伝わるという筋書きになろうか。

ちなみにミトラ神への信仰は弥勒菩薩信仰として仏教と結びつき、紀元後の日本にまで伝わっている。京都の広隆寺の牛祭りなども、この系統であるという説があるらしい。

象徴の体系は、人類に普遍的な「神話的思考」を駆動する感性に導かれて、遺伝的な集団を超えて、それ自体が伝搬し、変化しながら広まっていく。

おわりに

『先史学者プラトン』はその翻訳の日本語の読みやすさとは対照的に、書かれている中身をどう読むかが問われる難しい一冊かもしれないが、実際に手にとって読んで頂くと、楽しんでいただけると思う。

ちなみに『先史学者プラトン』には、マドレーヌ文化の話に続いて、ザラスシュトラの宗教の話が登場する。

アリストテレスが「ザラスシュトラの時代」として論じた紀元前6350年頃、という細かい数字が、ちょうど西アジアからヨーロッパに至る広範な地域で定住農耕が広まった時期と重なる、という指摘に始まり、なぜ狩猟採集民たちが、ある時に急に、みんなで揃って定住し、農耕を始めたのかを問う。

『先史学者プラトン』では、ザラスシュトラの宗教(あるいは後世にザラスシュトラの宗教と同じものだと考えられたイランあたりのインド=ヨーロッパ語族の宗教)が、人々に宗教的な使命として定住と農耕への規律ある従事を求めたのではないか、という説が唱えられる。

狩猟採集で、先祖代々、豊かな物質文化を残しながら生きていた人々が、わざわざ個人として定住し、廃棄物と伝染病と隣合わせに、農耕を営み続けるという選択をするには、彼等彼女らひとりひとりが「納得する理由」が必要であったはずである。

その理由は、狩猟採集よりも農耕の方が豊かになれるから、などどいう単純なものではない。宗教的なイデオロギー、つまり人として正しい行いはどうあるべきで、その正しい行いに勤めた者と、勤めなかった者とで、その後(死後を含めて)どのように違った運命にさらされるか、というようなことを教える物語があったと推測できる。

物事の、人間社会の、そして現世と来世の、あるべき秩序を教え、その秩序を支えるべき日々の細かい身のこなしや儀礼をじつに細かく規定するゾロアスター教的な教えは、農耕民の定住生活のリズムを作り出す。

いずれにしても、仮説が仮説を呼ぶ、謎が謎を呼ぶ、という体であるが、未知であるということはなにより人間を試すのであり、だからこそおもしろいのである。

おわり

いいなと思ったら応援しよう!