徒歩の軌跡と透明な連結器―ティム・インゴルド『ラインズ 線の文化史』

人類学者ティム・インゴルド氏の『ラインズ 線の文化史』である(Tim Ingold(2007)"LINES A Brief History")。われわれ人類とは何かを「ラインズ=線」ということに映し出して考える試みである。

線とはなんだろうか?

線とは、紙に鉛筆で引いた一本の線のことか?

あるいは道や鉄路のことか?

線について、インゴルド氏が書いているところを読んでみよう。

ラインは生命のように終わりのないものなのだから。重要なのは終着点などではない。それは人生も同じだ。面白いことはすべて、道の途中で起こる。あなたがどこにいようと、そこからどこかもっと先に行けるのだから。p.258(ティム・インゴルド『ラインズ 線の文化史』)

ライン=線とは、「生命のよう」であるという。

線を生命のようだと書くインゴルド氏は、線において重要なのは「終着点」よりも「途中」であるとする。

文化のライン―直線と曲線、まっすぐとねじれ

線にはいろいろある。

真っ直ぐな線、曲がった線。

さまざまな線のひとつに、まっすぐな線、直線がある。

インゴルド氏は「直線」について、次のように書く。

直線が近代性のイコンになった (p.254)

直線は「近代性の仮想的なイコン」になっていたというのである。

合理的な科学と理性に基づく近代という時代は、「直線」のイメージにあふれていた。

直線的な「合理的で明確な方向性をもったデザイン」は、「自然の移ろいやすさ」に対立する。

自然 対 人間

という対立関係が

移ろいやすい曲線 対 まっすぐな直線

の対立に重ねられ、説明される。

自然とは、移ろいやすく偶然に支配されたどうしようもないごちゃごちゃの暗闇である。と。

そして、それに対して人間とは、意思と力で透き通った明るい世界をまっすぐ目的に向かって突き進む理性の光である、という具合である。

自然と人間、物質と精神の対立と対決という近代的思考の二項対立図式の中で、直線は物質ではなく精神の側に、感覚知覚に対する理性的思考に、本能に対するロゴス的知性に、伝統的知恵に対抗する科学に、自然に対抗する文明に、しばしば結びつけられてそれらを象徴するイコンとなってきたという。

ル・コルビュジエの建築や都市計画に見られる直線は、まさにこの近代のイコンとしての直線である。

ちなみにル・コルビュジェは直線ばかりを引いていたわけでない。ル・コルビュジエの直線については彼の著書『三つの人間機構』などがおもしろい。

さて、自然のカオスと対決する人間の理性の象徴として用いられた「直線」。そうした理性としての直線というイメージを、幾何学の父と呼ばれるユークリッドもまた抱いていたという。

(ユークリッドは)眼から放たれた光線が、それが到達する対象を照らし、それによって対象を、眼と対象を結ぶ直線として描き出すのだと信じた」

こうした目と対象を結ぶ理性的認識の「線」は、例えば昆虫が這い回った運動の軌跡といった自然の線とは異なる、目に見えない透明な線である。

ユークリッドの幾何学における「長さはあるが幅はない点と点の連結としての直線という考え方」。インゴルド氏によれば、この直線の考え方がルネサンス以降になって、「原因」と「結果」の関係、「因果関係」ということのイメージを支配するようになった」(p.22)。

この目に見えない透明な線は「運動の奇跡ではなく、点と点をつなぐ透明な連結器」であるとインゴルド氏は書く(p.243)。しかしこうなると重要なのは終点ということになる。そして終点に至るまでの「途中」は、邪魔なもの、なるべく無しで済ませたいもの、ということになる。

理性と非理性

ところで近代は輝かしい理性の時代であったかというと、必ずしもそうとはいえない。近代を理性だけに満たされた世界だと見るのは一面的である。インゴルド氏は次のように書く。

だが、20世紀において、理性はとてつもなく非理性的に働くことが明らかになり、確実だとおもわれていたものどもは手に負えぬ矛盾を生み出し、権威は不寛容と圧政の仮面であることが暴露され、さまざまな方向は袋小路の迷宮のなかで立ち往生してしまった。(『ラインズ 線の文化史』p.254)

今日、必要なことは、理性に対する非理性、合理性に対する非合理性。後者を「あってはならないこと」として思考の対象から追い払い、そこから目を背けることではない。

真に必要なことは、あくまでも非合理的で非理性的で矛盾したり混乱したりするところも含めて人間なのだということを思考と知性の出発点に据えることである。

そうした思考においては、線は、どのようなものとしてイメージされることになるのだろうか?

線において重要なのは「終着点」よりも「途中」であるというインゴルド氏は、ここで先程の「連結器」に、対して「軌跡」ということを提示する。

「軌跡」と「連結器」

連結器としての線は、点と点をつなぐ透明なものであった。

それに対して「軌跡」とは「身振り」が残すものである(p.122)

インゴルド氏によれば、線とはそもそも、生命において、人間を含めた生物においては「連続した身振りの軌跡だった」とする。

かつては連続した身振りの軌跡だったライン。それは近代化の猛威によってずたずたに切断され、点の継起となった。p.122

近代化以前の「線」とは、ちょうど人間と動物たちが共有する山の中の「けもの道」のように、様々な動物の試行錯誤の身振りがより集まり、反復されることで描かれた「軌跡」としてのみ存在したものであった。

ところが近代は、こうした反復と習慣と伝統となったけもの道的なものを除却して、最高速で空気くらいしか抵抗するものがない透明な線で出発点と目的地、スタートとゴールを直結しようとした。

近代になり、旅は「徒歩旅行」は機械による「輸送」になり、地図作成は「手書きスケッチ」から「路線図」をなぞることになった。

さらには近代になり、言葉の構造「テクストの構造」もまた、「物語を物語る行為=ストーリーテリング」から、「予め作られた筋書き」を辿ることになった。

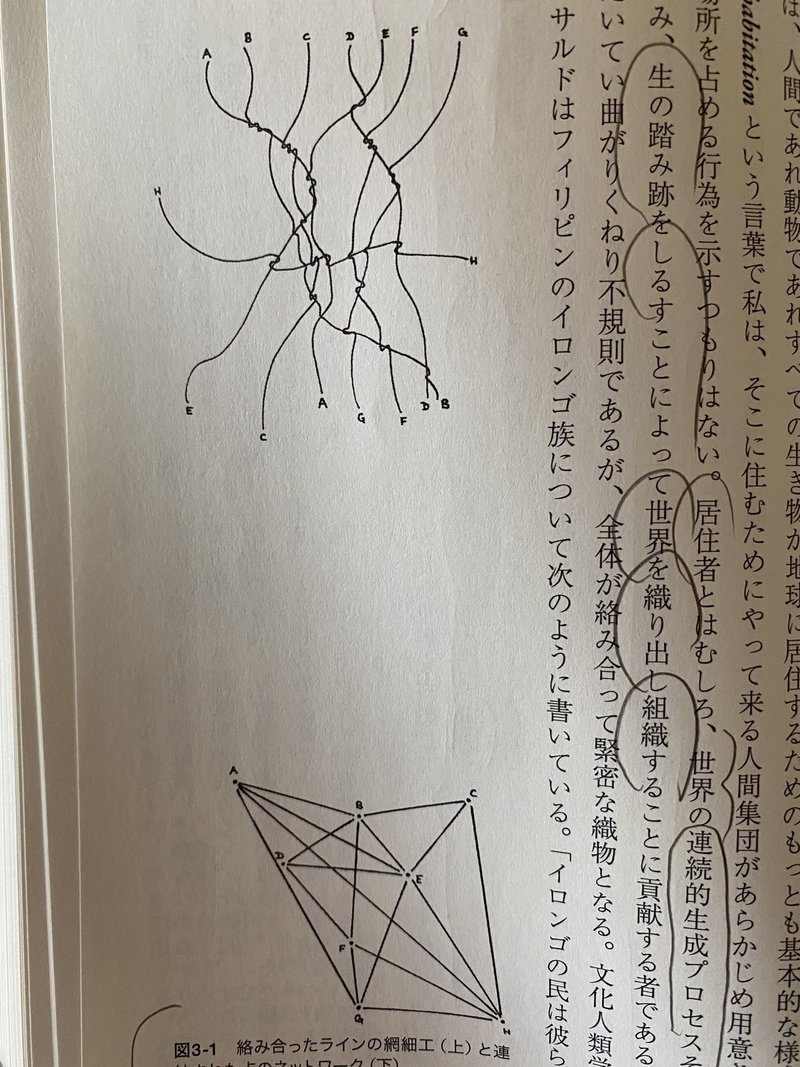

そして「場所」の概念もまた、近代なってからというもの、「運動と成長が多様に折り合わされた糸でできた結び目」であることをやめて、透明な「連結器による静的なネットワークの結節点」になった(p.122)。

近代において、徒歩の旅やつどつどのストーリーテリングによって紡ぎ出されたラインの絡み合いとして織りだされたものとして経験されていた世界が、いくつもの点の連結が透明な線で結ばれた、抽象的な因果関係のネットワークに、つまり予め決定された予測可能な振る舞いをするものたちからなるネットワークに、置き換えられたのである。

いま私たちが新たな姿で復活させるべきは、徒歩旅行であり、手描きスケッチであり、ストーリーテリングであり、そして「運動と成長が多様に折り合わされた糸でできた結び目」である。即ち、復活させるべきは、「(予め設定された点と点を透明に直結する)連結器」のネットワークによって覆い隠されてしまった、「(迷いと寄り道と試行錯誤と気付きの)軌跡」としてのうごめく線たちである。

ストーリーテリングや、物語ること、そして世界を徒歩の散策の痕跡が寄り集まったものとして織りだすことは、あらゆる出来事を、スタート地点やゴールとしてそれ自体としておのずから「存在する」ものして要求するのではなく、徒歩旅行の途上で不意に出現するもの、遭遇するもので、予測不可能な、無理由に登場するものにする。(P.144)

ストーリーテリングや世界の織出しは、カオスでもなければ、不安と恐怖のなかでの意識の混乱でもない。それは「軌跡」として物語を紡ぎ出し、慣れ親しんだ物たちを出現させ、その出現のフィールドとしての世界を織りつづける。

この軌跡として織りだす運動の差異を生じつつ反復するプロセスこそが、ユヴァル・ノア・ハラリが『サピエンス全史』に書いているような、世代から世代へ、物語を語り継ぎ、伝承し、つどある部族の一員にとって信じるべき「虚構(神々や真正さ)」を出現させる。

さらには人間と動物たち、あらゆる生命たちが織りなす地球という生態系もまた、点と点を連結する透明な線のネットワークとしてではなく、差異を生じつつ反復する「徒歩旅行」の軌跡が織りなす関係としてイメージするべきであるとインゴルド氏は書く。

生命の生態学も、交点と連結器ではなく、糸と軌跡の生態学でなければならない。生命のライン。(『ラインズ 線の文化史』p.166)

人間、動物、すべての生命は「徒歩旅行者」である。

徒歩旅行は「すでに完成された存在をひとつの位置から別の位置へと輸送すること」ではなくて、「自己刷新ないし生成の運動」であるという。

生命は世界という「もつれ」のなかに分け入り、痕跡としてあらたなもつれを生じさせつつ、世界という織物の一部として成長する。(p.184)

生命は無数の軌跡としての線が「もつれ」たものであるという考え。このもつれは常に予測不可能な形で生成し、変容し、成長し、全体として無目的に進化しつづけていく。

あらゆる物はラインが集まったもの ―関係論的存在論

ここでインゴルド氏の議論は存在論にまで進む。

すべての存在は世界のなかで固定化した実体ではなく、通路として、自らの運動のラインに沿って具現化すると仮定してみよう。それは輸送のような「点から点への」水平移動ではなく、徒歩旅行のような持続的な「彷徨」ないし往来である。(p.185)

これはあらゆる存在ということを、実体としてではなく関係として考える、関係論的な存在論である。

インゴルド氏の議論がさらに面白いのは、存在を他の存在との結び目として出現させる「関係」ということの描き方である。

即ち、関係を、抽象的に点と点を結ぶ透明な連結器のネットワークとして考えるのではなく、動き、成長し、うごめき、増殖する生き生きとした、あるいはドロドロとした、生命の動きの軌跡の絡み合いとして描くのである。

この無数の軌跡としての線は、あつまりもつれ合い、あるいはあるパターンを反復して結ばれることで、ちょうど「機織り」の織機に張られた縦糸と、その間を走っては文様を描き出す横糸との関係に喩えられるものとなる。

生の動きの軌跡としての糸が織りなす織物は、いくつもの「表面」を形成する。この表面こそが、ある存在がそれとしてたち現れてくるフィールドとなる。この表面上で「あらゆるモノはラインが集まったもの」として存在するようになる(p.23)。

さらに、その「モノ」とは、いわゆる近代科学が対象とするような客観的な物ばかりではない。

この軌跡が織りなす織物のなかの結ばれ方のパターンとしての「モノ」には、虚構や記号、意味もまた含まれる。

呪術的儀式に登場する「身体表面に施す線状模様、パターン。呪術師が幻覚性つる植物を煎じて摂取することで知覚する、視野全体を覆う蛇状の模様。その線。その線が唇に及ぶと精霊の歌を歌いだす。」(『ラインズ 線の文化史』p.66)

人間の声も、動物や植物や自然のものがたてる音も、音楽も、内部視覚も、光も、それらの痕跡としての線、渦巻が、私たち人間の感覚器官と世界を結びつけ、神経系にあるひとつの痕跡を生じる。それがまた新たな線となって、世界の無数の軌跡の線のひとつに加わり、新たなもつれの増殖の材料になるわけというわけだろう。

おまけ

このインゴルド氏の『ラインズ』を読んでいると、信州の銅鐸の研究で知られる藤森栄一氏の著書『かもしかみち』を思い出す。

狩猟採集民だった祖先たちにとって、歩くことこそが知識や食べ物を獲得すること、即ち生きることそれ自体であり、何世代にもわたって祖先たちや仲間たちがあるきつけた道こそが、その無数の生の痕跡である、という話である。

関連note

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。