コロナ禍で生まれた、発達障害の子どもたちの新たな居場所。彼らはオンラインで「つながる力」を持っている

こんにちは。

「『好き』で自信を創り、『好き』で社会とつながる」』をビジョンに、発達障がい児や不登校のお子さん向けにメンターマッチングサービスと教室運営をしている「Branch」の中里です。

最近、子どもたちの「オンラインゲームやインターネットの向き合い方」について、世間一般の感覚と僕との間にズレを感じることが多くなりました。今回はそのズレの内容を言語化してみたいと思います。

子どもたちがオンラインゲームやインターネットを利用することに対しては、やはり「自分の子が危険なことに巻き込まれるのではないか」と不安に感じる保護者さんもおられると思います。

僕自身も親なので、その気持ちは分かるのですが、子どもたちにとって、心地のよい居場所はどこなのかをもう少し考えてみてもいいのではないかと思っています。

さらに言えば「オンラインゲームやインターネット上でのコミュニケーションが唯一の拠り所」となる子どもたちの存在も知ってほしいな、という願いがあります。

このような子どもたちにとっては、オンラインゲームやインターネットを取りあげられること=居場所を奪われること。その子にとって心地のよい居場所がどこなのか、親の価値観だけで決めつけずに、まずは「知ろうとする」姿勢が大切だと思っています。

学校という居場所がない子どもたち

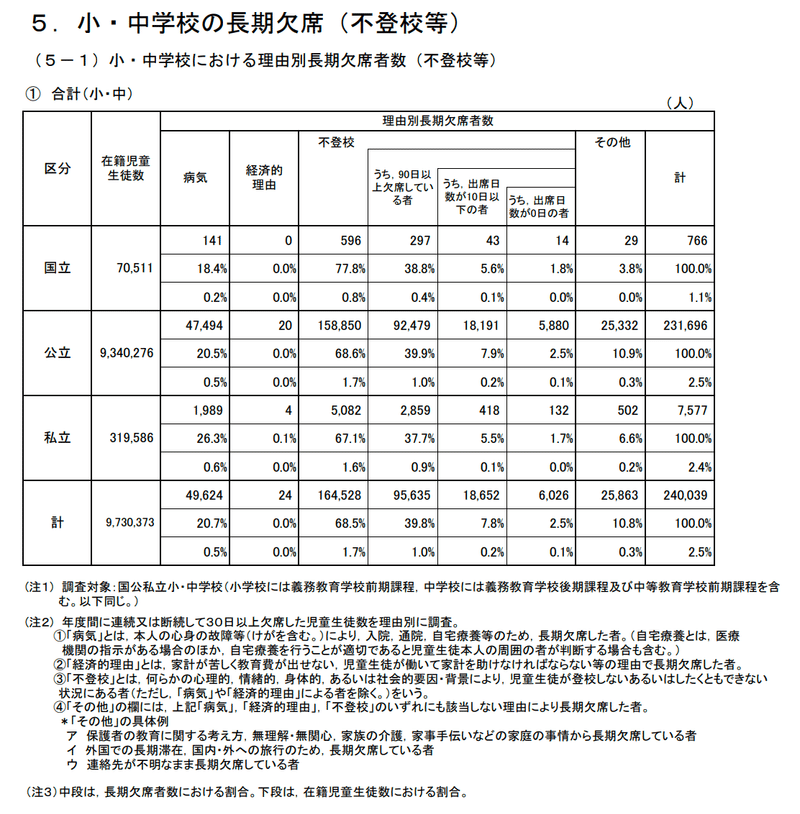

まずは、学校という場が「居場所」になっていない子どもたちがどれぐらいいるのかについて整理したいと思います。文部科学省の資料を見てみましょう。

※参考:文科省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」

長期欠席者(連続または断続で30日以上の欠席)の人数は全体の2.5%で約24万人。そのうち不登校の児童生徒は約16万人います。

この調査では、「90日以上の欠席」があるか否かが、不登校と判断する基準となっています。しかし、僕が保護者さんからヒアリングしている感覚では、「毎日午後に少しだけ顔を出している」「保健室登校をしている」といった子どもたちも多くいます。このような例も含めると「学校に居場所がない」と感じている子どもたちは、16万人よりももっと多くなるでしょう。

こちらは不登校児童生徒数の推移のグラフです。平成24年以降に注目すると、年々増えていっていることが分かります。ハッキリとした理由はわかりませんが、Branchを運営している実感としても、このグラフからも「学校という居場所がなく、家族以外にコミュニティが存在しない子ども」が増加している時代になっているのではないかと思います。

不登校の子には発達の偏りのある子も多い。もっと多様な居場所が必要ではないか

不登校の子どもたちの中には、発達的な偏りを持つ子が多いことも分かってきています。

鈴木ら(2017)は、子どもの発達診療センターを訪れた80名の児童生徒にうち、57%に発達障害の特性が見られたことを明らかにしています。さらに、そのうち87%が、不登校になって初めて発達障害と診断を受けたということです。

もちろん、発達的な偏りが直接不登校の原因となることはありません。そうだとすれば、発達障害のある児童生徒はすべて不登校にならないといけないからです。しかし、その特性のため、周囲から誤解を受けてしまう、あるいは周囲を誤解してしまい学校へ行けない、さらには学校のルールに従えないことが、不登校の要因になる場合が多いと思います。

参考:学校へは行かなくてもよいのか?――不登校をめぐる諸問題

木村拓磨 / 心理学・応用行動分析学

発達的な偏りが不登校に直結するわけではありませんが、居場所を失ってしまうひとつの要因として発達障害が挙げられています。

この考察に従うように、Branchを利用する子どもたちも8割程度が不登校です。全く学校に通っていない子もいれば、週に数日だけ通うなど、部分不登校の子もいます。

そういう子たちがどのような生活をしているのか、簡単な例を紹介します。

【Aくんの場合】

・学校では支援学級に在籍

・クラスへは登校したいときにだけ行く。

現在は支援学級で開講される体育のみ週に1回の参加。

・オンラインで遊ぶ友だち、支援学級の友だちが各々2名ほどいる。

【Bくんの場合】

・学校には全く登校せず、同年代の子との交流もなし。

・本人も同年代の子との関わりを望んでいない。

・保護者の方が、プリントなどをもらいに学校を訪問している。

・家では、好きなゲームを好きな時間に遊んで過ごしている。

【Cくんの場合】

・本人の意思で学校へは行かないと選択。

・保護者の方の仕事に付いていきながら、ホームスクーリングを利用して好きなことを中心に学んでいる。

・小学校の友だちが家に来て遊んでくれたり、家族同士のつながりがある子と遊んだりしている。

・人のことは好きだが、学校へは行かないという選択。最近行き始めた適応指導教室で友だちができると良いなと思っている。

オンラインと支援学級に友達がいたり、同年代との交流を望まなかったり、「人は好きだけど学校はいかない」という選択をしたり。Branchを運営していると、交流の仕方や居場所の選択肢はもっと多様であっていいはずだと感じます。運営していくなかで、子どもたちと共に発見していきたいと思います。

必要なのは「媒介」だった。オンラインコミュニティ上の方が生き生きとする子どもたち

弊社では緊急事態宣言以降、「Branchオンラインコミュニティ」というサービスを立ち上げて、オンライン上で子どもたちとコミュニケーションを取っています。運用していくなかで、驚いたことがありました。

それは「対面ではコミュニケーションが難しい子が、テキストチャット上では生き生きとしている場合が多かった」ということです。

とくに驚いたのは、弊社が代官山で運営する「Branch room」に1年ほど通っている子の変化です。利用当初は小学校低学年で「外の世界が怖い、もう生きていたくない」と、居場所がないことに苦しんでいる状態でした。

そんな子が、オンラインコミュニティ上で、自らイベントの企画をするまでに積極的に交流するようになったのです。弊社はDiscordというサービスを用いてオンラインコミュニティを運営しているのですが、先日は「自分の好きなゲームをみんなにプレゼンしたい!」と企画をし、事前準備から発表まで積極的に取り組んでいました。

言葉づかいも大人のように丁寧で、みんなを喜ばせています。

Branchを利用する子どもの多くは、オフラインでの対面活動よりも、オンライン上での居場所の方が、明らかに生き生きとしていたのです。

ここで発達障がいの子たちのコミュニケーション/社会性について興味深い話をしているブログの、一部を抜粋して紹介いたします。

ここでオークス(Ochs)とソロモン(Solomon)のAutistic Sociality(自閉症的社会性)を思い出し、なるほど、と思う気持ちが高まった(Ochs & Solomon, 2010)。今回の研究で作業仮説としているように、自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder, ASD)者のコミュニケーション障害は、定型発達者とのコミュニケーションのやり方の違いから生じている、いわば「通信プロトコルの互換性問題」であり、ASD者にはASD者に適したコミュニケーションのやり方があると考えられる。

さらに、オークス(Ochs)らによると、ASD者とのコミュニケーションでは、直接コミュニケーションをとるよりも、何らかの媒体を介す方が好まれる、とある。リアルタイムの場であれば、何らかの媒介する道具、あるいは、メールのように、パソコンやスマホなど、なにか媒体があった方が、コミュニケーションが円滑になるとのことである。

参考:Autistic socialityとNew normal

「まさに!」

という感じで、僕たちが関わっている子たちは「何らかの媒介」を必要としていたのだと合点がいきました。緊急事態宣言の最中でも普段と変わりがなかった(むしろ元気だった)のは、もともと「三密」が苦手だからで、コンピュータやスマートフォン、ゲーム機器を媒介にした交流がメインになることで生き生きとしていたのでした。

まとめ

多くの子どもたちにとって、家庭以外の居場所は学校になります。そこに居場所を見いだせない子どもたちは、支援学級へ通ったり不登校になったりしますが、自分自身で居心地のいいコミュニティを発見することは困難です。

僕はその解のひとつが、オンライン上のコミュニティだったのだと「Branchオンラインコミュニティ」を通じて感じました。緊急事態宣言は「オンラインの方が向いている」子どもたちが、たくさんいるという結果をあぶり出しました。

そのなかにはオンラインゲームやインターネット上にしか居場所がないという子もいます。どうか世の保護者さんたちには、その居場所を奪わないで欲しいと切に思います。

Branchでは、お子さんの好きなことを見つけたり、好きなことを伸ばすための環境創りのお手伝いをさせて頂いています。ご興味ある方はこちらから。

※Branchの子どもたちの例は個人が特定されないよう、一部改変して記載しております。

サービスのために使わせて頂きます