なぜ人は「絵心がない」と言うのでしょうか? ”描きたい、でも踏み出せない”人へ(3)

はじめに

前回の記事に引き続き、野菜・果物の形を実物を見て描く方法を紹介します。なお、前回の記事は、以下をご覧ください。

丸い果物と細長い野菜の形を描く

前回の記事で紹介した曲線、真円の練習成果を活かすために、対応する曲線や丸い輪郭を持つ野菜や果物を実際に目にして描いてもらうことにします。

長い曲線の輪郭を持つキュウリ、ニンジン、まん丸い輪郭の候補としては、ミカン類(ミカン、オレンジ、グレープフルーツ)、リンゴ、トマトが代表候補になります。

その中からミカン類とキュウリの線描を第一候補として選び、時間の余裕があるときはニンジンやトマトの線描も体験してもらいます。

最初に、デモンストレーションで描いたグレープフルーツとキュウリの線描の事例を紹介します。(下に第1回の掲載した線描例を再掲載します。)

始める前に、ペンで物の輪郭を描くための大事なポイントをお話しします。

それは、「実物を目の前にして、どのように観察するか」です。

結論を下に示します。

それでは、その内容を説明します。

描く前に実物をどのように観察したらよいか

具象画の場合、あるものを目の前にしてどのように描いたらよいのでしょうか。この問いに対して、絵の技法書では

「対象をよく観察して描くこと」

と書いてあることが普通だと思います。

確かにその通りです。けれど、初心者の方に「よく見て描くこと」とそのまま伝えても、どこから描いてよいか分からない様子です。

思うに初心者の方には「どのように観察したらよいのか」を具体的に説明しないといけないのではないでしょうか。

そこで、私の場合次に述べる原則を最初にお話ししてからデモンストレーションすることにしています。

どのように観察するか:原則

原則1:物の形の特徴を観察すること。物には固有の名前があり、どのよ

うな形の特徴からその名前が付いたのかを考えて観察する。

(特徴となる形をパーツにわけ、それぞれの輪郭線の曲り具合、大

きさや長さの相互の比率を観察し把握する)

原則2:物の立体を、表面の突起物や模様の形と関連付けて観察する。

(表面の曲がり具合と模様の曲がり具合、正面と端の部分での模様

の相互距離、分布の違いを観察し把握する)

以上の原則に基づいて観察したのち、どのように線描するか、その原則についても述べます。

どのように線描するか:原則

原則1:実物を目の前にして、特徴となるパーツごとに輪郭を描く。

原則2:30~40秒間輪郭を眺めて、空で覚えた後、実物を見ずに線を引き

ます。

(少し線を引き、実物を見て、また線を引くような繰り返す描き

方はしない)

原則3:線を引いた結果、実物の輪郭が正確に描かれてなくてもよい。観

察した特徴を正確に描くことが重要である。

原則4:表面にある模様や小さなくぼみ、突起物を利用して物が立体的に

見えるように線を引く。

具体的な観察について:事例

次に体験会では、実物を前にして詳細な観察方法を説明し、その観察結果をもとに、今度は詳細に手順を説明しながら、線描の各工程をデモンストレーションします。なお、本記事では、観察するポイントだけにとどめ、具体的な線描の工程は別の機会に記事にいたします。

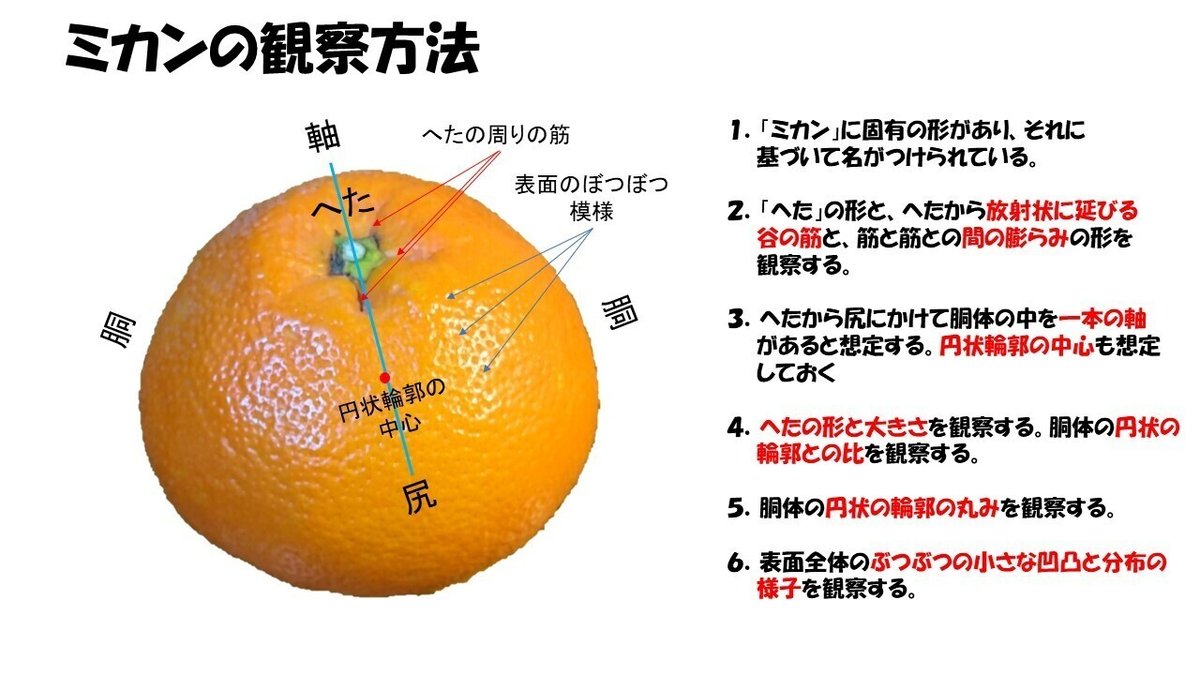

ミカン・グレープフルーツの特徴の観察方法

まず、丸い輪郭を持つミカンの観察方法を下の図に示します。

次に、細長い野菜、キュウリの観察方法を下の図に示します。

以上、文字で書くと大変複雑なように思われるかもしれませんが、デモンストレーションで実物を指し示しながらその内容をお話しするとたいていの方はすぐに理解していただけます。

以上の観察を元に、それぞれの野菜果物をA4サイズの紙にペンで線描する工程をデモンストレーションしますが、本章の冒頭で述べましたように、別の記事でご紹介いたします(特に、物の表面の模様や突起物による立体の見せ方は大切なポイントなので、詳述したいと思います)。

デモンストレーションで描いた線描を、再度下に示します。

どうでしょうか、描かれた形はミカン(グレープフルーツ)はミカン(グレープフルーツ)、キュウリはキュウリのように見えませんか。さらに二つとも平な紙に描かれたにも関わらず、線描だけでも立体的に見せることが出来ています。

デモンストレーションの後、体験者の方には、それぞれミカン類やキュウリを実際に描く体験をしていただきます。

その結果、体験者は以下の二つの点を身をもって理解していただけます。

1.写真のように正確に描かなくても、輪郭の特徴を描くことで、名前が示

すその物の形を描くことが出来る。

2.物の表面の模様をある規則に従って描くことで、線描だけで立体に見せ

ることが出来る。

以上述べた観察方法と線描方法は、目の前に見えるどんな物にも適用することができます。時間に余裕がある場合は、みかん、キュウリのほかに細長い代表として、ニンジン、丸い代表としてトマトを描いていただくこともあります。

さあ、いよいよ透明水彩絵の具による彩色の体験です。次の記事で紹介いたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?