長襦袢を縫う③ ~袖を無双に、裾を袷にする~

無双袖を縫っていきます。自己流の和裁で作っていきますので、出来るところはミシンでガンガン縫っていきましょう。

長襦袢専用の反物をミシンで縫う場合は、ミシン針は9号に、縫い針は四の針変えてください。ステッチは細かいと布が引っ張られる原因になるので、ステッチは7㎜ぐらいまで大きくした方がいいです。

型紙と各サイズは下のマガジンからどうぞ。

1.1 左右を縫う

印をつけた袖を中表にします。半分に折った状態です。

袖口側(振り側)は端から端までまっすぐ縫ってしまいましょう。返し縫も忘れずに。

袖付け側は、袖付け部分は破線部分だけを縫い、袖付け部分を残します。このとき、袖付け印の2、3㎝前から図1のように数ミリ控えて縫ってください。「控えて縫う」とは、内側に縫うということです。

半月マークはわなので、ここが折山です。

1.2 袖を中に入れる

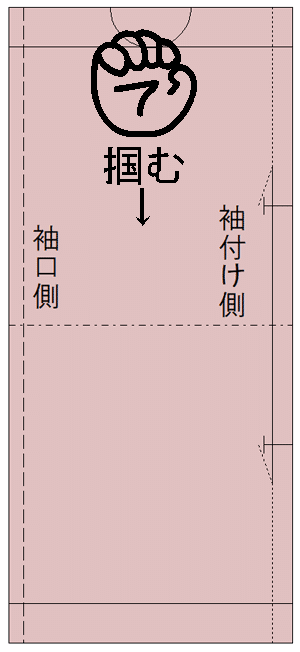

両側に向か合わせになるように2㎜でキセをかけます。そうしたら、下は何も縫っていない状態なので、中から手を入れて図2のようにわの部分を掴んでそのまま下に引っ張ってください。

すると、図3のようになります。そして、内側と外側の袖下の印を合わせるのですが、前回の記事でも書いたように、ここで印がないと合わせるのがとても難しいです。ここで、両側のキセを毛抜きあわせにしていくのですが、要するに両方のキセ山をぴったり合わせるという意味です。

両側をキセをかけたとき同じ方向に倒し、内側の袖も全部一緒にマチ針で留めてミシンで縫います。実際にやってみると、このとき毛抜き合わせするという意味がわかると思います。

同じ方向に倒さず、交互に倒す方法もありますが、素人の私にはミシンのズレの原因になるため、同じ方向に倒すことにしました。布地が分厚くなっているので気を付けてください。そうしたら、袖下に2㎜から4㎜のキセをかけ、袖付け側から手を入れてひっくり返します。

1.3 無双袖の完成

ひっくり返すと、図5のようになります。あとは、袖口袖下のキセを綺麗にそろえて、しつけをかけておきます。袖付け側は何もしません。私は一目落としまたは二目落としでしつけをかけています。

浴衣と違ってキセが取れやすいのでしつけはかけた方がいいです。

袖口は24~25センチの所(図5の左ノッチ)に、手縫い糸または絹糸を房になるように2本ぴょこんと縫い付けて縛ったら完成です。座布団の真ん中みたいなやつです。

もう片袖も同じようにするか、または左右逆にして縫ってください。

2 身頃を縫う

身頃は、裾以外は浴衣とほぼ同じです。内揚げを縫った後に、背縫い、それから脇を縫って耳ぐけしてください。内揚げは、縫った後にくけた方がいいのかもしれませんが、4か所もあるので私は省略しています。内揚げなどの縫い方は以下を参照してください。今回衽はないので、脇までしか縫い合わせません。身八口どまりには、一辺1㎝から2㎝の力布を脇を縫い合わせる際に後ろ身頃と前身頃の両方に軽く縫い付けてください(計4枚)。

3.1 裾をつまみ縫いする

脇から脇まで、裏身頃から山折りにして、1㎝でつまみ縫いします。

縫ったら2mmでキセをかけます。

キセに合わせてつまみ縫いを表に返します。そうすると、裾のふき風になるわけです。私は、ふきは作らずにキセ山を合わせるだけでここは終了します。

3.2 裾折り返しを縫う

後は、裾折り返し10cmと縫い代1㎝を裏側に折ってギリギリをミシンで一直線に縫うか、くけつけてください。プレタの長襦袢はがっつり表にステッチが出ているので、私は時短でそのまま縫ってしまいます。

これで身頃は完成です。

まとめ

次は、たて衿と衿をつけていこうと思います。たて衿のつけ方は2種類あるのでどちらも紹介できれば。といっても、一つは浴衣の衿と同じ方法です。

単衣を縫ったらアンサンブルで羽織を縫っていこうと思います。

ポリエステルなら胴抜きにしたいなーと思っています。

それでは。