映画「オール・ザット・ジャズ」_ 飲んで、愛して、踊って、歌って。後に残るは、空舞台。

本作は、1980年5月に開催された第33回カンヌ国際映画祭で最高賞「パルム・ドール」を受賞している。

マルチタレントである振付師ボブ・フォッシーが、病み衰えた自分自身を、大胆にもペーソス込めて語ったミュージカル映画だ。つまり、死にゆく男のものがたり である。

※あらすじ・スタッフ・キャストは、下記を参照。

まじめにふまじめ、ジョー・ギデオン。

ブロードウェイの演出家のジョー・ギデオン(演:ロイ・シャイダー)の生活は、ヴィヴァルディを聞きながらシャワーを浴び、目薬とデキストロファンタミン(興奮剤)を服用し、「さぁショータイムだ!」と自分を鼓舞して始まる。

鏡に映る自分の姿を見て「今日も大丈夫だ!」と安心して。

しかし、朝っぱらからすでに悪い咳をしている。

彼は映画監督とブロードウェイの演出家、二足のわらじで日々仕事に追われている。いや、二兎を追っている、といった方が正しい。

映画監督としては、撮影したフィルムを編集しては試写、さいど編集しては試写を繰り返し、何度も何度もいじくりまわす。プロデューサーが公開間近、とっとと編集終わらせようぜ、と急かしても、なお。

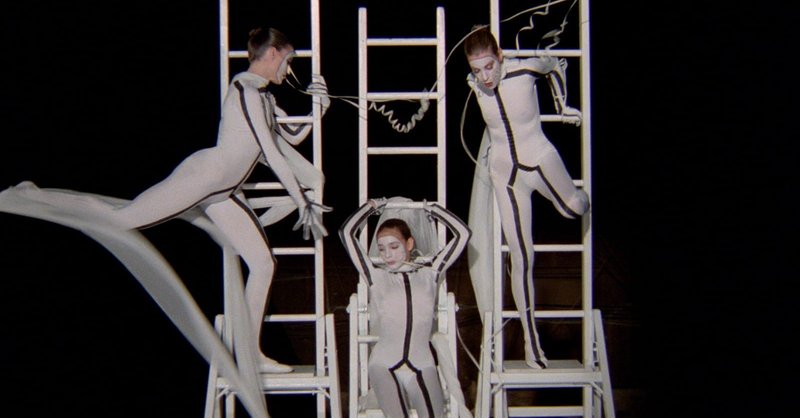

ブロードウェイの演出家としては、既存の手法に安住することなく、今まで誰も見たことのないショーが出来ないものか、斬新な振り付けを追究する。卑猥だ、前衛すぎて客が入らないと、スポンサーが眉をひそめても、尚。

当のギデオンは、女好きのいっけん軽薄な奴。ただの女たらしではない。人たらしだ。

周囲には、舞台美術家に音楽家、プロデューサー、彼と一緒に仕事をしたい一流どころが次次に集まってくる。ギデオンは有能がクリエイターなのは間違いない。「こいつならやってくれる」と期待されているのだ。

その期待を引き受けるということは、道楽ではない、仕事。

「自分のやりたいこと」を追求しながら「お客は呼ばなくてはならない」

プロとしていちばん難しい重責が、彼の背中にのしかかる。

だから、周囲の評判に絶えず耳を澄まし、年がら年中自分の生業のことばかり考えている。内心では、ものすごく苦しんでいる。

「ショービジネスは、嫌いで、大好きだ」と劇中彼が呟くのは、このこと。

ワーカホリック。女たらし。不真面目なふりして、真面目。そして病的。

このキャラクターに、我々は、ある実在の日本人作家を思い起こすだろう:

太宰治だ。

じっさい、彼が撮影した映画の主役から

「貴方は平凡になるのが怖いんだ」「並でないことを恐れてる」

太宰と同じ「道化」たる側面を、指摘される。

薬の取りすぎ。酒の飲み過ぎ。仕事のしすぎ。考えすぎ。

まともな休息をとらず、毎日不養生な生活を送り、自身の体を痛めつけていく。

緊張の糸が切れたら見事に崩れるだろうな、と、破滅の予感を漂わせる。

そして、とうじ「ジョーズ」「恐怖の報酬」でブイブイ言わしていたロイ・シャイダー:健全で頑健な肉体を持つ役者こそ、(劇中の不養生な生活を見ればなおさら)ふだんの覇気は、からげんきに見えてしまう。

常にあせっかきなのも、やんぬるかな。

カラダの奥がかゆいんだ:それが致命傷。

こんな彼にも、妻と、幼い娘がいる。

家族関係はそれなりにうまくいっている:

とくに可愛い娘は、父親が週末帰ってこれないと聞けば切なくうつむくし、

たまの休日には、父親をねぎらって、母娘で息の合ったナンバー「Everything Old is New Again」を踊ってみせるし、

最後には父親に注意する「私たちを残して死なないでね!」と。

だが、それを言われたときには、もはや手の施しようがない。

ある日、ギデオンはぶっ倒れ、病院に担ぎ込まれる。

診断されたときにはすでに悪い、重度の狭心症。

これまでの不養生も祟ってか、日を追うごとに病状は悪化する。

入院中もなお酒を飲んだりタバコを吸ったり美食にふけったり女の体に溺れたり、わかっちゃいるけど愚行をやめられないせいもある。

気がつけば、全身をチューブにつながれて、目前となった「死」。

人生なにが悲しいかって、死の間際まで金のことに頓着しなきゃいけないということ。

スポンサーたちは公演の中止が決まって損害のことに頭を悩ませるし、

ギデオン自身は「1日750ドルも払って、俺は死ぬんだ!」と絶叫する。

(医療費補助の薄いアメリカに生きる人間らしい本音でもある。)

幕が上がる、ラスト・ショーがはじまる。

かつて太宰治の熱烈なフォロワーたる作家・田中英光は「さようなら」にて(以下、青空文庫より引用)

「グッドバイ」「オォルボァル」「アヂュウ」「アウフビタゼエヘン」「ツァイチェン」「アロハ」等々――。

右はすべて外国語の「さようなら」だが、その何れにも(また逢う日まで)とか(神が汝の為にあれ)との祈りや願いを同時に意味し、日本の「さようなら」のもつ諦観的な語感とは比較にならぬほど人間臭いし明るくもある。「さようなら」とは、さようならなくてはならぬ故、お別れしますというだけの、敗北的な無常観に貫ぬかれた、いかにもあっさり死の世界を選ぶ、いままでの日本人らしい袂別な言葉だ。

と書き残した。

もっとも、こう書いた田中英光も1949年5月、太宰の死から約1年後、三鷹市の禅林寺の太宰の墓前で、睡眠薬アドルム300錠と焼酎1升を飲んだ上で安全カミソリで左手首を切って自殺を図り、それが元で、死ぬ。

ギデオンも、同様に死を迎える。外国人らしくしみったれず、明るく軽やかに。

死の間際、走馬灯の中で彼が降り立つのは、旧友たち、仲間たち、女たち、愛しい妻娘が観客の、キラキラとしたステージ。

彼はそこでラスト・ショーを打つ。

永訣のナンバー「Bye Bye Life」(原曲は「Bye Bye Love」)を、生真面目に歌う。

それは「さようなら」の冷たい世界とは程遠く、生の未練をきっぱり捨てて、底抜けに人間臭く明るく歌う。

歌詞は「Bye Bye life, Bye Bye happiness, hello lonliness」とネクラ、

でもそこは持ち前の空元気で?陽気に、歌う。

サヨナラが、モノスゴク明るい。

見事に歌い切った後、観客たちにハイタッチ、キス、抱擁を交わす。

アンコールを求める大歓声、もうワンステージ踏もうか。

いや、よくよく耳をすませば、心電図が次第に弱まる音がする、脈が遠くなる音がする、歓喜の中に不気味な音が続く。

やがて、心拍停止して、夢は途切れる:

ギデオンの死体が、ビニール袋に包まれる。 映画はそこで終わる。

幕が降りる、空舞台だけが残される。

そしてエンディングテーマとなるのが「ショウほど素敵な商売はない」。

これは、ミュージカルファンなら知らなきゃモグリのナンバー。

西部開拓時代少女のシンデレラストーリーを描いた「アニーよ銃を取れ」(1946)のために書かれ歌われた(曲調は、底抜けに明るい)後、曲名がそのままタイトルとなった映画(1954)で、家族解散の危機に瀕しながらもなんとか持ちこたえたボードビリアン一家が、物語の締めくくりに歌った(だから、ちょっとしんみりしている)曲だ。

本作ではしかし、なんと虚しい感じで歌われることか。

スタッフロールが淡々と流れる中、鎮魂歌のように歌われる。

まるでギデオンがいなくなった後の世界:空舞台を表すかのようだ。

エンディングに耳をすまして、思い浮かべるのは、「空舞台」を語った 故人の言葉だ。

人は、いつかいなくなる。あんなに息を弾ませて走っていた人たちも、胸が潰れるほどの思いで男を愛した女たちも_みんないなくなって芝居は終わり、空舞台だけがそこに残る。

(中略)

人があくせく生きた後に残るのが<空舞台>なら、夥しい教養と、キラキラ光る知性の行き着く果てにあるのも、森閑と静まり返った<空舞台>である。生と死の間に黙って佇む<空舞台>である。

「冬の女たち_死のある風景」久世光彦 (新潮社) より引用

本作の監督であり、主役に自分自身を投影した男:振付師ボブ・フォッシーは、かくも壮大なバビロンの、みごとな<空舞台>をこの世に残して、本作の10年後に、逝く。

※本記事の画像はCriterionより引用 しました。

この映画の話は面白かったでしょうか?気に入っていただけた場合はぜひ「スキ」をお願いします!