幸せだけを願うとチームはどうなるのか #shiawase2022

突然ですが、幸せです!

『shiawaseシンポジウム2022 in 国際幸福デー』の実幸委員会のメンバーとして約半年取り組んでまいりました。

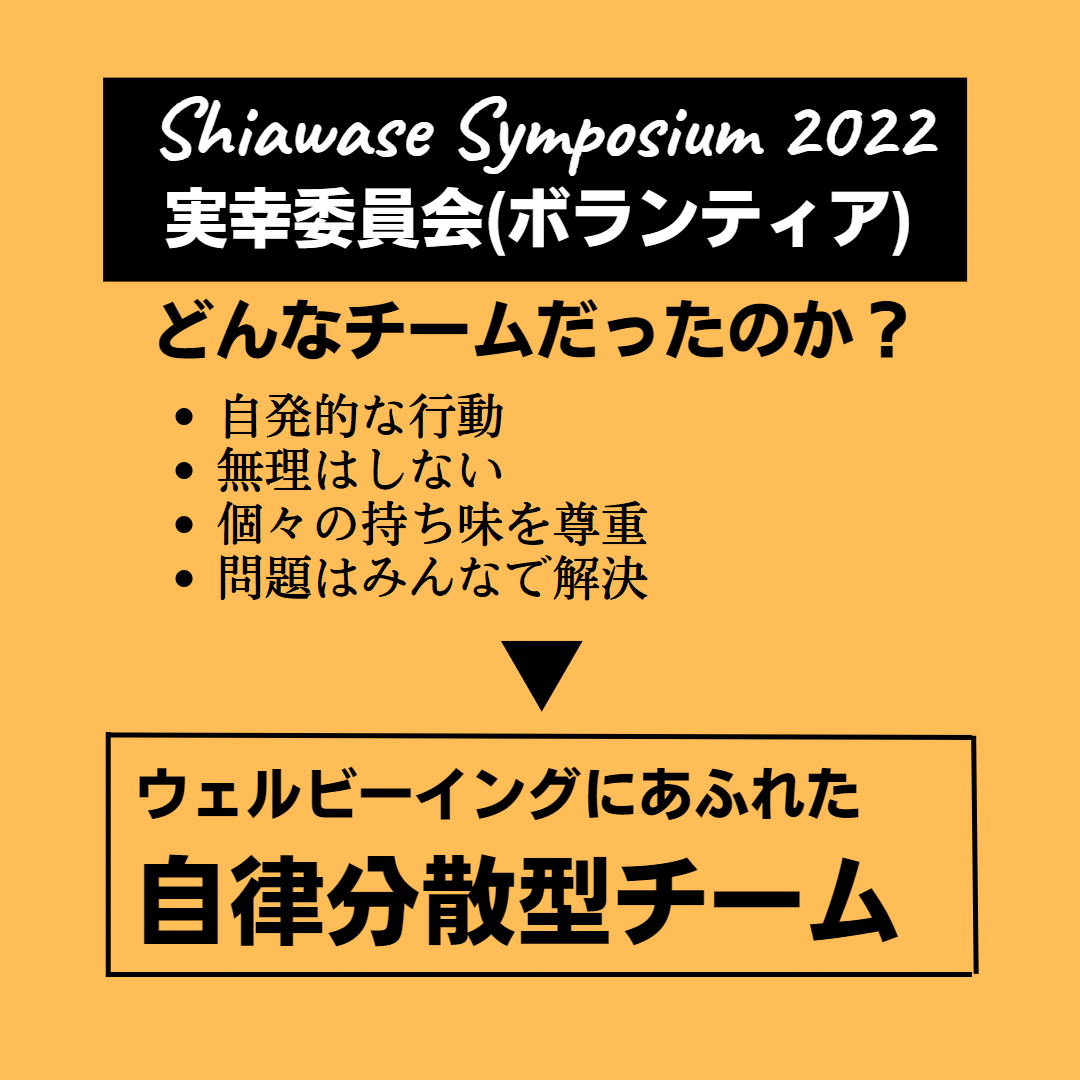

アースデイの東京事務局長河野竜二さん、ピースデーの一般財団法人PEACE DAY代表理事井上高志さんのお二方に「うらやましい」と言わしめた「実幸委員会」。どういうチームだったのかを簡単にお知らせしたいと思います。

ウェルビーイングにあふれた自律分散型チーム

結論から言えば「ウェルビーイングにあふれた自立分散型チーム」になっていたと思います。簡単に言えば「また参加したいっ!」という感じです。

shiawase シンポジウム 2022 in 国際幸福デーとは

「shiawase シンポジウム 2022 in 国際幸福デー」。開催の概要は以下の通りです。

武蔵野大学(東京都江東区・西東京市)しあわせ研究所は、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科ウェルビーイングリサーチラボと共に「shiawaseシンポジウム2022 in 国際幸福デー」を2022年3月19日(土)~21日(祝・月)にかけて開催します。「みんなでしあわせをシェアしよう」のテーマに沿って、基調講演、ワークショップ、学会など、さまざまな企画が開催されます。オンラインの他に一部リアル会場の利用を予定し、参加費無料でご参加いただけます。

なぜチームのウェルビーイングは高まったのか?

私が注目しているのが以下の4点です。

タックマンモデルの様な成長があった

たったひとつ残ったグランドルール

幸せの4つの因子は他者貢献に繋がった

ビジュアル化で臨場感を高められていた

タックマンモデル

チームの成果もしくは関係性は混乱期において一度下がるが、その中でお互いの理解が深まるというものです。

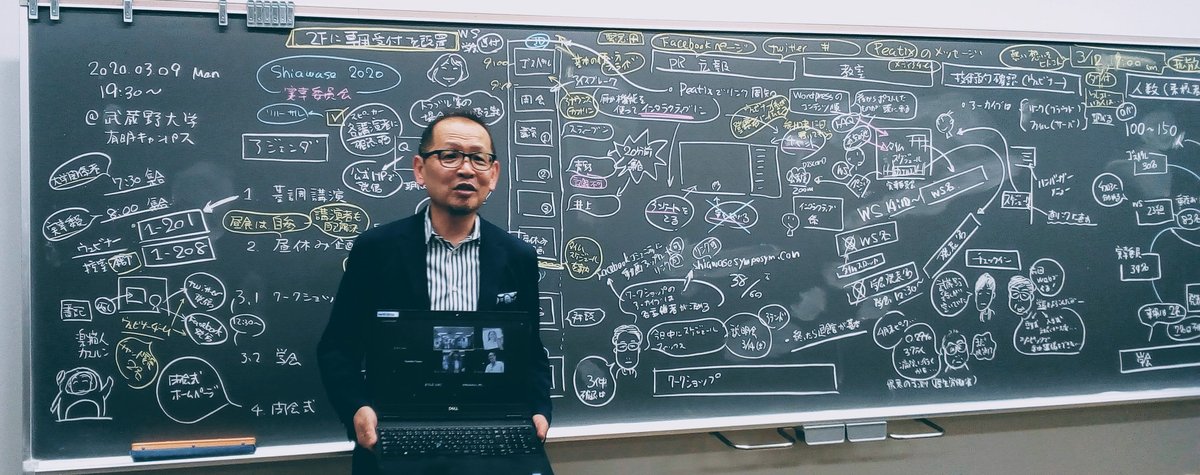

(板書は筆者によるもの)

自分自身の印象としては前回の2021年の実幸委員会がその時期に当たっていたのではないかと思います。ちなみに2021年ははじめてのオンライン開催となっており、そういう意味でも混乱していました。

最後に残ったグランドルール

実はグランドルールは2021年の時はいくつかあったのです。

全方善し(旧、三方善し)

自分に正直・大事に。頼る、口に出す

時間を大事に

GOOD MOTTOな提案

すいません、という概念はなし けれど「すいません」はナシですよ、をわざわざ言わない

shiawase家族

ルールが無いのがルール

最後に残ったのがルールが無いがルールである、「ウェルビーイング・不ファースト」。迷ったら幸せになる方法を。みんな(共同体)の幸せを考えるとあなたはどうしますか。

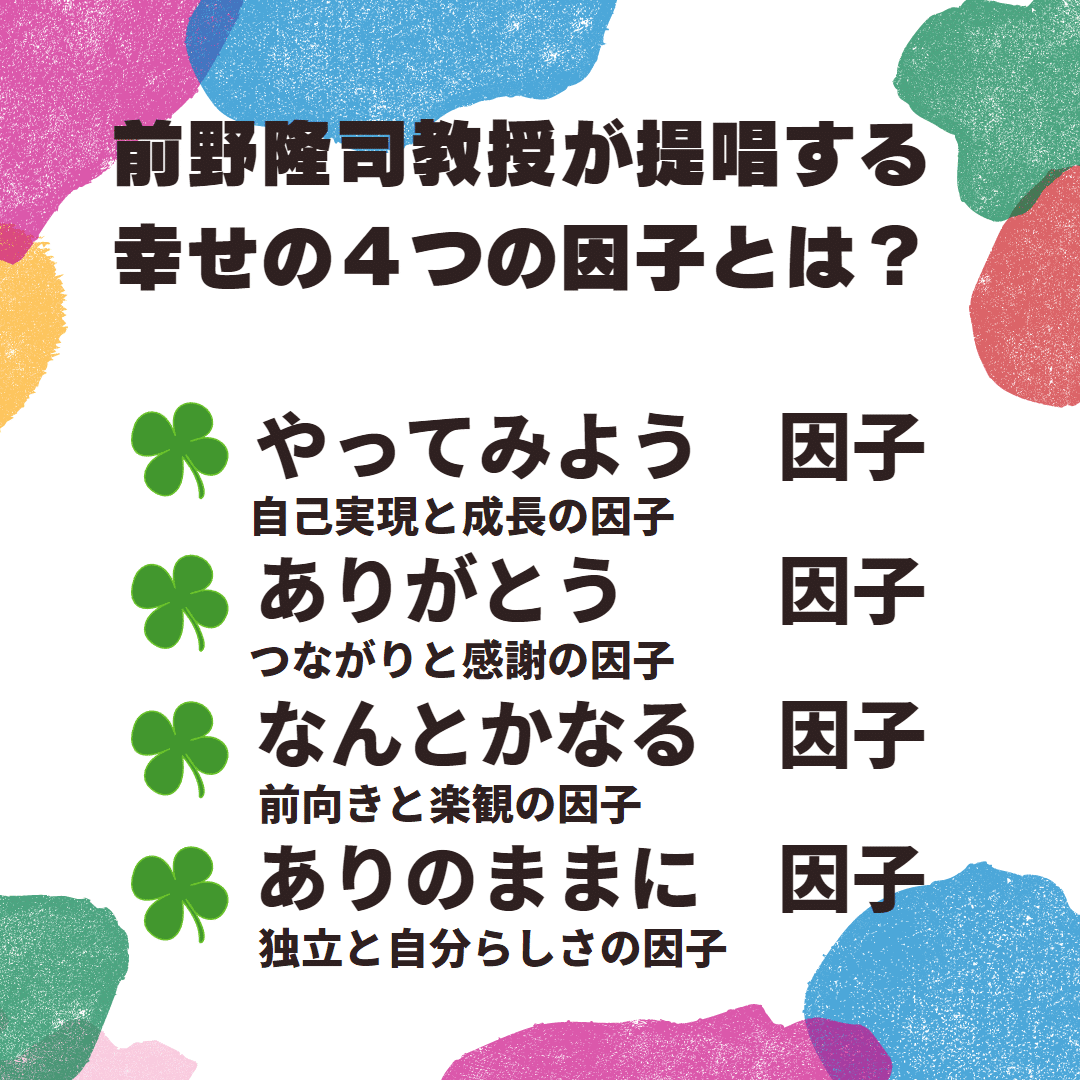

実幸委員会の全員が知っている「幸せの4つの因子」

グランドルールの根底には下記の「幸せの4つの因子」があったのだと思っています。

やってみよう因子・・・自己実現と成長の因子

ありがとう因子・・・・つながりと感謝の因子

なんとかなる因子・・・前向きと楽観の因子

ありのままに因子・・・独立と自分らしさの因子

これらの4因子を持つこととアドラー心理学で言うところの「共同体感覚」つながっていたのだと思います。これがチームの心理的安全性を高めたのだと考えます。

迷ったら立ち戻れる議事録の存在

実幸委員会での私のメインの活動は議事録を書くことでした。

実幸委員会は約半年間、毎月1回以上のペースで開催されました。基本的には1年先の予定が埋まっている前野隆司教授の空いている時間が設定されました。そのため曜日や時間帯はバラバラになっていました。

実幸委員会のメンバも多様また多忙なため、曜日や時間帯によっては参加できないということになります。

「魂(たましい)参加」というのが欠席の場合の合言葉です。

上記の状況もあり、最初はグラレコ(グラフィックレコーディング)で議事録を残していました。後半は、クラウドのドキュメント共有サービス()(Google ドキュメント)を使いました。仮に書き間違い、ヌケモレがあったとしても即時に訂正してもらえるなど効率的でした。

ビジュアル化とは問題や課題の外在化

対話や議論がうまくいかないということは誰もが経験しているのではないでしょうか。

上記の場合、問題が参加しているヒトやそのヒトが為したコトにある、と考えているケースが多いと思っています。

グラフィックレコーディングやビジュアルファシリテーションが対話や議論に有効なのは問題とヒトやコトを切り離せること。問題や課題を外在化することは対話や議論において必須なことだと思っています。

結論

結論は「チームに必要なのはウェルビーイング・ファースト!」

2021年は2日間。2022年は3日間と会期が拡大してきました。次の2023年のshiawaseシンポジウムは期間1週間に拡大すると言われています。

幸せになれる実幸委員会への参加をお待ちしております。

関連記事等

楽描きが世に浸透するための研究のための原資として大切に使います。皆様からの応援をお待ち申し上げます。