高圧ガス製造保安責任者(乙種機械)を受けてみた。

1.なぜ受験したか?

―将来のための知見として

受験したのは2023年11月です。

高圧ガス製造保安責任者(乙種機械)の資格を受験した理由は、これは思いっきり将来的なところが大きいです。VUCA(ブーカ)で将来なんてどうなるかわからない。ぶっちゃけ残りの現役時代に水素社会は懐疑的なところですが、株式投資でも水素関連銘柄が外せないように、本業に近接する業種、というか広義・建築業界(清水建設ほか大手ゼネコン、大手サブコンの高砂熱学など)では業務範囲に入っているところもある。

勤務しているところはフォロワー&ニッチ戦略のため、世の中が動き出すと経営層がいろいろ言い始めそうだから自己防衛的な知見獲得といったところです。あとは将来事業に向けてのリスキリングですね。

もちろん建築設備の分野では、エネルギー効率の向上と環境負荷の削減が重要なテーマであり、水素技術はこれらの課題に対する有効な解決策を提供する可能性があります。

2.どんなことに役に立ちそうか?

前述したとおり将来を考えてのことなので業種的ても今すぐは役に立ちようがありません。なお、資格保有者で一般的に役に立ちそうなものは後述しておきます。

ただ組み合わせとしては以下ができるかと思っています。

①建築士(設備一級、建築設備士)×高圧ガス(知見)

②施工管理(管工事)×高圧ガス(知見)←プラントですね

③行政書士×高圧ガス(知見)←手続き関係が増えたら

知見を活かして①の建築関係であれば少し壮大な話ですが以下が考えられます。実際のところは専門工事会社と協業(投げちゃえ)っていう形なんでしょうが、やはり総括する人はある程度は知っていないとね。

環境負荷の低減

水素は燃焼時に二酸化炭素を排出しないため、建築物のエネルギー供給源として使用することで、建築全体のCO2排出量を大幅に削減することが可能です。これは、気候変動対策として非常に重要であり、持続可能な建築設計施工において求められる特性です。

再生可能エネルギーの利用促進

水素は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを利用して水電解装置で製造することもでき、これにより建築設備においても再生可能エネルギーのより効率的な活用が可能になります。建築設備における水素の活用は、エネルギーの地産地消を実現し、エネルギー供給の安定性を高めることにも寄与します。

総合的なエネルギーソリューションの提供

建築設備設計における総合的なエネルギーソリューションの提案が可能になります。水素を活用した暖房、冷却、照明などのシステム設計を行うことができ、エネルギー効率の高い建築物の実現を支援します。

将来の建築設備設計において求められる水素技術の安全な取り扱いと、効率的なエネルギー利用の専門知識を習得する。これにより、より持続可能で革新的な建築設計に貢献し、エネルギー問題の解決に向けた新たなアプローチを提供できるようになるのではと期待しています。

高圧ガス製造保安責任者乙種機械の資格保有者は何ができるか。

(一般的に役に立ちそうなこと。法規に書いてある通り)

乙種機械責任者 高圧ガスの製造現場(化学工場、コンビナートとか)で、設備の維持や点検、検査員の監督などができる資格。 資格保有者は保安主任者や保安係員、販売主任者などに就任できるのが特徴です。 ただし、保安技術管理者に就任できるのは、処理能力が100万㎥/日未満の事業所に限定されます。

求人例

以下に、いくつかの求人例を挙げてみます

製造業: 化学プラントや石油化学コンビナートなどの製造業では、高圧ガス製造保安責任者の資格を持つ方が求められます。具体的な職種としては、設備管理、生産管理、保全管理などがあります。

施設管理: 商業施設や医薬品工場などの施設管理でも、高圧ガス製造保安責任者の資格が必要とされることがあります。具体的には、冷凍冷蔵設備のメンテナンスや設備の運用管理などが求められます。

運輸業: タンクローリードライバーなどの運輸業でも、高圧ガス製造保安責任者の資格が必要とされることがあります。具体的には、高圧ガスの配送や荷卸作業が求められます。

営業: 天然ガス関連の営業や設備保守の管理などでも、高圧ガス製造保安責任者の資格が活かせます

3.勉強方法

①購入した本

ネットで調べたけど情報はそこそこあるのですが、あまりあてになりませんでしたね。

①中級 高圧ガス保安技術(乙種化学・機械)(第19次改訂版)

②乙種化学・機械 試験問題集(公式)

③2023-2024年版 高圧ガス製造保安責任者試験 乙種機械 攻略問題集

④2019-2020年版 高圧ガス製造保安責任者試験 乙種機械 攻略問題集

これは【中古】です。受けると決めたら最初に手に入れるは古い過去問

⑤高圧ガス保安法令 攻略のポイント(甲種・乙種・丙種)(第4次改訂版)

⑥よくわかる計算問題の解き方(乙種・丙種) ←不要

⑦イラストで学ぶ高圧ガス保安法入門←不要

試験勉強で利用したのは不要以外の参考書です。

③と④はそれぞれ過去問6年分です。2018年分は被ってしまいましたが合わせて10年分の過去問を集めました。公式は5年分です。

②勉強期間(時間)

・私の場合は2か月半ぐらいです。8月下旬の受験申込と同時ぐらいから始めました。もうちょい早めからやってもよかったかもしれません。

・まったくベースの無い人が受けるとは思いませんが平日1時間勉強する方なら2カ月で休日は午前2・3時間勉強するぐらいがよいかと。

・他の試験でもそうですが、こればっかりは人それぞれなので早くに少しやってみる。大丈夫そうなら初める時期を調整するのがよいと思います。

③勉強方法

法令・保安管理技術・学識の3科目があります。

1.法令:

高圧ガス保安法令に関する問題

2.保安管理技術:

高圧ガスの製造に必要な化学や機械に関する保安管理の技術に関する問題

3.学識:

高圧ガスの製造に必要な応用化学や機械工学に関する問題

①保安管理技術と学識から勉強

参考書①を目を通す「中級 高圧ガス保安技術」←なにがどこにある程度でよい

②保安管理技術・学識の問題集を解く

問題集をやりながら、わからないところを参考書①を見て解く&アンダーラインでも引いておく。公式も市販も解説もしっかりしています。

(とりあえず5年分×2回)

③法令の問題集を解く

法令については問題集から始める。わからないところは法令参考書⑤に

アンダーラインを引きながら覚えていく。技術系資格の法規は過去問そのままが多いです。(とりあえず5年分×2回)

④ ②と③のループしながら過去問年数を10年分に延長。

本試験の問題数も少ないためそのうち1年分を30分ぐらいで回せるようになる。

この試験に関わらずほとんどの過去問出題系資格はこのパターンで合格できます。

ちなみに家できちんと毎日(週5かな)1時間は勉強をしていました。週末は2.3時間はしていました。途中から「サルでもわかる高圧ガス」という資格試験のみなみちゃんねるというところをわかりづらい点だけ動画学習をさせていただきました。

④学習のポイント

・他の試験でもそうですが、計算問題っていうのは答えがはっきりとわかる問題で得点源です。必ず取ることです。

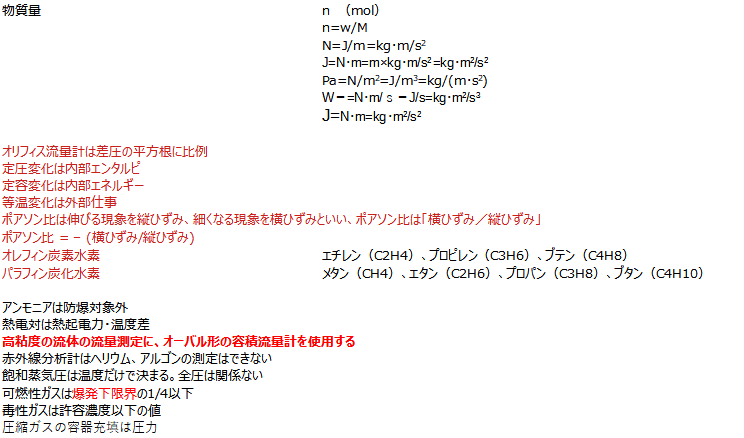

・単位換算については勉強机のどこかに貼っておくといい。単位換算にはルールがあるので一度覚えてしまえばそう忘れない。一番最後に補足説明を追記しました。圧力(Pa)のみですが、よかったら見てください。

・過去問は10年分!買う本のところでも書きましたが、業界の方ならともかく異業種の場合は市販で過去問が6年分までしか買えません。よって[中古本]で集める必要性があります。なぜ10年分かというと試験問題を公開しない系の試験の傾向で古い過去問から使いまわすことが多いという私の経験からです。

今回も過去問7~10年からの問題がちらほら。会場で〇〇の問題を初めて見た!みたいな若い子の会話が聞こえましたが、甘ちゃんですね。

・過去問は10年を最低5回は繰り返しておく。そうすれば本番でも8割は取れています。

その他

・試験問題の持ち帰りができない。会場出る時に覚えて書き写しが必要です。解答は二日後ぐらいに公表されますのでそれで自己採点できます。

・私が受けた時の合格率は全科目受験のため22.3%でした。数字だけ見ると難しそうに見えますが誰でも受験可能な試験のため、受験会場に来ないとか、絶対勉強していないだろーみたいな人も大勢いるため難易度的にはそれほど難しいものではありません。

まとめ

毎日1問でもいいから継続して勉強すること。飲み会ある日は電車の中でも朝でも昼休みでもいい。言い訳してやらないは無し。それを習慣つけることが合格への道。

補足説明(Paの組立単位→基本単位)

1. 圧力とは?

圧力は、単位面積あたりにかかる力のことを表し、次の式で定義されます。

$$

\text{圧力} = \frac{\text{力}}{\text{面積}}

$$

2. パスカルの定義

圧力の単位である Pa(パスカル) は、以下のように定義されます。

$$

1\text{Pa} = 1\frac{\text{N}}{\text{m}^2}

$$

つまり、1パスカルは1平方メートルあたりに1ニュートンの力がかかる状態を表しています。

3. ニュートン(N)の基本単位への分解

次に、力の単位である ニュートン(N) を基本単位で表します。ニュートンは、質量と加速度から次のように定義されます。

$$

1 \, \text{N} = 1 \, \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}

$$

これは、「1 kgの質量に、1 m/s²の加速度を与えるために必要な力」を表しています。

4. ニュートンの定義をパスカルの式に代入する

先ほどの 1 Pa = 1 N/m² に、ニュートンの式を代入します。

$$

1 \text{Pa} = \frac{1 \text{N}}{\text{m}^2} = \frac{1 \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2}

$$

5. 単位の整理

次に、この式を整理します。分子の m と分母の m² を整理すると、次のようになります。

$$

1 \text{Pa} = \frac{1 \text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}

$$

これにより、パスカルは基本単位に分解され、次のように表すことができます。

6. パスカルの基本単位での表現

$$

1 \text{Pa} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}

$$

7. まとめ

ここまでの計算をまとめると、パスカルは以下のように解釈できます。

1 Pa とは、1平方メートルの面積に1ニュートンの力がかかる状態。

そのニュートンの定義は、1 kgの質量に1 m/s²の加速度を与える力。

結果として、パスカルは kg、m、s の基本単位に基づき、次のように表されます。

$$

1 \, \text{Pa} = 1 \, \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}

$$

かなりわかりやすく分解したつもりです。ご参考までに。

面倒なら下記を丸覚え

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?