都響の第976回定期演奏会Cシリーズを聴いて(モーツァルトとウォルトン)

東京に住んで一年以上にもなるのに、いまだに山手線の内回りと外回りとを間違える自分が情けない。しかも往々にしてそういった類いの間違いは、今日のような大事な日に犯される。楽しみにしていた武満徹の《三つの映画音楽》は、私が原宿から代々木、新宿へと北上していた頃に演奏されたようだ。

哀しみと自己に対する怒りにくれていた私だったが、二曲目には何とか間に合った。当初のプログラムはバルトークのピアノ協奏曲第3番であったが、ソリストの病気により演奏者とプログラムが直前に変更された。演奏されたのはモーツァルトの《ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466》で、ソリストは来日中のアンヌ・ケフェレックだった。

モーツァルトのピアノ協奏曲のうち、短調で書かれたものは第20番と第24番(K.491)の二つしかないが、第24に比べ直情的でわかりやすい第20は、モーツァルトの中でも人気なナンバーのひとつだ。ケフェレックのピアノは、つとめて冷静であると言える。しかしそれは決して、血の通っていない、つまらない演奏という意味ではない。単音ひとつひとつが、小節線を跨ぐときの間の取り方、繰り返されるスケールの、最終的な目的地、それぞれの場面において、音符がどの方向に行くべきか、何を志向しているのか、それらがピアニストの身体に染み込んでいるように感じられた。だからピアノが出てくる場面になると、まるで私たちが息を吸って吐くように、ピアニストは自然な動作で鍵盤に指を置き、ピアノからモーツァルトの美しい音楽が奏でられていく。

きっとケフェレックにとって、モーツァルトは自分の一部になっているに違いないと思った。そのことはモーツァルトを演奏する上での、ひとつの究極に達したということでもある。さすが『アマデウス』のピアニストだ。ただ、齢を重ねているからなのか、急な交代によるものなのか、演奏には少なくないミスタッチがあった。しかし、それを補って余りあるほどに、彼女のモーツァルトには説得力があり、まるで「モーツァルトはこうやって弾いてたわよ」と私たちに教えているかのようであった。特に『アマデウス』のエンドクレジットに流れる音楽として印象深い第2楽章は、なぜこんなにもシンプルな音符の配列が、心を掴むのだろうと、改めて不思議に思った。

演奏が終わり、聴衆は万雷の拍手を送った。ケフェレックはそれに応え、“Händel, menuett”と私たちに伝え、アンコールを一曲弾いた。ヘンデルの《ハープシコード組曲 第1番 変ロ長調 HWV434》第4曲のト短調のメヌエットだった。ピアノ用に編曲したのは前世紀ドイツのピアニスト、ヴィルヘルム・ケンプ。

この曲もまた、理性的で典雅な演奏だった。タッチは透き通っており、解釈に遊びはなかった。そこには派手好きなバロックの巨匠としてのヘンデルの姿は微塵もなく、いまよりもっと人が少なくて、いまよりもっと時間の流れがゆっくりとしていた18世紀のヨーロッパの雰囲気が、ただあるだけだった。淡々と終わったようにも思えたが、ここでも、真摯に曲に向き合ったときにしか生まれ得ない説得力が感じられた。

ケフェレックは、その前に弾いたモーツァルトの協奏曲がニ短調であることを重んじ、その下属調であるがため、アンコールにこのト短調のメヌエットを選んだのだろう。d-mollの和音で終わった協奏曲の、その和音をドミナントとしてg-mollの音楽が紡ぎ出される。まるで長い本編が終わったあとのエピローグのように、モーツァルトの余韻のなか、メヌエットはひっそりと奏でられた。

(蛇足ながらさらに言えば、ト短調は主和音第三音に変ロを持つ。この後のウォルトンの交響曲は変ロ調。ト短調のメヌエットは、休憩を挟んで演奏されるシンフォニーへと誘うはたらきもあったのかもしれない。)

【ソリスト・アンコール】⁰ヘンデル=ケンプ編:メヌエット ト短調⁰ (ピアノ #アンヌ・ケフェレック)

— 東京都交響楽団 Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra (@TMSOnews) May 11, 2024

(c)Rikimaru Hotta#都響 pic.twitter.com/LkgvidS4w2

****

さて、ウォルトンの交響曲第1番だ。

ウィリアム・ウォルトン(1902-1983)は日本において一般的な知名度を持つ作曲家とは言い難かろう。そもそもエルガー以外、英国の作曲家で誰か有名な人がいるだろうか?《惑星》で有名なホルスト、グリーンスリーヴスの幻想曲がポピュラリティを得ているヴォーン=ウィリアムズくらいなものだろう。

しかしエルガーに至っても、誰でも知っている曲といえば《行進曲「威風堂々」》くらいなもので、クラシック好きなら《エニグマ変奏曲》も知っているかもしれないが、彼の交響曲について、日頃から好んで聴いているという人は、恐らく稀有な人種ではないだろうか。

したがって、ここからはその「稀有な人種」によるイレギュラーな感想だと思っていただければ幸いだ。

終演後のようす(東京都交響楽団 X公式アカウントより)

昨年の5月29日、サントリーホールにて、エルガーの第二交響曲の素晴らしい演奏を聴いた。指揮は尾高忠明、演奏は東京都交響楽団、すなわち今日と同じコンビだ。

エルガーの第二は、人気のある第一に比べ、演奏機会も録音も少ない。どちらも後期ロマン派的な書法によっており、多層的で複雑で、クライマックスもドイツやロシアの交響曲に比べて掴みづらいのがその理由だろう。第一番では冒頭と結尾にノーブルなモットー主題が登場するぶん、まだわかりやすいのに比べ、第二番については曲の輪郭を把握するだけでひと苦労の問題作だ。

彼の交響曲の難解な点のひとつに、メロディーの跳躍の激しさがある。その跳躍について、ドナルド・グラウトの『西洋音楽史』では、イギリス英語の喋り方、すなわちイントネーションの高低に起因しているのではないかと考察されているが、イタリアやドイツの音楽に触れてきた人にとって決して耳馴染みの良いものではなく、まるでシェーンベルクやベルクの表現主義時代の作品のようにも聞こえ、聴き続けるとかなり疲れてくる。

しかし、それに慣れてくれば、そのグワングワンとジェットコースターのように上下する旋律がとても気持ち良く感じられ、さらにその大振りな旋律が、彼の行進曲のようにグイグイと、前へ前へと推進していく気宇壮大な様に鳥肌が立ち、瞬く間にその音楽の虜となるのだ。

私はエルガーの交響曲を(そしてウォルトンの交響曲も)かなり独特で、一筋縄ではいかない音楽だと思っているのだが、それは無論演奏する側にも当て嵌まることだ。プログラムの中に、若い頃の尾高忠明がエルガーの第一について「なんてつまらない曲だ。こんな作品は指揮したくない。」と発言したエピソードが紹介されていた。(等松春夫「尾高忠明の英国音楽遍歴」) この世に存在する録音の中には、恐らく演奏者がエルガーの音楽に納得していないと思われる演奏も多くある。だからこそ、彼の交響曲の優れた演奏に出会えたときは、喜びもひとしおなのだ。

その点、昨年の尾高/都響によるエルガーの第二番は、同曲への心からの共感が込められた名演だった。多層的な部分は、まるでブーレーズがマーラーを指揮するときのように整理され、どの層のどのフレーズも生き生きとしていた。そしてオーソドックスでないクライマックスの位置が、きちんと計算されており、ちゃんとそこに向かって音楽が作られていた。大衆的人気を得ているとは言い難いこの曲を、わざわざ都響の定期で尾高忠明が取り上げた理由がわかった。聞いてはいたけど、この人は本当に英国の音楽に心を寄せているのだ、と。

そうして私は今日、尾高忠明の指揮で、同じく英国の大作曲家、ウォルトンの《交響曲第1番 変ロ短調》を聴いた。この曲はまだ、エルガーの第二より分かりやすいかもしれない。咆哮するブラス、凍てつく木管、軍事演習のように律動する弦楽器…いくつかの箇所は、まるで彼が音楽を作った戦闘機映画のワンシーンのように聴こえるからだ。ただ、あくまで「いくつかの箇所」がそうであるに過ぎない。この曲もまた、エルガーの交響曲のように多層的であり、和音・和声・拍子に至っては輪をかけて複雑だ。音楽は決して私たちが想像するように流れてはいかず、至るところで唐突な爆発が起こり、突然薄い響きになったかと思えば、低音が急激に全体を包み込んだりする。実際、私の周りに座っていた人の何人かは、かなり退屈そうにしていたり、眠ったりしていた。

ただ、今日の演奏が、スコアを流し読むような退屈な演奏だったかと言えば、断じてそんなことはなかった。

第1楽章はブルックナーの交響曲のように始まり、弦楽器が鋭角的なリズムを刻む上を、オーボエが第1主題を奏する。ロングトーンに始まり細やかな動きを経て着地するこの主題の輪郭は、シベリウスにとてもよく似ている。

尾高は彼の普段の流儀通り冷静にサクサクと進めていくが、ヴァイオリンに主導権が移り第1主題がリズム動機と結合していくところで、ヴァイオリン・セクションへ向けて渾身の棒を振り下ろした。私の席が第一ヴァイオリンに近かったのもあるが、全曲を通じて、指揮者と第一・第二ヴァイオリン奏者との連繋が凄まじかった。研ぎ澄まされた日本刀のようなヴァイオリン・セクションの切れ味の鋭さは、サウンドという点でも推進力という点でも、この交響曲の魅力を引き出すのに大きく貢献していたと思う。特にコーダにおいて、弦の律動が静まっていき、低音の管楽器が交唱する中を、ヴァイオリンが単線で第1主題を奏していくところがあるのだが、その部分のウォルトンならではのカッコよさは、言語を絶するものだった。ただただ、心が大きく打ち震えた。

それにしても、この後期ロマン派のカオス的音響を前にしながら、尾高は全曲を通して常に冷静だった。それは、単に交通整理に終始していたということではない。先ほどのケフェレックのように、音楽を身体の奥まで染み込ませた上で、あくまで冷静に演奏を進めているのだ。まるで指揮者がたったいまこの瞬間に、手を振りかざしながら、各楽器に演奏するべき音符を与えているかのように。

ウォルトンのような複雑な音楽において、それが眼前で行われているのは驚異的だったと言うほかない。

第2楽章もやはり驚異的であり、ショスタコーヴィチのような忙しない音楽を、舞台上の奏者たちは一点の迷いもなく奏でていった。この楽章は、例えば《序曲「ポーツマス・ポイント」》などで聴くことのできる、ウォルトン独特の諧謔味が存分に発揮された、優れた音楽だ。多くの交響曲のスケルツォ楽章がそうであるように、全楽章中もっとも解りやすい楽章だと思う。

第3楽章は退廃的でメランコリックな緩徐楽章。途中でコントラバスが葬送行進曲のようなリズムを打つ。モノクロの無声映画に付けられた音楽のようだ。ここでも都響の弦セクションは素晴らしい。情緒纏綿たる音楽だか、尾高はそれに惑溺することなく丁寧にスコアの音を鳴らそうとしているような印象を受けた。

そして、終楽章だ。

ここでウォルトンの独特な音楽の展開方法について改めて考えてみたい。

ただし、私はスコアが手元にないため、楽譜に記された正しいテンポ(数字が書いてあるのかどうか)や旋律、和音、オーケストレーションなどは正確に分からない。そんな状態で楽曲解説じみたことを云々するのは、少々危険な行為であるかと存ずるが文脈上どうしても必要なので、どうかお付き合い願いたい。

ウィリアム・ウォルトン。彼は金管楽器を重視する傾向にあると思う。木管楽器が目立つのは主に独奏部だけなのに対して、金管楽器には各楽器それぞれ重要な箇所がたくさん用意されている。しかしその語法は、金管楽器をソリスティックに扱おうとする近代フランス的(または単に近代的)なそれというよりも、彼の音楽がエルガーやシベリウスと似ていることからもわかるように、ロマン派的、すなわち各金管楽器をセクションごとに捉え、和音を鳴らすことをその役割の主眼としているように聴こえる。

ただ、ロマン派の交響曲の定石では展開部やコーダのクライマックスに鳴らされるはずの神々しい金管楽器の和音を、ウォルトンは呈示部から遠慮なく使っていく。それだけでなく、時にはブルックナーのように、金管による和音の連結だけで曲を進め、しかもその連結の仕方が、転調を重ねていたり、独特なリズムを用いていたりする。

この特徴は第1楽章でも見受けられるが、第1楽章では、冒頭から弦楽器によって奏される休みのない鋭角的な律動があるおかげで、音楽の「流れ」を聴き手が把捉するのは、ある程度容易であった。しかし、この第4楽章にそんな手掛かりはない。ところどころで音楽は切れ切れに、何の脈絡もなく新たな部分が始まるように聴こえることだろう。絵の具を無造作にぶち撒けて、原色がバラバラに乗せられた画布のように。

ただ、確実にウォルトンの喋る言葉に文法はある。この楽章に頻発する主題に“ミ♭-レ-ソ-ファ”という音の並びがある。この音形の多くは、最初の音を長く伸ばした“ミ♭ーーーーーレソファッ”、もしくはレを省いた“ミ♭ーーーーーソファッ”というような形で登場する。(曲中で転調を繰り返すため、必ずしも始まりの音はE♭ではないが、音程関係は共通している。)

この主題を聴いていると私は、大勢の兵士が弓矢や大砲を一列に構え、「狙え」の号令で目標に狙いを定め、緊張が充分に高まったあと、「打て」の号令とともに矢や弾を一斉に発射するような、そういう一連の動作を思い浮かべる。ある一点にかかった圧力(物理的にも精神的にも)が、一挙に解放されるようなイメージだ。

この、充分にかかった圧力を解放する動き、言い換えれば「緊張と緩和」こそが、この主題に限らず、第4楽章の音楽全体を司っている法則ではないだろうか。つまりウォルトンは、ひとつの音ないし和音を伸ばしてストレスをかけ、それをいくつかの細かい音の連続で爆発させる。その繰り返しでこの楽章の多くの部分は成り立っている。

楽章冒頭を聴いていただきたい。主音である“シ♭”が弦の低音で長く伸ばされたのち、“ドミソシ♭ドー”と立ち上がり、そこにトランペットが“ラソー”と応答、そして弦楽器が、到達点として伸ばしていたドを今度は起点として、“(ド)ーーーシ♭ーーーラーレードー”と徐々に音価を狭めたメロディーを雄大に奏する。それがもう一度繰り返されたあと、弦楽器が細かい音符を弾く。そのフレーズの最後にファを上声とする和音が伸ばされ、ファを引き継いだ和音が管楽器によってロングトーンで吹かれ、内声が音を変化させながら、トランペットの“ミミミミ<ファ>ミ♭レソファー”へと繋げる。この<>で括ったファの箇所で、ティンパニも加わった爆発が起きる。まさしくかかった圧力の解放、まさに「緊張と緩和」だ。

その後もトランペットや弦楽器が“ドレミ♭ーーーーソファッ”という「緊張と緩和」を含んだフレーズを繰り返していくわけだが、この大小さまざまに幾度となく繰り返される緊張と緩和こそが、この楽章を前へ前へと進める推進力の源泉である。(余談ながらその性格は第1楽章の第1主題と共通しており、元を辿ればシベリウスへ行き着くのだろう。)

いくつかのセクションからなる第4楽章であるが、リズミックな箇所とフーガ以外の部分はこの方法によって書かれていると言ってよいと思う。

さて、ではその音楽はどのように演奏されるか?

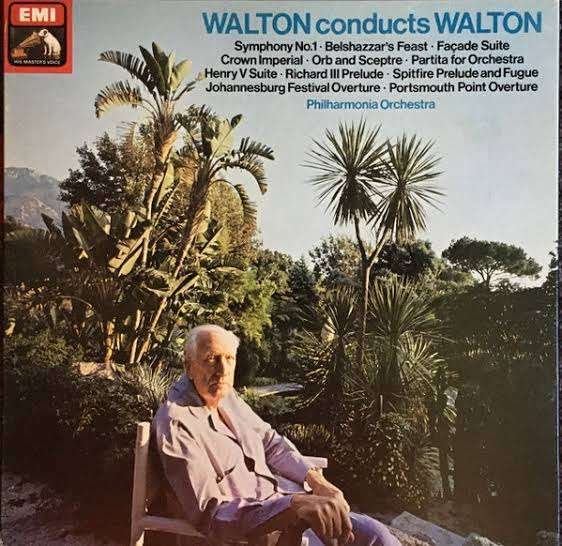

上にリンクを貼った作曲者指揮/フィルハーモニア管弦楽団(1951年録音)の演奏では、明らかに速いテンポをとり、猛烈な勢いで進んでいく。

作曲者が自作を奏するときは往々にして(なぜか)テンポを速くとりがちなものだが、他の多くの演奏もこのやり方を踏襲していると思う。例えば私が愛聴しているアンドレ・プレヴィン指揮/ロンドン交響楽団(1966年録音)なども、速めのテンポでキビキビとを進めていく。

この方法は確かに理にかなっている。テンポを速くとってロングトーンが充分長く奏されなかったとしても、大小さまざまな「緊張と緩和」は細胞のように全体に張り巡らされているのだから、楽曲自体のもつ魅力が、独特な書法による音楽それ自体が失われることはない。

しかし、今回の演奏会で、尾高忠明はその方法を採らなかった。悠然たるテンポをとり、ひとつひとつの「緊張と緩和」プロセスを丁寧に実行していくことによって、曲を構築していった。

それは私に、ブルックナーを指揮するチェリビダッケを想起させた。チェリビダッケは、ブルックナーが書いた、同じメロディーを繰り返しながら少しずつ変化させていき、その積み重ねによってクライマックスに達しようする音楽を、極端に遅いテンポで演奏していた。それはまるで平安時代の絵巻物をゆっくりゆっくりめくっていくかのような演奏である。したがってブルックナーの音楽がもつ特性は極端に誇張され、聴衆は音楽のもつ連続性を把握することよりも、クライマックスを待ち望みながら、響きの瞬間瞬間に身を委ねることとなる。

ブルックナーも自身の重要なレパートリーとしている尾高忠明は、同じことをウォルトンで演ろうとしているように感じた。しかしチェリビダッケのように非常識なテンポはとらず、少し遅めではあるものの、充分な推進力を維持しながら、各部分の各フレーズを緻密に奏でていた。

同じく遅めのテンポをとった演奏としてはベルナルト・ハイティンク指揮によるフィルハーモニア管弦楽団が1981年に録音した演奏がある。

ハイティンクもブルックナーをレパートリーとした指揮者だ。優れた演奏だが、音が長くのっぺりとしていて推進力という点では不満が残る。(ハイティンクの意志がオーケストラに完全には伝わっていないのか、もしくは後期ロマン派ということでそういう解釈をしたのか。)

しかし尾高の演奏は、ハイティンクのようにブルックナー的な作り方をしつつもウォルトンの音楽の喋り方を忠実に守り抜いたものであった。尾高は、第1楽章で聴けたような、切れ味鋭い都響のサウンドを駆使し、また曲を知悉し自家薬籠中にしているがゆえの、自然で明確な指揮を繰り広げながら、この独特な終楽章を、血の通った、非常に充実した音楽として、私たちに聴かせてくれた。終楽章の演奏時間は作曲者指揮の演奏が12分、プレヴィンも12分、ハイティンクが14分かけているが、恐らく尾高の演奏は15~20分ほどだったのではないだろうか。

しかし時間の長さを感じることは全くなかった。圧倒的な集中力は最後まで途切れることなく、曲を完奏に導いていった。

私は終楽章を聴きながら、断崖から見下げた荒れ狂う太平洋の波しぶきや、宇宙の彼方で起こる星々の衝突と誕生を思い浮かべた。まるでブルックナーのようであるが、それらのイメージはブルックナーを経由して想起させられたのではなく、まさに眼前のウォルトンの音楽から立ち上ってきた情景であった。これはウォルトンを聴いていて初めての体験だった。

コーダではシンバルとタムタムが打ち鳴らされ、弦セクションから低音楽器へと“ドーシ♭ー”という二音の動きが祝祭的に繰り返される。第4楽章はここにおいてようやく変ロ調という調性が完全に確立され、いままで述べてきた音価における「緊張と緩和」の背後に潜んでいた、調性的な「解決」の時間がやってくる。

ここで私は、幸せな気持ちになった。笑いが込み上げてきた。心の底から嬉しかった。ウォルトンを好きでいて良かったと、自らに対する肯定感に、恥ずかしげもなく浸った。

ウォルトン作《交響曲第1番 変ロ短調》の演奏風景

(東京都交響楽団 X公式アカウントより)

偉大なしごとを遂げた指揮者とオーケストラは、もちろん万雷の拍手による賞賛を受けた。しかし上に書いたように来場者の中でこの難解で長大なシンフォニーに心からの魅力を感じた人は、そう多くないようであった。そのことは少し残念だと思う。

ただ、それによって私が得た感動は(当然ながら)少しも減じない。舞台上の演奏者は詰めかけた聴衆ひとりひとりに対して真摯に演奏を行っていたのだから。

これからもマエストロ・尾高と都響が、英国の重厚な交響楽の優れた演奏を為し得るコンビとして活躍していくことを、願って已まない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?