負け犬の遠吠え 日露戦争9 陸の決戦!奉天会戦

日本軍は開戦からこれまでロシア軍に対して連勝を重ねてきましたが、あくまでも「ロシア軍を撤退させた」という程度の勝利であり、目標である「主力殲滅」を成功させたわけでもなく「辛勝」と呼ぶべきものでありました。

歴戦の戦いでの人的・物的損害は既に国力の限界を超え、これ以上継戦する事が危ぶまれている状態の日本に対し、ロシアは政情不安定ではあったもののシベリア鉄道を通じて満州へ続々と増援が到着しており、日露両軍の戦力差は決定的になりつつありました。

日本軍は「一か八か」の覚悟で、奉天にてロシア軍に決戦を挑むことになります。

大山巌元帥はこの戦いを「関ヶ原の戦い」と比喩しました。

日本軍24万、ロシア軍36万の大兵力が一堂に会した世界史上最大規模の決戦、「奉天会戦」の始まりです。

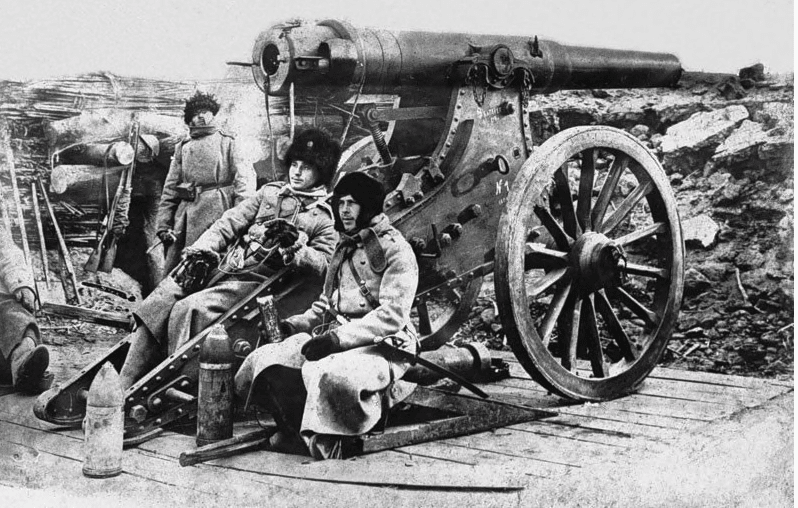

旅順を攻略して満身創痍の第三軍は、奉天での決戦のために休みも取らず、巨大な28センチ砲を曳きながら移動を開始します。

日本軍の作戦はこうでした。

・右翼から順に鴨緑江軍、第一軍、第四軍、第二軍、第三軍が布陣

・鴨緑江軍、第一軍がロシア軍の左翼を衝き、引きつける

・第三軍がロシア軍の右翼を迂回し、側背から攻撃する

・第二軍、第四軍が正面から攻撃を仕掛ける

この作戦はロシア軍を包囲して殲滅する事を目的としたものでしたが、はっきり言って無謀でした。

敵軍よりも少ない戦力で包囲戦を挑む事などあり得ません。

しかし日本軍はどうしても、ここでロシア軍主力を壊滅しなければならなかったのです。

日本軍が動員兵力のほとんどを満州につぎ込んでいるのに対し、ロシア軍はまだ動員兵力の半分も使っていませんでした。

日本軍は一刻でも早く講和に持ち込まねばならなかったのです。

日本軍の戦いにおいて鍵となるのは、第三軍の動きでした。

第三軍が布陣した最左翼から奉天まではなんと60kmも離れており、「敵の側背を衝く」とは言うものの、それだけの距離を、敵の陣地を撃破しながら進軍せねばならないのです。

しかも、第三軍の精鋭、第十一師団は、右翼からの陽動攻撃を強化するために、鴨緑江軍へ引き抜かれてしまっていました。

旅順戦の疲弊もあいまって、第三軍の戦力ダウンは否めません。

しかしその一方で、ロシア軍総司令官クロパトキンを始めとするロシア軍将兵達は、異常な程に第三軍を警戒していました。

何しろ、あの難攻不落の旅順を陥落させたのです。

その勇猛さは世界中に名を轟かせ、クロパトキンは乃木の第三軍こそが日本軍の主力だと考えていました。

戦いの前、ロシア軍将兵が神に祈っている所を従軍記者は目撃しています。

「天帝よ、願わくば乃木軍との戦いだけはお許しください」

ずらりと並んで対峙する両軍の戦線の長さはなんと60km。

2月21日、先手を打ったのは日本軍でした。

作戦通り、最右翼の鴨緑江軍による陽動が開始され、清河城に立てこもるロシア軍を攻め落として進軍しました。

この時、鴨緑江軍には、第三軍の精鋭、第11師団が加わっていました。

「現在進行している日本軍の兵士の襟に書いてある連隊番号の中に第三軍が含まれている」という報告を受けたクロパトキンは、鴨緑江軍を第三軍だと勘違いして、慌てて予備兵力の全てを鴨緑江軍へぶつけました。

このため、右翼を進撃する鴨緑江軍と第一軍の進行は遮られ膠着状態に陥りますが、ロシア軍の戦力がここに集中したために第三軍が進撃しやすくなりました。

2月28日、最左翼に布陣していた第三軍が動き出します。

「要塞戦とは比較にならん爽快さだ!」と第三軍の将兵達が口にするほどの快進撃で一気に北上します。

東の鴨緑江軍、西の第三軍が奉天を取り囲む包囲網ができつつある中、正面を担当する第二軍、第四軍は思わぬ苦戦を強いられていました。

28センチ砲やカノン砲を発射しても凍った地面に弾かれ、火薬も寒さのせいで威力が落ちてしまい、準備砲撃の効果が半減してしまったのです。

さらに、ロシア軍右翼を迂回している日本軍こそが第三軍の本隊である事に気がついたクロパトキンは、これに対し10万の兵を差し向けます。

乃木の第三軍の兵力は38000でしたが、10万のロシア軍を相手に互角以上に戦いました。

しかし戦況は膠着し、大石橋など日本軍が敗走する箇所も出てきました。

日本軍の戦線は崩壊寸前までに追い込められます。

しかしここでクロパトキンは第三軍に退路を断たれる事を恐れて後退を始めます。

この奉天会戦における日露両軍の損耗は激しく、ロシア軍は後退の過程で士気が下がり軍隊秩序を失い、全軍撤退をやむなくされました。

追撃する日本軍も弾薬が尽き果て戦闘不能に陥り、鉄道で撤退するロシア軍を眺めている事しかできませんでした。

日本軍は死者16000名、負傷者60000名。

ロシア軍は死者8700名、行方不明者28000名、負傷者50000名という凄まじい激闘でした。

圧倒的に劣勢でありながらも日本が勝利した要因は、ひとえに第三軍のおかげと言えるでしょう。

黒溝台の戦いでも活躍した秋山支隊の配下の「長沼挺身隊」は、176騎の部隊でロシア軍を陽動し、ロシア軍3万の兵を奉天会戦へ参加させない事に成功していました。

この功績は戦局に大いに影響した事でしょう。

アメリカ人の従軍記者は、「この奉天会戦における乃木軍以上に恐れられた軍隊は他にない」と書いています。

奉天会戦の勝利に日本国内は沸き上がりますが、陸軍の損耗は限界を超えていました。

既に奉天会戦の時点で、補充された応召兵の中に練度の低い者や老齢の者が多く存在する有様だったのです。

陸軍はもはや活動困難な様態に陥っていました。

とはいえロシア陸軍も態勢を立て直すのが困難で、皇帝ニコライ2世は勝利への最後の望みをバルチック艦隊へと託し、アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトの和平交渉の斡旋を拒否します。

世界最強と呼ばれたバルチック艦隊が日本の連合艦隊を打ち破れば、制海権を失った日本は補給ができなくなり、満州に残された陸軍が孤立するのです。

こうして、日本の命運を賭けた「日本海海戦」が始まろうとしていました。