【アーティスト生存戦略】「アートの価値」のしくみを研究する

「アートで生きる」という決意はわたしにとって生半可なものではなく、そこそこの年齢でのゼロからの挑戦には大きな覚悟が必要でした。

日本でアートを仕事にすることはとてもむずかしいの知っていたし、単に画力があっても世界観が素晴らしくてもそれだけで食べていけるほどあまい世界ではないことも知っています。

それゆえ表現に本気で向き合うのは大前提として、創作活動を継続していくための経済的課題と向き合う戦略も必要です。

課題への取り組みとしてデジタルマーケティングとブランディング、トレンドへの波乗りを徹底して行いました。

ブランディングやマーケティングを行っているとわかるのですが、価値は「信用」と「共同幻想」でできています。

そしてその価値は「希少性」や「市場」に大きく左右されます。

アートの市場はもちろんですが「なぜアートに価値が宿るのか」という抽象度の高い部分をしっかりつかんでおく必要があるので、その辺りを研究していたときの話をまとめました。

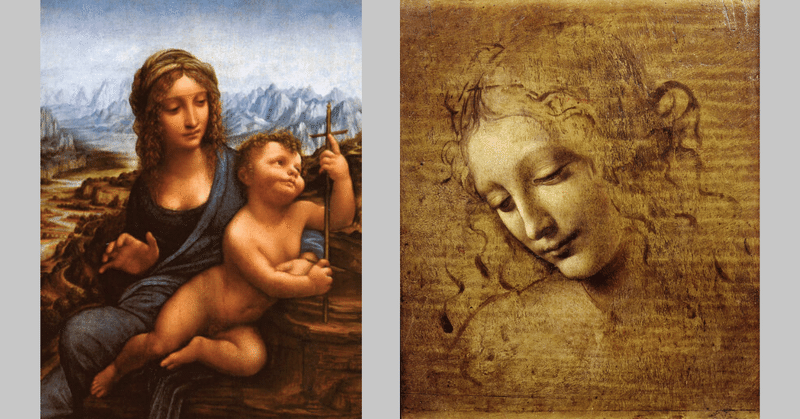

ルネサンス時代にすでに画力はインフレしている

西洋美術が現代のアートの価値の源流(美術史)

画材の開発、遠近法の研究によって、美術界での画力の向上は目まぐるしく進んでいく。

ミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチが活躍した、14〜16世紀のルネッサンスの時代にはすでに画力はインフレ気味。

18〜19世紀ごろに入るとさらに画力が向上し「画力が高くて普通」という時代に突入。

絵がうまいアーティストがあふれ、現在に至るまでさまざまな画材や手法(デジタルも含め)がどんどん進化しているため、単純に「絵がうまい=価値がある」という方程式が成り立たなくなっています。

印象派の登場で「画力」以外の価値がクローズアップされる

印象派とは19世紀後半にフランスで起こった芸術運動で、モネやルノワール、ドガなどが有名。

細部を書き込み完成度を上げるいわゆる「画力」よりも光や色彩などの「印象」を大胆に表現するスタイルで、さらに進化した「ポスト印象派」ではゴッホやゴーギャンなどが有名です。

評価軸として「主観的な印象」を大胆に表現すること、伝統的な絵画手法への反発、正確さよりも感性や感情に訴える表現に注目が集まりました。

美術史ではどの時代も「これまでの表現の概念を覆す」という、いわゆる「ちゃぶ台返しの表現(提案・問い)」が評価されるところがあるので、アカデミックに画力を追求する時代において「主観でOK」みたいな表現スタイルは評価と批判の両方を生みだしました。

少なからず「画力の飽和」を感じている時代にまったく異なった切り口からの表現が生まれたことで「表現の固執」に風穴をあける意味があったと思います。

現代アートではコンセプトが価値に直結する

現代アートを語るうえで外せないマルセル・デュシャン。

1917年に美術史の価値観をくつがえす「泉」という作品を生みだしています。

彫刻として展覧会で発表したその作品は、既存のトイレにサインをしたもの。

「泉」は、既製品の日常的なオブジェクトを芸術作品として提示することで観客を驚かせました。

これによって「芸術の定義」や「価値観に対する問い」を投げかけ、アーティストは絵や物体そのものだけでなく「コンセプト自体」にアート性があるという、新たな表現の手段を見出しはじめました。

最終的なカタチも大事ですが、画力が飽和した美術史の流れのなかで「どう考えるのか」「何を提案するのか」といったコンセプトに対して評価が集まる時代がやってきました。

現代アートはさらに進化し細分化されていきますが、基本的には「コンセプト」や「文脈」などに重きを置きつつ、それらを革新的な方法で表現した作品が注目を集めています。

古代アートの「価値」を再発掘したい

ここまで、画力至上主義の時代から現代アートへの価値や評価軸の移り変わりについて、かなりサクッとではありますが紹介してきました。

価値の変化は「時代の主流からの脱出」で起きているので、より長期的に考えた「時代の変化」と個人的な興味関心の分野が重なるポイントを探って辿り着いたのが、古代アートの思想性や価値観。

シンプルかつ情報量の多い古代絵

壁画、神殿系の建築物、儀式的な絵など、古代芸術には少なからず「情報を残す、伝える」ことを意識したような痕跡が残されています。

イメージを通して伝達する、象徴や記号として情報を圧縮する。そうすることで、政治的理由で破壊されずに何千年も情報を残すことができる。

神話、伝承、宇宙の真理、自然との対話、地球上で生きる意味、過去の過ちと教訓。

私たちが「どう生きるのか」を探るヒントになるような要素が畳み込まれています。物資至上主義から精神を重んじる時代への切り替わりの時期とされる今、そして現代アート的コンセプトや文脈を重視するアートの価値軸、その両方が「古代アート」的な表現へとわたしを導いてくれたように感じます。

わたしはデジタルで絵を描きますが、古代アート的なスタイルを多用しています。

コンセプトの深度が価値へとつながる

そんな理由から、コンセプトというものをかなり重視して創作活動を行っています。

わたしの場合、いわゆる既存の美術市場で勝負をするつもりがないので「美術史的なコンセプト」や「芸術の概念を覆す」という点においてはそこまでこだわっていませんが、作品を表現するうえで「作品自体のコンセプト」や歴史的背景、文脈、表現スタイルの中に「美術史の文脈」が刻まれるような工夫を意識して行っています。

だからこそアートの楽しみかたを鑑賞者に委ねるだけではなく、より深く知っていただくためにコンセプトやアート解説も必ず行うようにしています。

暗号解読や教養を深めるきっかけになるような知的エンターテイメント性を意識しており、長い期間アートを楽しんでいただいたり、自己対話としてアートと向き合う時間を作っていただけたらいいなと思いながら創作しています。

どんな分野においても言えることですがしっかり生き残るには「だれとも戦わない」という戦略が一番なので、独自性の追求やポジショニングにはかなりの時間をかけてリサーチや分析、研究を行っています。

今後の記事では、ポジショニングや情緒的価値の設計について考えてきたことなどをまとめたいと思います。

おすすめ記事

猫森うむ子のアートスタイルはこちらの記事で紹介しています。

NFTアートを取り入れることでアーティストとしてのポジションを強化した時に話。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?