朝の記録 1203-1209

12月3日(木)の憧憬

起床。6時40分。遅くなった起床。身体の異様な重さ。5時くらいには起きていたのに、随分ぼんやりとしてしまった。

寒かったから、というよりも、押しつけられるような重みに身を委ねていたから。しばらくじっとしながら、休日どうしようかな、と考えていた。今日から二連休をいただいていて、こういう連休の時には大体、一日目にどこかに出かけて、二日目は家でのんびりというスケジュールを立てることが多いしそのつもりでいたのだけれど、なんとなく休んでいた方がいいのかもしれない、というそういった重みを、訴えを、身体から感じる。のんびりしたい。本を読みたい。本を読むためなら出かけてもいいかな。それはもう少し身体が起き上がってから判断することのように思われた。今こうして打鍵していたら少しずつ覚醒してゆく。空はもう明るい。

月、火、水とけっこうなんだか身体が重く在り続けていて、生きるだけで割と精一杯だった。生きているだけでオッケー、で、そうした三日間が終わり、振り返ってみるとあっという間に部屋が汚くなっている。シンクに皿が溜まっているし、洗濯物も溜まっている。汚濁がそのまま冷えて固まったみたい。残骸が転がっている。生きているだけでもなんでこう大変なんだろうなあと思ったりする。できたら午前中のうちに、こうしてあらゆる溜まったもの、排泄していけたらいい。やるべきことを先に片付けた方が、精神衛生上とても良い。だから先に打鍵をしてある程度心を整理したのち、ご飯を食べて、絵を描いて。家事をして、小説を書いて。そうして顔を上げたら時計がいつを示していて、自分にどれだけの元気があるかで、今日一日は決まりそうだった。

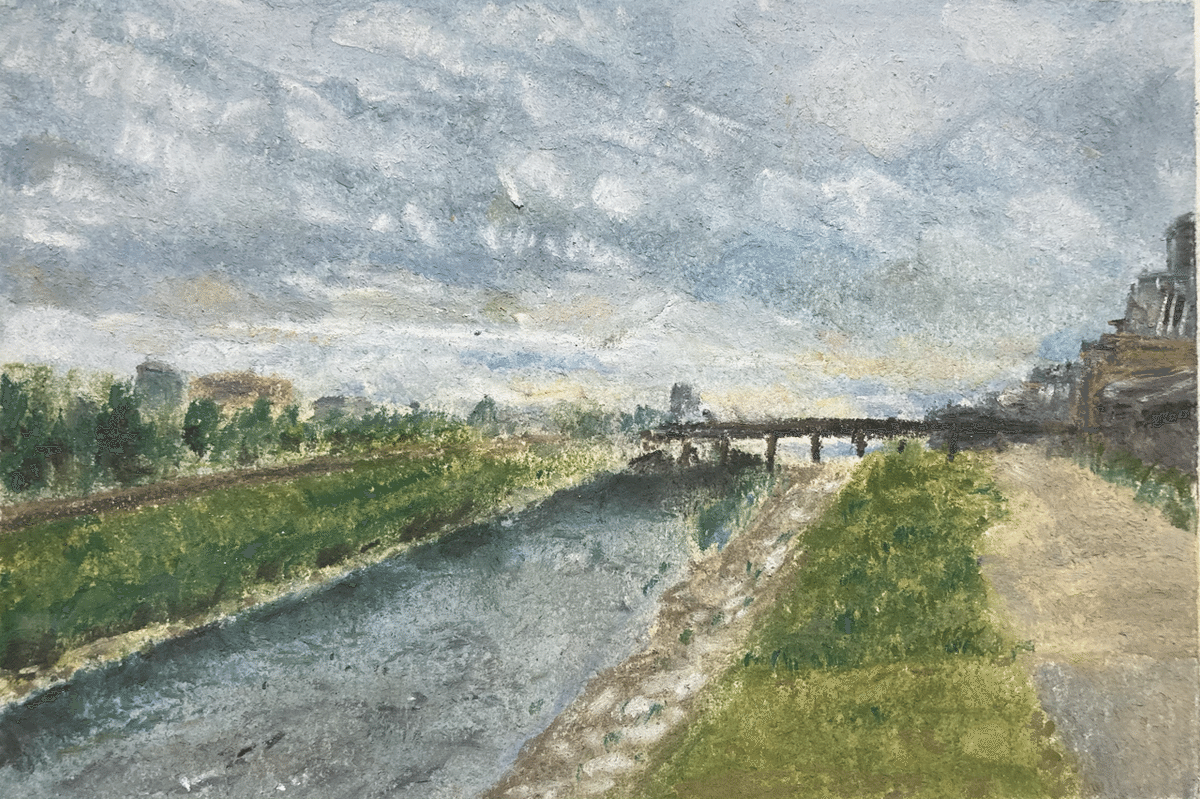

昨日描いた、琵琶湖の朝の絵が右隣にそのままにしてあって、自分で言うのもなんだけれど、これはほんとうに、いいな、と思っている。なんとなく辛いときに見る水のある景色は、最上に心に滲むものなのかもしれない。9月に見に行った琵琶湖、そのときはそもそも波音を聴きに行きたくて行った琵琶湖、でもそのときは凪いでいて、だからこそ空が湖面に鏡のように映って、光がちらつき、青がゆらめき、風が水に透いていた。静寂をまとう、早朝、釣りをする人の、竿をうねらせ、とぷんと水に落下するルアーのぽんやりとした音。遠景にたたずむ山々の暗闇。分厚い雲の強固な、けれどその隙間の僅かに薄い部分から輝いた太陽。太陽の光を映して、湖面に浮かび上がる光の柱。ムンクが追い続けたテーマの一つ。彼が美しさを見出したモチーフ。

これは随分と前から思っていることなのだけれど、アナログ絵である限り一生付きまとう課題ではあるのだが、原画の良さというのは写真や映像ではなかなか伝えきれない。自分自身のことはあまり信用していないのだけれど、自分からできた作品のことは結構信用していて、好きだから、そうして作られたものに囲まれて生きていることを割と幸せに感じているお気楽な頭なのだけれど、最近絵が好きだと言っていただける機会が多くて、それがすごく有難くて、ちゃんとこの絵たちは人の目にも良いものなんだなあと安心したりしている。その一方で、この絵たちのほんとうの良さは自分自身しか知らない。

四月に京都でアートダイブというアートイベントが行われる。数回、お客としてお邪魔したことがある。途中で大阪に移行したかなにか、ハンドメイドと合併して創作全体を取り扱うようになり、それはそれでいいのだけれどなんか思っていたものと違う形態になっていったので足が遠のいていたのだけれど、来年やるアートダイブは元々の理念に戻ったように思っていて、京都で、そしてアート作品を主としたイベントとなっている。いつかライブペイントをやってみたいというようなこと、イベントに出てみたいというようなことをどこかの「朝の記録」で言ったような気がするのだけれど、四月というのもタイミングとしてなんだかちょうどいいし、出てみようかと考えている。ただ原画を並べていくような形になりそうではある。それだけでも一苦労ではある。

先週分の「朝の記録」を昨日更新するために読み返していると、ゴンドラパステルが来てからまだ一週間も経っていないという事実に気付く。そのとき、このたくさんの、242色の美しい並びに手で触れることすら躊躇いがあって、ほんとうに自分に扱える代物なのだろうかと畏れを抱いていたところもあった。けれどもどうだろう。今、もうなんだか既に馴染んでいて、毎日触れていて、まだまだ、限られた色しか使っていないけれど、もうなんだかゆうに一ヶ月くらいは使っているような印象だ。時間が現実より膨張している。それは豊かな時間を過ごしたということの表れではないのかな。

パステルを描き始めたのは十月の頭で、それからもうじき二ヶ月が経とうとしている。アートダイブが四月なので、ちょうど半年ほどとなる。そういう意味でも一つのわかりやすい節目というか、目標とするにもちょうどいい時期なように思う。そのときまで一体どんなことをしているかわからないし、もしかしたらパステルから離れているという可能性もないわけではないのだけれど、でもなんだかずっと続けていたいと今のところは感じている。模索の最中にある。でも、こうして個人的にやっていることが、人に目に触れていくことで何かなにかひとつ道は見えてくるような気がしている。

人と比べた時にどうか、ではなく、自分の中でどうか。人と比べるのではなく、人の良さを認めて、受け入れて、自分の中に落とし込んでいくということ。

そうしたことを、以前よりずっと素直にできるようになったのは、自分の作品を自分で認められるようになったからかもしれない。いや、もともとセルフ精神の塊でやってきたので自分の作品は好きなのだけれど、自分という枠を外してもこれはいいものなのではないかなと思えるようになった。長い時間をかけて。というか、そうしていないと、一向に上達なんてしないのだった。運が良いことに、上手で素敵な絵を描く人はこの世に溢れるほどに存在しているし、とうにこの世にいなくても歴史の中で残されていった絵が語る。文章も同様。

自分がいいと思うものはなんだろうと考えた時、目に映る風景が物語る。

自分の手で形にしたいという衝動。原動力。

まだまだ立ち止まっている暇なんてない。わくわくしてるから止まらないのか。

そういうわけで、ハーグ派を見るためにオランダのハーグ美術館に行きたいし、アメリカのイェール大学美術館にミレーの「星の夜」の原画を見に行きたい。あらゆる意味で遠い。イギリスで、コロナのワクチン投与が開始されるとのことで、アメリカの見解でワクチン全世界普及は2022年になるだろうという報せを昨日見た。2022年。何をしているんだろうなあ。生きているかなあ。今より笑って生きていたいなあ。今、辛さはあるけど幸せなこともあって、その幸せが、今よりも大きく広く深くなっていたらいいな。自分にとっての幸福を日常の中心に置いていたい。

昨日はポストにまた三冊、届いた。「小箱/小川洋子」「死ぬまでに行きたい海/岸田佐知子」「宮沢賢治 デクノボーの叡智/今福龍太」というラインナップ。「小箱」は、先日何かの章をとった小説で関心が高まって、読みたかった。「死ぬまでに行きたい海」はエッセイ、コンセプトが好きで気になった。信頼している翻訳家。「デクノボーの叡智」は先日のSANBONRADIOで恵文社の鎌田さんが紹介されておりずっと気になっており、ようやく。今週末、SANBONRADIO、ある。楽しみが高まっている。今日も本が届く予定。数が多いのですぐに読み切ることは到底できないが、ずっと楽しみが続くことになる。休みに入ってようやく本をじっくりと読めそうだ。

12月4日(金)の見えない世界

起床。7時20分。遅くなったのは少し理由があって、言い訳がましくなるのだけれど、眠れなかったから。

ここ最近、少なくともこの一週間、ほとんど毎日、何故か夜中に目が覚めてしまう。布団はきちんとまとっていて足先まで温まっているから、多分寒さが理由ではなくて、尿意で起きることもあってそれは明確な理由たり得るのだけれども、起きる時間が二時とか三時とかなのがたちわるく、今朝というか夕べは深夜一時くらいに起きて、以来ずっとなかなか眠れなかった。ゆうに四時は回って、このまま眠れなかったらもう自然と起きる時間だな、と思っていたら、少しだけ眠っていたようで、気が付くと五時半くらいになって、睡眠時間を考えるともう少し眠っておきたかったので目を瞑って、そしてこの時間になった。

考え事をたくさん抱えていたことが眠れなかった理由なのかな、と思っている。眠る前に、書くこと、作りたいことについて考えていて、それを少し頭から追いだして紙にでもきちんと書いておけば良かったのかもしれない。深夜に関しても、とにかく眠らなければとベッドに齧り付くよりも、いっそ起き上がって思考を外に逃がしてやったり本を開いていた方が案外、すんなり寝入ったのかもしれない。けれどとにかく眠らなければ、眠れなくても横になっていなければと粘りに粘った。そのおかげか少しは眠ることができたし、今は頭が割とクリアになっている。貴重な休日、夜の睡眠不足で昼間を棒に振りたくなかった。

眠れない、という人には結構出会う。でも一口に眠れないといっても、原因として考えられる事項は多岐にわたる。ご年配の方に関しては、生活リズムが若い頃とは違うし、そもそも睡眠時間が短くなるのは自然なことだし、昼寝していたりする場合もあるので、それを無理矢理薬で眠るのも、薬を飲んでいても眠れないというのもなんだかな、と思ったりする。でも、そうではなくてほんとうに眠れない人もいる。薬の力を借りてなんとか眠っている人がこの世にはたくさんいる。睡眠薬は脳に直接作用する。昨今はおおまかに言えば睡眠リズムを整える、というマイルドな眠剤も出ているが、ほんとうは、眠れないから睡眠薬を出す、といった単純な話ではなくて、眠れない原因を探ってそこを解決することが大事で。それでも淡々と毎日、誰かの睡眠薬に触れながら、誰かの脳がまた薬に浸かっていく。薬の発展は、人間に益ばかりをもたらしているわけではないと思う。本当に必要な人には渡るべきだけれど、これだけたくさんの人が眠剤や精神安定剤を飲んでいるという状況が健全であるわけはないし、その中のどれだけが本当に必要な人なのだろう、と疑ったりもする。冷たいと言われる分には結構だが、分け隔てなく全ての人に満足のいくサービスをというのは、現状、人員的にも不可能と言わざるを得ない。

今夜は中途覚醒せず、ずっと眠っていられたらいい。

昨日「白の闇」を読み切る。これがものすごくて、昨日で約200ページほどを一気読みしたことになると思うのだが、面白い面白い、となかなか思うのも憚られるような辛い展開も待っていて、でもやっぱり、面白かった、と言ってしまう。

起きないで。手が鳥のような軽さで彼の胸に置かれた。医者は話しだそうとした。たぶんそれは、自分がなににとりつかれたのかわからない、という言葉のくりかえしだった。しかし、声は言った。あなたがなにも言わないほうが、わたしにはわかりやすい。サングラスの娘は泣きだし、わたしたち、なんて不幸な仲間なの、とつぶやいた。それから、わたしもほしかった、わたしもほしかったのよ、先生が悪いんじゃない。なにも言わないで、と医者の妻が優しく言った。静かに黙っていましょう。言葉がなんの役にも立たないときがあるんだから。わたしだって、もし泣けるなら、わかってもらうために話さなくてもいいならば、涙ですべてを言うわ。医者の妻はベッドの橋にすわり、ふたつの体に腕をのばした。二人の抱擁にまじわるかのように。それからサングラスの娘にかがみこむと、耳もとでささやいた。わたしは目が見えるの。娘は身じろぎもせず、落ち着いていた。ただ、自分が驚きもしないことにとまどっていた。最初の日からわかってたわ。完全には確信がなかったけど、たぶんそうだと思ってた。秘密よ、だれにも話しちゃだめ。心配しないで。あなたを信じてる。信じて貰っていいわ、裏切るくらいなら死ぬほうがましだもの。わたしのことを、「あなた」と呼んでいいのよ。そんなことできない、言いにくくて。二人はささやき声で話しつづけた。かわるがわる、たがいの髪にふれ、耳たぶに、唇にさわりながら、矛盾した言い方をするなら、それはとるにたらない会話でありながら、深く真剣な会話でもあった。(白の闇 P217-218)

どこまでも優しくて、優しさとはこういうものなのだと思いながらこの部分を読んでいた。

現実から逃れるようなこのどこか幻想的ですらある場面の後に辛い場面が待っていて、この世は残酷だと思うばかりだった。だけど、この後ばかりが辛いのではなく、ずっと苦しかったのだ。最初から最後まで、混乱の中にあり、絶望の中にあり、悪意の中にあり、貧困の中にあり、迫害の中にあった。弱者が集められた場所で、誰もが失明しているという状況下、手探りでなにもかも白色の中を進んでいく。床を這い、ロープを手繰る。支給される最低限の食料も、取り合って、なにも平等ではない。用意されたベッドはたちまち溢れた。便所も、水道管が破裂して使い物にならなくなり、誰もが失明しているからこそ、そこら中で糞便・尿がまき散らされている。死体は最初こそ埋葬されていたが、やがて廊下に放置されていく。空気は凄まじい汚臭に満ちていて、歩けばなにかを踏みつける、それは人糞だろう。体も洗えず、汚れていくばかり。女はレイプされ、争いが起こり、一体、人間性とはなんだろう、と思わざるを得なかった。もはやここには人間はいなかった。個人の価値は完膚なきまでに叩きのめされていた。その中で、上記のような慈愛をひとつかみ感じるような、ささやかな瞬間が散りばめられている。人間は、希望を持たなければ生きていけないのだと思う。この状況下で、それでも生きていくには、信用することだった。

誰もが例外なく失明している中で、唯一失明しなかったジョーカーの医者の妻は、紛れもなくキーパーソンだ。彼女がどう動くかで、物語が大きく変動する。彼女はそして孤独だった。どこまでも。いずれきっとやってくる失明を恐れる一方で、あまりの惨状を目にしていなければならない苦痛にいっそ見えなくなれば、と思うこともしばしばあった。それでも彼女がいなければ、事態はもっと酷いものになっていっただろう。

失明の感染という恐ろしい状況は、病態が違えど現状のコロナ禍と重なる部分がある。そういった意味でも興味深い内容だった。私はこの状況で、結局は個人が判断して自己責任でなんとかするしかないのだと、現政府を見て強く感じていた。日本という巨大な社会組織はもう、あまり信用ならないから。でも、そうとは限らないのかもしれないとこの物語を読んで思った。隣人という概念。隣人で話し合う、助け合うという概念。今は、隣が遠い。それはコロナに限らず、特に都会では、隣人や近所の繋がりは非常に軽薄だ。私も現代っ子なのでそのこと自体には違和感を抱いていないし楽だとすら思っているのだけど、個人でどうにかできることには限界がある。特にこういう大きな流れにおいては。けれど個人がないがしろになっていいわけではない。集団も機能しなければならない。そもそも集団とは個人の集まりなのだから、個人が空疎であればあるほど集団が無力なのは当たり前の話だ。だからこそ、個人は個人として、どの流れを選ぶべきか・作るべきかを考えないといけない。どういう流れなら、心地よいのか。そして隣人を大切にするということ。こう書いてみるとなんだか洒落臭さすらあるのだけれど、ほんとうにそういうことな気がしている。コロナは接触は非推奨だという、そういう物理的問題ではなく。ネットを通じて、誰もが隣人になった世界とも言える今、近くて遠い存在ばかりだ。顔の見えない関係ばかりでは、たぶん限界がある。そこにあるのは空虚な関係だ。だからといってネットで顔をさらした方がいいというのも現代日本人に合った考え方ではないし私も抵抗を覚える。言葉でしか繋がりがないのなら、その言葉を丁寧に扱うということ。言葉は凶器になりえると自覚すること。相手も自分も傷つけ合う可能性があるということ、そうした事実のうえで、顔の見えない隣人を大切にするということはどういうことなのか、現代に合ったやり方がどこかにある。コモンという考え方の重要性を最近読んだ本でもいくつか出会ったのだけれど、そうか、となにかようやく自分の中で合点がいったような気がした。

目が見えない、見えていない関係と、ネットで顔の見えない関係性の中でのやりとりは、どう違うのだろうと、ふと思った。突き詰めていけば、一本書けそうな気がする。

もともとは、視覚に強い興味があるから手にとった作品だった。目が見えない人間で溢れた時、どうなるのか。視覚の重要性だとか、目に見えるものの正しさとか間違いとか、何を人間は見ているのか、とかそういったことに興味を抱いていたが、終わってみれば、そうした視覚によるロジックに限らないたくさんのメッセージを受け取っていた。

鉤括弧による会話は一切なされない。全ては地の文でなされる。具体的なものが見えない世界で、言葉も声も音も白い闇の中で平等であるかのように。同時に、キャラクターの固有名は一切出てこない。目の見えない世界で名前は意味をなさない、とほとんど冒頭で語られた。医者、医者の妻、サングラスの女、斜視の子供、最初に失明した男、最初に失明した男の妻、といった具合に、肩書きで区別される。しかしその肩書きも、最早施設内ではなんの意味もなさない。それが視覚を失うということだというように。

目が見えない。だからこそ肌で触れる。肌で辿る。耳を立て、嗅ぎ分ける。誰かの姿が見えないから、偶像を描く。

中心にいるのが目の見える医者の妻なので、失明した人々ばかりとはいえ、描写的に風景描写が無いというわけではもちろんないが、印象としてはできるだけ最低限に抑えられていたように思う。肌で触れたその動きに注視していたり、説明文であったり、音であったり声であったり。風景を事細かに書くというよりも、淡々と事実を述べていく。

もう一つ面白いな、と思ったのは、この小説の主眼は一体誰だったのか、ということだった。三人称かと思っていたのだが、たまに、登場している主要人物とは明らかに異なる「わたし」が出てくるのである。この「わたし」は、一体誰なのだろう。ここにいないはずの「わたし」。それは読者であり、作者であり、それこそ「目には見えない」第三者なのかもしれない。見えていない。わたしたちは、見ているようで、見ていない世界で生きている。

終始壮絶な物語が終わりに近付くにつれ、一体どこに着地するつもりなのか、どう着地させるのか、怯えと興奮を抱いて走り抜いた。凄い物語だった。辛い場面が長く続いていくが、緻密な描写が読み手を掴んで離さない。ぜひ手にとったら、最後まで読み進めて、そのクライマックスのメッセージを受け取って欲しいと強く感じる物語だった。

そうして「白の闇」に没頭していた午後。

いくつか本が届く。奈良の本屋とほんより、「都会なんて夢ばかり/世田谷ピンポンズ」「りぶろ・れびゅう/青木真兵・海青子」。「りぶろ・れびゅう」は思いがけずサイン本だった。マジか。失礼を承知でいうとお二方とも字が可愛らしくてときめいた。

他、「日曜日は青い蜥蜴/恩田陸」「コモンの再生/内田樹」「高架線/滝口悠生」「残響/保坂和志」が届いた。いくら12月前半ほとんど休みとはいえ、読み切るのは難しい量だ。一月かけて読んでいくこととなるだろう。楽しみで仕方が無かった。

そして読み始めたのは「死ぬまでに生きたい海/岸本佐知子」で、すごく、すごく、良い。興奮した。今日続きを読むのが、とても、とても、楽しみ。

12月5日(土)の消えた海

起床。6時10分。はっと目が覚めて、あ、今日はぐっすり眠れたような気がするぞ、と思って時刻を確認したら2時30分、そのあたりの時刻で、また途中で起きたのかと落胆した。けれども前日との大きな違いは、そこからまたすぐに寝入ったことだ。余計な考え事もせずに。二回目の眠りでは、夢を見ていた。夢を見た、という事実だけが薄く残っていて、もうほとんど思い出せないけれども、唯一覚えているのは、自分の顔、左目の周辺にやたらとニキビが増えていたこと。赤くなって、ぷつぷつと五つくらい、大小さまざまに膨れ上がっていた。いや、もしかしたら一回目の眠りの方での夢かもしれない。そのくらい曖昧。ぼんやり。

今日、ハイキュー!!最推しの赤葦京治が誕生日らしい。めでたい。

別記事でも書いたのだけれど、昨日は本を持って外出し、ホホホ座浄土寺店へ向かう。いちかわともこさんの個展を見るためだ。連休に向けて、でやりたいことを並べた最近の朝の記録で、ホホホ座に行きたい、といいながらも、放っておいても本屋には行く、といったようなことを書いたが、よく考えてみなくてもホホホ座が本屋だから、ホホホ座に行くということは本屋に行くということだった。まだホホホ座浄土寺店へ行ったことはなかった。

バスを使って銀閣寺の方面へ。銀閣寺と金閣寺なら、圧倒的に銀閣寺の方が好きだな、と思いながらバスに乗り込む。運転手の顔がフロントミラーに映って車内から見える。ヒョウ柄のマスクに驚愕する。

サブカルチャーひしめく独特の感性の中で、原画に出会う。巨大な絵、そこに散りばめられた木製のモミの木や小屋。いちかわさんの何が好きかというと、その色彩だと思う。絵の具を撫でたり、飛ばしたり、力強く押さえたり、といったような、筆の流れが見えるような絵であり、そして様々な色が存在している。豪快に感じる時もあるのだけれど、パッとこちらに訴えかけてくるような強い色ではない。じんとくる。一本だけ、絵の欠片をお招きした。

それから店内を回る。一冊だけ買いたいと思っていた本があって、「にいぜろにいぜろにっき」という、ホホホ座を経営されている山下さんの2020年の日記だ。一年限定企画ということで、今10月分まっで出ている。相変わらず私の中で日記が強く光を放ち続けていて、いろんな人の日常を覗き見したいやましさ120%、それからもしも自分で本を作るなら、という参考にしたい気持ちもこめて。実際に手で触れてみると、ざらざらとした紙質、中も藁半紙のような紙で、開くと香りが漂った。藁半紙に馴染み深さを覚えるのは、学生時代に配られたプリントがほとんど藁半紙だったからだろう。小学校の漢字テストとか。だからその紙にいつもノスタルジーを覚える。僅かに灰色の紙に、月ごとにさまざまなインクで文章が重ねられている。大体、300字程度の短い文章だろうか、そのくらいの日々が簡潔に綴られていて、なんだか漠然ととても良く、山下さんの欠片がそこにあるのだと思った。

それから、農をテーマにした「おやつマガジンvol.3」を買う。冒頭のエッセイがまず良くて、そして中盤の特集で「半農半X」や宮沢賢治について書かれた文がとても気になって手に取った。半農半Xは、気になっている概念だ。「彼岸の図書館」でも内田樹先生が仰られていた言葉。

他に、めちゃめちゃ、めっちゃくちゃに明らかに良さが伝わってくるような本がいくつかあったけれども、今回は「にいぜろにいぜろにっき①がつ」と「おやつマガジンvol.3」で抑える。ただでさえ本を買ってばかりいて、いや、積み本を重ねてもいいし、本は出会った時が買いだと、それも分かっているのだけれども、気分が飽食になっても良くない。これだけ買っておいて言うのもなんだが、基本的に積み本はプレッシャーに感じるたちなのは変わらない、たぶん。たぶん。四割くらい。

ホホホ座を出たら、バスに乗って移動し、カフェで本を読む。「死ぬまでに行きたい海」をそこで読了する。店内だし一人だし声は出せないが、なんだか泣きたくなる本だった、というか事実目頭は熱く、雫が落ちるとまではいかずとも目に薄い膜が張られた。視界が僅かに滲んだ。

顔ぶれは、中心となる何人かが不動のまま年によって増えたり減ったり、彼氏や彼女や子供や友人や、そのまた彼氏や彼女や子供や友人が来たり来なかったりした。結婚した人どうしもいる。永遠にいなくなってしまった人もいる。

その七年ぶんの記憶は私の中で混ざりあい、ちょうどたくさんの地層を上から透かして見るみたいに、記憶や映像がいくつも重なり合って見える。場所だけが不変のまま、何人もの私たちが折り重なって同時に存在して、飲んだり、歩いたり、笑ったりしている。

私たちは火を囲んで誰も口をきかない。私たちは火を囲んではしゃいで叫ぶ。薪を少ししか用意しなかったので火はすぐに消えてしまう。たっぷりの薪で火は長く燃えつづけ、火が落ちてあかあかと輝く。私たちはアルミに包んだ芋やチーズやウインナーを約。私たちは何も焼くものがなく、チョコレートを棒に刺して焼いたらすぐに溶けてしまう。私たちは遠くの灯台の光を眺める。

Pは誰よりも酒を飲み、帰りの京急で途中下車してさらに飲む。Pは禁酒し二度と来なくなる。Pは酒を飲みながら「緑のたぬき」を食べることを流行らせる。Pは港行きのバスの中で水に見せかけた焼酎をおいしそうに飲む。Xは風呂の中で熟睡して何時間も出てこない。Xは刺し身の皿を両手で捧げ持って一口で食べる真似をする。Xは死んでもういない。Xはふとん部屋で寝込んで酒をこぼし、ほかの誰かが宿の人に叱られているのを指さしてケケケと笑う。Uは宿の庭のふかふかの芝生に大の字に埋もれている。Uは残ったごはんを塩にぎりにする。Uは饅頭をつまみに酒を飲む。Wは人が一人も写っていない港の写真を何十枚と撮る。Wは三崎の不動産屋に電話をかけて部屋を借りようとする。Wは突堤から転げおちそうになる。Qは一人で来る。Qは結婚している。Qは子供を連れてくる。Zはゾンビ柄のTシャツを着る。Zは髑髏柄のTシャツを着る。Zは般若心経の柄のアロハシャツを着る。

私たちは海に向かって歩いていくが雨が降ってきて引き返す。私たちは海に向かって歩いていき、透明の泡のようなテントの中で酒盛りをしている人たちと仲良くしようとして冷たくあしらわれる。私たちは突堤に腰掛けて星を見あげ、中の一人が星座に詳しいので褒めそやす。私たちは海辺の道をどこまでも歩いていき、やがて道が行き止まりになる。(死ぬまでに行きたい海 P120-121)

泣きそう。泣く。思い出はあやふや、まじって、現実の場所と重なって、どこにももうなかったりもして。

この世に生きたすべての人の、言語化も記録もされない、本人すら忘れてしまっているような些細な記憶。そういうものが、その人の退場とともに失われてしまうということが、私には苦しくて仕方がない。どこかの誰かがさっき食べたフライドポテトが美味しかったことも、道端で見た花をきれいだと思ったことも、ぜんぶ宇宙のどこかに保存されていてほしい。(同上 P88)

寂しさと優しさが混じり合って、どこまでも悲しい。

共感の渦に巻き込まれながら、私は本を閉じる。22の地点に私は確かに立っていた。文章の力をどこまでも強く感じた。

それから、少し冷やすように「にいぜろにいぜろにっき①がつ」を読む。やっぱりとても良い。毎日、毎日、当たり前だけど、違う出来事が起こる。断片的に記されていて、そのある意味のそっけなさ、でもなんか、過ぎてゆくことを縫い止めるみたいな、やわらかい画鋲のような、文たちが、流れていく。

これを読みながら、不意に、「朝の記録」はもっと一日分が短い方がいいのだろうか、と思ったりした。

帰ってから、「都会なんて夢ばかり/世田谷ピンポンズ」を読み始める。装丁がとても私好みだ。ソフトカバー、特殊なサイズ。B5に近いけど、もう少し背が低い。掌を合わせるとちょうど同じくらいで、手が大きい人なら小さく感じられるだろう。この掌感が心地よいのかもしれない。極めつけに天アンカット。良い、良い。

中身がまたとても良く、どこかで聞いたことのある声がした。過去の自分の声が共感するみたいに寂しくなりながら、静かな叫びを内側に留めて彼の日々を映像で眺めている。一気に半分過ぎるまで読み進めてしまった。独りだった青年が、独りでなくなって、また独りになって、でもまた独りじゃなくなっていく。東京の真ん中で。

「死ぬまでに行きたい海」の中心は関東、「都会なんて夢ばかり」の中心も関東。関東、関東ときている。「東京百景」を読み返したくなるラインナップ。

今日は仕事。今日一日だけ頑張ったら、明日から五連休。またしっかりとした連休がやってくる。二日間過ごして、これは、一日一日しっかりと生きていないと、悲しいくらいあっという間に連休なんて過ぎていくんだ、ということを実感させられていた。特別深い絶望もせずに漠然と苦しくなりながら、本は希望となっている。なんとか、なんとか、やっていこう。

12月6日(日)の宇宙のはじ

起床。9時。うわ、休日~っという、時間。

夕べは何も無かった予定だったけれど職場の同期に誘われて、食事へ。今年ももう終わろうという段階だが、この一年、家族以外の誰かと外食するなんて、片手で数えても余る気がする。状況が状況なだけに、この選択がどうだったのか、わからないけど、それはずっとわからないことだった。

お好み焼きを食べに行く。もともと大好きなので自宅でフライパンを使って作ったりもするのだけれど、お店の鉄板で食べるようなお好み焼きはもうあまりにも久しぶりだった。

地元にも何店舗かお好み焼き屋はあって、そしてそのいくつかはもう潰れている。とにかく美味しいお好み焼き屋が一つあって、一つがでかくて、コスパがとても良い。チェーン店ではなくて、いかにも町に昔からあるといったお好み焼き屋で、昭和感の漂う少しくたびれたような雰囲気が大好きだ。いわゆるおしゃれな感じではないけれど、良い店で、家族で行って、各々一つずつ頼む。たいていはミックスで頼むけれど、冬になると牡蠣が期間限定メニューで出てくる。それをいつもちょっと気になりながら、でもやっぱりミックスを頼みたくなる。具材がどれもまるまると膨れていて、とても美味しい。

地元で共通しているのはどこのお好み焼き屋でも、客が目の前の鉄板で焼く形式なので、関西に出てきてからどこのお好み焼き屋に行っても店のキッチンで焼いてから運ばれるのに衝撃を受けた。広島風は麺のうえに乗せる必要があるので少し技がいると思うから納得なのだけれど、もう一つの本場である大阪においてもそうであるというのは小さくないカルチャーショックを与えた。今でこそ当たり前みたいに享受しているけれど、それでもどこかで寂しくなる。あの、目の前の鉄板が、保温のためにしか使われていないというのがなんとも宝の持ち腐れというか、本来の役割を果たしていないみたいで。高校生までは、友達と一緒に行って、それぞれ具材をお椀でかき混ぜて、焼いていく、それもまたエンターテイメントの一貫というか、それも含めてお好み焼きだった。

地元のその一番好きなお好み焼き屋は、自分たちで焼きこそしないものの、目の前の鉄板を使って、一人で店を切り盛りしているおばちゃんが焼いてくれる。その手際は、豪快の一言に尽きる。直径三十センチに迫るのではなかろうかという巨大なお好み焼きを、次々と焼いていくのだが、ドサドサドバーッという効果音がつくような所作で、かき混ぜて、流していく。当然具材はあちらこちらへ飛んでいく。なんの動揺もなく寄せていく。まだちょっと早くない?とやや戸惑うような段階でひっくり返し、そしてまた具材が豪快に飛ぶ。それを戻していく。おばちゃん自身は口数が多くないので、淡々と作業が目の前で繰り広げられていく。ちょっと早い、と思っていたのに、いつのまにかあれよあれよとできあがっていて、最終的にはとてもちょうどいい焼き加減になってできあがる。ソースと鰹節と青海苔を豪快にかけられてもうたまらん外観だ。わきたつソースの匂いに食欲はこれでもかと刺激される。そしておのおのマヨネーズをお好みでかける。一枚が巨大なので、満腹になる。これこそお好み焼きだ、と私は思う。関西に出てきてからもいろんなお好み焼きを見てきたし、関西と広島のお好み焼き論争を遠目に眺めながら、地元のあのお好み焼き屋が、正統派お好み焼きとして一番美味しいと思っている。

そういう熱を内側に秘めながら、言い方は悪いがしゃらくさいこじんまりとした、キッチンで焼かれたのをつれてこられたお好み焼きを保温用の鉄板で食べる。誤解しないでいただきたいのは、これも美味しいということ。調理場で焼かれる分、メニューに多様性が生まれる。だからバラエティ豊かな味を楽しむことができる。そういうのは良さだ。各々勝手にやった時の失敗もない。安心感。

そうしてお好み焼きと焼きそばと砂ずり、ポテトサラダ、そこにチューハイを頼んで、同期と積もり積もった話をしていた。よくシフトで一緒になるので普段から話すのだけれど、職場では大きな声で話せないことをたくさん話した。大半は愚痴だった。けっこうサバサバとした子で、私もサバサバとしていて、そしてお互いのほほんを愛しているので、苛立つところに共感を覚えながら、4時間くらい話して気付いたら23時を回っていた。衝撃だった。ゆっくり食べて、食べ終わって時刻を確認した時は21時だった。

向こうから誘われたのだけれど、そのとき、退職のことを話そう、と私は決意していた。何人かいる同期には先に話しておきたかったけれどなかなかタイミングが掴めずにいて、いい機会だったのでそうして初めて上司以外で打ち明けた人になった。そこからいろいろとまた花が咲いて、ようやく私はほんとうに辞めるつもりでいて、辞めてもいいと思えるようになったのだった。その先どうするか、という話はぼやかした。すぐに転職というつもりはなくて少しインターバルを置きたいということに留める。どうなるか、私にもまだよくわからないままで、ただこのままで行っても未来が見えないということを話していた。尊敬している上司はいるけれど、自分がその立場になることを想像できなかったし、なりたいとも思わない。

理想と現実はいつも違ってる。やりたいこととやれることもいつも違ってる。そうしてずっと迷っていくような気がしている。ひどく不安定な道のり。

同期もまたいつかは辞めるつもりでいることを話していた。後を追ってきて、と笑って言った。それはそれでいいと思う。病気になるくらいなら辞めればいい、死ぬくらいなら辞めればいい。そこまで切羽詰まってるわけでもないのだけれど、心はどんどん荒んでいるなと思う。思う、のは、思い込んでいるだけなのか、そう思いたいだけなのか、はっきりとしたことはわからなくても、こんな内側のことはそもそも自分しか分からないことで、誰かにジャッジしてもらうことではないし、本当に理解されることもきっとなくて、誰かにそれくらい頑張れと言われることに無性に腹が立つ。何を分かっているんだろう。そう思いながらへらへら笑ってる。いざというときには、人間、頑張らなければならない。それはもう、どうしようもなく、そうだ。でも、ここでこれ以上頑張ることに、ずっと未来を見いだせなかった。ここに未来を見いだせる人がいたらそれでいいのではないか。

自意識過剰。個性の塗りつぶし、なんていうのも、ま、個性ってなんだろね、と考えたりして、八方塞がりで、そうはいってもどこまでも普通の人間。才能なんてなくていい。息ができるように生きたい。

なんの話だろう、これ。

同期と楽しく喋ってた話だったはず。

暗くなったようだけど、積もる話をお互いしているのはどこまでも楽しくて、帰りに見上げた夜空はすかっと晴れ渡っていて、この間まで満たされていた月はもう半分近くまで欠けていて、オリオン座がよく見えて、その周りを無数の星が光っていて、田舎ほどでなくとも、ああ、この場所でもこんなに星は見えたんだ、と立ち尽くしてしまって、なんだかどこまでも悲しくなった。はやぶさ2がカプセル分離した、という報せがスマホに届いていて、翌朝目覚めると、分離したカプセルは地球に無事帰還したという旨が伝えられていた。あらゆること、リアルタイムでは見られなかったけれど、宇宙を拡大しているはやぶさ2、それに沸き立つこと、わくわくすること、晴れた夜空の星と月、宇宙に沈んだ小さな輝きに胸打たれて、連休が始まっていく。楽しくて寂しくて嬉しくて悲しい夜の底で、「都会なんて夢ばかり」を読了した。そんな夜に寄り添うエッセイだった。賛歌を聴き届けた。フォークソングの。忘れられない。拍手喝采というより、静かに余韻に浸っていたい。

宇宙の向こうから、おかえりなさい。

12月7日(月)の往復

起床。5時40分。布団の中でMacBookを検索していてその価格に溜息を吐いていた。詳細は後ほど。

今日、12月7日というのは私にとってそして誰かにとって大切な日だ。毎日が誰かにとっての特別な日だけれど、今日はマジカルバケーションという愛すべき作品の発売日で、今年でもう19年目を迎える。いよいよ20周年という節目が近付き、ただひたむきに歩いていく。このことについては、後ほど(といっても「朝の記録」の更新は自然毎週水曜日という流れになっているので、後ほどのはずのことは、私にとっては後でも、更新としては先行していく)別記事であげるつもりでいるので、ここでは省略する。ほんとうに大切なゲームだから、立ち止まって見つめ直したい。

昨日虚しさ悲しさを凝縮したような出来事が起こった。ポン酢をぶちまけた。はっきり言って自業自得しかいいようがないのだけれど。

寒くなったのでポン酢で鍋を食べ続けるような夜が頻発しているのだけれど、前日もそういった夜で、そのポン酢を、床に置いていて、ちゃんと蓋はしていたつもりで、でもしていなかったからこその惨劇だったのだろう、それを調味料置き場に戻さないまま寝て、翌朝なんやらかんやら動き回っていたら、いつのまにかやや酸っぱい刺激のある匂いが流れていた。足下の床やカーペットにポン酢が広がっていた。ポン酢の匂いだった。茶色い水溜まりならぬポン酢溜まりには画集も触れていたし読みかけの「文体練習/レーモン・クノー」も触れていた。悲鳴があがった。

まずは真っ先に二冊の本を回収し慌ててタオルで拭く。不幸中の幸いというか、どちらもしっかりとしたハードカバーの装丁だったし恐らくは水を弾くタイプなのだろう。気付いた時には時遅し、というほどの着色もなく、ぎりぎり助かった。次に床で広がっているポン酢をタオルにぐんぐん吸わせる。なんミリリットル分流れていたんだろう。200くらいはゆうに失われた気がする。タオルが限界を迎えて、風呂場で洗う。止まらない茶色。洗っても絞ってもどこまでも茶色。ある程度ポン酢が消えたところでもう一度戻る。カーペットにとりかかる。こちらも、時既に遅し、ということはなく、(比較的)きれいになったタオルで押さえたり叩いたりしていたらすぐに取れていった。ポン酢ってあんまり着色しないんだろうか。確かに醤油に比べれば透明感がある。日常生活で悲しいくらい役に立たない知見を得てしまった。

コード集合地帯付近だったのでいろいろと肝を冷やしたものの、結果的には被害はそう大きくなかった。冬になってよく使うからと大きめサイズで買ったポン酢の大半が失われたことが一番の被害だった。本が割と無事で良かった。床に転がしとくなという話だった。本も、ポン酢も。

完全に自業自得なのでこれで拗ねるのも筋違いというものだが、あまりにも悲しくなったのですべてのやる気が失われた私は、それでも放心状態のまま、いつのまにか洗濯機を回し、いつのまにか炒飯を作り、外出していた。畑に行きたかったけれど翌日に回した。鞄には本を無駄に三冊入れていた。ちょっと歩いたところにある喫茶店に入って、読みかけていた「小箱/小川洋子」を開き、ベイクドチーズケーキとコーヒーを頼んだ。濃厚なチーズケーキはどこまでも優しい味がして慰められた。店内は日曜ということもあって混んでいた。早く出た方が良さそうだったけれど、なんだかんだ割とがっつり二時間近く居座っていたのは、ピークは入店した時で、少しずつお客さんが減っていったように思ったからだった。

帰宅してから、回したまま放置していた洗濯物を干して、皿を洗って、床を片付けた。とんでもねえ連休の始まりになったと笑った。

連休中にやりたいことをいくつかリストアップし、そのうちの一つが本の構成を考えるというもので、前日の夜に読み切った「都会なんて夢ばかり/世田谷ピンポンズ」のCDを聴きたいこともあり、久しぶりにノートパソコンを起動する。

そのあらゆる処理が遅すぎて、このために時間がただただ無為に過ぎていくことに苛立っていった。できるだけのんびりと時間を過ごしたいと思ってはいるものの、何かやりたいと思ったときには即座にできるようなスピードが欲しい。私のやる気についてきてほしい。その点、このノートパソコンはほんとうに悲しくなるくらい鈍くなっていた。使えないことはない。使えないことはないのだけれど、もうなんか限界を感じる。スマホやタブレットを初めとして驚くような処理速度のデジタル機器が流通し発達していて、誰もが超高性能機器を持ち歩いている現代では、それらはもう身体の一部みたいなものだ。過度に遅いということはそれだけでもう、病気にかかってるみたいなものだと思う。

なによりもiTunesが起動しないということがどこまでも悲しかった。もともとウォークマン派なのだけれど、なんの前触れもなく壊れてしまってから、もっぱらiPhoneで聴くようになっていた。別に、パソコンをせっかく起動したんだからWindowsに初期搭載された再生ソフトで聴けばいいのだけれど、iTunesが起動しない、そのことにどこまでも虚しさを感じた。タスクマネージャを確認するとディスクが100%稼働していた。いろいろと試したがいつまでも100%だった。ファンが回りまくってブオオオオオオンといつまでも音を立てていていかにも頑張っていますよと主張している。もういい、私が悪かった、もう休んでくれ。閉じた。

不意に「読書の日記 本作り スープとパン 重力の虹/阿久津隆」のことを思い出した。あの中で、MacBookを買うかどうか迷って結局買っていた、ような気がする。iPadだったか、いや、多分MacBookだった。と思って確認したらiPadだった。iPad miniだった。人の記憶はまったくもってあてにならない。MacBookの値段を確認した。溜息をついた。今朝も。

決して出せないわけではないのだ。何しろ退職してしばしは一人暮らしを続行しながら無職でいようかと考えているので、貯金が無いわけではない、でも余裕なわけではない。暗闇の中から囁きが聞こえる、(でももうすぐボーナスじゃろ。出ないと思ってたけど、一応、出るじゃろ。慰労金もいただくじゃろ)(いや、それらは貯金するつもりで……)(初期投資の重要性は知ってるじゃろ。基礎中の基礎じゃろ。一時間近くも浪費したわりにワードの動きすらゆったりとしてソフト起動に5分くらいかかって、挙げ句の果てには入っているはずのソフト(iTunes)が起動しないパソコンのままでいいと思ってるんか?)(いや、それは……ほんとうに困っている……でもまだ壊れてない……)(壊れるまで我慢できるんか? なんだかんだ今のご時世、どれだけスマホやタブレット端末が発達してもパソコンじゃないとやれないことはあるじゃろ。買い換えることで後悔するか?)(多分、しませんね……)(せやろ)(せやな……)

買った方が良くない?という声が攻勢に出ながら、踏みとどまっている。

そうしていたら、柿内正午さんのnoteが更新されていて、個人サイトを立ち上げておられた。リンクを踏んで、日記を読み、まだ見ていなかったデジタルリトルプレスのポイエティークを読んだ。初期投資でMacBookを買ったことが書かれていて笑った。囁きが聞こえる。

夜、「小箱/小川洋子」を読み切る。何か大きな出来事が起きたわけではなく、不思議な本だった。うたかたの漂うぬるま湯にずっと浮かんでいたような気がした。もう子供のいない元幼稚園で過ごす私。死んだ子供の破片を楽器にして耳たぶから下げる。子供の髪を人形の既存の髪と付け替えたり、竪琴の弦にしたりする。あまりにも小さい文字で書かれて普通では読めない恋人からの手紙の解析を頼むバリトンさんは、いつからか、喋るとき、歌となる。美しいバリトンの。

不安定なままを抱えて、安定している世界。時折波風が立っても、それすらも日常のように。指紋の編み込まれたセーターを思い返す。この物語全体がそうだった。

彼女は丘の外れに一人立っている。風の通り道から外れても、他の演奏者が滅多に近寄って来ない片隅の窪みを選ぶ。耳たぶは指先と同じくほっそりとして、青白い。長い髪の中に見え隠れする竪琴は、恥ずかしがってママの背中に隠れる幼子のようでもあり、ほとんど彼女の頭蓋骨の一部のようでもある。あまりに細すぎる弦は、風など吹かなくても、耳たぶから伝わる体温に応えて震える。皆が風を待っている間、彼女の耳元でだけ、竪琴は鳴っている。

彼女は耳を澄ます。最初にこの言葉、耳を澄ます、を編み出した人は見事だと思う。ほんの一滴、あるかないかの雫が描く波紋を映し出すため、余分なものはすべて排し、どこまでも鼓膜を透明にする。まさに彼女はそのようにして竪琴の音色を聴く。あばら骨と髪の毛だけを残して遠くへ行ってしまった男の子が、かつて体の奥深くで鳴らしていた、息遣いというよりもひっそりとした声を聴く。窪みに積もった落ち葉を両足で踏みしめ、目を閉じ、深くうなだれている。林の縁からバリトンさんが、彼女を見守っている。(小箱 P140-141)

なんて美しいんだろうな。小川洋子の、静けさの更に奥にあるほんとうの沈黙に耳を傾けるような文章が好きだ。

そうして最後、終わってから参考文献などの載ったページに至ると、謝辞も載せられていた。「そしてインスピレーションの源泉となって下さった今福龍太さんに、心からの感謝を捧げます」とさらりと書かれていて、私は目を見開いて、先日買い溜めた本の山を見遣る。「宮沢賢治 デクノボーの叡智/今福龍太」が混じっている。それはただの偶然だった。「小箱」は単に小川洋子の未読本として気になったからだし、「デクノボーの叡智」はSANBONRADIOで鎌田さんが人生の指針となった本といったような質問に対しての答えとして出していた本でずっと気になっていたから買っただけで彼の本は初めてで、この二人の間に私は共通性を見出していなくて、なのに急に、偶然にも、繋がった。心臓が高鳴った。こんなことってあるのだろうか。いや、こんなことがあるのだ。本を読んでいると、こんな不思議が起こることを、私は今年、何度か味わった。引き寄せるのだ、何故だか。読書にのめりこむ、大きなきっかけとなる偶然。こういうことがあるから生きてると時々面白い。

12月8日(火)の育て中

起床。6時10分。またも中途覚醒あり、1時くらいに目が覚める。夕べは空が明るかったのか、深夜なのになんとなく外が青いような気がしてうわもう朝だと思った。めちゃめちゃぐっすり寝たと思ってスマホの時刻を確認したら1時だとかそのくらいで、ついにスマホの時計表示がバグったのかと慌てた(何故か正確なはずの方を疑った)が部屋に置いてある時計も当然ながら1時を示しており、バグを起こしているのは自分の思考の方だった。完全に思い違い、勘違い、というか夢うつつだった。寝た。そして起きた。二度目の睡眠で見た夢が最悪だったので目を覚ました。悪気がないように見せかけて悪気があってハブられる、そういう夢だった。あえて一人にされることて多数対一になる悲しさは大人になっても苦しいようだった。

昨日は畑へ。日中は日光さえ当たっていれば暖かく、作業するにはちょうどよかった。先週見に行った時よりも芽が伸びており楽しくなる。まだ顔を見せていなかったホウレンソウも顔を出して、一通り全ての芽が出揃った。大根の芽になにか赤い殻のようなものが張り付いていて、まるでテントウムシのようだった。冷静になったらもう12月だし虫は殆どいないのだが、少しどきどきしながら取ってみると、なんてことない、種の殻だった。なんだか、もともと赤く丸い種を突き破って、根を伸ばし茎を伸ばし地上に出て葉を広げたのだという過程が見えるような種の残骸だった。とても些細なことにも感動してしまうしとても些細なことに感動する心をいつまでも持っていたい。

先週は時間が合わず会えずじまいだったアドバイザーの方に声をかける。芽が出た程度で感動していた私だが、もう寒くなっていくのでこのままでは育たないとして、大根、ホウレンソウ、小松菜、リーフレタス、チンゲンサイの畝に、ビニールハウスのような役割を果たす防寒トンネルを張る。これでだいぶ内部は暖かくなるらしく、次来た時にはめちゃくちゃ伸びてると思うよ、Nさんにと言われた。冬用の野菜とはいえ、寒いのはやっぱり苦手。このとき、烏に狙われるから、と例の赤い殻は土の中に隠された。虫はいなくても烏はいる。虎視眈々と狙っている。

サヤエンドウの方はいい感じに育ちつつあるが、厳寒期を越えるには15cmくらいまで伸びるのが理想らしく、まだ2センチほど。保温と烏対策を兼ねた不織布をゆるめにかけ直し、もう少し保温続行ということになった。来週あたりには外すかもしれない。

それから、自分のスペースには、前の人が使っていた茎ブロッコリーとナバナとキャベツがそのまま植えられて、そちらの方はもうだいぶ立派な様相をしており、その収穫時期がちょうどやってこようとしている頃合いだった。茎ブロッコリーは、生い茂る葉の中に埋もれて、頂花蕾と呼ばれる一番最初の実が大体五百円玉サイズになったら鋏で斜めに切って収穫する。それがもう良い加減のサイズになっていたので収穫した。一から育てた野菜ではないのであまり実感が無いが、ひとまず最初の収穫体験となった。既に頂花蕾の回りにぽつぽつと同じような実ができそうというような細い茎が伸びていて、頂花蕾を切ることで一気にそちらに養分が回るのか、どんどん増えて育っていくとのことだった。その隣のナズナもいくつか収穫。蕾が花開く前に収穫していく。どちらもスーパーで見かけてもあまり食べないものだ。残りのキャベツは、もともと話には聞いていたのだけれど、あまり発育が順調ではなかったということで、球は小さく、そもそもまだ丸まってはいなかった。もう少し置いてみて、どうも球が形成されなければ葉をとって収穫しようということになった。

代わりといってはなんだけれども、別のキャベツを収穫させていただくこととなった。収穫させていただくというか、実際に鎌で刈ったのはアドバイザーの方なので、お裾分けという言葉が正しい。そちらのキャベツは巨大で、直径30cmに迫ろうという、とりあえずスーパーでは見たことのない大きさだった。立派に丸まっていて思わず「うわ~~!!」と叫んでしまい、Nさんはやや大袈裟なリアクション(でも実際驚いた)に満足げに笑んだのだった。

そんな巨大なキャベツをリュックに入れて、ナズナと茎ブロッコリーと共に持ち帰る。大きめのリュックサックであることが功を奏した。本が入っていても大丈夫。しかし重かった。帰ってから重量を量ると約2500gだった。

昨晩は豚肉とエビを買って、外側の巨大で比較的硬い葉を四枚剥いでお好み焼きにする。足りなければ足せばいいと思っていたが、四枚で一人分にはちょうどいい具合だった。翼を広げたクジャクのような立派な葉だった。しばらくキャベツ三昧である。

畑に行く足で東吉野村へ行こうかと当初考えていてそのつもりで防寒対策をしてきたのだが、キャベツがあったので延期となる。

MacBookを買いたいというような話を昨日の朝の記録でしたのだけれど、調べてみるとiPadで本は作れそうな気がした。現代のアプリは凄すぎる。「縦式」という無料アプリがあって、これ自体はスマホで執筆をする際に縦書きで書きたい時にたまに使っていたのだけれど、PDF変換機能は使ったことがなく、使ってみると本当にPDFになった(当たり前)ので感動した。ヒラギノ明朝が標準搭載されているのでそれなりに様になっている。なんて便利な世の中……勿論細かなカスタマイズには限界があるが、初心者には必要十分といえる。これであとは本文と表紙と奥付などを用意すればできそうだった。Apple pencilがあれば液タブになるし、今やクリスタやイラレもiPadでできるし、各種デザイン系アプリも揃いつつある。柿内さんのデジタルリトルプレスを形作っているAffinityシリーズもiPadでできる(これは縦書き不可なのが難ありだが)。私の愛するテキストソフトommwriterも外付けキーボードさえあればiPadでできるのである。今のところテキストはポメラぐらいの携帯性がちょうどいいので間に合っているしキーボード買ってないけど、iPadをパソコン代わりにするのであればいずれキーボードは必要になってくるだろう、MacBook買うよりは随分と安上がりだ。もちろんパソコンでないと出来ないことはあるが、素人がやる分には今のところパソコンがないと絶対無理というわけではなさそうだった。パソコンで育ってきた人間としては、すごい世の中だ。そのことが幾分私を楽にさせた。本文に集中できた。PDF化した自分の文が美しくてテンションが上がった。本だ、とそれだけで感じて嬉しくなった。ヒラギノ明朝で。

安易に新しく物を取り入れるよりも、やれる範囲でやれることを行って、それでもやはりどう考えても足りないとなればそのとき考える。今のところMacBookの線はだいぶ薄くなった。私の財布はほっと肩を撫で下ろしている。ただCDとiTunesの件は何も解決していない。

「宮沢賢治 デクノボーの叡智/今福龍太」を読み始める。分かってはいたのだけれど、読みやすい本ではない。宮沢賢治の作品を深く掘り進めながら、宮沢賢治の目で見た火山や太平洋の姿、大地を追っていく一章というような構成になっているようだった。一気に読み進めるような本でもないので、併読しながら少しずつ進めていく。

同時に「残響/保坂和志」を読み進め、こちらはさほど詰まる感じを覚えず、むしろ文章はするすると流れていく。遠くにいる近くにいない人々を文章が繋いでいるような不思議な読書感。視点によって人の印象は変わるだとか。三人称で、どんどん視点が変わっていく。誰に視点が定められているかで、登場人物の呼称も変わる。

美緒は窓の外を見ていた。

どうしてコーリングの高橋悦子を井沢由季子に似てるなんて考えたんだろうと、いま美緒は思っていた。井沢由季子は特別で、誰とも似ていない。井沢はいつも相手が本当に聞いてほしいことが何なのかわかった。

「人って、本当にしゃべりたいことと別のことをしゃべっちゃってるものだからね」

これも井沢が言った。井沢は十六歳だった。井沢がいないと、いくらしゃべっても本当に聞いてほしいことと違うことばかりしゃべっているように感じる。だから十七になったとき、あたしにはもう本当に聞いてほしいことが何なのかわからなくなっていたんだと美緒は思った。キミちゃんとは今日は話したくなかった。(残響 P80-81)

何故だかぐぐっと息が詰まってしまうのだ。キミちゃんとは今日は話したくなかった。

この独特に流れていく三人称の文章を、「ぬいぐるみとしゃべるひとはやさしい/大前粟生」でも似たような雰囲気で読んだな、と思った。比べるとかそういう次元の話ではなく、たぶんこの文章の少し酔っているような淡々とした不安定さを感じていて、そうした感覚が楽しくて好きだ。次々と映り変わる様子が、まるで映画を見ているようだ。空間を感じる。

昨日はTwitterに少し入り浸りすぎたので、今日はデジタルデトックスというか、iPadすごいと言っておきながらなんだけれどもできるだけ機械から離れて過ごしたいと思う。感染対策、家に引き籠もる。いいものには触れたい。

SNSに没入してしまうときは、たいていあまり精神的に調子が良くないときで、そして一層掻き乱されてしまうことが大いにしてある。実にならないまま時間もとられる。余分な情報を遮断して、目の前のことに集中する。今日で一作小説を書ききるのが理想。

すごいどうでもいいんだけど、寝際に今日「朝の記録」として書きたいこととしていくつかSimplenoteに箇条書きして残していて、その最後に「逃げも隠れもしないのよ」とあって、この時、これだけじゃなんのこっちゃわからないかもしれないけどきっと分かるだろうと思って寝たことを覚えている。そっちのことだけ覚えている。なんのこっちゃわからない。わからないから笑った。あてにならないことばっかりだ!

12月9日(水)の重なり

起床。6時15分。見た夢のこと、全体的にはほとんど覚えていないのだけれど、部屋に放置していたゴミ袋にまあまあ巨大な、オオスズメバチのようなハエが出現したり、床に転がっている何か昔のもの(食べものではない)にこまかなこまかな、目を凝らしてようやく見えるような蟻がたかっている夢だった。殺虫剤をまんべんなくかけてさっさと捨てにいっていた。妙にリアルだった。寝際に見たものが影響しているかというとそんなことはまったくないように思っていて、Youtubeのカジサックチャンネルで、かつてはねトビで活躍していた北陽の二人が登場していてトークしていて冒頭で三人とも泣きそうだと言っていてちょっとうるっときた。はねトビでの印象よりもずっと伊藤ちゃんが元気で安心した。はねトビの現場って、観る側はただ楽しんでいただけだけど、大変で苦痛なことも多かったんだなと、はねトビ関連の話を聞くたびに思う。あのぶっとんだ感じが好きだったけれど、今じゃできないこともたくさんあるだろうな。テレビが豪快にお金を使えた時代であり、今となってはNGなことができていた時代。まあ、良い作用もあるよね、と、今じゃ股を開けないと言ったアブちゃんを見ながら思った。そりゃあ嫌だよなあ、伊藤ちゃんの気持ちがわかる。

in living.チャンネルも見る。りりかさんがものすごく可愛い。インリビは昔はなんかこういけすかないというか不透明というか、あのちょっとした無機質さが一種の良さではあったのだと思うのだけれど、とにかくあまり好きではなかった、だけれども、ものすごくコメント欄でも言われていることなのだが、ここ一年くらいのりりかさんは本当に可愛い。よく笑うようになって最早別人のようで、でもそうじゃなくて緊張してただけなのかなあ今まで、で、彼女のマイペースを貫く姿勢とのんびりとした雰囲気がどこまでも良い。そして笑顔が可愛い、それが媚びてるようなそういうものとあまり思いたくなくて、ただ純粋に可愛い。可愛い女の子は存在自体が癒やし。変な手が入らず、ずっとこのままインリビのペースで日常を発信を行ってほしい。人の日常を覗くのが好き。そのインリビで昨日の晩、2021年の手帳を買った、という動画があげられており、手帳好きでもある私は秒でタップし、終始りりかさんの表情と声に癒やされていた。ほぼ日のカズンを買われていた。もうそれで慣れておられるようだった。なので自然と頭が手帳脳に切り替わっていった。

もう12月が始まって一週間。新しい手帳に変えている人もいるだろう。

私は今年A5サイズのバレットジャーナルをメインで使っている。今までは新書サイズやA6くらいの小さめのサイズを使っていたのだけれど、あえてA5という大きめのサイズに挑戦したのは、前年、本格的にバレットジャーナルが自分の中でなじんで書きまくっていたらあっというまにノートがいっぱいになってしまいコスパの悪さを実感したからだった。

今のA5サイズも結局二冊目に突入したことにはなったのだけれど、自分の使用感としては、もとのサイズくらいが一番ちょうどいい気がしている。A5はたくさん書けて良いのだけれど。なにかアイデアを膨らませるには紙は大きいに越したことはないと思う。だからとても迷う。未だに迷っている。ちょっとしたアイデアだとかちょっとしたメモを書き込むくらいなら小さい方がいいので新書・文庫本サイズだなあと思うし、膨らませるならA5だし、こうなってくると分冊になってくるのだろうか。いや、今も分冊気味ではあるのだけれど。基本的には大は小を兼ねると思っているのでそうなるとA5なのかもしれない。でもより気軽に開けなければ意味がない。

りりかさんの動画を見ていると、ほぼ日もいいなあとかまた思い始めてしまう。何度挫折したことか、一日一ページ形式が苦手だとそれはずっと前から分かっていることなのに。未だにほぼ日に憧れを抱いている。脳内手帳会議は終わらないまま延長戦へと突入していき、クールダウンすることとする。

当初の予定では美容院にでも行こうかと考えていたのだけれど、キャンセルして、昨日は一歩も家から出ずに過ごしていた。この調子で行くと今日も一歩も家から出ずに過ごしそうな気がしている。

デジタルデトックス、というほどがっつりスマホから離れたわけではなかったけれど、SNSの類からはだいぶ距離を置いた一日だった。SNSから離れていればほぼデトックスになる気がする。そうした昨日は、SNSから離れた分、いくらかゆったりと時間を過ごしていた。

今年の初めくらいに読んだ本で、人間のインプットやアウトプットには適した時間帯があって、午前中は読書などのインプット、午後はアウトプット、夜は復習というタイムスケジュールが良いと書かれていて、休日なんかはそれを意識してやっていたこともある。だけど昨日の、自分の精神的にちょうどいい感じだと思うように結果的になったタイムスケジュールとしては以下。

起床時に朝の記録(約3000字打鍵)大体一時間くらい→朝ご飯→絵→ちょっと休憩(軽く読書)→小説執筆、このあたりまでが大体午前中。

昼ご飯を挟んで、午後からはしばらく読書(昼寝込み)、夕方4時か5時くらいになってきたら創作。絵はこの時間帯でうまくとんとんと進む傾向にある気がする。

夕ご飯あたりは弛緩。ご飯を作りながら動画を見たりラジオを聞いたり、ご飯を食べながら動画を見たりラジオを聞いたり。お風呂に入って、寝るまで読書。

そういうわけで、午前中は基本的にアウトプットに徹して、インプットは午後にまわすというのが自分の中でいい感じな気がした。午前中にアウトプットをがっつりとやって感じが良いのは、それをやることで「もう今日は十分頑張っているぞ」という実感を自分に与えて安心できる側面が大きいと思う。パステルは一気に描き上げようとするよりも、大体の色を乗せて一度休ませてから、後で細かく描写していくのがちょうどいい。

時々スイッチが入って何時間も集中して創作行為に没頭できるのだけれど、なかなかない。そうした博打みたいなことには付き合っていられないというか、日常的に毎日、少しずつでもいいので積み重ねていく方が結果的には良いように思っている。そして基本の自分は集中力があまり持続しない。たぶん頭の中がとっちらかってまとまっていないせいだと思うのだけれど、すぐに飽きてしまう。大体もって一時間くらい。

上記の午前中のタイムスケジュールを仮に一時間ずつくらいで区切っていくと、理想は5時始まりだが最近の現実的にはやや期待もこめて6時あたりに設定、そうしても、7時まで朝の記録、8時まで朝ご飯など、9時までパステル、10時まで読書を兼ねた休憩、11時まで小説執筆、となって一時間余る。とんでもないな。でも昨日は思い返せば大体そんな感じだった。一時間という区切りはまあ適当なのだけれど、あとに一時間分のバッファーがあるのが良い。余白が無いと息苦しくなるし予定はだいたいずれこむものだから。そして午前中に頑張った分、午後にゆったりと読書に徹することができる。インプットもやりすぎると頭がパンクするので、空気を抜くように、夕食まで少しアウトプットを挟む。このときは絵でも小説でもいいが、なんとなく絵の方はこの夕方くらいの時間がうまくいく。小説は気が向くと割といつでもポメラを開く。ポメラの有益性はこういうところだ。膝の上だって思いついた時に打鍵できる。手帳と同じ。夜は弛緩。ゲームなどもここに入ってこれば、見切り発車で始めたマジバケ再プレイも夜に入ってくるか。

自分に合ったやり方があるはずで、それはずっと変わらないはずもないのだけれど、とりあえず今日もそんな感じでやってみようかと思う。引き籠もっていても楽しむ術はいくらでもある。しかしこのスケジュールは休日しか適用されない。仕事のある平日は朝だけが許されている。

昨日の読書は「残響/保坂和志」読了、「デクノボーの叡智」をちまちま、「コモンの再生/内田樹」と小説枠として「高架線/滝口悠生」を併読。

あたしがいま渡辺さんのことを思い出していることを渡辺さんは絶対わからないけれど、みんな誰だって自分のことがたまには誰かから思い出されていることがあると思って生きているはずで(そうじゃなかったら生きていられないと早夜香は思った)、渡辺さんがそう考えるときの一人にあたしが入っていれば、あたしがいま渡辺さんを思い出していることがいまピッタリこの時間の渡辺さんにはわからないけれど、あたしが渡辺さんを思い出していることが本当にまるっきり全然渡辺さんに伝わっていないということではないと早夜香は思った。

それはどういう風に言うのが一番いいのかわからないけれど、たとえばいまあたしが桜の花を散らすのが風や雨だけじゃなくて鳥も花を落としているんだと知って、これからは桜の花が地面に散っているのを見るとそういう鳥のことも考えるようになるというのとも近いんじゃないかと早夜香は思った。(残響 P164)

何故だかこの部分が猛烈に好きで、この小説全体をくるんでいるすれちがいながらも重なっているような誰かと誰かの関係性を言葉に言い表しているんじゃないかと思う。それをより物質的に変換しているのが俊夫なのだろう。凄い、と興奮しながら読んでいた。終わってしまった。保坂和志をまた読みたいから、次手に取る時は「読書の日記」で読まれていた本にしてみようかと思う。「残響」はTwitterで見かけた本だった。SNS、毒になることもあるけれど、使いよう。

たいへん喜びます!本を読んで文にします。