中国開発の大攻勢! 我々、日本クリエイターは今後どう生きる?

先日のテンセントの「ポケモンユナイト」の発表もそうだが、ここ最近中国の勢いが止まらない。

今や日本のIPはほぼ中国の開発によってリリースされつつあるし、スタジオの吸収か、開発者の収集行動含めてもオールジャンルで勢いが止まらない。

著名IPの権利を取得した

サービスが中国から続々開発

テンセント

スマホラインナップに日本のIPから下記4つがラインナップ。

・ポケモンユナイト

・メタルスラッグ

・ストリートファイター

・真·三国无双 霸(真・三國無双)

Changyou.com Limited

・「空の奇跡シリーズ

Ourpalm Co.

・KOF'98

HK HERO ENTERTAINMENT CO.

・コーエーの三國志

・SEGAの三国志大戦

世界中の優秀な技術者を積極採用

テンセントの米国スタジオ、NetEaseの日本開発スタジオの設立。中国企業の日本を含めた現地法人の進出。家庭用ゲーム開発メーカーへの資本注入など、世界からの技術者の積極採用が止まらない。

特に、今後の次世代ゲームの開発要員として世界中から技術者、開発者を積極採用を行っている。

中国法人の日本進出が後を絶たない

今となっては完全に日本のアプリランキングで存在感を高めている中国産のゲーム。しかしこれが日本に現地法人を作って採用含めて積極展開してきている流れが目立つようになってきた。

NetEase

miHoYo

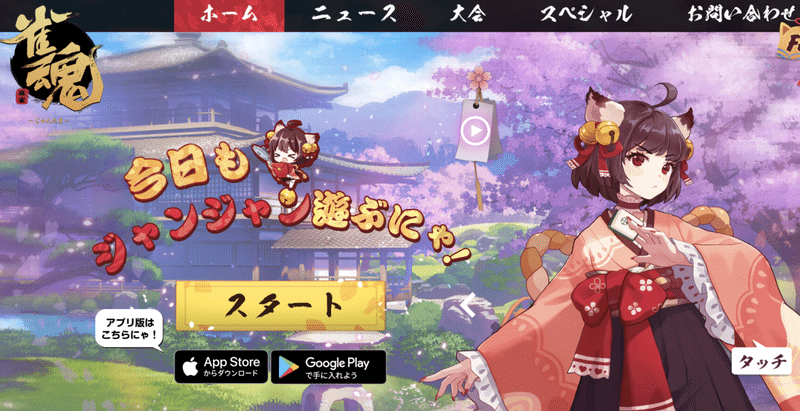

Yostar

アズールレーン、アークナイツ、雀魂と、リリース作品がほぼ全ヒットするほどの確率の高さ。

C4games株式会社

「放置」シリーズという画期的なタイトルを展開するパブリッシャの現地法人。こんなのゲームじゃないだろっていう人がいると思いますけど、めっちゃ儲かっている!

スマホで遊ぶユーザーはゲームユーザーではない場合も多い。

Wuhu Diezhi Network Technology Co., Ltd

(日本ではニキ株式会社)

大ボリュームの着せ替えゲーム

西山居

「ガール・カフェ・ガン」はもともとマーベラスが運営したもの。開発元の西山居が日本法人に乗り込んでくると同時にサービス移管となった。

日本のストアランキングでも多く目立つ

中国開発のゲーム

我々日本のクリエイターはどう捉えるべきか?

最近のトレンドは、日本の著名作品をゲーム化するも、日本でリリースをしないタイトルも多くなってきた。それは日本のゲームユーザー層とマッチしないこともあるが、日本国内でのリリース採算性が極めて難しいという問題もあります。

日本のゲーム市場、ユーザーの指向性は20年前と比較すればかなりグローバルなタイトルを楽しめる価値観が根付いてきたが、まだまだ世界のゲームユーザーと比較したらかなり特異性があるのは変わらないまま。

たとえば高課金をすることに関して抵抗が少ないこと。RPGを好むこと。シナリオ、キャラクター性を好むことなどがその代表例です。

ゆえに、開発指針として、日本市場だけでうけるような視野で開発をしていたら、グローバルで売れない可能性が高くなるリスクが高まります。そのため、日本のパブリッシャはまず世界で売れることを前提に設計、開発を進めつつ、日本でも売れたらいいだろう、というような開発姿勢をとる会社も多くなってきたということです。

グローバル指標か、日本指標か?

昨今は開発費があまりにも高騰しがちな事例があるために、家庭用ゲーム開発においてはグローバル第一に開発することが多くなってきました。

その一方で中小企業やスタートアップが自由に作りたいということでいろいろなサービス開発を進めていることも多いですが、それらもやはり世界を意識してsteamやグローバルワンビルドを意識したアプリ開発を行っているところが増えてきました。

これも一重にマーケットサイズの大きさから逆算したことだと思いますが、今後もこの流れはますます強くなるのではないかと思います。

これはあくまで個人的な推測ですが、古き良き日本向けのコアファン向けゲームを作りづらくなるのではないかということか。あるいは大きく指向性を変えたシリーズ作なのか新シリーズが展開されるのか、はたまた今の路線を継続するならば中国資本に乗っかるしかないのかなぁとも邪推していたりもしますが、どうもそれは現実味をおびそうだなという予感はしています。

世界の流れをくみつつ

日本クリエイターの良さを出したい

■流れに乗りつつも、周りに合わせすぎない

大きな世界の流れに逆らうことは基本的にはできないと思いますので、なるようにしかならないとは思っていますが、その中でも私たち日本のクリエイターは、こだわりなどを忘れないようにして柔軟性や多様性を発揮できたらというスタンスは生涯変わらないだろうし、忘れてはいけないことだろうと思います。

■長期的な視点でリスクを最小限にしつつチャレンジの種をまく

しかし多くの日本のゲーム制作法人は、リスクをとってチャレンジするには相当なハードルが多いので外部にIPをおろしてリスクを減らす施策がこれからも増えるのだろうと予測します。

ただ、リスクは減らせるけれども、新しいチャレンジはますますしづらくなり、それは長期的に見たら新しいIPを生み出す機会を減らすだけですし、シュリンクの一途を辿るきっかけにもなりかねない危惧もあります。

資金提供者や決済者に向けてはしっかりした成長戦略とセールス材料を用意しつつ、アイディアの種をコツコツ積み上げておく。広い視点でのビジネスモデルを抑えておく、海外での展開できる協業、ルート、クリエイターとつながっておくことなどもとても重要になってきます。

いずれにしても今後大きくお金がかかる事業というのはどうしても大きな資本を持っているところがどんどん権力を持っていくでしょうから、日本全体のコンテンツ産業もどうなるのかが少し心配ではあります。実際、映画、アニメなどの動画はほとんど海外制作だったり海外資本が多く入り始めています。次にくるのは間違いない出版事業への侵食です。

中国は今や日本を超えるクリエイターを多数育成、抱えており、クリエイター専門の会社や専門機関も作ってもいます。数、勢い、労働数で言えばどう考えても勝ち目がない大国の本気がすぐにやってくるでしょう。

私たち日本のクリエイターはこれからどう生きるのか、それは自分のこだわりを突き通す、日々研鑽すること、好きなことを徹底し抜くことも1つ大事なポイントになるのだろうと考えています。

いただいたサポート費は還元できるように使わせていただきます! 引き続き読んでいただけるような記事を書いていきたいと思います。