エンコードされないものたち——ボカロ曲とテキストの関係性について

(約14,500字)

この記事は自由に価格を付けられます。

https://paypal.me/ukiyojingu/1000JPY

1.はじめに

ボカロPがみな一様に、コメント欄に意味がありそうな文章を一言だけ書き残しているのはなぜだろう。音楽が複数要素に分解され、各々がそれぞれの欲望を満たしたいがために消費を重ねていく中で、ボカロ楽曲のみならずあらゆるものがカテゴライズされ、私たちはわかりやすいそれらを味わう。投稿者コメントに残される身近なメッセージも、もはや楔のように、それがいったい何であるかを説明しているように見せつつ、意味は一切説明されないこともある。そうして、私たちは曖昧なものをわかりやすくカテゴライズ化し、そして身勝手に共感する。

私たちがそこから逸脱するためには、どうしたらいいだろう。この9分間は、カテゴライズを許さないような、絶対的そして孤独な存在として、代替不可能な自己を表現している。

2021年4月25日にて投稿した「『言葉を扱う覚悟はあるか?』ukiyojingu+結月ゆかり(live 2021.4.22.)」で、私はこのようなことを書いていた。実体を正確に把握しているわけではないが、ここでいう「(いわゆる)意味ありげな文章」が投稿者コメント欄に一言だけ追記されていることは決して少なくないと思う。何なら、沿岸都市の動画『透明な日々』にもこうしたコメントがついてもいる。

(https://www.nicovideo.jp/watch/sm41204865 より)

ボカロ曲の投稿欄に投入されるこの「意味ありげな文章」がどこからはじまったかについて、私は何も知らない。15年の蓄積のあるニコニコ動画であるが、投稿者自身によって自由に編集することが可能な性質ゆえ、投稿者コメントの系譜を直接追いかけることは難しいだろう。だが、ボカロ文化の系譜におけるいくつかの場面でボカロ曲にちなんだ文章、あるいはその逆といったものが登場してきた経緯を俯瞰してみると、ボカロ曲それ自体とそれに併記される文章たちは、長く蜜月な関係を保ってきたように思える。自然の敵Pによるカゲロウプロジェクトをはじめ、ヘイセイプロジェクトやミカグラ学園組曲などの楽曲同士をリンクさせて一つの物語を構築していくいわゆる「プロジェクトもの」では、必ずと言っていいほどノベライズ、あるいはコミカライズがなされてきた。それだけでなく、今日ではカンザキイオリがボカロ曲を作成する傍らで小説を執筆し、発売もしている。視点を逆転させると、ボカロ出身アーティストのYOASOBIが短い小説を楽曲へと変化させる試みを行い、その結果「夜に駆ける」を生み出した。こうした楽曲とテキストとのリンクという実践が行われ北影響か、ボカコレにて投稿された楽曲に限定されることなく、数多くのボカロPが自曲解説をTwitterやnoteで文章化している——そして、この文章もおそらくそうである。

ボカロ楽曲はどこかしら、テキストと分けがたい関係を持っているようだ。それらは「意味ありげな文章」であろうと、noteでの自曲解説だろうと、あるいはノベライズだろうと、皆共通して楽曲に対する理解を深めるための補助線として引かれているだろう。しかし、これらの補助線はどうして必要なのか。そもそも、これらの補助線は果たして有効なのだろうか、と私は考える。というのも、こうした楽曲を理解するための補助線的なテキストは、作者の目指したイメージをより鮮明に受容者に伝達できる可能性を向上させているように見せかけて、その実はさらなる意味の誤配、誤解を招いてしまう可能性を含んでいるからだ。「意味ありげな文章」は「意味ありげ」なだけで、その「意味ありげ」によって受容者をただただ混乱させていく可能性だってある。それでもなお、これらは用意される。

そうして考えてみると、「作り手の作品は果たしてどのように受容者に伝達されるのか」という議論が、たちまち問題として出現してくる。作品本体で完結できないような要素は何だろう。作品外部で生まれる「作品について語るテキスト」は一体どのような意味を持つのだろう。そして、それらが繰り広げる作品のコンテクストを前に、私たちはどのように対面したらいいのだろう。そうした問題について、前半では情報学の議論を参照し、後半では図書館情報学・書誌文献学を参照して検討してみたい。それらを通して、本稿が楽曲そのものと楽曲について書かれたテキスト、そしてそこに書かれなかったコンテクストとの関係性について、何かしらの示唆を得られれば幸いである。

2.作品伝達におけるエンコード/デコード

議論を進めるために、まずは作品のメッセージがどのようにして伝達されるかを考えるのだが、そのまえに「作品そのもの」と「作者の意図」を分けて考えたい。ニコニコ動画だけでなく、あらゆる作品は自らの意図を伝達するためのメディアであると同時に、それ自体はただの物質、あるいは概念上の情報の集合体に過ぎない。無論、「メディアはメッセージである」というマーシャル・マクルーハンの格言はメディア研究の世界では今日でも鳴り響いているものの[1]、一方でメディアは物理的手段であるということが決して否定されたわけでもない[2]。メディアはメッセージであるというマクルーハンの主張をいったん棚に上げ、メディア(作品そのもの)とメッセージ(作者の意図)を分割させてしまうことによって、私たちは作品の物理的様相をより精密に観察することができるだろう。こうしてメディアからメッセージを分離させるとして、では次に分離したメッセージがどのように伝達されるのか。それはメディアがおかれる文脈上に、依存することになるだろう。ゴッホのひまわりはメディアの次元でいえば、キャンバスに絵具が塗りたくられただけのものに過ぎず、私たちはそれを絵画と認識することで、それは芸術作品となる(その絵画の価値を理解することができる)[3]。これは言い換えれば、そのメディアが芸術の文脈上に置かれて初めて、芸術作品であることを主張できるということでもある。

ディスプレイに投影される数多くのボカロ作品だって、その本質は0と1に翻訳可能なmp4データでしかない。それらはメディアとしては単純なmp4データであり、それがニコニコ動画というインターフェイスが認識可能な形態であると同時に、ニコニコ動画のデータベース上に登録されることではじめて、「ニコニコ動画に投稿されたボカロ曲」と認識される。これは先ほどの美術の文脈と比較し、コンピュータが判別可能なデータという点ではさらに範囲の狭い文脈に依存している——そして、この差異が今後大きな問題となってくる。

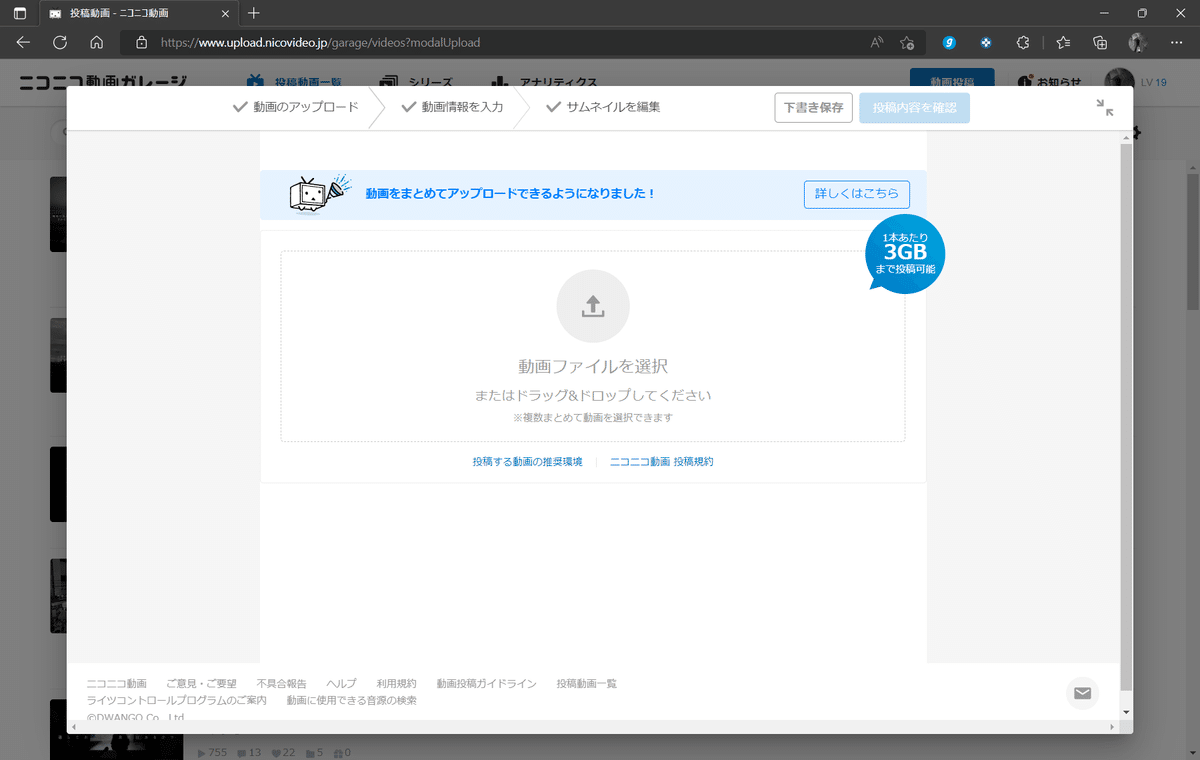

このような前提で考えると、作品は根本的にはメディアでしかなく、その価値やメッセージ性はいわば、その文脈が認識可能な形式に当てはめられることで初めて認識可能になる——そこではじめて、「作品」となるのだろう。むろん、それらが作品である以上、作家はそれにメッセージを内包するわけであるが、それがメッセージとして認識される条件は少なからず、すでに存在している形式が必須となる。それがニコニコ動画の場合だと、投稿画面に表示される「1本あたり3GBまでの映像ファイル」であることだ。当然のことながら、この様式に当てはまらないものについては拒否されるため、いわばニコニコ動画上で投稿されるボカロ作品はすべて、ニコニコ動画の設定したフォーマットという環境的制御を受けたものであるのだ[4]。

こうした観点からいえることは、少なくともニコニコ動画におけるメッセージを持った作品の一つの条件に、それがニコニコ動画の設定する機械的環境に適合するようなメディアである必要がある。こうした条件があることは先述のゴッホの絵画と同じ側面を有する一方、コンピュータという計算機械によってなされている点で異なる。絵画作品の価値を決めるのは美術史であり、それらは有機的な人間によって構成されている一方、コンピュータはあくまで機械であり、「作者の意図」など知る由もない。コンピュータにとって作品はただのメディアであり、情報の集合体である。しかし、そこで何が漏れ落ちているのだろうか。

そこで問題になるのが「メディアとは何か」という人文科学情報学の問題だろう。梅棹忠夫が1963年に発表した論文「情報産業論」では、情報は「人間と人間のあいだで伝達される一切の記号配列」とされる[5]。この主張はまさに、本稿が現時点で検討してきた「メディア」という言葉とも合致するように思える。しかし、この定義はやはり「作者の意図」を切り離してしまっている。投稿される動画たちはすべからくデータだが、しかしそれらが「作品」である以上、何らかのメッセージがあるはずだ。私は議論の中で一度棚に上げることにしたが、ここで再度「メディアはメッセージ」という言葉がまるで重くのしかかってくる。

この問題を解決するために、次に情報学者の西垣通が提示した基礎情報学理論における「情報」概念の拡張実践を参照してみたい[6]。チリの生物学者ヴァレラとマトゥラーナが提示したオートポイエーシス理論[7]を継承した形で提唱された西垣の情報理論は、先ほどの情報を単なる機械的なメディアと認識するのでなく、本稿が何度もメッセージと称したような表現も射程に含むものとなっている。2004年に発表された『基礎情報学』では、これまでの「情報」という言葉を「機械情報」「社会情報」「生命情報」という三つの概念に分けて検討がなされている。「機械情報」とは文字通り機会に判別可能な情報であり、これは梅棹の「情報」概念、もとい本稿がもっとも初めに提示したスタンス——作品は記号の集合体という意味でメディアであるという主張とも一致する。しかし、西垣の情報概念はこれに限定されず、より広い範囲をその射程に含もうと企図する。次に登場する「社会情報」とは、決して機械的なものではないが、社会的には認識され共有されている情報のことを指す。いわば慣習や文化的コンテクストが対象になるこの社会情報は、言語などの一定のコード化がされているものの、時代背景に伴ってその意味を徐々に変身させていくものがその対象にあてはまるだろう(この点で、美術作品が作品として認識される条件に社会情報が大きく関係している)。そして最後に残る「生命情報」は、主体内でしか生成されず、かつ外部には共有されない情報として説明がされている。主体内部でしか生成されず、外部に伝達不可能な生命情報は、言語化する=社会情報化することによってまずは伝達可能になり、そしてそれを機械の要求するプラットフォーム基準に合わせる=機械情報化することによって、コンピュータにも認識可能な情報となる。この点で、情報概念は機械情報に至るほど教義になっていく。これら「社会情報」と「生命情報」は、これまでの「機械情報」的な情報概念にたいし、非機械的な有機的な情報についての議論を展開しており、特に最後に登場した「生命情報」については、それ自体が外部に伝達可能な主体内部でのみ存在するものであるという点で、本稿がメッセージと称したものとも一致するだろう。

ここまで述べた議論をもとに、作品をニコニコ動画で発信することについて再整理してみたい。作者が作品を作成するとき、そこには何らかの意図=メッセージが発生している——ここでメッセージが発生しないということはなく、なぜなら、「意図しない」ことを意図しているからである。そのメッセージは他者には伝達できない作者内面で発生するものであるため、これはいうなれば生命情報だ。作者は内面にある生命情報を他者に伝達しようとするが、それを行うためには社会、あるいは機械が判読可能な形に自身の思想を形式化しなければならない。私たちはmp4を作成する際、AVIUTLやPremiere Proで作成されたファイルをmp4にエンコード化しなければならない。こうして、作者の意図=生命情報はニコニコ動画、ひいてはコンピュータが認識可能な「機械情報」へと変換されることで、電波で発信されていく過程を踏まれる。

以上は作者が作品を発表していく過程であり、いわば「発信」であるが、逆の「受信」はどうか。先述の通り、コンピュータが判別可能な形式にエンコードされた作品は機械情報であり、エンコード化されたそれを受容者が受信するためには、逆にデコードしなければならない。言い換えれば、作品の意味を検討し、その意味を自己生成しなければならない。注意しなければならないのは、この自己生成される意味と作者の意図は決して、完全一致はしないという点だ。なぜなら、生命情報はそのままで伝達されえず、機会情報化される過程で多くの要素をそぎ落とさねばならないから——伝えたい意図をあきらめなければならないからだ。受容者は作者の生命情報を得ることはできない。だがその代わり、受容者は受容者自身の内部で、作者の生命情報とは全く異なる生命情報を生み出すことになる。そして、生み出された生命情報と作者の生命情報が一致するか否かは、もはや誰にも分からない。

このように、情報の集合体としての作品は、その伝達過程で全く異なる意図で伝達される可能性を多分に孕む。機械情報をデコード化し、主体内で新たに生成する生命情報と作者の生命情報は、どこまで行っても一致しない。では、作者のメッセージはどう認識されるのか。私たちは延々と、そこに存在しない作者の亡霊を追い求めるしかないのだろうか。しかし、作者の情報は決して機械情報だけではない。そこには既述してきた「意味ありげな文章」があったり、あるいは作者が複数作品を投稿しているのであれば、その複数作品を俯瞰してみることによって発生してくる文脈がおのずと見えてくることがあったりする。そうしたコンテクストは作者の意図の内側にあっても(作者が意図して作成した「意味ありげな文章」や解説noteだとしても)、あるいは外側にあっても、作者のメッセージを追求するにあたって必要な要素であるということができる。これらは明確に表示されていなかったとしても、俯瞰することによって得られる情報であり、機械情報としてエンコード化はされてなくとも、作者の生命情報に接近するための重要なツールである。こうしたコンテクストはコンピュータには認識されていない情報として、エンコード化されたmp4データの周辺をフワフワとさまよう。そうした情報は受容者間で共有可能な言語的情報である点で、情報の三概念における「社会情報」に値する。

ここまでの議論を整理しよう。作者がニコニコ動画、あるいはインターネット上で作品を公開する際、作者内部にのみ存在する生命情報は機会に判別可能な機械情報へとエンコードされると同時に、エンコードできない要素の全てを喪失する。かくして発信されるデータに対し、受容者は自信の体験や経験をもとにデコード化を行おうとするが、エンコード化される中で喪失した大量の情報までは得られないどころか、作者と受容者という個体がどこまでも異なる存在であり、異なる感性をしているからこそ、受容者はその作品の意図を誤った形で認識することになるだろう。したがって、作品のメッセージは一致しない。こうした前提のうえで、受容者が作者の生命情報=メッセージに接近するためには、生産される、あるいは副次的に生産されてしまった社会情報を参照する必要がある。こうしてメッセージは受容されようとするが、それは本来とは別のかたちで、いわば誤配されて伝達されていく。永遠に伝達されない作者の亡霊。私たちはそれを追い求めるのか、あるいはもはやそれを完全に切り離すのか。その判断は受容者次第ではあるだろう。

3.必要とされる作者とコンテクスト

さて、作品の意図が伝達されないのであれば、もはや受容者の私たちは作品受容の際、別に作者のメッセージなんてものに支配される必要なんて全くないのではないかという疑問が立ち現れてくる。事実、それは間違った考えではないようにも思える。作者の意図など考えずに作品を見る方が、新たな発見をしてしまえるのかもしれない。しかしながら、それでもなお、私たちはメッセージを追求することをやめていない。到達不可能だと判明してもなお接近しようとする、このメッセージのもつ力はなんだろうか。

作者の意図に拘束されることなく、読み手に読書の主権をゆだねるような行為は、フランス現代思想上で「脱構築批評」と称されてきたものと大いに関係している。その代表格はフランスの著名な哲学者ジャック・デリダであるが[8]、そのなかでも文学の視点から「脱構築批評」を展開した人物を挙げるなら、ロラン・バルトが大きな存在だ。彼はもともと文章におけるコンテクスト性を重視する構造主義といわれる立場を立っていたが、あるときを境にまさに「脱構築」の流れに至っった哲学者だ。彼の初期作である『神話作用』をはじめ、バルトが人生前期で出版した著作の多くは記号学者フェルディナン・ド・ソシュールの記号学を継承して執筆された[9]。『神話作用』は私たちの内部で共有されている共有化されたイメージの人為性や構築性を明らかにすることで、神話から神秘作用をはぎ取ることを目標として書かれた著作である[10]。近代言語学の父とも称されるソシュールの記号学はいわば記号の認識にかかわる問題であり、書かれた表記(シニフィアン)とその表記の意味内容(シニフィエ)との関係性について議論を展開した学者であるが、彼はソシュールの議論を前提に据えながら、シニフィアンとシニフィエの結合関係によって構成される記号(シーニュ)がさらに一つのシニフィアンとなり、その上部に別のシニフィエが重なる、そしてさらにその組み合わせが別のシニフィエを結合し…という形で、記号学に階層と構造を組み入れた。上部構造に組み込まれるほどに概念はより広範かつ神話的意味を持ち、各シニフィアンは抽象的な意味を有していくことで、バルトは神話さえもが私たちが扱う記号によって構成されていると主張した。

こうした言語、或いは文章の構築的な理解を説くバルトの主張は、事象を構造的に分解する見方として、構造主義と称される。だが、バルトが残した功績として注目されるもう一つの側面として、後期以降におけるポスト構造主義的への関心の移行がある。1970年代を起点に発生した脱構築への思想潮流において、バルトの論考はその流れの一部となっており、そのきっかけは1968年の「作家の死」という短いエッセイだ[11]。その中で、バルトは「作家」と「書き手」とを分解している。前者に当たる「作家」とはそれ自身の背景の説明を必要とした、近代社会以降に発生してきた存在だ[12]。対して「書き手」が提供するエクリチュール(いわゆる「書かれたもの」、文字列)は作家のような背景の説明をもたず、それ自体が独立したものであるとされる。バルトは以前のような明確なシニフィアンとシニフィエの構造から世界を描写する姿勢から脱却し、書き手によって書かれたテキストが多次元空間であり、そこではさまざまなエクリチュールが結びつき、異議をとなえあっていることを主張する。この点で、彼の思想は『神話作用』のような明確な構造を持たなくなっている。

手はあらゆる声から解放され、純然たる記入の動作(表現の動作ではない)に運ばれて、起源をもたない場を描き出す——あるいは、その場は少なくとも、言語活動そのもの、つまり、まさにあらゆる起源をたえず問題にするもの、以外に起源を持たないのである[13]。

「作家」という近代性から脱却し、自由に作品を理解することを可能にすること。こうした近代の超克こそ脱構築批評の中心点であり、それはいわば「作者の意図=メッセージ」の放棄にもつながりかねない。文学研究をもっぱら専門としてきたバルトは生涯のうちでインターネットの台頭を見ることなく亡くなったものの、「作家」という存在の近代性の否定、そしてその縛りを超えた作品解釈の可能性を検討することは、決して文学に縛られない問題だろう。コンテクストを脱却していくことの可能性。そんな新しさへの実践の影響は、現代アートをより抽象的、概念的な問題へと昇華してもいった点にもリンクしているかもしれない。ゴッホのひまわりはそれ自体が美術作品の形式=社会情報的なコンテクストに当てはまっているからこそ価値のある=メッセージを持つが、脱構築はそうした芸術作品の前提となる枠組みをまさに批判的に脱却し、より高次元を志向する。マルセル・デュシャンが《泉》を発表したのは「作家の死」よりも半世紀ほど昔のことだが、作品が作品であることの条件を満たすと同時に「作家」になる点において、現代アートは常に脱構築を繰り返してきた歴史だろう[14]。

一方、社会情報的なコンテクスト批判を折り重ねることは、受容者にメッセージを伝達する際にコンテクスト批判というコンテクスト理解を強制させるという、矛盾ともいえるような状況を生み出してしまう。脱構築の果てに登場する作品は、その理解において作者からは解放されるかもしれないが、他方でコンテクスト批判というコンテクストに回収されるのだ——まさに、アンチ・ボカコレさえも吸収して巨大化する「ボカコレ」のように。だからこそ、多様な解釈の可能性を保持した作品周辺の情報をできるだけ保持し、何が必要かを見極める必要がある。

こうした状況に際し、少し別の方面の議論を参照してみたい。文献編集学者ピーター・リシングスバーグは著書『グーテンベルグからグーグルへ』にて、デジタル化に伴うテキストの変質と、それと同時に登場するノイズに対して受容者がどのように接するべきかについて説くと同時に、テキストが様々なヴァリエーションで登場していくなかでわずかに起きるテキスト変化に対し、テキストを扱うすべての人間が「テキストの美学」を志向することが必要であるという[15]。文献編集学の領域に属する議論を展開する本著作は、ある図書が新版となる際——文庫版や愛蔵版、或いは電子版など——に、もともとのテキストが記された紙質や、さらにいえば執筆された当時の時代状況までを含めて、テキストがいかにして伝達され、そして変化するかを分析している。そのなかでも、テキストの多様性という点が重要な要素となってくる(なお、彼はテキストという言葉を単純な文字列としてではなく、より抽象的な次元で主張しており、本稿が主張してきた社会情報的コンテクストを含むものとして考えている)。テキストが文庫版になった際、編集者のミスによって誤字脱字が発生し、それが修正されないまま印刷され、出版されることはまれにある。それだけでなく、著名な哲学者の全集が作成される際、全集を作成する際にオリジナルの原稿から一部を改稿したり、或いは削除したりすることも決して少なくはない。そうした行為によって、その文章が情報として有しているテキストは多様なものになる(多様なコンテクストを生み出し、解釈の幅を広めていく)。つまり、読み手がその文章を読んだ際、読み手自身の内部に発生する生命情報がさらにばらついてしまうということだ。この問題は決して文学的な問題に限定されることはなく、例えばこの文章を読んでいる読者がこれをどの媒体で読んでいるのか——スマートフォンで読むのか、或いはフルHDの大型ディスプレイで読むのか——でも異なってくるだろう。受容者が受ける印象という点では、大画面で流れるボカロ曲とスマホの小さい画面で見るボカロ曲とで、映像的な印象も大きく異なるし、100円のイヤホンで聞くか10万円のヘッドホンで聞くかだけでも、受容者の印象はガラッと変わる。このように、テキストに限定されず、作品はあらゆる文脈や手段によって、伝達される情報は大きく異なってくるはずだ——そして、これらの印象は機械的なものではないゆえ、社会情報的なものだろう。こうした状況ゆえ、これらを保証するようなコンテクストの多様性、作者身から生まれた情報たちを担保せねばならない。シリングスバーグはこうした点を踏まえ、「作家の死」に対し次のように主張する。

「作家の死」は、解釈的行為における著者の役割を排除するわけではない。著者は(少なくとも)二つの形式において重要であり続ける。社会的存在としての読者は「本当」の意味を求めて、著者の墓のなかへ行き着こうとし続けるし、また、読者は、自分たちの作り出した機能としての著者と「本当」の著者を置き換えようとするのである[16]。

脱構築以後、作者は確かに死んだのかもしれない。だが一方、受容者はそれでもなお作者の幻影を追い求め、あるいは自身の生命情報を置き換えるための容器として作者を欲する。こうした点ではやはり解釈装置としての作者は存在しており、受容者たちはその幻影の輪郭を少しでも明確にしたがろうとする。そして、より明確な作者の輪郭——より明確な作者の「生命情報」に接近するためには、私たちは作品のコンテクスト=「社会情報」の宇宙を理解し、そしてテキスト、あるいは作品に付随するどのような情報を残していくかを検討せねばならない。いわば、コンテクストに関する審美的姿勢が、必要とされるのである。

4.エンコードされないテキストから宇宙がはじまる

本稿ははじめに作品分析におけるエンコードとデコードの関係を情報学の観点から分析した。そのうえで、エンコード化される中でかならず送信に失敗する「メッセージ」をどうして受容者が追求したがるのかについて、脱構築批評に対する書誌文献学の応答を参照して検討してきた。特に後半は元来の対象である文学を大きく逸脱しているものを対象にしている点でであるため少なからず無理はあるだろうが、それでもボカロ作品に普遍的にあるメッセージの問題については、何かしらの示唆は得られるのではないかと考えている。

ここで、本来のテーマに戻っていきたいと思う。冒頭で筆者は「なぜニコニコ動画のコンテンツとテキスト作品が連携したがるのか」という話を検討すると主張していた。メディアと切り離されるメッセージに対しどのような接触を試みるかは受容者やコミュニティによっても大きく変わってくるだろうが、少なくともボカロをはじめとした映像や音楽作品においては、その問題は重要だ。だからこそ、2010年代のカゲロウプロジェクトから始まり、近年ではYOASOBIのテーマである小説の音楽化という実践がなされている。ボカロ文化が小説とリンクすることが多いのならば、こうした作者の意図に関する議論も、何かしらの必要性を帯びてくるだろう。

私たちは作者の生命情報の輪郭を少しでも追い求め、多くのコンテクスト、あるいは社会情報を必要とする。そのためには少しでも多くの情報が必要であり、それが作者本人から提供されるならなおさらのことである。一方、作品コンテクストが多様化していくことによって、同時に受容者の解釈可能性は指数関数的に膨張してもいく。コンテクストが複雑化することによって、作品イメージがさらに多様に広がる可能性は大いにあるはずだ——それはあるいは、作品についての作品が提供する情報と、作品そのものの情報が合致しないなどの場合だろう。コンテクストの無限の宇宙が膨張していくことは、シリングスバーグにおいて「ノイズ」と称された余計なものを生み出すかもしれない。しかしながら、その余計なものにさえ何かしら価値がある可能性があるのならば、それさえも私たちは確認していかなければならないのではないだろうか。

ニコニコ動画はメディアという視点で見るなら、ただのmp4というエンコード化された機械情報でしかない。それは機械情報であるがゆえ、コンピュータが受け入れるものしかない。それを認識してもなお、作者は何かしらのメッセージを送信しようとし、そして受容者はそのメッセージをなんとか受容しようとする——たとえ、そのメッセージが確実に誤配されるとしても。その送受信はもはやコンピュータの外で実施されねばならない。機械に理解されない次元で行き交うコンテクスト、社会情報。それを知り、新しい世界を見つけるための補助線として、私たちはテキストをボカロ曲に付与する。

エンコードされないままの社会情報たち。それらを用いて一歩でも作者の生命情報=作家の意図を知ろうとする試みは依然として行われているが、一方でそれが根本的には不可能であることも、ここでは検討してきた。その不可能性を受容し、コンテクストの無限の宇宙をさまようこと。「楽曲に直接表現されていない」世界さえ探訪すること。それらが必要であり、ボカロPが執筆する自曲関するnoteや、楽曲にリンクする形で用意されるテキストなどは、そうした宇宙へと私たちを誘っている。

5.おわりに

Q.この世で最も遠い位置にあるものは何か?

この文章のきっかけは芥田レンリ氏による楽曲『那由多』に書かれた「この世で最も遠い位置にあるものは何か?」というテキストだった。私はこの言葉を聞きながら「結局何のことか語られていないじゃないか」と思うと同時に、「何か分からないからもう一度聞いてみよう」と思い、楽曲をもう一度聞くことになった。「この世で最も遠い位置にあるものは何か?」というこの問いかけに、実は明確なメッセージはないのかもしれない。しかし、この伝達不可能なメッセージがあるからこそ、コンテクストは宇宙を生み出し、無数もの生命情報が各受容者に発生する(すくなくとも、私は意味がないことに耐えがたいので、意味を自分で作り出す)。こうした感覚はボカロ曲に付随するテキストの全てに共通するだろう。楽曲に付随する、あるいは楽曲が付随するあらゆるテキストは、それ自体が無数のコンテクストの宇宙の中で、多くの解釈、生命情報を受容者の中に生成していく。その数多くの生成と相互作用のなかで、作者と受容者はきっと徐々に組み変わり続け、しまいには互いはもともとの姿とは全く異なったものへと変質していくのだ。

音楽も構築されたものから自由になり、浮遊するように漂っていなければならないような気がする。だがしかし、電波上で私たちは強制的に組代わり、何でもなくなった私たちは必ず、誰かによって何かにさせられていく。

音楽は勝手に崇高になる(https://www.nicovideo.jp/watch/sm37387001 )。

だからこそ、他方で私たちの血液を愛する日々も必要だ(cf. https://www.nicovideo.jp/watch/sm39224978 )

私は、この引き裂かれるような日々を解決しなければならない。

だがその度、音楽は/ど/う/し/よ/う/も/な/く/ノ/イ/ズ/が/介/入/さ/れ/て/し/ま/う/よ/う/な/感/覚/さ/え、持/っ/て/し/ま/う/の/だ。

作者の作り上げた動画はそれ自体でも無数の意味を生み出すが、付随するテキストはきっと、それらの意味をさらに強化し、無数もの可能性を受容者に提示する。それと同時に、作者は自らが意図さえしなかった宇宙を目撃し、そして変化していくのだ。そんな相互作用の可能性を、「意味ありげな文章」は提供してくれる。そんな宇宙を目指して、ボカロ曲にテキストは付与されている。

※本文章は夏休みに図書館情報学系の本のおさらいとして書き上げています。こういう風に書かないとなかなか頭に定着しないものですが、まだまだ未成熟な点もあるので、多分随時変わります。

[1] マーシャル・マクルーハン『メディア論——人間拡張の諸相』栗原浩・河本仲聖訳、みすず書房、1987年。

[2] 上田修一は図書館情報学の基本書にて「情報メディアを、『コミュニケーションを実現させる社会システム』と定義した場合、社会における多様なレベルのシステムを『メディア』ということができる。実際に『鉄道』や『都市』をメディアと取られる本も刊行されている。しかしここでは、情報メディアとは、『情報伝達』を主たる機能とするもののみに焦点を当てて考えていきたい」と主張している(上田修一・倉田敬子編著『図書館情報学 第二版』勁草書房、2013年、61頁)。本書は入門者向けの概説を目的とするためにあえてマクルーハン的議論を棚に上げている側面はあるものの、こうしたメディアに対する見方は今日でも少なからずみられるものである。

[3] 芸術作品はそれと見なされる一つの条件に「文脈性」というものが少なからず存在してきた。特に20世紀における現代アートの登場以降、作品の価値をそれ単体の美しさで見なすのではなく、それまでのコンテクスト上でどのような意義を有しているかを批判的に表現する作品に価値がおかれるような様相が登場しており、それは今日の現代アート作品においても重要視される一方、作品の価値を社会的コンテクストによって決定してしまうことに対する批判も生じており、これについては今日においても結論は出ていない。(山本浩貴『現代美術史——欧米・日本・トランスナショナル』(中央公論新社、2019年)も参照)。

[4] 今回の場合はニコニコ動画を例にしているにすぎないが、ラディカルな視点で見るなら、インターネットそのものがプロトコルを通した管理制御をユーザー全員に等しく強制している。これについてはアレキサンダー・ギャロウェイ『プロトコル——脱中心窩以後のコントロールはいかに作動するのか』(北野圭介訳、人文書院、2017年)を参照。

[5] 梅棹忠夫「情報産業論」(梅棹忠夫編『情報の文明学』中央公論新社収録、1999年)。

[6] 西垣通『基礎情報学——生命から社会へ』(NTT出版、2004年)、および同著者『続 基礎情報学——「生命的組織」のために』(NTT出版、2008年)、『新 基礎情報学——生機械をこえる生命』(NTT出版、2021年)。

[7] ウンベルト・マトゥラーナ、フランシスコ・ヴァレラ『オートポイエーシス——生命システムとは何か』(河本英夫訳、国文社、1991年)。

[8] デリダについては以下を参照。岡本裕一郎『フランス現代思想史——構造主義からデリダ以後へ』 (中公公論新社、2015年)。

[9] ソシュール記号学については前掲書参照。

[10] ロラン・バルト『神話作用』篠沢秀夫訳,現代思潮新社,1967年。

[11] ロラン・バルト「作家の死」(ロラン・バルト『物語の構造分析』花輪光訳,みすず書房,1967年収録)。

[12] バルトは「作家の死」を通して作家を批判したが、その背景にあるのは『零度のエクリチュール』という初期の作品にて議論された文学論とも関係している。バルトは生涯の仕事のうちに構造主義的な仕事とポスト構造主義的な仕事の両方を行っているが、それらのいずれにも共通していることは記号、言語に対してのラディカルな読み方であり、いわば言語の背景に存在している私の感情や、文学においてはびこっていた「正しい読み方」に対する徹底的批判である。

[13] バルト,「作家の死」,前掲書85頁.

[14] 注3を参照。

[15] ピーター・シリングスバーグ『グーテンベルグからグーグルへ——文学テキストのデジタル化と編集文献学』明星聖子・大久保譲・神崎正英訳、慶応義塾大学出版会、2009年。

[16] 前掲書、67頁。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?