「人間関係を考える授業」考察

「他者とのつながりについて考えよう」という授業を前回紹介したhttps://note.com/uemax0729/n/n1d2ac7b75646。

うれしいことに、5・6年生7クラスで授業をさせていただくことができた。今回は、その感想などから感じたことをつづろうと思っている。

子どもたちの感想は、まあまあ上々だったと思う。ただ、仕方ないとはいえ、45分にすべて詰め込みすぎだった。本来は、3回くらいで分けられれば、さらに子どもたちと一緒に話し合ったり考えたりできたなあ…。それも次回の課題としたい。

子どもたちの感想を大きく4つに分けて考えてみる。

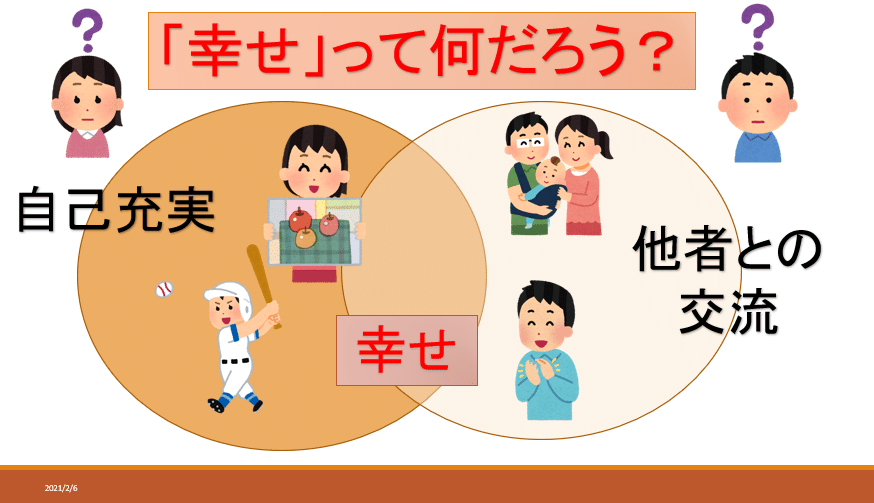

①幸せについて

「幸せとはなにか、初めて考えた」「自分にとっての幸せは『自己充実』だと思った」「赤ちゃんのように、いるだけで幸せってこと、自分もわかる」など。まずは、「幸せ」についての感想が多かった。これは、正直意外。

もっと退屈とか言うと思っていたのに、「幸せについて考える」ことに、子どもたちは前向きに耳を傾けていたのだ。それは、「幸せ」について考えることは、どう生きるかを考えることだから。自分の生き方につながることだからだと思う。

今回は、導入として考えていたので私でまとめてしまったが、機会があれば、このテーマだけで、このことを深める展開を考えてみたい。

②つながりの二面性について

ゲームやSNSなどの具体的な場面を例に出したことで、「自分もゲームで乱暴な言葉を使っているな」と振り返る児童(特に男子)が多かった。

また、ひそひそ話によるトラブルを心理的に説明したが、これには女子がよく反応していた。

具体的な場面を例にしながら、それだけではなく理論的に心の変化を説明すること。具体的に、理論的に、両面から教える。そのことを教師が恐れずに伝えることが指導では大切なんだと改めて分かった。

③自分以外はすべて「他者」という考えについて

「すでにそう思っていた」というちょっと大人な児童もいたが、大部分は「初めて知った」という声だった。特に、友だちはわかるが「家族も他者と聞いてびっくりした」が多かったのは、私もびっくり。

「お母さん、わかってくれないの」には、共感する女子が多かった。「次はわからなくて当然かと思ってみます」など感想にあった。中には、「話はわかったけど、やっぱり家族は他者とは思えません」という意見もあった。改めて「家族」という存在の大きさを感じた。

私は、「そう思うならそれでいいよ」と返事に書いた。今はそれでいい。年を重ねて、成長する過程の経験で人の考えは変わる。自分の考えを持つことが大事なんだ。と返事を書く中で、私はそのことに気づいた。

ここまでで1時間を区切って、子どもたちの話し合いを入れたほうがよかったかと思う。他者と交流し、自分の考えを深めていくには話し合いが不可欠。コロナ禍による緊急事態宣言があったため今回は見送ったが、次はやってみたい。

返事を書きながら、さらに自分の考えを伝えたくて、次のようなスライドを追加した。【参考資料 ココロジー@心がなるなる心理学https://twitter.com/Cocologyinfo】

他人は他人、自分は自分。重なる部分もあるけど、すべてではない。そう思うことで人にやさしくなれる。反対に、自分と他人の価値観が同化している人は、他人の評価が死活問題となり、必要以上に傷ついてしまう。そこから逃れるために、他人を攻撃するようになる。

『自分以外のすべての人間は「他者」である』という考え方は、冷たく突き放すドライな考え方のように捉えられることもある。そうではなく、自分が自立し、一人の人を人として尊重することである。(教育の目的である「人格の形成」につながる!)

そこで、授業の中で、私は次のような話をどこかに入れるようにした。

自分のことを他者がわからないのは当たり前のこと。

だからこそ、自分とつながろうとする人、自分を1%でも理解しようとする人。そんな人と出会えたら、それはあなたに幸せを与えてくれる「宝物」なんだよ。そして、自分の気持ちを伝えようとすることは尊いんだよ。

そして、学びは生き方につながることを、普段の日常から教師はもっと意識すべきだ。学級づくり、教科指導、生活指導、給食や休み時間など、あらゆる場面で。

④気の合わない人と一緒にいる作法について

より実践的な場面を想定した話だったので、ここで区切ってもう一時間とって扱うべきかなと思った。

3つの作法については、それぞれ「生活で使ってみたい」という意見があった。「今までも友だちと距離を置いていたことがあったけど、それでよかったんだとほっとした」「気の合わない人にもあいさつしてみたい」なんて意見もあった。

荒川弘『銀の匙』には、校長先生が主人公にこう言う場面がある。

「こういうことがさらっと言える大人っていいな」と、読んでいて思った。

「はい」か「いいえ」か。「白」か「黒」か。こういった思考の二項対立が、実は自分を苦しめている。自分が中学校で「中庸」という言葉を初めて知ったときに、悩みから解放され自分の世界がぱっと開いたこと、忘れられない。「真ん中を行こう」は、自分にとって大事な考え方になった。だから、真ん中を選ぶという選択肢もあることを、人生の先輩として子どもたちには伝えたい。

他の作法についても、実生活で使ってみたいとの感想が多かった。特に「ヤバい」「カワイイ」など意味が大きすぎる言葉がコミュニケーションを悪くすると知ったことへの反響が大きかった。子どもたちもだが、我々教師も肝に銘じておくべきことだ。言葉は人の心を表す。

ここだけで一時間授業できる。自分が今考えているのは「リフレーミング」の授業展開だ。次は、それにチャレンジしてみたい。

成果と課題

①1時間には詰め込みすぎか。狙いを絞って活動する場面を入れられるように、学期に1回くらいで単元を考えてみたい。

②特に女子の友達関係や男子に多いゲームによる、トラブルへの予防的アプローチとして理論的に話をすることは、大きな意義がある。

③児童の学習意欲が非常に高かった。自分の幸せや人生の豊かさにつながる学習であると理解することがやる気につながる。そのことをあらゆる学習で日常的に意識することが大切。

次は、「リフレーミング」について授業を考えてみたい。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?