第11回.(最終回)「つくる」のわかりかた

UCI Lab. 所長 渡辺隆史

アイデア創造の現場を参与観察して何がわかったのか?

最終回はここまで書き進めてきた大石から渡辺が執筆のバトンを引き継いで、過去10回の考察を振り返り、その意義について検討する。そして、それらを統合して見えてくる点についても書き進めていきたい。

つくるを緻密にわかろうとした意義

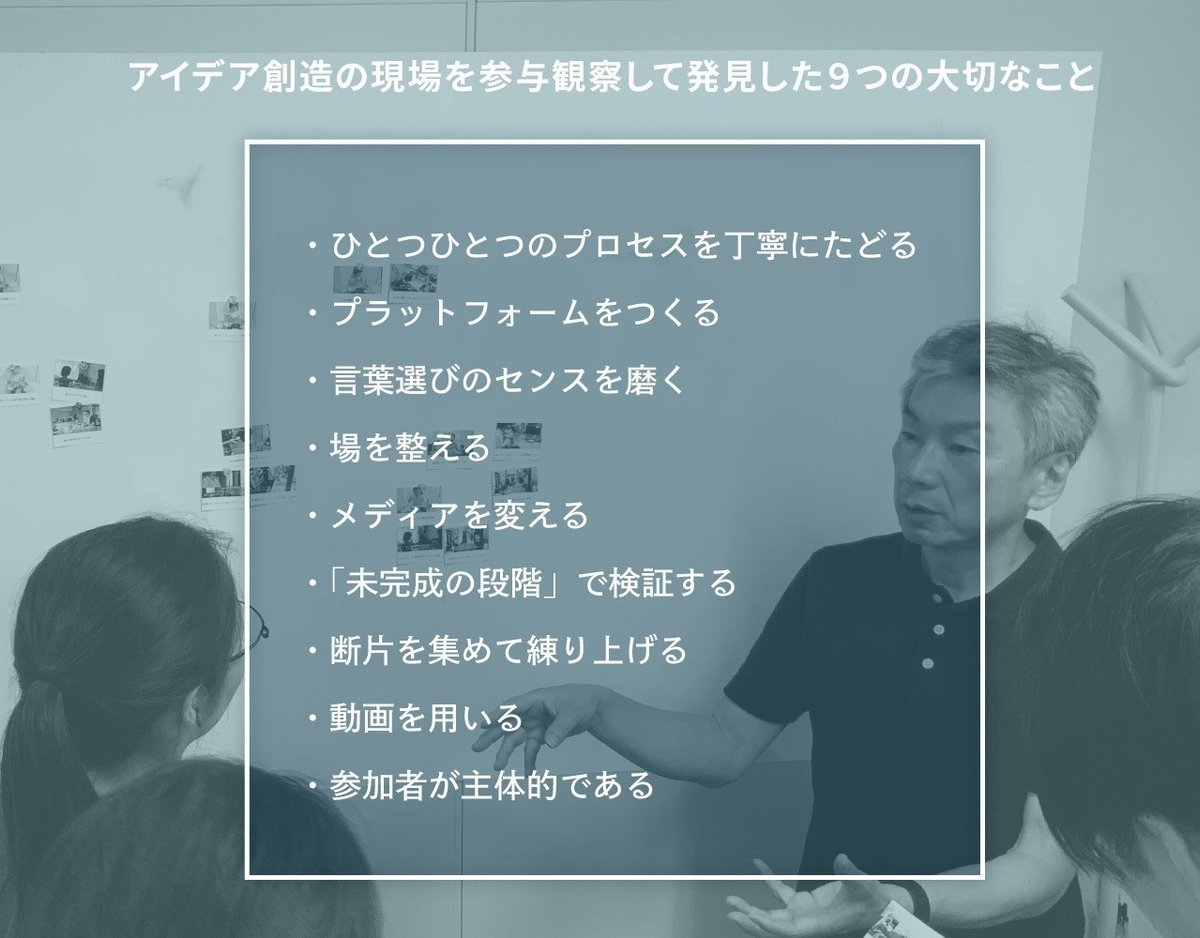

私たちUCI Lab.は、2019年度に京都工芸繊維大学の櫛勝彦教授の研究室と「アイデア創造における精度アップのプロセスの可視化の研究」と題した共同研究を行った。その成果を広く共有するのがこの「『つくる』をわかる」プロジェクトである。これまでの連載で、大石が観察を通じて「発見」したポイントは以下の9つであった。

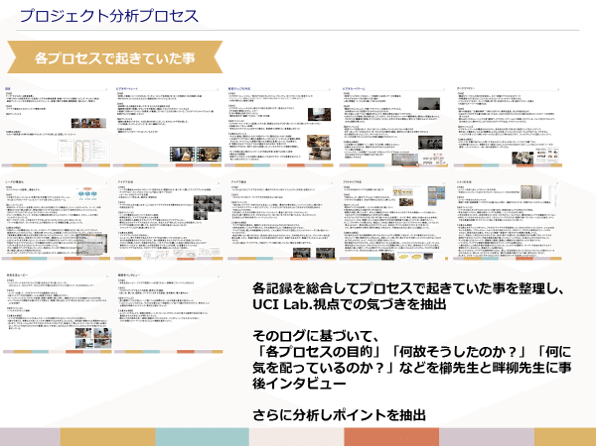

これらは、単にアイデア創造の現場で目にとまったことを順に指摘したのではないし、事前に知りたかったことの答え合わせをしているわけでもない。これまでの10回分の記述に至るまでには、各プロセスで起きていたことのつぶさな観察とまとめ、先生方へのインタビューによる考察の深まり、それをnoteで広い人々に共有するための事例の見直しやロジックの整理といった、多大な時間と思考の蓄積があった。

ビジネスとして行われるプロジェクトは当然成果目標の達成が最優先なので、どうしても締め切りや予算の制約からは逃れられない。だから、アイデア創造という成果のために「既に通過したプロセス」について、終了後にここまで細やかで多角的なリフレクションを行うことは、通常はほぼあり得ないだろう(受注するために壮大な設計図を事前に書くことはあったとしても)。そのような意味で、丁寧な省察による9つの気づきをここで広く共有することには、一定の価値があったのではないだろうか。

つくるの「知恵」をわかる

とはいえ、これらの気づきを結論やキーワードとして眺めると、そのひとつひとつは特別に斬新なものではない。1枚のスライドに要約してしまえば当たり前にも感じる。しかし、要約の水面下にあるアイデア創造の現場では、実に様々な行為や判断や相互作用が巻き起こっていた。思うに、本当に大事なことはそういう些細な部分に宿っていて、それを緻密に観察し記述し分析するプロセスを経なければ、創造的な現場において「それを実現するためには何が大事なのか」を深く理解する(「つくる」をわかる)ことは難しいのではないか。

そういう意味で、私たちがこの共同研究を通じて得た知見は、実は上記の9回分のタイトルに要約されるものではなく、それぞれの本文で大石が記述したような具体的なシーンや、執筆を通じて私たちなりの考察が立ち上がっていくプロセスに宿っている。それはおそらく「知識」というよりは「知恵」に近いかもしれない。

この連載にさえ書いていないような細かな理解も含めて、途中で要約して間引くことなく、むしろどんどん密度を高めていくようなアプローチでしかわかれないことが、世の中にはたぶんある。

それは「結論から先に申し上げると・・・」といった“ハック“な伝え方はできないし、明日すぐに役立つことではないかもしれない。

しかし、ここで我々に血肉化した知恵が、今後のUCI Lab.と皆さんとのプロジェクトの設計や運用といった実践に深く長く活かされていくはずである。

つくるの「構造」をわかる

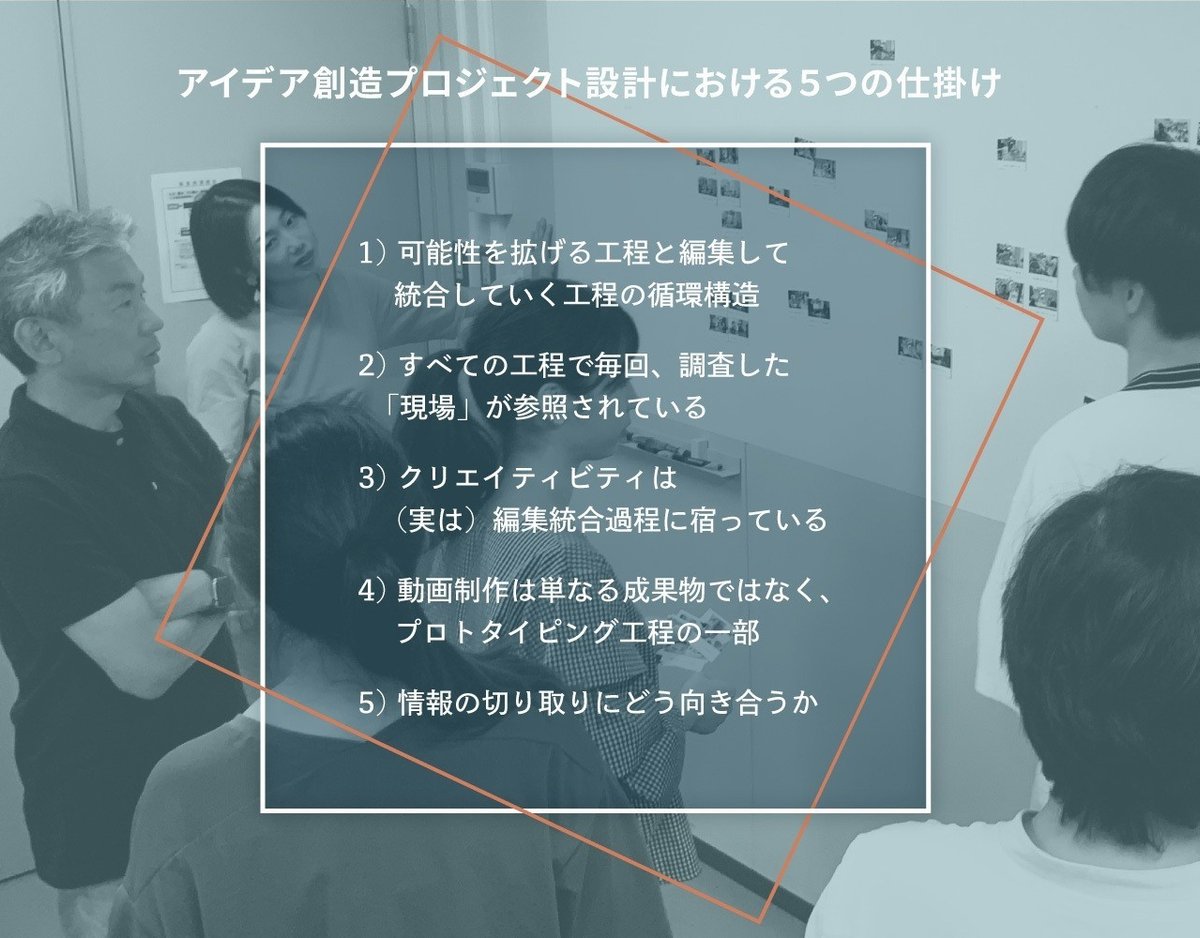

以上の振り返りを踏まえて、私(渡辺)からは上記の9つの気づきから考察をもう一歩進めて、アイデア創造プロセスの設計における構造上の特徴のようなものを5つほど指摘しておきたい。

1) 可能性を拡げる工程と編集して統合していく工程の循環構造

今回の(オモテの)プロジェクトは12の工程に分けられていた。それぞれは役割や意図を持って区切られており、参加者が目の前のワークに集中することの効果は第2回で大石が指摘した通りである。

さらにこの12工程をよくみると、実は2つの動きが交互に現れるように設計されていることがわかる。

一方は、調査やアイデアブレスト、プロトタイプ作成といった、参加者の多様性を活かして「可能性を拡げる」ためのいわば発散の工程である。もう一方は、ビデオカードゲーム(KJ法)やアイデア統合、ムービー作成といった素材を「編集して統合」していくいわば収束の過程である。

これら2つは一方が暴走することなく互いに応答しあいながら進むことによって、円環状に創造の段階が上昇していく(スパイラルアップ)。そのことでプロジェクトが方向性を徐々に定めながらも、硬直せず柔軟なまま進んでいくようになっている。

この時、発散はあくまで前工程の編集統合で選択されたブレストのお題やコンセプト方向性といった制約に基づいた探索であり、収束は(そのしぼむような言葉のイメージとは違い)眼前に広がった断片たちを拾い集め発展的に合成することで、プロジェクトを前に進めていく行為であることにも注目したい。

2) すべての工程で毎回、調査した「現場」が参照されている

これまでの連載では、プロセスが進む中で変わらない「プラットフォーム」(調査の分析を構造化したもの)(第3回)とプロセスの中で見方を変えていく「メディア」(アイデアを具体化する方法)(第6回)が指摘された。実はこれらは両者ともに「最初に調査した生活の現場と対話するための装置」としては同じ役割を持っている。

12の工程をよくみると、最初の調査はもちろん、その後のアイデアブレストやプロトタイプの作成、未来生活ムービーによるコンセプト評価まで、すべての工程で毎回それぞれの目的と方法で「現場」を参照しながら、創造したり意思決定をしたり軌道修正を行なっている。

櫛先生はインタビューで「もし最初の調査をしない場合は?」と質問した時に「・・・?(そんなことはあり得ない)」という応答をされた。ここでの調査(デザインリサーチ)結果は、単なるアイデア発想のネタ帳や共感の導入ツールとして「消費」されるのではなく、プロジェクト参加メンバーが対話する相手としてずっと作業場に「居る」。それがプロジェクト中にアイデアがひとりよがりになる危険から守っているのだ。

3) クリエイティビティは(実は)編集統合過程に宿っている

連載では、調査工程(カードファミリーワーク)での言葉選びのセンス(第4回)や、アイデア統合の過程で断片を集めて練り上げる行為(第8回)の重要性と、それら節目での先生方=ディレクターの役割の重要性にも注目した。

櫛先生のプロジェクトの進め方や場の整え方(第5回)は、極めて「ワークショップ的」であり、状況の変化に応じて自身の関わり方を調整していく。ただし、ワークショップが「コミュニティ形成(仲間づくり)のための他者理解と合意形成のエクササイズ」(苅宿俊文(2012)「第2章 まなびほぐしの現場としてのワークショップ」『ワークショップと学び1 まなびを学ぶ』東大出版会 p.18)と定義されるのに対して、アイデア創造のプロジェクトはエクササイズ(練習)ではなく本当にアイデア創造を達成しなければならない。そのため大事なタイミングでは、実は先生方2人で創造や意思決定をしている場面がみられた。

先に発見の「クリップ」やアイデアの「断片」と表現したとおり、可能性を拡げる工程で出てくるものはあくまで素材の一部である。それらがそのまま勝ち抜きで選ばれたり切り捨てられるものではなく、むしろいくつかを合成し編集されたときに初めて意味や価値が誕生しているようだ。

だとすれば、アイデア創造において真に創造的な瞬間とは、一般に「0→1(ゼロイチ)」と言われているような無から有を生む思いつきの瞬間ではなく、まだゼロの断片を編集していくプロセスの方に宿っているのではないか。

そして、この編集プロセスは合議制ではなく、参加者の主観を集めた上でコアメンバーのみで行うという点からも、創造的で個性が表れる行為だと言える。

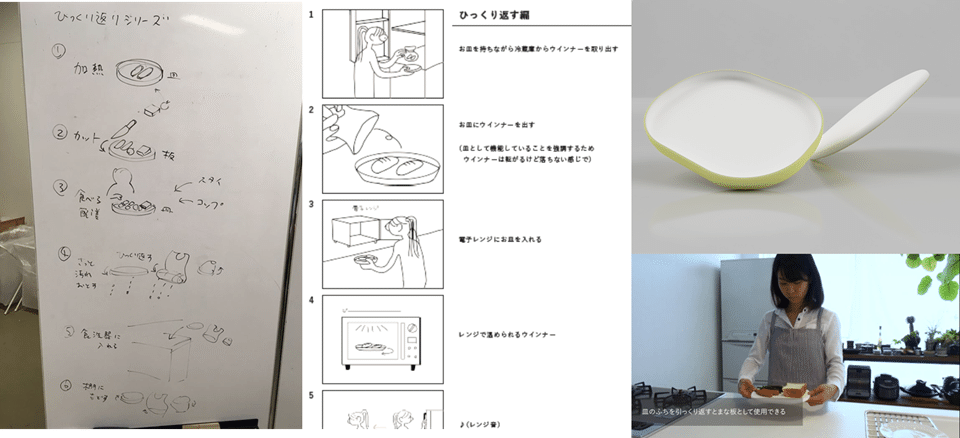

4) 動画制作は単なる成果物ではなく、プロトタイピング工程の一部

ビジネスにおけるプロジェクトで動画を制作することは一般にハードルが高い。これは、動画の目的が報告書や展示会用販促物のような「お披露目するもの」として直感的に理解(誤解)されるからだろう。そうであれば、「ああ、それは今はまだ必要ない」と判断されがちなのも理解できる。

しかし、第9回でも指摘したとおり、このプロジェクトにおいて未来生活ムービーは、完成したコンセプトを相手にひと目で理解してもらうためのツールとして以上に、その制作プロセスで「アイデアやコンセプトが生活の現場できちんと役立つための検討」における役割、それもかなり重要な役割を担っている。

たとえ動画を披露する場が想定されていなくても、現場でロールプレイングしたり、端的に説明するシナリオを考えるという行為そのものが、コンセプトの精度を向上させたり、参加者が現場への理解を深めていくことに貢献している。

だから、アイデア創造プロジェクトにおいて、動画制作は「予算があればやったほうがいい」オプションではなく「予算やクオリティはどうであれしなくてはいけない」プロトタイピングの必須工程である。このようなプロセス上の効果を明示できたのも今回の共同研究の成果の一つである。

5) 情報の切り取りにどう向き合うか

櫛先生のプロジェクト設計の中で、私(渡辺)が唯一違和感を抱いたのが、調査での動画をプロジェクト冒頭で30分程度のポートレートに編集し、1世帯15個目安で発見クリップに切り取っていく工程である。

UCI Lab.では調査で「わかる」工程に重心が置かれているので、調査の手続きについては慎重である。今回のように、途中しかもかなり初期に生データを「扱いやすい量に加工する」ことは極力避ける。なぜなら、情報を選択し切り捨てる行為自体に「こちらがわかりたいことのみを搾取する構造」や「現場をこちらがみたいようにみてしまう」危険が潜んでいると認識しているからである。

とはいえ、膨大な生データをそのまま扱っていくにはそれなりの知識や経験が必要であり、場合によっては分析に失敗する可能性もある。それに、アイデア創造までの全プロジェクトの中での工数配分も考慮する必要があるだろう。

今回のプロジェクトでは、調査動画を編集したものを被験者本人に確認してもらったり、最後の未来生活ムービーを再度観てもらうなど、常に生活の現場との対話が続くことで「情報を切り捨てる」ことの暴力性を注意深く避ける工夫が組み込まれていた。このように情報を切り捨てる過程で、気づかないうちに自分たちの都合に引き寄せてしまうリスクをきちんと自覚し設計で考慮しておくことは、我々のような立場にいるものの倫理観としてとても重要だと考えている。

つくるはマニュアルではわからない

ここまで、アイデア創造の現場を観察してわかったことについて、連載での9つの気づきの意義を確認し、プロジェクト設計で重要な5つの構造の特徴を指摘してきた。

それでは私たちは、アイデア創造の深遠なる真理にふれ、今後は同様のアイデア創造のプロジェクトを効率的に進めるための奥義を得ることができたのだろうか(「最も飛躍的なイノベーションを、最小限の工数で実現!」と宣伝するかのように)。

あるいは、櫛先生の技法をビジネス向けにアレンジしたUCI Lab.独自のメソッドに抽象化できたのだろうか。

もちろん、この共同研究で得たものはそういうことではない。

今回のオモテプロジェクトのような個別の事例を丹念に観察し、私たちのこれまでの実務経験も振り返りながら省察していくことで、今後の個別多様なプロジェクトでより柔軟に創造できるようになるような学習こそが私たちのチームが目指していることであり、そもそもの共同研究の狙いだった。

それは決して「もっと楽に」とか「もっとわかりやすく」ということではない。

手を動かす仕事よりもアイデアの方が価値が高いことは、抽象的な理論や理屈を重視する社会では当然の結果だろう。現場での作業が埃っぽくて混沌としているいっぽう、アイデアは純粋で汚れのない感じがする。理論というものは常に完璧だ。それを実地に移してみて、人的ミスや建材の欠陥が発覚するまでは。図面上では間違いの生じる可能性も少ない。それは単なる紙の上に描かれた線であり、複雑でも不潔でもなく、そして無害だ。大工の仕事はその対極にある。

(オーレ・トシュテンセン(中村冬美/リセ・スコウ訳 牧尾晴喜 監訳)2017 『あるノルウェーの大工の日記』エクスナレッジ, p.40)

カラフルな部屋と熱い仲間を用意して活発なワークショップをすれば、洗練されたアイデアが生まれると信じたいかもしれないけれど、実際にはそんなカッコイイものではない。私たちは、アイデアやコンセプトとは、当初の設計図通りに「形成」されていくものではなく、ひとつひとつの工程を対話的に通過することで徐々に「生成」されていくものだと思っている。アイデア創造とは、発想力豊かな人々が行う純粋で汚れのないマインドゲームでは決してなく、手を動かし協働する行為を通じて未知の可能性を少しずつ切り開いていくような泥臭い取り組みではないか。

そして数々の手仕事で行為の中の省察を重ねた先にやっと、本来の意味での抽象化がある。決して実行前に妄想で組み立てるものではない。この順番はとても重要だと思う。

そして、アイデアやエージェントの「独自性」は、表層的な手法ではなく、実践におけるひとつひとつの思考や判断や行為に宿るはずだ。

次の「つくる」に向けて

今回の共同研究プロジェクトで、私たちが「アイデア創造の現場」から見出したのは、アートやサイエンスよりもいわば大工の職人仕事(クラフト)のような部分の重要さだった。アイデア創造に必要なのは思いつく才能や洗練された知識ではない。ユーザーが生活する現場と応答しあいながらつくり上げていくような柔軟な進め方、細部まで手を抜かない真摯さこそが、そのプロセスを通じて社会に役立つようにアイデアの精度を向上させていくのだろう。

私は自分を、職人としての腕で他人から評価されたい。この仕事そのものが、私の人格であるかのように。そうすれば将来のいつか、私の職人としての技量に対する評価が、私という人間に対する評価になるかもしれない。100年前の職人たちも、同じような考えを持っていたのではないだろうか。心の内では、私は彼らの同僚、もしくは友人として、連綿と続く長い列に連なっているのだ。(トシュテンセン(2017)p.34)

私たちは、これまでの経験に今回の共同研究で得た「つくる『知恵』」を積み重ねた。アイデア・コンセプト創造についてのプロジェクト設計や運用におけるキメの細かさについては随分向上できたと思う。とはいえ、つくるを“わかりきる“ことはきっとないのだろう。すべてのプロジェクトに個別の状況があり、私たちはそこに毎回何か新しい挑戦を組み込んでいく。それは「つくる」実践と「わかる」省察の往復を通じて、都度最善の成果を生み出しながら同時に学び続ける長い道のりである。

これからのプロジェクトでも、クライアントの皆さんや仲間と一緒に、ひとつひとつの課題に向き合い、柔軟かつ真摯に取り組んでいきたい。

(了)

11回にわたり、お読みいただきありがとうございました。いつかどこかで皆さんにお会いできること、ご意見ご感想など伺える日をラボのメンバー一同楽しみにしております!!

渡辺隆史 プロフィール

UCI Lab.所長(株式会社 YRK and)。

ラボ全体の司令塔的なひと。全プロジェクトの入り口での設計や調査やコンセプト創造における統合(Synthesis)のパートなどを行っています。

UCI Lab.のメンバー像「共感する人」「まとめる人」「絵で話す人」の中の「まとめる人」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?