目隠しされてもう大変

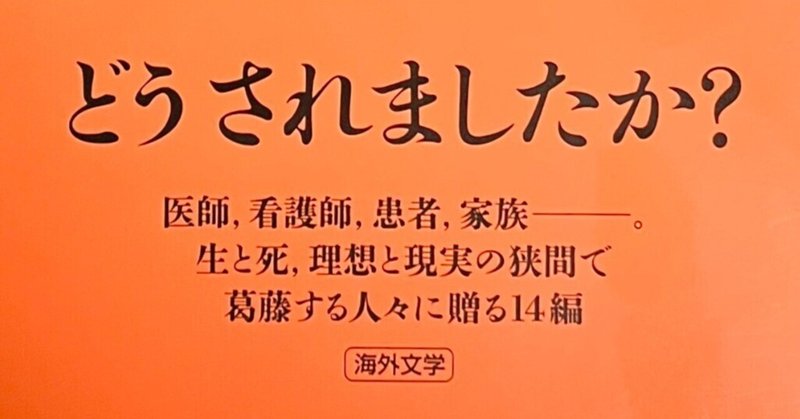

『医療短編小説集』(平凡社ライブラリー)まだ数編しか読んでいないけど、石塚久郎訳「一口の水」があまりに凄まじく、読後にぐったりしてしまった。なぜそれほど疲れたのだろう。

主人公は四肢と両目を失った帰還兵フレッド。

物語は三人称の語りで、一貫してフレッドの視点、見えない視点から描かれる。入院直後の彼は、包帯が取れたら見えるし手足の縛りを解かれたら歩けるはずだと信じていた。しだいに不安になり、周りの医者や看護婦に状況を訊ねるのだが、はっきりした答えは返ってこない。

自分の姿が見たい、まわりにどう見られているのか確かめたい、これからどうなるのか知りたい……

このフレッドの願望はそのまま読んでいる自分の願望になっていく――彼がどうなるのかどうしても確かめたい。彼にかわって見届けたい。

しかし彼に見えない情報の多くは読者にも明かされない。目隠しされたまま、暗中模索で物語を進まなくてはならなかった。

突然ですが

~わたしの脳内劇場~

――キャンバスの前、絵師とアシスタント

「師匠、ほんまにこんな絵描かなあかんのですか。まじできついわ」

「あほか、これがうちらの仕事じゃ。しかしずっとスタンバってんのに材料がなかなか届かんなあ。どないなってんねん」

「そうですね、言語野さんはこれで問題ない言うてはりますけど」

「『冷たい手』出してこられてもなあ、こっちは絵が専門や言うのに」

「神経系さんに相談しましょか」

「あそこは系統の担当がややこしいからな……」

「『笑い声』とかもありますね」

「しゃあない、まとめて協力要請しよか。交感神経か副交感神経か知らんけど」

そんな感じで(神経系かなにか知らんけど)ふだんの読書では使わない脳の部分にも血流をグルグル巡らせて、思い描きたくない絵を必死で思い描いていたのでは? 読後に脳がパンク寸前だったのは、おそらく想像疲れのためだ。

目隠しは主人公の不安や恐怖と、読者の想像力をかき立てた。

看護婦アリスは、男の患者が無力なうえ見隠し状態であることに解放感を覚え、みずからの欲望を爆発させる。彼女にとってのフレッドはいわば会話機能つきのバイブレーター。「なんでもかんでも中っくらい」のアリスがやさしく看護しながら彼の姿をどんな表情をして見ていたのだろうと思うと、心底怖い。

……ああ、また想像してしまった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?