野毛大塚古墳 等々力渓谷から巡る古墳旅(1)

帆立貝のカワイイ形にきゅん!古墳界のアイドルNo1(個人の感想です)

等々力渓谷

東京23区内唯一の自然渓谷。マイナスイオン満載の癒しスポットです。

東急大井町線・等々力駅からスタート。スーパー成城石井の脇に入ると…

目印がありました。この階段から渓谷に下ります。

赤い橋梁のゴルフ橋。人工物でさえ風情があります。

全長700m、谷の深さは最大10m。とても都会の住宅街にあるとは思えない。(と言いつつも、23区の左半分は武蔵野台地上で、川筋が谷になっていて地名にも谷が多いんです。渋谷、千駄ヶ谷、四谷、阿佐ヶ谷…などなど)

木道のわきに清流。渓谷は鬱蒼とした雑木林に覆われ、ひんやりとしています。

環八の高架を過ぎた辺りで野毛大塚古墳への案内が出てきます。この階段から玉川野毛町公園に向かいます。

野毛大塚古墳

じゃ~ん!かなり大きい! 住宅街の真ん中に、こんな立派な古墳があるなんて感動的。

野毛大塚古墳は五世紀初頭に築かれた大型古墳で、前方部が短い帆立貝式前方後円墳。前方部の右わきに小さな造出しがあり、周囲には馬蹄形の濠がめぐらされています。

野毛大塚古墳の歴史と逸話

江戸時代後期の旅行ガイドブックともいえる「新編武蔵風土記稿」に「東大塚(あずまおおつか)」として紹介され、当時から観光名所として知られていました。明治時代から昭和初期にかけては、頂上に祠が祀られ、「吾妻神社」として知られていました。その後、戦前には「等々力ゴルフリンクス」となり、古墳の前方部は打ちっ放しのティーグラウンドとなっていたようです。等々力渓谷入口の「ゴルフ橋」の名前はここからきています。

江戸時代(以前から?)観光スポットだったようです。

「野毛大塚古墳」と検索すると「...祟り」って関連ワードが出てきます。気になりますよね。真偽のほどは分かりませんが、逸話が残っています。

明治30年に大塚から石棺が見つかりましたが、遊び心で棺を掘り当てた地元の青年3人が奇妙な死を遂げ、祟りにあったのだと噂が広がりました。村人たちは鎮魂のため、古墳の頂に吾妻神社を祀ったそうです。

その一方で、昭和6年に目蒲電鉄(現東急電鉄)が等々力渓谷西側台地をゴルフ場として開発していたようで、当時古墳は等々力ゴルフリンクス古墳と呼ばれていたそうです…ってこっちの方は祟らなかったんかい?

(前方部がティーグラウンドって失礼すぎるやろ?ダフッた奴らみんな打撲!古墳にボール打ち込んだ奴らは骨折だ!)

ポチッとしているのが古墳で、その周りがゴルフコース。右にS字カーブを描いて流れているのが等々力渓谷。

三井住友不動産の田園調布•自由が丘の街紹介のページに、「玉川ゴルフコース」と「野毛大塚古墳」が載っていて、かつての古墳の姿やゴルフ練習場の様子が分かります。

さすがに古墳は潰さなかったものの、東急グループ怖いもの知らずだぜ!

古墳の外観

さて、本題に戻ります。

前方部からの古墳全景。この日は、幼稚園のお子さんたちが遠足していました。前方部に陣取ってお弁当を頬張っている風景は、なんとも微笑ましい。

前方部は幅28m、長さ15.5m。後円部の下段と前方部が同じ層になっていて、幾何学的にも美しい造形です。

こちらは前方部横の造出(つくりだし)部。祭事に利用していたらしい。もっと前方部に寄りたいけど、子どもたちを写すわけにもいかないので…。

本当は私も前方部に乗りたい!(子ども並み)

古墳右側から。この部分は下段が埋まっているので2段に見えます。

全長82m、後円部径約67m、高さ約10mの3段築成。

下段は葺石が敷き詰められています。造成当時は全体が葺石で覆われていたらしいのですが、現在は下段のみ覆われてます。

さあ、早速登ってみましょう!

墳頂からの眺め。周りに木々や建物があるので、見晴らしが良いという感じではありませんが、高さはありますね。

埋葬部と被葬者

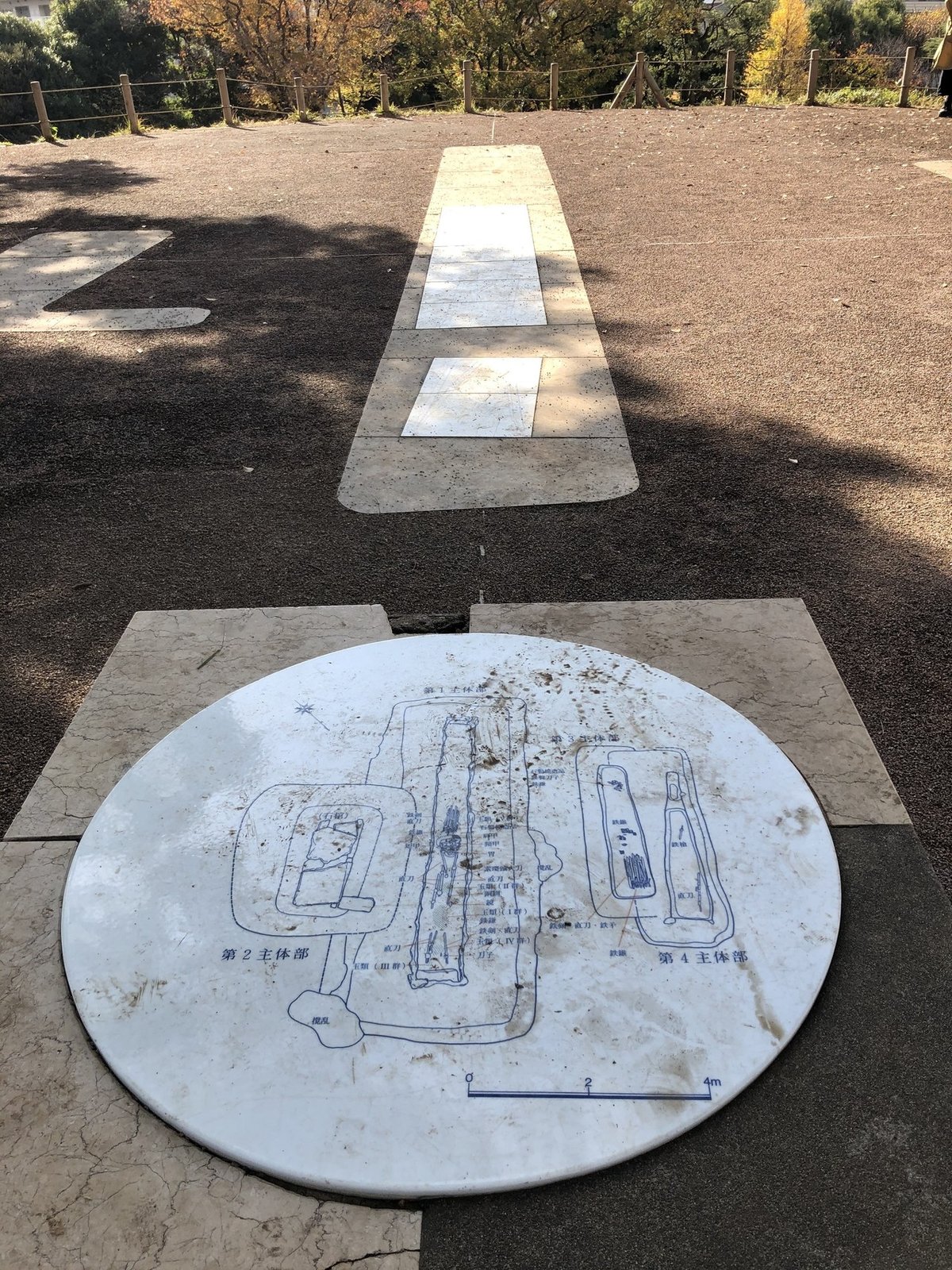

後円部頂上に棺が埋葬されています。墳頂に埋葬の様子を示したタイルが埋め込まれています。汚れていて見づらいのでこちらをご参照ください。

【ご参考】野毛大塚古墳パンフレット(世田谷区教育委員会)

被葬者とその埋葬方法

第1主体部から始まり、50年の間に次の順序で埋葬されたそうです。

第1主体部の割竹形木棺(古墳を造成した人物)

第3主体部の箱形木棺

第2主体部の箱形石棺

第4主体部の箱形木棺

どのような関係の人が埋葬されたのでしょうか?

古墳時代の(15歳生存者の)平均寿命は35歳前後と言われていますが、最近の研究では、縄文時代でも(大人になれた人の)平均寿命が50歳近くだった可能性を示唆しています。

【ご参考】縄文時代の人々の寿命について(茅野市尖石縄文考古館)

そこで、当時の富裕層の最長寿命を60歳、20歳に子を授かったと想定して、あるストーリーを考えました。

大首長の父が60歳で大往生。

家督を継承した兄は病弱または争いが原因で早世。

(だから、たくさんの武器が副葬品となる)

後に弟が引き継ぎ、安定した治世を行い地域が栄える。

(初代に実績面で対抗したいので自分の棺を最新式の石棺にするよう命じる)

孫は大した実績をあげることなく早世。その頃には別の一族に権力が…

(やっつけ仕事のように、簡単に埋葬された)

帆立貝形古墳

墳頂から前方部を望む。野毛大塚古墳は前方後円墳というよりは円墳に近い感じがするけど、形式学的な分類なのだろうか?

調べてみると、帆立貝形前方後円墳には色々な形が混在しているそうだ。

①円墳に造出が付いたもの

(円墳はグレードが低いので、見栄えのために祭事用の造出を付けた可能性も)

②円墳に小方部がついたニュータイプなもの

(前方後円墳を作ることが許されなかった人物が築造したもの。王族以外の有力豪族などの墓)

③前方後円墳の前方部が短くなったもの

(前方後円墳の築造は許されたが全長制限を課させられたので、その範囲内で高さを出すために後円部を大きくした結果、前方部が短くなったもの)

①~③は似て非なるモノらしく、学者の中には②を純粋な帆立貝形古墳と呼ぶべきだと唱える人がいる。

でも内情を知ると、古墳のロマンは消えて世知辛いなぁ。

【ご参考】

Ⅵ 帆立貝古墳論(上)―帆立貝古墳の定義― (早稲田大学考古学会 沼澤豊氏)

Ⅶ 帆立貝古墳論(下)―帆立貝古墳の被葬者―

野毛大塚古墳は、②の純粋な帆立貝形にあたる。

前方後円墳の築造は許されなかったが、中央政権が無視できない程の有力豪族だったので、この形状になったのしょう。帆立貝形は北関東にも多くみられ、渡来系豪族や武力集団が埋葬されたのではないかという見方もあります。

難しい話はさておき、壮大でありながらもカワイイ。例えるなら…大谷翔平かな。(個人の感想です)

下段から見上げるとかなりの迫力。やはり、多摩川左岸あるいは南関東一帯に影響を持った、相当な有力者一族の墓なのでしょうね。

副葬品について

副葬品については現地に資料がないので、下のリンクをご参考にどうぞ!

特集 野毛大塚古墳 世田谷の中期古墳

(国立博物館 パンフレットpdf)

【ご参考】「トーハク」先輩も古墳散歩していました(笑)

最後に 地理院地図の自分で作る標高図を。

多摩川沿いの他の大型古墳(亀甲山古墳や宝莱山古墳)は、崖線のエッジに造成されていますが、こちらは台地の中央に鎮座しています。周りに見せつけると言うより、自分が支配地を見渡すようなイメージで、この場所を選んだのではないかなと思ってしまいました。

等々力渓谷から巡る古墳旅(2)に続く。

オタク気質の長文を最後まで読んでいただきありがとうございます。 またお越しいただけたら幸いです。