等々力渓谷横穴墓群 等々力渓谷から巡る古墳旅(2)

古代の人々は、なぜ渓谷に横穴墓を作ったのだろう?

令和元年台風19号で多摩川流域は多くの水害を被りました。この地域でも谷沢川下流域と丸子川流域で内水氾濫が発生。しかし、渓谷内にありながらも横穴墓には被害はなかったようです。

横穴墓が後世の水害に耐えうると、古代人は分かっていたのでしょうか?

等々力渓谷横穴墓群

前回の続き。

野毛大塚古墳から再び渓谷へ。

その先で対岸に渡ると広場にでます。

広場の左側にある小道を上っていくと…

奥に案内碑が見えます。

左奥に進んでいくと…階段の手前にありました。

3号横穴墓

等々力渓谷3号横穴墓です。

近付くとライトがついて、玄室の壁まで見えます。

三号横穴墓は、奥行きが約13mで、徳利を縦に半裁したような形をしています。玄室(げんしつ)と羨道(せんどう)からなる墓室とこれにいたる墓道に分かれており、この間を凝灰岩で組まれた羨門で区画しています。

玄室や羨道から須恵器の平瓶(へいへい)、横瓶(よこべ)、刀子(とうす)、金銅製耳環(こんどうせいみみわ)、ガラス玉などが出土しました。また墓室内には3体以上の人骨が埋葬されていました。

(東京都文化財情報データベースより)

古墳時代末期は、ヤマト政権から古墳造成に規制がかかったり、権威の象徴としての古墳の意義が薄れたり(仏教寺院建立へ移行)して、墓の形態は横穴墓に変わっていきます。

平地ならどこにでも作れる古墳に比べ、横穴墓は斜面がないと作れません。場所が限られていたので、谷内の斜面に墓を作らざるを得なかったと推察します。しかし、古代人はお墓が水浸しになるような場所に墓を作りませんでした。

横穴墓と地層

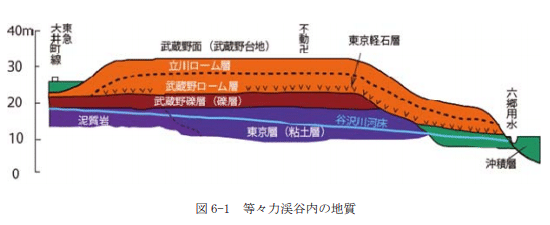

等々力渓谷の左岸の武蔵野台地の崖面には古墳時代末期から奈良時代にかけて造られた横穴墓が 6基以上発見されています。発見された 6 基以上の横穴墓はすべて東京軽石層より上の武蔵野ロ-ム層中に造られています。

(中略)武蔵野ロ-ム層中は1年間の殆どの期間が不飽和帯になっています。不飽和帯では土壌粒子間に水分が保持されていますから、横穴墓の中に地下水が湧き出して内部を水浸しにすることは殆どありません(少し湿った土を持ち上げても、滴が落ちてこないのと同じ原理です)。東京軽石層より上の武蔵野ロ-ム層中に横穴墓を造った当時の技術者は、経験的にその知恵を持っていたのでしょうか。

(『等々力渓谷を訪ねて』10ページより)

軽石層や礫層は水を透しやすく粘土層は水を透しにくいので、土壌に溜まった水分は軽石層・礫層と粘土層の間から湧き出します。つまり、軽石層より上にお墓を作れば、湧水で墓が水浸しにならないのです。

改めて、横穴墓のある場所を見てみます。

3号墓と同程度の高さから谷沢川を臨む。結構高さがあります。

下から見上げた図。看板が見えるところが3号墳です。公園整備されているのでどこまでが昔の地形なのか不明ですが、この辺りは他に比べて崖の傾斜が緩やかです。横穴墓にうってつけの場所ですね。

1・2号墓跡

3号墳の上にある広場には横穴墓(1・2号)跡があります。

この辺りは台地の頂上付近で、環八とほぼ同じ高さです。

この辺りが2号墓の跡。もう穴の形跡さえ見えません。

さて、渓谷散策に戻る前にちょっと面白いお話を…

等々力渓谷の成り立ち

等々力渓谷は、谷沢川が河岸段丘である国分寺崖線を切り込んだ跡です。谷頭(川の先端)が徐々に台地を侵食するので、谷頭侵食と呼ばれます。

【ご参考】都内湧水めぐり『等々力渓谷を訪ねて』

主催:(公社)日本地下水学会 後援:世田谷区ほか pdf(24ページ)

河川争奪(かせんそうだつ)

河川争奪=村々が川の水を奪い合うイメージですが、本来は自然現象を表します。隣り合う二つの川のうち侵食力の強い川が、もう一方の川の流れを奪って自らの川に組み込んでしまう現象で、流れを奪われた川は水量が減少したり、枯れたりするケースもあります。

下の画像は、現在の等々力付近の標高図です。

丸で囲った辺りが低くなっていることが分かります。ここは、かつて九品仏川が流れていた場所で川が蛇行していた跡のように見えます。

河川争奪の過程

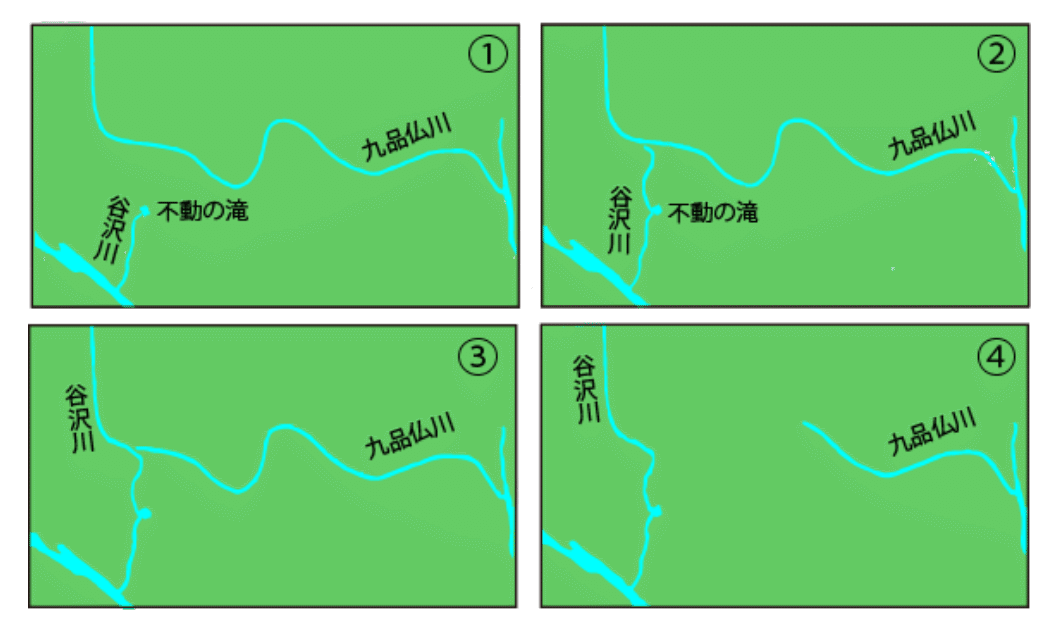

①小さい頃の谷沢川

谷沢川はもともと、不動の滝近辺を源流として流れる短い川でした。

②成長する谷沢川

谷沢川が谷頭侵食によって渓谷を刻みながら、北に延びていきます。

③争奪完了

谷頭侵食がさらに進み、谷沢川の上流がついに旧九品仏川に達します。

④九品仏川の衰退

谷沢川に上流を奪われた九品仏川は、水量が不足して衰退し、短くなってしまいました。

(『等々力渓谷を訪ねて』p15 8.等々力渓谷の形成)

旧九品仏川の流れを得た(新)谷沢川は流量が増し、台地を深く削って現在の等々力渓谷を造りました。「とどろき」は「川の水が轟く」から来ているとも言われています。(諸説あり)

人工開削説

一方で、谷沢川の河川争奪は人工的(に開削された)という説を唱える人もいます。論拠は2つあります。

①流量の少ない谷沢川が、分水嶺を越えて谷頭侵食し続けることが不自然。

②環八付近から旧九品仏川との合流点までの流路が、不自然に狭く直線的。

しかし、人工開削説には大きな欠点が…それは、これほどの大工事にもかかわらず、歴史上の記録が何も残っていないことです。

人工開削だとしたら何のために?その理由は、九品仏川流域や呑川合流点で氾濫が多発したか、もともと水捌けが悪い土地であったことが考えられます。九品仏川の水を谷沢川に移すことで、農耕に適した土地にしようとしたのかもしれません。

これだけの大工事を成し遂げるには、豊富な財力と強いリーダーシップを持った人物が主導したとしか考えられません。それも、記録に残らない時代のことです。一体誰が…?

元千葉大学名誉教授の新藤静夫氏は、亀甲山古墳や野毛大塚古墳などの大規模古墳の埋葬者が開削事業にかかわった可能性も示唆しています。なかなかロマンがありますね。(リンク先pdf12ページあたり)

新藤静夫の地下水四方山話「48.等々力渓谷の謎」

「等々力渓谷の誕生の謎」の答えは、①河川争奪(自然現象)、②記録がない時代に開削、③中世以降に開削したが記録が残らなかった、のいずれかだと思います。ぜひ、現地で自分の答えを探してみてください。

国分寺崖線の露頭

さらに渓谷を下ると、多くの人々は稚児大明神の右ルートへ進みますが、私は川沿いの左ルートへ。ここは国分寺崖線が露出している地層の観察ポイントです。

先ほどの地層図を参考にすると、最上部が立川ローム層、明るく黄色い部分が武蔵野ローム層、色が黒くて湿った部分が武蔵野礫層でしょうか?

水が浸みだしているのが分かります。

不動の滝に着きました。

水の噴出口の下が東京粘土層、この辺りはかなり河床が削られてます。

不動の滝の下流側にも、日本庭園などの見どころがありますが、

今日はそのまま階段を上り、見晴らしの良いテラスで写真をパチリ。

そして、不動院に到着です。

さらに、古墳散策(3)へと続きます。

古代人の教え

都民にとって身近な自然公園「等々力渓谷」は、地学的にも古代史にとっても、謎が多く魅力的なスポットでした。

冒頭の疑問ですが、おそらく、古代人は長年の経験と知見から、東京軽石層よりも上の地層なら湧き水や大水で浸水しないと知っていたのでしょう。常に自然の脅威と隣り合わせで生きる昔の人々は、自然を知らなければその土地で生き残ることができないのですから。

自然を思うがままにすることができると傲り、ハザードマップで浸水の危険性を知りながらタワーマンションを建設した現代人と、古代人。

はたして、どちらが賢かったのでしょうか?

(3)に続く

オタク気質の長文を最後まで読んでいただきありがとうございます。 またお越しいただけたら幸いです。