自分たちが暮らす街の魅力ってなに?付加価値って?|2024ひとよし球磨起業体験プログラム②

6月中盤。今年の天気は気まぐれですね。梅雨入りもしたのかどうかわからないし,雨もまだそんなに降っていない。けど,そうなのかなと思ってたら線状降水帯ができるような気圧配置や台風が来て水害が起きるなんてこともあります。

多くの方はご存知でしょうが,2020年7月,熊本県人吉市や球磨地方を中心に豪雨が襲い,市内全世帯の5分の1が浸水,21名が亡くなる悲しい災害が起きました。街を歩いても市内中心部は空き家や空き地になっている場所が点在しており,復興は道半ばという印象。そうした中で,前回投稿したように「ひとよし球磨起業体験プログラム」をゼミOBの力添えで始めることになりました。

18歳になればほとんどがこの街を離れて暮らすことになるという現実が「ビジネスを学ぶ」,「地域の付加価値を創り出す」をキーワードとして高校生が大学生をロールモデルとして学ぶことができる機会を生み出しています。つまり,『スプラウト』が解決をしたい,取り組むべき課題そのものがこの場所にはあります。今このタイミングで種を蒔き,数年後にそれぞれの場所で若芽を芽吹かせることを目指しています。

今回はプログラム2回目。テーマは「経営理念と経営戦略」。あいにく私は別件ですべてに参加することはできなかったのですが,オンライン講義を録画してもらって後で視聴。その様子をまとめてみました。

企業の目的とは?:「付加価値」概念を説明する難しさ

今回のテーマ「経営理念と経営戦略」。

地方に暮らす生徒にとっては捉えどころのない内容かもしれない。というのも,身近にある企業のバリエーションに限りがあるからだ。地域によってはコンビニエンスストア・チェーンが1つだけということもあるだろうし,ドラッグストア,家電量販店などもどこでもあるわけではない。身近なスーパーが「企業」だと思わないかもしれないし,「ビジネス」という観点で見ていないかもしれない。

そうした高校生に「理念」とか「戦略」っていうことを教えるのは実は結構難しい。ましてや教える側の大学生もその地域について馴染みがあるわけではないので,その感覚のすり合わせが講義の鍵になる。

そうした中で、今回も講義は他の地域と同様に企業の目的からスタートする。本プログラムは経営理念の達成と付加価値の最大化がそれに該当するとしている。

そして,常に講義する側の大学生でもいつも議論になるのが付加価値の定義。「付加価値」とは,辞書を引けば次のように説明されている。

1. 生産によって新たに加えられた価値。総生産額から原材料費・燃料費・減価償却などを差し引いた額。減価償却費を差し引かない付加価値を粗付加価値、減価償却費を差し引く付加価値を純付加価値という。

2. 通俗的には「特定の人・場所・施設や何かの商品・サービスなどに付け加えられた独自の価値」という意味で用いられることがある。

私は1のつもりで説明しているが,学生は2で説明しているケースが散見される。で,やはり今年もそこが議論になった。今回講義を担当している学生も講義開始前ギリギリまでその定義の確認が行われていた。

結局,以下のような説明をしたようである。

いわゆるコスト低減をして同じ売価でも付加価値が大きくなるという意味に主眼を置いた説明。

その2は生産した価値の分配という説明であり,これは会計学での理解に近いものであろう。が,これで高校生に伝わるかどうかと言われればわからない。なぜなら,高校生もWikipediaの2番の一般名詞としての「付加価値」という言葉を理解しているだろうから,この説明は厳しいかもしれない。

もちろんこの定義をしっかりと理解しておくことで以下の講義への理解が進むということもあるし,「なぜこのプログラムでビジネスなのか」を理解する重要な鍵となる概念だから,理解をしておいて欲しいという気持ちもある。講義前にその点を確認しておいてくれるのが一番良いのだが,ここは大学生の教育の場でもあるので大学生が間違えることも許容する。ふりかえりでしっかり指摘して,以降の講義で修正する。それで良いと思っている。

実は講義前にこんなXでの投稿を共有していた。

僕は「付加価値」は粗利と同じものとして捉えてる。僕の見立てはこんな感じだ。

— 木村祥一郎 (@yudemen) June 14, 2024

商品の価格は、原価に利益を付与したものだとするとと(そうじゃない考え方もある)、この「利益」は、お客さんにとって何かしらの「価値」があるから認められるものだ、と考える。…

大阪に本拠を置く木村石鹸工業の木村さん。付加価値とは何か。会計学的に考える視点と一般名詞的に考える視点をうまくバランスよく説明しているように読めた。このあたりの折り合いをつけて自分なりの解釈を持っていいよと言っているのだが,このあたり「学ぶ」=「暗記する」「唯一絶対の答えがある」の考えから縛られてしまっていることが原因か。今回の講義を通じて学んでくれるといいなぁ。

というボヤキはさておき,ここから経営戦略の話。ここでは経営戦略は①理念の達成と②付加価値の最大化の達成を図るための方法論として位置づけられており,マイケル・ポーターの競争戦略論を理解するように促している。

つまり,安い価格でたくさん売るコストリーダーシップ戦略と,(製品単位あたりの)付加価値を高めて効果でも売れる仕組みを作る差別化戦略のどちらかを選ぶんだよという話。このあたりは次回の会計の話と関連付けて進めることになるが,高校生にとっては自分の周りにある企業がそんなことを考えてモノやサービスを売っているんだということを学ぶ機会になる。

ここでコンビニ3社の経営理念と経営戦略,具体的な企業行動がどう関連づいているかを調べるワークに。

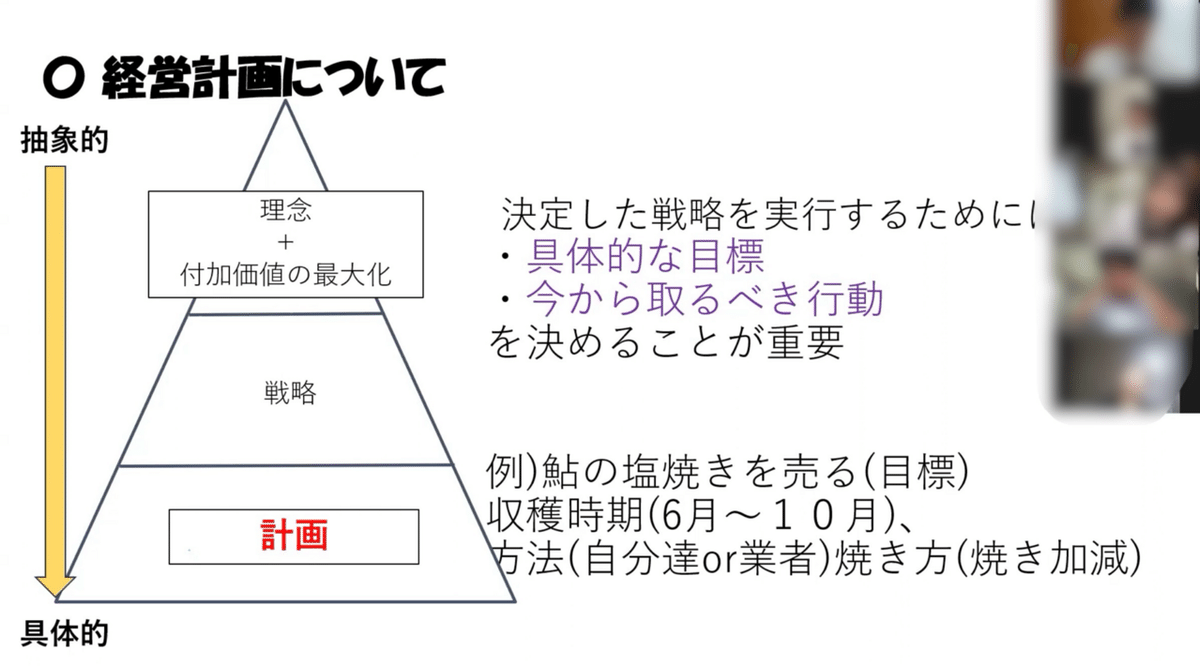

ちなみに,経営計画についてもここで話をしていて,学生は「決定した戦略を実行するためには,(1)具体的な目標,(2)今から取るべき行動を決めることが重要」と説明したうえで,人吉で鮎の塩焼きを売るとすればという具体例を出して説明していた。ここも会計情報と関連付けて理解することが重要なので,この程度の説明で今回は終わり。

こうして前半講義が終了。前回のアントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニアスに比べれば抽象度は低いものの,冒頭で述べたように企業やビジネスに馴染みのない生徒にとっては難しかったのではないだろうか。もちろん学生もこうした概念の理解を改めて学ぶ機会になっただろう。資料を作っているときには理解できたつもりでも,いざ話してみるとそうでもなかった,「具体例をうまく思いつかないってのは理解が不十分な証拠」とはゼミOBのふりかえりで出た言葉だがその通り。

ここはゼミ全体を通しても理解しておくべき重要な概念なので,ぜひしっかり復習しましょうね。みなさん(笑)。

ここまでの学びを活かして事業機会を見出す

続いて2時間目。ここから9月に開催するマルシェに向けたコンセプト作りを始める。今回は何かのイベントに出店する形ではなく,ゼロから自分たちでマルシェというお祭りを創り出すことになっている。この点,壱岐商業高校でのエテマルシェに近い発想。ただし,それと異なるのは,エテマルシェは地元商店に出店して頂く+高校生による出し物で構成されるのに対し,今回のマルシェは本当に何もないところからスタートする。

そこで学生が考えたワークの手順が以下の通り。

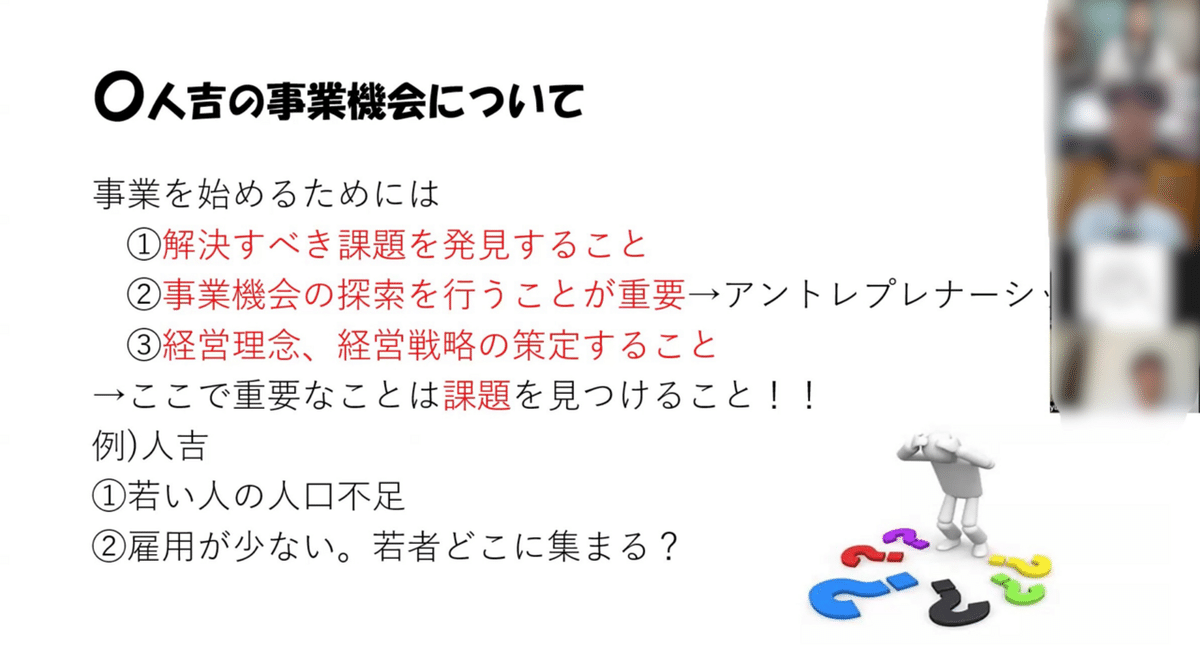

まずは,ゼミでも常にうるさく言っている事業機会の探索。かつては「課題を発見する」という言い方をしていたが,最近はゼミでも事業機会の探索と言い換えている。

課題と言うと,あれがない,これがないという話になってしまいがちだが,事業機会の探索と言うと「大切なものは目に見えない」からそれを見えるようにすることと捉え方が変わる。大切なものが大切だと伝わらない,見えていないものを見えるようにすることが課題を発見することと同義かと言われると難しい部分もあるが,学生の説明ではこの画像の通りになっている。ここでも人吉の課題に落とし込んで,どこに事業機会があるのかを見出そうという姿勢が良い。

ここでグループワークその1。人吉だからできることを考えようということで,人吉の事業機会を探索するワーク。地方によくある「自然が豊か」「ご飯が美味しい」「温泉最高!」というあるモノを取り上げてきて「それ魅力!」と言ってしまうのではなく(それは他の場所にもある),「それを求めて人吉に行かなきゃ!」という状況をどう作るか。今回は観光戦略ではなく,メインターゲットが地元の人になるだろうから,改めて高校生の目線で事業機会を探索して,「わたしたちがこんな人吉に出会う機会を作りました!」という場にマルシェができればいいんだけどなぁ(ボヤキ)。

それはさておき,グループワークその2は理念を考えるワーク。機会を見出したあと,なぜその課題を解決するのか,課題を解決することで見えてくる街や人の姿はどのようなものかを言葉にしたものが理念。今回マルシェを行う目的を自分たちで設定するフェーズだ。

いくつかのプログラムを見ていても一番大変だとも言えるのはこのフェーズ。なぜなら具体的な課題はわかっている,どういう街や人の姿にしたいかもわかっている。けれども,それをどう事業として作り込んでいけば良いのかがわからない。

具体的に何ができるかというEffectualに考えていくことも大事だが,ここでは拡散させてさまざまな発想をすることが重要なので,発散と収束のフェーズをうまく活用できるとよいのだが…。学生もまだそのレベルに十分に達していないので,なかなか難しいかもしれない。そこで先に戦略を考えていくことになる。

高校生たちはさまざまな意見を出してくれた。

若い人に来て欲しい。

人吉にある高校同士の交流を深めて欲しい。

多くの人が集まる機会を作りたい。

人吉の魅力を再発見できるようにしたい。

ここを起点に何ができるか。現時点ではあんなことできるよね,こんなことできるよねという段階だろうが,これに具体的な値付けをするとなると,より戦略的な思考が求められる。そして,その金額で投資家が満足できる利益を生み出すことができるのか。まだピンと来てないかもしれないが,今回の講義が意味することは次回の会計の講義で明らかになるだろう。

ふりかえり:高校生が楽しそうにしているのが良い

こうして終わった第2回の講義。今回も講義の終わりに「人吉」の「人」の字サインで終了。高校生もハニカミながら楽しそうにしていたのが印象的だった。

その後に行われた学生とのふりかえり。

講義担当をしてくれたSくんはうまくいかなかったとコメントしていたが,初めての講義は誰でも失敗があるし,挑戦しているから間違えることもある。それを許容するのがこのプログラムだし,大学生と高校生とがともに学び会う関係を創り出す意味でもある。ここで「うまくいかなかったな」と思うのであれば,次の機会ではどうすれば良いか,このプログラム内で自分にできる役割は何かをよく考えて行動してみたら良いかもしれないね。

また,講義全体のふりかえりとしては,オンラインでグループワークを行う難しさについての言及が多く見られた。スマホ,SNSが当たり前にあり,普段は恐らくそれで友達とコミュニケーションを取っているだろう高校生でも,オンライン,しかもZOOMを使っての授業にそれほど慣れているわけではないだろう。塾なども東進などのオンライン講義を受ける機会はあるかもしれないが,ブレイクアウトルームのような接近戦で空気を読みながら発言する機会はそうそうあるわけではない。学生も高校生の発言しづらさを指摘する声が相次いだ。

しかし,少なくとも動画を見ている限りでは,そのように感じられなかった。学生もうまく意見を引き出そうとコミュニケーションを取っていたし,当てればちゃんと高校生は回答していた。考えていないわけではない。喋る,話す,説明するということに抵抗感があるだけで,これも徐々に薄れていくだろう。慣れの問題。

そうこうして今回の講義は終了。ほぼ学生たちに任せっきりになってしまったが,講義としては過怠なく進んだよう。よく考えれば,女子商や飯塚では教室で講義しているのだから,すべてをすべて見ているわけではない。場合によってはほとんどの時間,どのような授業が行われているのかを「監視」することはできない。それは今回のケースでも同じ。

学生を信じ,任せてあげることで,彼ら自身でもしっかりできる。ただ,「やった」ではなく「できた」「わかった」の品質をどう高めるかが大事でもあるので,このあたりはぜひ拘ってもらいたい。

(追記)

明日(6/17)は,秋から始まる新しいプログラム実施地域のある街に学生と向かいます。ここでは中学生に対して講義を実施。先日金曜日のゼミでもそれにどう対応するかと話をさせてもらったが,2ヶ月間という集中プログラムでどう講義機会を確保し,プログラムを安定的に実施するか。難易度はどんどん高くなるが,これも成長機会だと理解すればね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?