無人コンビニを筆頭とする省力化店舗の開発と課題

今回は、以前このnoteでもご紹介した無人店舗・セルフレジの記事に関連して、月刊コンビニ編集委員の梅澤聡さんにレポートしていただきました。

![]()

“今後、無人店舗やセルフレジはどうなっていくのか?”

徐々に日本でも身近に感じるようになったからこそ、いろいろなご意見があるように思います。

梅澤さんの視点から、イチ利用者として感じる課題や省力化店舗の役割についてまとめていただいています。皆様のご参考になれば幸いです。

ファミリーマートは売場無人コンビニ「ファミマ!!サピアタワー/S 店」を2021年 3 月 、東京都千代田区のオフィスビルに開店

お客に負荷をかけて成立するセルフレジ

はじめに筆者の実感から。

最寄りのコンビニが昨年、「セミセルフレジ」を導入しました。現金支払いや電子マネーのタッチ機能は、レジのお客の側にあり、支払いは全てセルフで行います。商品の読み取りについては、通常はスタッフがスキャンしますが、時間帯によっては、お客が商品バーコードを画面にかざして会計を進める「フルセルフ状態」への変更が可能です。

迷うのは、1台がフルセルフ状態にあり、もう1台がセミセルフ状態なのにレジにスタッフが不在のケース。買上点数が5点もあれば、セミセルフ状態のレジ前で「すみませーん」とスタッフを呼びます。あるいは、フルセルフで購入できない、酒やたばこが商品に含まれるケースもスタッフを呼んで認証してもらいます。

ところが、おにぎり1個を購入する際に、忙しく品出しや鮮度チェックをするスタッフを、わざわざ呼び出すのも気が引けます。仕方がないので、セルフレジの前に立ち、老眼を駆使して商品バーコードを探し出し買物を済ませます。店を出るときに、作業しているスタッフをチラリと見ると作業に没頭中でした。

セルフレジは、もともと有人レジで済んでいたところに、店側の都合によって、言い換えればお客に負荷をかけて成立するシステムです。セルフレジをあえて使用するインセンティブが必要ではないでしょうか。

余談ですが昔は、お客が店の従業員に欲しい商品を伝えて、現金を渡して、包んでもらい、商品を手渡しで受け取っていました。やがてスーパーマーケットが全国に出店し、対面販売よりもセルフサービスが日常的な買物の場になると、お客は売場を歩き、商品を選び、買物カゴに入れ、レジに運んで、決済してもらうようになります。お店の仕事の一部がお客に転嫁されたのです。

今度は、セルフレジの出現により、お客が自ら決済することで、商品の登録と、現金の受け渡しといった作業が、お客に転嫁されることになります。

セブン-イレブンは2020年8月よりセミセルフレジの全国導入を始めました。スタッフが商品登録(バーコードスキャン)し、必要な袋詰めをしている間に、お客は自分の方に向いている精算機に現金を投入、または電子マネーをタッチして精算する仕組みです。

セブン-イレブンはこれを「お会計セルフレジ」と呼び、2021年夏には全店に導入を終えています。これはセブン-イレブンだけでなく、他のコンビニでも基本型となりつつあり、既に多くのスーパーマーケットにも設置されています。

業界最大手のセブン-イレブンがセミセルフレジを全店に導入した影響は大きいと思います。セルフレジでもなく、キャッシュレスでもなく、対面販売を残して、現金払いに、しっかりと対応しています。非常に現実的な選択といえるでしょう。

フルサービスの有人レジをセミセルフレジに切り替えると、1店舗1日当たりの「レジの台数と作業に要する時間」が削減でき、同時にレジの点検業務も減らせます。その結果、スタッフの人件費が抑制できるのです。

他にもメリットは大きく、セミセルフレジはお客との金銭トラブルを回避できます。例えば、5000円札なのに1万円札を渡したと言い張るお客。最終的に、レジ近くに設置した防犯カメラの画像で解決できますが、そうしたトラブルの抑止につなげられます。また、コンビニ強盗の抑制にもなるでしょう。

雇用面でも効果が期待できます。従来の有人レジでは違算が発生し、疑われることを嫌ってエントリーを躊躇する求職者も多いと聞いています。

不足金の発生は担当者にとって精神的なダメージとなります。その点、セミセルフレジであれば、違算の負担が解消されます。ちなみにコンビニは収納代行の拠点でもあり、保険料や住民税など数十万円の納付書を精算するケースもあります。セミセルフレジになり、安堵したスタッフも少なくないと思います。

以前、高齢者雇用を取材した際、コンビニのレジはスタッフの作業スピードが速すぎて、自分には無理と考え、品出しと清掃の短時間パートを選択した方もいました。お札や小銭の受け渡しがなくなるだけでも、レジ作業は相当楽になるでしょう。

最終的に、雇用関連が改善されれば、派遣アルバイトの要請も少なくて済み、コスト改善につながっていきます。

次はセルフレジ。お客がレジの前で、商品のバーコードを読み取り画面にかざして、自分で決済します。当初はキャッシュレス専用機器が主流でしたが、最近では現金決済ができるシステムも増えています。

先頭を走るのがローソンです。ほぼ全店にセルフレジのシステムを導入済みで、約8000店舗で「安定的に活用している」(広報)といいます。ローソンが初期に導入したセルフレジはキャッシュレスのみに対応していましたが、現在では現金対応のセルフレジを徐々に増やしています。ファミリーマートもセルフレジを約7000台導入と、積極的に設置しています。

しかしながら、セルフレジは決してレジの「軸」にはなり得ないと考えます。スキャンから精算、さらに袋詰めまでのスピードが有人レジと比較して遅くなるからです。コンビニは移動中やランチタイムの利用が多く、基本は急いでいるため、時間を要して、面倒なセルフレジに自ら向かう理由がありません。しかもクーポンやスマホ決済ペイ、各種サービスにセルフレジが対応しているのか、慣れないお客には分かりません。

それでもセルフレジが活躍する場面があります。有人レジ(フルセルフ、セミセルフ)に長蛇の列ができている時間です。特に買上点数が多く、スタッフによるバーコードスキャンと袋詰め、弁当の温めをお願いしたいお客はレジに並びますが、ペットボトル1本のお客は、さっさとセルフレジで済ませたいと考えます。

長蛇の列を見て買物を諦めるといった「機会ロス」を防ぐ効果が、セルフレジにはあります。その意味では、セルフレジは「サブ」的な役割を果たすと考えてよいでしょう。

有人レジに長蛇の列でスマホレジが機能する

以上、セミセルフレジ、セルフレジの現状と役割を述べました。次に「飛び道具」を紹介します。

最初に「スマホレジ」。お客が自分のスマホを使って、店内の商品バーコードをカメラで読み取り、決済するシステムです。事前に専用アプリをダウンロードして、入店時に店舗にチェックインするためのQRコードを読み取り、買物後はレシートのデータを受け取る仕組みです。

このシステムは、ローソンが先行して2018年4月にスタートさせています。2021年9月段階で113店舗に導入しており、かなり慎重に推移していると見られます。

意外だったのは、セブン-イレブンがローソンと同様に「スマホレジ」を導入すると発表したことです。日本経済新聞の報道によれば、既にグループ会社が米国でスマホレジの利用を始めており、2022年度中に約8000店舗への導入を計画、日本でも2022年春までに東京と大阪の直営店で始めるといいます。

現状のローソンにおける導入店舗数を見ても、決して利用が大きく拡大しているとはいえません。セルフレジ同様に、従業員が精算してくれるのに、わざわざスマホのアプリを起動して、自ら商品バーコードの位置を探して、スマホをかざして登録する手間がかかるからです。

この手間をかけてまでスマホレジを利用する局面は、有人レジが長蛇の列、あるいはセルフレジに少なからずの列があるときに限られます。混雑時に「機会損失をなくす」ことに重点が置かれており、サブ的な位置付けであることが分かります。

そして「無人店舗」。正確にいえば、最新デジタル技術を駆使した無人レジ決済店舗です。コンビニ業界で散発的な「実験」はあったものの、本格的な実用化には至っていませんでした。冒頭に記しましたが、ファミリーマートは2024年度までに1000の無人店舗を展開することを明らかにしています。

お客の買物体験を有人レジよりも快適に

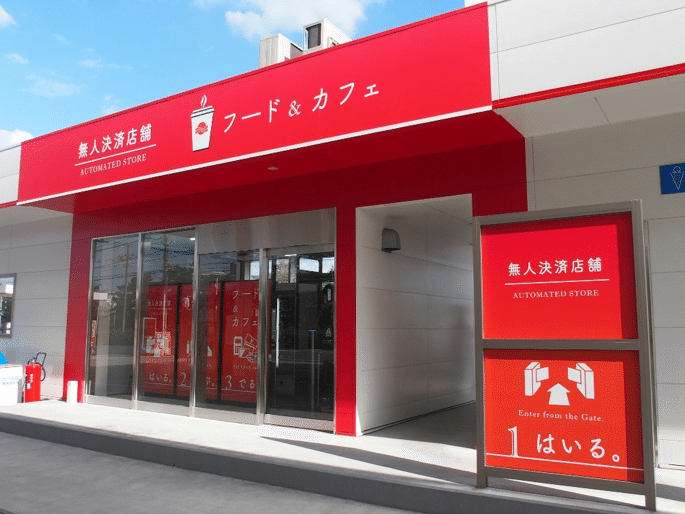

「フード&カフェ 太陽鉱油千葉新港サービスステーション店」。売場の無人コンビニを実践

ファミマが取り入れたシステムは、「TOUCH TO GO」(以下、TTG)社が開発した無人決済システムです。TTG社は、2020年3月のJR高輪ゲートウェイ駅開業時に、自社で開発したパイロット店舗を駅構内にオープン。2021年3月には、ファミリーマートと業務提携して「ファミマ!!サピアタワー/S 店」を東京都千代田区のオフィスビルに開店。ファミリーマートは一定の成果が見られたと判断して、開発の推進にGOサインを出しています。

TTGのシステムについては、天井に設置されたセンサーカメラが入店客を捕捉して、商品棚の1アイテムごとに設置された重量センサーが、天井に設置されたセンサーカメラと連動して、お客がどの商品を選んだか商品と購入者を特定します。お客が決済エリアに立つと、目の前のタッチパネルに商品名と個数、価格、合計金額が自動的に表示されます。間違いがなければ、「お支払い(レシートあり)」をタッチします、誤っていれば「商品修正」をタッチして、それでも解決しなければ、呼び出しボタンをタッチして、事務所の係員を呼んで修正してもらうという流れです。カメラがお客を捕捉して、手に取った商品と結びつけるのです。基本的な考え方は「AmazonGo」と同様でしょう。

TTGは、ファミマとの協業とは別に、極小地向け無人決済システムも開発。「TTG -SENSE MICRO」(以下、TTG-SM)の導入を三菱商事エネルギー(MCE)と共同で開始、その1号店を、2021年10月に、トラックドライバーが利用するサービスステーション(以下、SS)「太陽鉱油 千葉新港サービスステーション」(千葉市)内にオープンしました。

店舗面積は7 ㎡の極小スペース。おにぎり、パン、菓子、飲料、雑貨を中心に170品目をそろえました。決済は前述したTTGのシステムを採用しています。MCEは燃料油の販売先1000店舗超に同様のシステムを推奨して、TTGと共に事業開発を行っていくとのことです。

MCEによると、SS 業界では人手不足から、新たな付加サービスが導入しづらい現状がありました。一方、大型トラックは、コンビニや飲食店などに立ち寄りたくとも駐車スペースが限定され、食事や休憩に苦慮していました。さらに、コロナ禍による飲食店の営業時間短縮などにより、夜間の食事場所が非常に少なくなっていました。

そこで SS の特徴である、交通の要所にある、また車が入りやすい店舗設計といった利点を活用した「無人決済店舗モデル」の構築に向けて、MCEとTTGは新たな事業展開をスタートさせたのです。これにより、SSの事業者に対して、自動販売機しか置けなかったような極小地の収益化としてTTG-SMを推奨していくとのことです。

前述のセルフレジもスマホレジも、店側の都合でお客にバーコードスキャンを「お願いする」システムです。対してファミマやMCEが採用したTTGのシステムは、お客の買物体験を有人レジ店舗よりも、むしろ快適にしています。売場で手に取った商品を、マイバッグに放り込んで、そのまま店を出ることができるからです。

最新デジタル機器を導入するには、投資に対する効果が課題になります。新しい買物体験にどれだけのお客が支持するのか、検証は続いていきます。

(文:月刊コンビニ編集委員 梅澤聡)

![]()

いかがでしたでしょうか。

「セルフレジは店側の都合だから、あえて利用するインセンティブが必要」という見解は、なるほどだなと思いました。セルフであっても有人であっても、レジはなるべく時間をかけずスムーズに利用したいので、スピードや快適さといったインセンティブを追求することが、普及に向けた重要なポイントの一つになるかもしれませんね。

今後も東芝テックCVCの公式 noteでは、有識者も含めた様々な視点から、小売・流通に関するトレンドをお伝えしていければと思っています。