Spotifyデータでシティポップの音楽地図を可視化してみる

先日Spotifyのビッグデータを使って藤井風さんのアーティストネットワーク分析を行った記事を公開したところ、思いのほかたくさんの方に読んだりRTしたりしていただきました。御礼申し上げます。特に最新の音楽シーンに詳しい方からのコメントのおかげで、僕も新たな気づきを多くいただきました。

今回は、松原みきさんを起点としたアーティストネットワーク分析を通じて、「シティポップ」がどのようにリスナーに「発見」されているのか?を探ってみたいと思います。

分析用データは前回同様、Spotify WEB APIからPythonでコードを書いて2022年3月22日取得。分析とネットワーク可視化にはCytoscapeを使用しています。

令和はいかにしてシティポップに出会う?

シティポップとは、竹内まりやさんや角松敏生さん、大貫妙子さん、吉田美奈子さん、山下達郎さんといった、1970年代後半から1980年代にかけて日本で流行したポピュラー音楽のカテゴリとされます。このシティポップが令和の今、国内外で再び流行していると言われています。松原みきさんはその代表格の一人です。

この何十年も前に流行した音楽が、一体全体どういったメカニズムで令和の現代に、しかも日本だけでなく海外でも流行しているのか?というのが今回考えてみたいことです。

シティポップは「半島」のように現れる

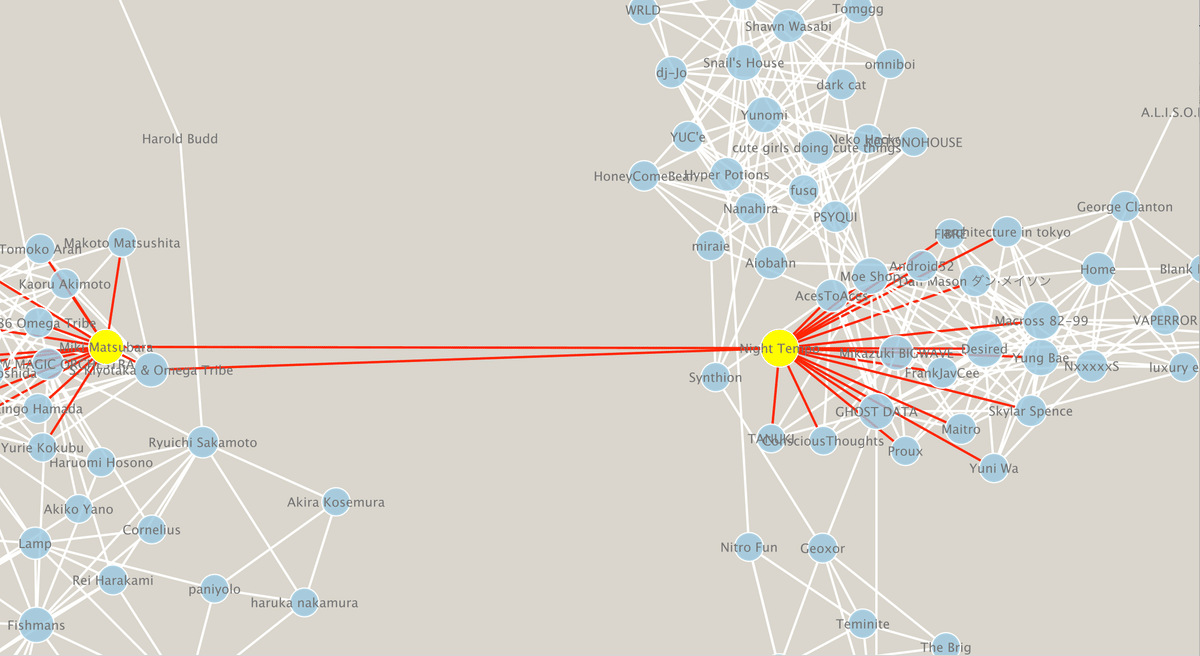

まず全229アーティストのネットワーク図がこちらです。ご覧のように、まず大きく東西に二つの島に分かれていて(ネットワーク分析に東西南北という概念はないのですが、便宜上、東西南北で呼ばせていただきます)、それは離れている。

これがまず珍しいので驚きました!

そして細かく見ると、10個くらいのエリアに分かれています。これもちょっと珍しい印象です。

この中で松原みきさんは一番大きな島の東端に出現します。拡大してみると、この大きな島も実はいくつかのゾーンに分かれていて、松原さんがいるのはEPOさんや大橋純子さんなど、同時代の歌謡曲やニューミュージックとされたアーティストさんたちの半島のようなゾーンです。現在シティポップにカテゴライズされることが多い方々も多く含まれます。ここをとりあえずシティポップ半島と名付けましょう。

その半島から西へ向かうと、非常に多くのエッジ(円=ノードから他のノードへ出ている線)を持つ竹内まりやさんが結節点となるような形で、BOØWYさんや、プリンセス・プリンセスさん、福山雅治さん、Mr.Childrenさん、Every Little Thingさん、コブクロさんのような、80年代以降の邦楽とJ-POPを含む密集地帯が広がります。

ちょっと立ち止まってこの密集地帯をよく観察してみましょう。この中に、全229組のネットワークの中で最も多いエッジをもつアーティストさんがいます。

それは…徳永英明さんです。なんと27本ものエッジをもっています。ということは徳永英明さんは27組のアーティストと直接的に繋がっているわけですね。

徳永英明さんには素晴らしいオリジナル曲がある一方で、70年代にまで遡って過去の楽曲をカバーしたアルバムを精力的に制作されてきました。徳永さんの楽曲を通じて、異なる時代や異なるジャンルの楽曲を聴くようになったリスナーが多いことが、エッジの多さからも強くうかがえます。その中にシティポップとの出会いもありそうです。

近接中心性が最も高い竹内まりやさん

そこで、このネットワークの全アーティストを対象に、近接中心性(Closeness Centrality)を分析してました。

近接中心性が高いとうことは「他のすべてのノードへの平均経路距離が最短である」ということを示します。例えていえば「この街の中で消防署を設置するとしたら、どこで火事が起きても最短距離で行ける場所がいいよね?」というような問いを解く時に役立つ指標です。

すると最も高い値を示したのはやっぱりズバリ、竹内まりやさんでした。

今回の分析でいえば、竹内まりやさんは他のどのアーティストを聴いているリスナーからも(たとえジャンルが違っても)聴かれやすいアーティスト、と言えるかもしれません。まりやさん、さすがです…

いずれにしましても、シティポップに該当するエリアは半島のような出っ張ったネットワークを成していることから、他の大多数の邦楽とは何かしら異なる役割をもっていると思われます。

時代を超える音楽たちの群島

では松原みきさんのいるシティポップ半島の南方に、諸島のように存在するネットワークは何でしょうか?海外かな…?と思って拡大してみると…

そこには細野晴臣さん、YMOさんといった、海外でも広く聴かれているキャリアの長いアーティストさんたちを経由して、フリッパーズギターさん、KIRINJIさん、Lampさん、Yogee New Wavesさん、青葉市子さんたちが現れます。

この群島は、時間軸の位置やジャンルは異なるけれど、互いへのリスペクト関係や共演を伴う、隠れた共通項によってリスナーに聴かれているアーティスト群、と言うことができそうです。とりえあえずリスペクト諸島と呼んでおきましょう。

そしてその共通項は、何年にデビューしたか・ヒットしたかに関わらず、その音楽的試みが時代を超えて支持され得るアーティストたち、とでも理解できそうです。青葉市子さんは海外でもライブをされていますので、軽々言語の壁を超えて聴かれている様子がうかがえますね。

そしてこの群島を、松原みきさんたちの半島を繋いでいる灯台のようなアーティストが、大貫妙子さんなのですね。

シティポップは、ひょっとしたら青葉市子さんやLampさんのような現代的なアーティスさんのリスナーさんたちからも大貫妙子さんなどを経由して聴かれているのかもしれないし、その逆にシティポップブームを通じて松原みきさんや大貫妙子さんを聴いた若いリスナーが、細野さんやYMOなど、ジャンルの異なる音楽へ向かっていくのかもしれない。

おもしろいリスペクト諸島です!

Night Tempoさんが出現する特異な島

それではこのネットワーク図最大の見どころ…そう、東の海に忽然と現れる島を観察してみましょう。

この島には日本のアーティストはほあまりいないようです。そして島の西端は、松原みきさんと真っ直ぐ長い線で繋がっています。そこにいるのは、韓国出身のDJ、Night Tempoさんです。

なんと…!

Night Tempoさんは1986年生まれ。その3年後には日本はすでに平成ですが、昭和歌謡やシティポップ好きで知られ、Winkさんや杏里さん、松原みきさんのリミックスもリリースしているくらいなので、シティポップの世界的ブームの拡大に寄与していることは間違いありません。

ところがよもやよもや、それだけではないのです。実はこのネットワーク図の全ノードの媒介中心性を算出してみると、最も高い媒介中心性を示しているのもまたNight Tempoさんなのです。

ネットワーク分析における媒介中心性というのは、「そこが切れると、繋がるのに遠回りになってしまう」、あるいは「そこが切れると、ネットワーク全体がバラバラになってしまう」ということを意味するとされます。

つまりNight Tempoさんは単に「松原みきさんやシティポップのアーティストさんたちの楽曲をリミックスしているから、線で繋がっている」、というのにとどまらず、

「この多様なネットワークの形成そのもののキーパーソンのような役割を担っている」

…という可能性が強く示唆されるわけです。

そしてNight Tempoさんを入り口としたこの島の中には、これまた多様なアーティストさんたちが出現します。日本のアニメーションやシティポップやのサンプリングをしているDJも含まれるようですが、音楽性の幅はなかななか広いように思われます。

例えばすぐ近くに現れるGHOST DATAさんは、公式サイトに「ゲーム音楽の作曲家である植松伸夫や成田昭彦、Purity Ring、Porter Robinson、Seven Lionsなどのユニークな作曲に影響を受けた」とある通り、シティポップとはかなり異なる音楽性のアーティストさんと言って良いと思います。

このNight TempoさんやGHOST DATAさんが出現するエリアを何と名付ければよいか…まことに難しいのですが、暫定的に多国籍日本サブカル愛列島と名付けておきます。

そしてこの島からさらに外洋には、少なくとも直接的には日本の音楽やアニメーション、ゲームに関係なさそうなアーティスト群が広がっていきます。このあたりになると僕もまったく知識がないので、それがどんな意味をもつネットワークなのか、すぐに理解することは難しくなってきます。

時間があれば分析にトライしてみたいと思いますが、暫定的に、北方に広がるネットワークを、日本ほかアニメインスパイアトラックメイカー諸島?、南方と東方に広がるネットワークを、それぞれ多国籍実験電子音楽諸島?、多国籍ビートメーカー諸島?としておきます。

(?を付けているのは、正確ではないかも、という意味です。もはや聴き込んでいないとまく位置付けできません…)

そこに含まれる楽曲をいくつか聴いてみましたが、音楽性の面ではシティポップからはかなり距離があるものの、どれも新しさを感じる魅力的なものでした。

例えばニュージャージーに拠点を置くエレクロニックプロデューサーというFramingosisさんの曲がこちら。

誰も想像しなかった音楽地図

最後に、松原みきさん含む、媒介中心性の高いアーティスト上位10組ハイライトしたネットワーク図を見てみましょう。なかなかの振れ幅ではありませんか…?

DREAMS COME TRUEさんがいることで、現代のJ-POPリスナーが松原みきさんにたやすく出会う可能になっており、クラフトワークさんがいることでテクノミュージックのリスナーがシティポップに出会うことができ、Flamingosisさんがいることで音楽文化の異なる海外のリスナーがシティポップを発見する回路ができている…

さて、僕は藤井風さんや松原みきさんの他にも何組ものアーティストネットワーク分析をトライしているのですが、必ずしもすべてのネットワークが複数の島に分かれるわけではなく、一つの大きな、密集した蜘蛛の巣のようになる場合も少なくありません。

最初にも書きましたように、まずNight Tempoさんが出現する孤島のようなネットワークが出現するのはとても珍しいと感じ、驚愕しました。

そしてその島を詳細に分析してみると、媒介中心性の最も高いNight Tempoさんを通じて、背後に広がる遠い海外のアーティストのリスナーさんたちが、異なる時代の異なる文化である松原みきさんの楽曲やシティポップに出会うことを可能にするような、貿易拠点のような島として機能している。

もしNight Tempoさんがいない世界線があったのならば、この音楽地図はもっと別のような地図になっていだたろうし、シティポップブームも今とは少し違う形になっていたかもしれない。媒介中心性の定義からすると、そのように言っても過言ではないかもしれません。

松原みきさんは残念ながら2004年に他界されていますが、1980年前後の当時の音楽関係者も含めた当事者のみなさんすら、自分たちのつくりだした音楽が40年後に「シティポップ」と呼ばれ、インターネットと韓国出身の情熱的な若者によるリミックスを通じて世界中のリスナーに「発見」され、愛されるような未来が来るとは、誰一人想像しなかったのではないでしょうか。

そんなSFみたいなことが現実化するのを砂かぶりで目撃できるなんて、僕たちはなんてエキサイティングな時代を生きているのでしょう!

データという数字の集合に過ぎないはずのものから、世界が動いている音が聞こえた気がしました。ゴロゴロゴロ…

以上、最後まで読んでくださってありがとうござす。音楽に詳しい皆さん、よろしければ今回のネットワーク図から読み取れることがあればTwitterやコメントで教えてください。とっても勉強になります。

徒然研究室からでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?