政治(歴史・経済・金融)講座ⅴ275「米国のインフレの原因」

経済は政治とは無関係ではない。政治が経済に与える影響を歴史的背景で今日の米国のインフレの原因を探る。根は深いのである。その根を抜くと葉は枯れるのである。比喩的に言うと米国のインフレは、まさにそれである。根を張る土壌に問題があったのである。植え替えるには、相当な苦痛と犠牲が伴うものである。すべからく米国の病巣は自業自得といっても過言ではない。失敗と成功が混在する社会、それが米国であり、活力の根源であったことは否定できない。今回はインフレという経済現象を歴史的背景から俯瞰して論じる。

皇紀2682年7月9日

さいたま市桜区

政治研究者 田村 司

はじめに

米国は信頼に値する国であろうか? 否。民主主義というが、実権を持ち支配しているのは「デイプステート」と言われる。グローバリズム(世界征服を狙う企業集団や政治集団)の暗躍があるとされている。目に見える利益集団は軍需複合体や多国籍企業(グローバル企業)である。

*トロツキーはスターリンに反発した粛清(ソ連から除名)された共産主義者

この図の様に、米国はアメーバのような変幻自在な組織(実は単細胞)であると考える。共産主義も活動しているのである。民主主義と言われる政治組織は一定の形態ではなくまさにアメーバ的なのである。米国は変幻自在な国なのである。自治国が50個固まった連邦国であるために常に形を変えるのである。そして、常に敵を外に作らなければまとまらない悲しい性の国である。そして、国益を重視する国であり、敵視すると切り捨てる国なのである。今回は政治的背景から歴史を俯瞰して、経済を考える。

資本主義でありながら、共産主義に親和的な米国の理由

メイフラワー号の船上でピルグリム・ファーザーたちは「メイフラワー誓約書」と呼ばれる新政府建設に関する協約を採択し、「我々の秩序と生活維持のために相互に団結して市民的政治社会を形成し…そして今後これに基づき…植民地一般の幸福のため最も適切で便利であると考えられるような形で…正当で公平な条例、法律、憲法、そして公職を制定、構成、または組織する…」と定めた。

社会主義・共産主義の主張する公平・平等が謳われたのである。しかし、実際の社会は真面目に働く者と、怠惰する者に分かれ、生産物の分配において、公平・平等の理想は、働いた者には多く、怠けた者には少なくの報酬体型に変質したのであるが、理念の上では米国は「No pains 、No gains. 」であろう。差し詰め、働かざる者、食うべからずであろう。

そして、「神は自らを助けく者を助けく」、努力した者だけが結果として成果を出す(神が助ける成果となる)となる。米国では社会主義実験は実践済みでった。だから米国は結果平等ではなく、アメリカンドリームという機会平等の理念に変わったのである。

中国共産党政府と北朝鮮という二つの「共産主義」国家が第二次世界大戦後、なぜ誕生したのか。

その経緯を調べると、アメリカのフランクリン・デラノ・ルーズヴェルト民主党政権がソ連に協力して、アジアの共産化に手を貸した「歴史」が見えてきます。第二次世界大戦当時、アメリカとソ連は同盟国でした。そして、アメリカのルーズヴェルト政権は、ソ連のスターリンと組んで国際連合を創設し、戦後の国際秩序を構築しようとしました。その交渉過程の中で、ルーズヴェルト民主党政権は、こともあろうにソ連・コミンテルンによるアジアの共産化――特に中国共産党政府と北朝鮮の誕生――に協力したのです。

それから半世紀が過ぎ、多くの機密文書が公開されたことで、日本を開戦に追い込み、東欧とアジアの共産化に協力したルーズヴェルト民主党政権の問題点が、アメリカの保守系の歴史学者やジャーナリストたちの手によって次々と明らかにされてきています。2017年に草思社から邦訳が出され、大きな話題となったハーバート・フーヴァー元大統領の回顧録『裏切られた自由(Freedom Betrayed)』(2011年)もその一つです。

端的に言えば、アジア太平洋で戦争を引き起こし、世界を混乱させたのは日本ではなく、ソ連・コミンテルンとルーズヴェルト民主党政権だったのではないか、という視点が浮上してきているのです。日本からすれば、我々が戦ったのはアメリカのルーズヴェルト民主党政権だったわけですが、そのルーズヴェルト民主党政権はソ連・コミンテルンの工作員たちによって操られていたのではないか、ということです。米国政府職員の中に3000名もの共産党員がいたらしい。

このように、米国ルーズベルト大統領は支那事変辺りから共産党を支援していたが、次のトルーマン大統領後には朝鮮戦争やベトナム戦争への肩入れする共産党から手を引いた。

「疑似共産主義政権」だった? ルーズベルト政権の驚くべき実態

2022年02月21日 公開

渡辺惣樹(日米近現代史研究家)

ルーズベルト大統領の周囲には、共産主義者たちが幅を利かせ、政権を操っていた形跡がある。信じがたいことに、容共思想家やソビエトスパイが大統領の側近として、その重要な「政治的決定」をリードしていた可能性が指摘される。

※本稿は、渡辺惣樹著『第二次世界大戦とは何だったのか戦争指導者たちの謀略と工作』(PHP研究所刊)より一部抜粋・編集したものです。

ソビエトを直ちに国家承認

本稿では1933年に発足したフランクリン・デラノ・ルーズベルト(FDR)政権が、実質共産主義者に乗っ取られていた「疑似共産主義政権」であったのではないかと疑わせる事象を扱う。

米国民は、第一次世界大戦に参戦を決めたウッドロー・ウィルソン(民主党)の外交に幻滅していた。パリ講和会議を経て成立したベルサイユ体制はすわりが悪く、戦勝国であった英仏は、ベルサイユ条約(対独)およびサンジェルマン条約(対墺)で成立した小国の強欲を抑制することに汲々とした。

戦勝国は大国小国を問わず、ドイツに対する不正義(約束に反した懲罰的条約:ベルサイユ条約の規定する諸条件)を何とか正当化しようと試みた。しかし、結局はそれに失敗した(ベルサイユ体制の崩壊現象が第二次世界大戦である)。このことを理解しなければ、ドイツ国民がなぜヒトラー政権を誕生させたか理解できない。第一次世界大戦では、米国も参戦し、多くの若者を犠牲にした。しかしヨーロッパ大陸に安定は訪れなかった。

米国民は建国の父たちの遺訓(ヨーロッパ問題非介入)の正しさに、「ひどい火傷」を負って初めて気づいたのである。米国民は、ウッドロー・ウィルソン政権以降、干渉主義政党である民主党にけっして政権をとらせなかった。民主党が、1932年の選挙でハーバート・フーバー政権を倒せたのは、1929年秋から始まった世界恐慌を奇貨としたからであった。

歴代の共和党政権は、1917年の十月革命(グレゴリオ暦11月)を機に成立したソビエトをけっして国家承認しなかった。しかし、ルーズベルト政権は政権1年目(1933年)に、直ちにソビエトを正式承認した。承認の条件は、けっして内政干渉しない(世界革命思想による政治工作をしない)ことであったが、ソビエトがそれを守るはずもなかった。

米国内に跋扈(ばっこ)する共産主義者グループ、労働組合、左翼思想家など、「第五列」を利用した工作を開始した。スターリンは留学生を装ったスパイを全米の大学に送り込み、米国の最先端技術を盗ませた。

ニューディール政策はただの「バラマキ」

1933年、大統領となったFDRはニューディール政策と呼ばれる社会主義的統制経済を始めた。筆者の世代(60代後半)だけでなく、その前の団塊世代も、「ニューディールは、世界恐慌からの脱出をめざした進歩主義的政策」と賛辞した教科書を読んだ。政策の目玉の一つにテネシー川流域開発公社(TVA)の設立があった。試験にもよく出題された。

一方で、原爆開発プロジェクトによるウラニウム濃縮施設がテネシー州オークリッジに建設されたことや、濃縮にはTVAからふんだんに供給される電力が使われたことを知るものは少ない。日本に落とされた原爆の原料がTVAの電気を利用したテネシー産であったことを教える歴史教師はどこにもいなかった。

ニューディール政策の中核組織に全国復興庁(NRA)があった。NRAは、すべての消費財をコード化し、価格や生産量を決定した。資本主義制度の根幹を否定する、ソビエトも驚く政策を次々と実施した。米最高裁がNRAを違憲組織と判断したのも当然だった(1935年)。

ニューディール政策は、国家予算の「バラマキ」で、資金の出る蛇口に近い組織や人物を喜ばせた。しかし、経済成長を生むインフラ整備には役に立たず、失業者は一向に減らなかった。米経済の回復は、ヨーロッパの戦端が開き、英仏に軍需品供給を始めた1939年9月以降のことである。

大きな政府は必ず全体主義化する「癖」がある。大きな政府は大量の役人を必要とする。その結果、FDR政権での政府機関職員採用時のバックグラウンドチェックは甘くなった。米共産党員でさえも防諜の要となるOSS(戦略情報局)に採用された。たとえば、レオナルド・ミンスは米共産党員でありながら、OSSの天然資源情報担当官となった。

政権中枢では、容共思想のハリー・ホプキンスが大統領側近として米外交をリードした。財務長官ヘンリー・モーゲンソーは、FDRの親友の立場を利用して国務長官コーデル・ハルを差し置いて外交問題に口を挟んだ。モーゲンソーの右腕がソビエトスパイであるハリー・デクスター・ホワイトであった。日本を対米戦やむ無しと決断させた「ハルノート」を起草した人物である。

市場経済・資本主義化した共産主義の道程

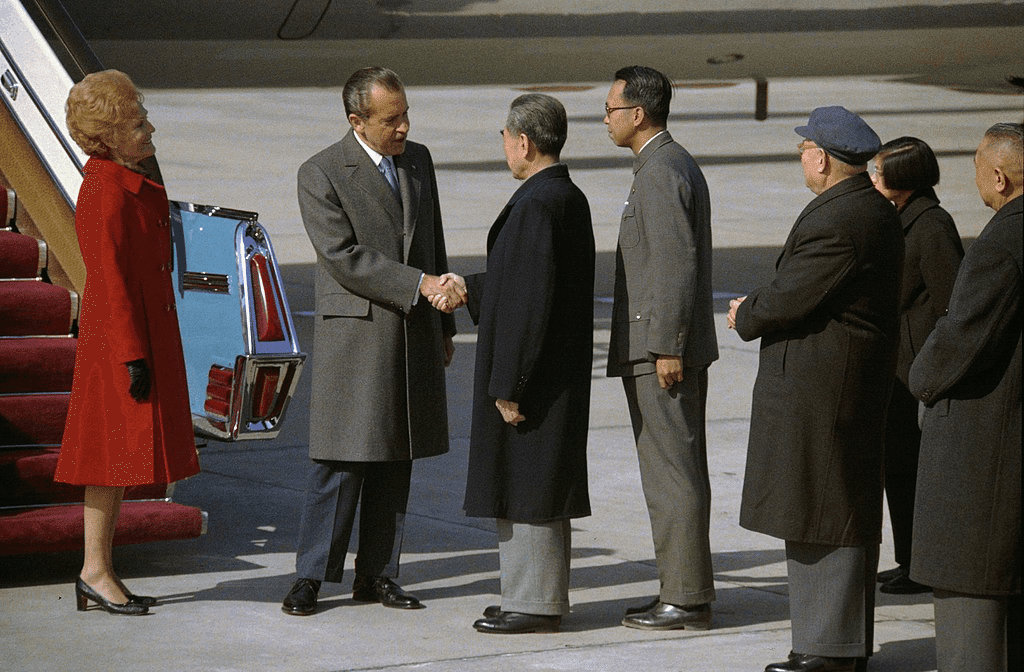

遡る事、半世紀前(50年前)、具体的には1972年2月21日にアメリカ合衆国大統領リチャード・ニクソンが中華人民共和国を初めて訪問し、毛沢東中国共産党主席や周恩来国務院総理と会談して、米中関係をそれまでの対立から和解へと転換した。、ニクソンは周恩来に「台湾に関しての5原則」を提示して、

中華人民共和国を唯一正当の政府として認め台湾の地位は未定であることは今後表明しない

台湾独立を支持しない

日本が台湾へ進出することがないようにする

台湾問題を平和的に解決して台湾の大陸への武力奪還を支持しない

中華人民共和国との関係正常化を求める

今の台湾有事は米中国交樹立後も1979年4月10日に「台湾関係法」がアメリカ議会で可決されて中華民国(台湾)をアメリカが援助する関係はその後も続けることとなった。これは議会での保守派の巻き返しでもあり、アメリカは中華民国(台湾)と事実上の軍事同盟関係にあり、1996年に中国国民党の一党支配から転換し、総統を民主選挙で選ぶ時代になって、議会制民主主義体制を取る自由民主主義国である中華民国が(中華人民共和国による)軍事的脅威にさらされた場合は、カーター政権下で制定した「台湾関係法」に基づき、中華民国(台湾)を助けることとなっている。

実際に、1996年に行われた同国の総統選挙に伴い、中華人民共和国の中国人民解放軍が自由選挙への恫喝として軍事演習を強行し、基隆沖海域にミサイルを撃ち込むなどの威嚇行為を行った際には、アメリカ軍はこれに対して台湾海峡に空母機動艦隊を派遣し、同国のウォーレン・クリストファー国務長官は「アメリカは必要な場合には、台湾を助けるために台湾に近づく」と中華人民共和国に対して警告した。

ニクソンとキッシンジャーが思い描き、現実となったアメリカ合衆国台湾防衛司令部(英語版)の廃止と在台米軍(中国語版)の撤退で東アジアでの軍事バランスが極端に傾くことは回避された。

毛沢東時代の大躍進政策と文化大革命で疲弊した経済を立て直すため、現実派の鄧小平は「四つの近代化」を掲げ、市場経済体制への移行を試みる。基本原則は先富論に代表されるように、先に豊かになれる条件を整えたところから豊かになり、その影響で他が豊かになればよいという考え方である。これはそれまでの教条主義(毛沢東思想)を切り離した象徴といえる。

華僑や先進国の資本を積極的に導入することで、資本確保や国外からの技術移転など成し遂げる一方、企業の経営自主権の拡大などの経済体制の改革が進んだ。改革開放政策は、同時に中国社会に大きな矛盾を生み出した。農村部と都市部、沿岸部と内陸部における経済格差が拡大し、官僚の汚職や腐敗が一層深刻なものになった。インフレや失業も目立つようになり、政府に対する不満は高まっていった。1989年には天安門事件が発生、改革開放は一時中断することになる。

シリーズ・結党100年の中国共産党と日本(5): 改革開放とは何であったのか

政治・外交歴史2021.07.28

阿南 友亮 【Profile】

鄧小平が進めた「改革開放」路線により、中国は西側諸国からの資金を得て、大きな経済的成功を収めた。しかし、格差拡大などの”副作用”が解消できず、国内社会でも、対外関係においても歪みが顕在化している。

鄧小平が設計した「再建計画」

中国を文化大革命(文革)のカオスに陥れた毛沢東が1976年に死去すると、中国共産党は、文革からの脱却に着手した。その重責は、毛亡き後の党内権力闘争を制した鄧小平が担うこととなった。

鄧小平は、文革によって一時的に失脚するまで国務院副総理として終身総理の周恩来を補佐し、共産党内では中央政治局常務委員として党中央の最高意思決定に携わっていた。このため、周恩来および毛沢東が相次いで死去した後の党と国家の建て直しを託せる人物として党内の期待が彼に集まった。

また、鄧小平は、内戦期に中国人民解放軍の第2野戦軍の政治委員をつとめ、1970年代には解放軍の総参謀長をたびたびつとめた経歴も持っており、その豊富な軍歴をつうじて解放軍の重鎮たちと太いパイプを築いていた。そのことは、鄧小平が1981年に解放軍全体を統括する共産党中央軍事委員会(中央軍委)の主席に就任することを可能にした。

毛沢東時代の中国は、もともと米国を主要敵とみなしていたが、ソ連におけるスターリン批判(個人独裁批判)の展開ならびに集団指導体制への移行は、毛沢東にとって自身の個人独裁を脅かす動きにみえた。そこで毛は、中国国内で集団指導体制への移行を進めようとした劉少奇をはじめとする党内勢力を1965年以降の文革で一網打尽にすると同時に、ソ連との対決姿勢を鮮明にし、さらにソ連からの重圧に対抗することを目的として、1972年に米国および日本との関係を劇的に改善した。

このような前史があったため、鄧小平が策定した中国再建計画は、日米をはじめとする西側諸国との経済関係を活用して国力を増強し、ソ連の脅威に対抗することを基本指針としていた。従来の計画経済を大幅に見直し、市場経済の論理に適合した政治・経済体制の確立に向けて改革を進め、西側諸国に中国市場を開放して投資を積極的に呼び込み、停滞が続いた中国の経済を離陸させる。鄧小平が導入を進めたこのような趣旨の路線は、やがて「改革開放」とよばれるようになった。

改革の展開とその限界

中国経済を離陸させるには、当時まだ極めて低い水準に留まっていた基本的な交通インフラ(鉄道の電化、高速道路・港湾・空港の整備)の建設から始めなければならず、それには膨大な資金が必要となった。そこで「改革開放」路線は、西側諸国からの大規模な借款に頼ることになった。その実に6割以上が日本からのものだった。

借款の導入と同時に経済建設の予算を確保する上で重要な課題となったのは、米ソ両超大国と対立していた間に兵力が600万人にまで肥大化した解放軍の予算、すなわち国防費の削減であった。中央軍委主席の座に就いた鄧は、中国が日米同盟と結びついた以上、ソ連が中国を攻撃する可能性は大幅に軽減したという対外認識を示しつつ、大物軍人の支持を取り付けて兵力を約半分に減らす荒療治を断行し、国防費の大幅な削減に成功した。

社会主義の看板を掲げる国が、不倶戴天の敵であるはずの資本主義の国々と結びついて市場経済を導入するという「改革開放」は、中国経済を発展させる手っ取り早い方法であった。しかし、それは同時に、共産党による一党独裁の正統性を根幹から揺さぶることとなった。

「生産手段の公有化」という社会主義の原則に基づき企業・土地・インフラ・資源を共産党が独占したままの状態で市場経済を導入すれば、共産党の一人勝ちとなってしまい、ただでさえ文革で共産党への信頼を失いかけていた民衆が、共産党への不満を爆発させかねなかった。そこで鄧小平に抜擢された党総書記の胡耀邦と国務院総理の趙紫陽は、党と企業を切り離し、党の権限に大きな規制をかける改革を展開しようとさまざまな手を打った。

ところが、経済特区に指定された地方の党委員会を先駆けとして、1980年代を通じて西側諸国とのビジネスで巨万の富を手に入れた党内既得権益集団が急速に膨張し、胡耀邦らの改革に頑強に抵抗するようになった。市場経済の導入に懐疑的だった党内保守派も胡耀邦に対する批判を展開した。このため、胡の改革にはブレーキがかかり、党幹部が権限や国有資産を駆使して特権的に富裕化する「権力と資本の癒着」という光景が顕在化した。

共産党幹部の富裕化がもたらした貧富の格差の拡大は、一般民衆の強い不満と反発を招き、80年代半ばには中華人民共和国において未曾有の規模の「民主化」運動が盛り上がることとなった。それに理解と同情を示した胡耀邦を鄧小平が罷免したことにより、「改革開放」は本来の軌道を大きく外れていくことになる。

天安門事件と「改革解放」の変容

失脚した胡耀邦が1989年に失意のうちに死去すると、一時的に沈静化していた「民主化」運動が一気に再燃し、北京市の天安門広場で最大で100万人を超える民衆が鄧小平のガバナンスに異議申し立てをおこなった。中央軍委主席の地位にあった鄧小平がこれを「反革命動乱」と認定して、解放軍による鎮圧を命じたため、89年6月4日に流血の惨事、すなわち天安門事件が発生した。

中国国内から沸き起こった「民主化」要求を共産党が武力で弾圧したことに対して西側諸国が一斉に制裁を発動したことは、その後続いた湾岸戦争(90年)、ソ連崩壊(91年)、そして第3次台湾海峡危機(1995年、96年)といった事件とあいまって、中国共産党の対外認識を根本的に変えることとなった。これらの事件以降、共産党政権は国内からの「民主化」要求ならびに米国を筆頭とする旧西側諸国、特に日米同盟を政権存続にとっての主たる脅威と認識するようになる。

旧西側諸国との経済関係を土台とした「改革開放」は、1989年に破綻に追い込まれてもおかしくなかった。しかし、中国の経済発展に伴う中間層の拡大によって民主化が不可避的に進展するという認識に傾斜した米国政府が、中国を封じ込めるのではなく、積極的に国際市場に組み入れることに主眼を置いた「関与」政策を打ち出し、日欧がそれに追随したため、「改革開放」は命脈を保った。

ただし、鄧小平から江沢民に引き継がれた90年代以降の「改革開放」は、当初の内容から大きく様変わりすることとなった。共産党が旧西側諸国から借款と投資を受け入れつつも、前述した脅威への対抗策を積極的に講じるようになったからである。

その策の一つが、日米欧の社会で信奉されている普遍的価値観への中国民衆の共鳴を阻止し、「権力と資本の癒着」に起因する民衆のフラストレーションの矛先を国外に逸らすことを目的とした排外的ナショナリズムの発揚である。もう一つが、国防費を大幅に増額する形で推進した解放軍の大々的な軍備増強、すなわち軍拡である。

軌道修正に失敗、毛沢東時代に逆戻りか

中国共産党が日米欧との貿易を通じて経済を発展させつつ、中国国内で日米欧、特に日米を仮想敵とするプロパガンダを展開し、日米同盟を念頭に置いた軍拡を続けた結果、「改革開放」は日米欧が想定していたものとは大きく異なる展開をみせるようになる。

日米欧では、中国との経済的相互依存が中国との信頼醸成を促し、安全保障面での緊張緩和をもたらすという期待が強かった。ところが、共産党が上記の二つの対抗策を講じたため、現実には中国と日米の間では、経済的相互依存が深まるのと並行して中国国内において反日・反米感情が高まり、外交面での対立が慢性化し、安保面での緊張が高まるというジレンマが表面化した。

江沢民の後を継いだ胡錦濤の政権(2002年〜12年)は、日米との衝突軌道に乗ってしまった「改革開放」の軌道修正を行うために、国内改革に真摯に取り組もうとする姿勢をみせていた。しかし、富の再分配の強化、排外主義からの脱却、法律を遵守した形での集団指導体制の徹底を掲げた改革は、再び党内の既得権益集団の抵抗にあって頓挫してしまう。そして、その既得権益層に担ぎ出されて習近平が政権トップの座に就くと、「改革開放」は加速度的に形骸化した。

習近平政権では、排外主義および自民族優位主義の発揚が一段と強化され、習近平を祭り上げる個人崇拝のプロパガンダも展開されるようになり、日米欧に対して「変わるべきは中国ではなく、日米欧の方だ」という強硬姿勢が外交の基軸に据えられた。これは、中国が米中接近前夜の毛沢東時代に逆戻りしたような現象といえる。この現象に触発される形で、米国は、17年末に長年維持してきた対中「関与」政策の放棄を宣言した。これにより、鄧小平が導入した「改革開放」の存立基盤が根底から揺らぐこととなった。

排外主義やめられずに「破綻」

「改革開放」とは、端的にいえば、米国を基軸とする国際秩序との共存のなかで中国の富強を図る試みであった。それは、経済発展の面で注目すべき成果をあげたが、既存の国際秩序との共存という点では2010年代に破綻を来し始めたといえる。

「改革開放」の揺らぎは、経済発展に伴い肥大化した中国共産党内の既得権益集団が自己の特権的地位にメスを入れる改革を拒み、それによって生じた中国社会の亀裂を排外的情念で埋め、排外的気運の高まりが必然的にもたらす国際社会との摩擦を経済制裁や軍事的恫喝でしのぐという近視眼的な対症療法を選択したことに起因している。

以上のような傍若無人の支那が経済不振・武漢ウイルス・不動産バブル崩壊。失業率増加などが相まって次のような発言に繋がるのである。

ニクソン訪中50年 中国「安定した発展の軌道に戻るよう望む」

2022年2月21日 23時12分

アメリカと中国の国交樹立のきっかけになったニクソン大統領の訪中から21日で50年となったことに関連して、中国外務省は「過去の歴史から経験と知恵をくみとり、両国関係が健全かつ安定した発展の軌道に戻るよう望む」として、関係の改善を呼びかけました。

50年前の1972年2月21日、アメリカの当時のニクソン大統領が国交のなかった中国を訪問して両国は関係改善に動き出し、国交樹立のきっかけとなりました。

中国外務省の汪文斌報道官は21日の記者会見で「50年前、ニクソン大統領が中国を訪問して両国は歴史的な握手を実現し、長期的な断絶状態に終止符を打った」と述べ、訪問の意義を強調しました。

そのうえで現在の両国関係について「根本的な原因は、アメリカの一部の人々の中国に対する認識に著しい偏りがあり、中国を戦略的な競争相手や仮想の敵として抑え込もうとしていることにある」とアメリカ側を批判しました。

一方で汪報道官は「中国の発展は、中国の人々がよりよい生活を送るためのものであり、アメリカに挑戦し、取って代わろうとするためではない。アメリカには、過去50年間の歴史から経験と知恵をくみとり、両国関係が健全かつ安定した発展の軌道に戻るよう望む」と述べ、関係改善を呼びかけました。

米国は新疆に「強制失業」を作り出す 中国外交部

新華社 2022/07/07 00:47

を作り出す 中国外交部

記者会見に臨む中国外交部の趙立堅報道官。

(資料写真、北京=新華社配信)

【新華社北京7月6日】中国外交部の趙立堅(ちょう・りつけん)報道官は6日の定例記者会見で、20カ国・地域(G20)外相会合の期間中に行われる中米外相会談で新疆に関する問題が話し合われるかとの質問を受け、次のように述べた。

新疆に関する問題は中国の重大な関心事である。新疆にいわゆる「強制労働」が存在するというのは、完全に米国が中国に泥を塗り、抑制するためにでっち上げた大うそだ。米国による「ウイグル強制労働防止法」の施行は、このうその続きであり、「新疆をもって中国を制する」ことをエスカレートさせるものである。国際社会はこれをはっきりと見ている。中国が「強制労働」をやっているのではなく、米国が「強制失業」を作り出し、新疆の各種産業の労働者数十万人の最も基本的な仕事の権利を強制的に剝奪している。中国が「人権を抑圧」しているのではなく、米国が「貧困への後戻りを強制」しているのであり、ようやく貧困から抜け出した新疆の各民族の人々の生計を破壊している。中国が国際ルールに違反しているのではなく、米国が「デカップリング(切り離し)を強要」し、国際的な経済・貿易のルールを恣意的に破壊し、世界の産業チェーンとサプライチェーンの安定を損なっている。われわれは米国に対し、「強制労働」のうそを付くのをやめ、「ウイグル強制労働防止法」の施行を停止し、新たな障害を作るのではなく、実際の行動で両国の各分野の協力にプラスとなる条件を生み出すよう促す。

My Opinion.

表題に戻るが、「米国のインフレは、米国企業がアウトソーシング(外部受注・外部発注)支那に生産基地を設けて、支那から又は支那経由の商品を国内生産に切り替えたコストと国内製品を守るための関税も消費物価を押し上げているのである。支那という畑の土壌に種を蒔いたが、まともに刈り取る事が出来ず、ぼったくりにあったようなものである。米国のインフレは、そのような歴史が作り出したものであり、正常な市場経済に戻るまでは、米国民の苦痛を伴うものになるであろう。今まで安い労働力の果実を享受した分だけ、国民はインフレによる高い製品を受け入れなければならない。このようにこのインフレには根が深いのである。苦痛を味わうのは一般国民であり、ディープステートの組織だけがアメーバのように生き残り、増殖を続けるのである。 This story is to be continued !

参考文献・参考資料

米国は新疆に「強制失業」を作り出す 中国外交部 (msn.com)

5分で分かる購買力平価解説 購買力平価とその限界 | F-Style Magazine (fstandard.co.jp)

購買力平価(PPP)|グロービス経営大学院 創造と変革のMBA (globis.ac.jp)

ニクソン訪中50年 中国「安定した発展の軌道に戻るよう望む」 | NHK | 米中対立

シリーズ・結党100年の中国共産党と日本(5): 改革開放とは何であったのか | nippon.com

ヘイトは消えたか:「排外主義」の広がり 自民党の責任も 解消法施行後もヘイト続く | 毎日新聞 (mainichi.jp)

政治講座v203「ロシアのウクライナ侵攻における黒幕(米国政府とヌーランド女史)を解説」|tsukasa_tamura|note

米国の歴史の概要 – 植民地時代|About THE USA|アメリカンセンターJAPAN (americancenterjapan.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?