政治講座ⅴ1058「中国の学術論文のからくり(ニセ論文カウント)」

学術論文の質・内容ではなく、論文件数を上げることに論文の目的化しているようである。それで、米国を抜いたとは本末転倒で片腹痛い。そして、これも中国共産党のプロパガンダであり、心理作戦の一環である。優位性を見せつけて、上から目線の態度をつくり、心理的にかなわないという事を植え付けて、優位に立とうというものである。中国の経済統計やGDPなども粉飾・捏造があると聞く。科学論文の「ニセ論文」を聴いて「然り」と納得できる。そのような報道記事を紹介する。日本の報道機関も自虐的悲観論の論調が見受けられるが、決してそのような自虐的悲観になる必要がないことが分かる。学術交流するだけでスパイ容疑で拘束される社会で自由な研究と論文ができるわけがない。中国にはそのような研究の土壌がないので研究論文という花は咲かないし、ノーベル賞という果実もできないのである。ああ悲しいかな!

皇紀2683年(令和5年)5月1日

さいたま市桜区

政治研究者 田村 司

中国で大量生産される「ニセ論文」が学術誌を汚染している

2021年03月25日 08時00分 サイエンス

どれほど偉大な科学的発見を成したとしても、「論文」の形式で発表しなければ公に認められたことにはならないため、「論文が学術誌に掲載される」というのは学術界で大きな意味を持ちます。しかし、論文が掲載されたという結果を得るためだけの「ニセ論文」が特に中国で多数提出されており、学術誌Natureは2020年1月以降で「ニセ論文の疑いがある」とされた論文は1000本以上に達すると発表しています。

RSC Advances retractions

https://www.rsc.org/news-events/articles/2021/jan/paper-mill-response

The fight against fake-paper factories that churn out sham science

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00733-5

2021年1月、イギリスの王立科学協会の査読付きオンラインジャーナルのRSC Advancesが「掲載済みの論文68本がニセ論文だったと判明した」と発表しました。RSC Advancesの調査によると、これらのニセ論文は単独で見た場合には正当な論文に見えるものの、ニセ論文同士で比べた場合には構造ないしはテンプレートが非常に似通っていることが明白で、組織的に大量生産されたものだと考えられるとのこと。

またRSC Advancesとは別で行われたNatureの調査では、「近年は大量生産されたニセ論文が学術誌にまん延しており、各種学術誌が2020年1月以降に撤回した大量生産のニセ論文は370本以上、『疑いがある』とされた論文は1000本以上に達する」ということが示されています。

こうしたニセ論文の最大の出所とされているのが中国です。中国にはニセ論文のブラックマーケットが存在するといわれており、2010年には武漢大学の経営研究学者がゴーストライターとして架空の研究に関する論文を著したというスキャンダルが報じられ、2013年にはニセ論文のブラックマーケットに関する調査結果がサイエンス誌に掲載されただけでなく、2017年には「論文107本が偽物だと発覚」という報道を受けて、中国科学技術省が直々に「ニセ論文に対する取り締まりを強化する」を発表しています。

上記の2020年1月以降に撤回された370本のニセ論文も、全て「中国の勤務医」が著者でした。中国の医師は「論文が学術誌に掲載される」というのが昇進条件に課せられている場合が多く、北京市に至っては「副医長への昇進は、自身が筆頭著者である論文が2本以上専門誌に掲載された者に限られる」という条件を2020年8月に定めています。勤務医は日々の業務が忙しく研究に時間を割けないため、中国の勤務医はニセ論文を購入する割合が多いとのこと。実際に中国の勤務医が発表する論文の本数は、この20年で「50倍」という急増を見せています。

中国の科学教育省は2020年2月に病院を含む研究機関に、論文の発表数のみに基づいて研究者を判断しないように通達し、「論文発表ごとにボーナスを出す」という慣行を取りやめるように指示を出しています。こうした動きに効果を期待する向きもありますが、実際にニセ論文を扱っている専門家は「ニセ論文は減っていない」と述べているとのこと。

今のところ検出された大量生産のニセ論文は、「学術機関が発行するメールアドレスではなく、商用のメールアドレスを用いている」「元データが存在しない」「フローサイトメトリーや蛍光彩色された細胞などの一見論文に関係があるように思える見栄えの良い画像を挿入する」といった特徴が確認されています。しかし、こうした特徴は「偽物だとすでにバレているニセ論文」から抽出された共通項であるため、大量に存在すると考えられている「偽物だとバレていないニセ論文」の共通項については未知数です。判明しているニセ論文について、専門家は「氷山の一角」と語っています。

こうしたニセ論文の問題に対し学術誌も対策を講じ始めているものの、各誌が独立しているため連携に限界があるといった問題や、問題ある論文著者の個人情報を共有することがデータ保護規則に抵触する可能性があるといった問題から、「学術誌界」が一丸になっているわけではないとのこと。一方でニセ論文の技術力が向上してきていることが確認されているため、専門家は強い懸念を示しています。

【16-32】中国の研究能力向上は本物か

2016年12月19日 中国総合研究交流センター編集部

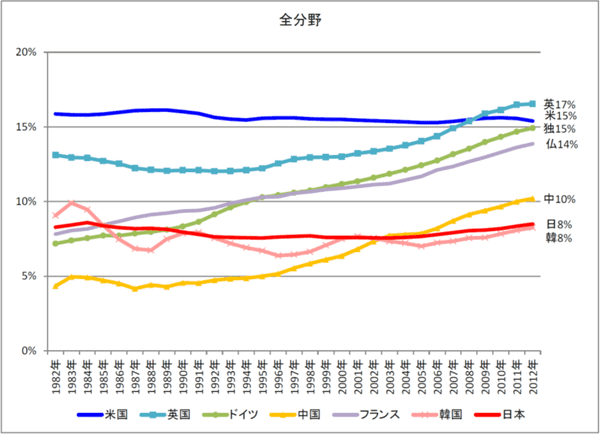

論文統計のデータから、中国の急伸、日本の停滞が示されることについては、先日も紹介した。中国の急伸が明らかになった当初は、伸びているのは数だけで質についてはまだまだ、といった指摘も見られた。論文の質・内容については、議論・比較が難しいため、論文の被引用回数が代替指標として用いられることが多い。この被引用回数についてのデータにおいても、近年、中国はその存在感を増している。

科学の成果について各国比較を行う場合、本来、インパクトの高い成果がどれだけ生み出されたかで競うべきであり、その割合を問う意味は小さい。野球に例えれば、打率ではなくホームラン、それも場外ホームランを競うべき性格のものである。それでも、全論文に占めるトップ10%補正論文数の割合を見た場合、中国では10%であり、日本は8%というデータ(2012年)は、インパクトがある。中国のトップ10%は世界のトップ10%に相当し、日本はトップ8%に位置しなければ、世界のトップ10%にならないからだ。

図表1 主要国の論文数に占めるTop10%補正論文数の度合

(注1)Article, Review を分析対象とし、整数カウントにより分析

(注2)Top10%補正論文数とは、被引用回数が各年各分野で上位10%に入る論文の抽出後、実数で論文数の1/10 となるように補正を加えた論文数を指す。詳細は、本編2-2 (7) Top10%補正論文数の計算方法を参照のこと。

(注3)各年の値は、3 年累積値を用いている。例えば、2012 年値は、2011~2013 年のTop10%補正論文数を2011~2013 年の論文数で除した値である。被引用数は2014 年12 月末時点である。

トムソン・ロイター Web of Science XML (SCIE, 2014 年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計

科学技術・学術政策研究所 調査資料-239

「科学研究のベンチマーキング2015論文分―析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況―」

http://data.nistep.go.jp/dspace/bitstream/11035/3072/7/NISTEP-RM239-FullJ.pdf -図表68

それでもなお中国の論文については、その被引用度の高さの質を疑問視する声もある。中国語でのジャーナルの発表が多く、自国内の引用が多いという理由からだ。

科学技術・学術政策研究所の調査資料-254「ジャーナルに注目した主要国の論文発表の特徴―オープンアクセス、出版国、使用言語の分析―」に興味深いデータが紹介されている。この報告書は、オープンサイエンスにおいて重要なオープンアクセスのジャーナルの論文の特徴、主要国の論文発表の特徴を分析したものだ。前述の中国の論文に対して被引用度の高さの質を疑問視する観点から、データを拾い出してみる。

全論文について見た場合、中国の自国ジャーナルの論文数や中国語論文の比率は大きい。しかし、トップ10%論文について見た場合、その多くは、著名ジャーナル掲載の論文となるためか、自国ジャーナルや中国語論文が占める割合は議論の対象にならなくなる。自国論文での引用回数についてはどうだろうか。

図表2 ジャーナル区分別、各国の論文数とその割合(Top10%論文、2010-12 年平均値

(注1)Elsevier Scopus Custom Data (2015 年2 月19 日抽出)を使用し、論文数を整数カウント法により集計した。

(注2)年は論文の出版年を使用している。雑誌の種類はJournal、論文の種類はArticle、Conference Paper、Review である。

(注3)Scopus の27 分野のいずれかでTop10%論文であれば集計対象となるため、

全論文に占めるTop10%論文の割合は必ずしも10%とはならない。

(参照:参考資料1)図表4 ジャーナル区分別、Top10%論文での各国の2 期間における論文数平均値とその割合

科学技術・学術政策研究所 調査資料-254

「ジャーナルに注目した主要国の論文発表の特徴―オープンアクセス、出版国、使用言語の分析―」

http://data.nistep.go.jp/dspace/bitstream/11035/3150/7/NISTEP_RM254_FullJ.pdf -図表22

ジャーナルに注目した主要国の論文発表の特徴―オープンアクセス、出版国、使用言語の分析―」の図表22の(C)を見れば分かるように、著名ジャーナルの多い米国、英国を除けば、各国ともトップ10%論文は、圧倒的に非オープンアクセスの他国ジャーナルに掲載されているものが多い。中国は、全論文においても、トップ10%論文においても、自国引用が多いということは言えるようである(同報告書図表37、38)。自国引用が多いので、中国のトップ10%論文には問題があるというべきだろうか。

そもそも本稿で展開した、自国ジャーナルや中国語で書かれていること、自国内での引用をアンフェアであるかのように気にする問題意識自身が、研究の内容ではなく、被引用回数の多少をゲームの点数のように競う問題意識にゆがめられていると言えないだろうか。ハイインパクトな研究成果の比較という観点に立ち戻れば、より適切な方法はトップジャーナル誌における論文の状況について比較することだろう。

インパクトファクターの高い50誌のうちから22分野の上位3誌計23誌について分析したデータがある。科学技術・学術政策研究所 調査資料-239 「科学研究のベンチマーキング2015-論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況―」の図表62~67、参考資料3に詳しい。これを見ると中国は、さすがに世界2位とはいかないが、多くの雑誌において順位が日本と前後するよい競合相手の位置にいる。

図表3 特定ジャーナル分析対象23 誌リスト

(注1)Article, Review を分析対象とし、整数カウントにより分析

(注2)Top10%補正論文数とは、被引用回数が各年各分野で上位10%に入る論文の抽出後、実数で論文数の1/10 となるように補正を加えた論文数を指す。詳細は、本編2-2 (7) Top10%補正論文数の計算方法を参照のこと。

トムソン・ロイター Web of Science XML (SCIE, 2014 年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計

科学技術・学術政策研究所 調査資料-239

科学研究のベンチマーキング2015―論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況― 図表62

また、中国の中国科学技術信息研究所(中国科学技術情報研究所)が2016年10月に発表したところによれば、トップジャーナルにおける中国の伸びも目覚ましいものがある。177学科のインパクトファクターの高いジャーナル152誌について、2015年に発表された中国の論文は8,286編。2014年に比べて2,781編増加し、世界の15.2%を占める。19,188編で35.2%を占める米国に次ぎ、世界第2位だ。

各分野のトップジャーナルにおける掲載論文数が、5,505編から8,286編へと急増している。1年間で50.5%増えた、ということだ。

論文統計に見られる中国の研究力の向上に関し、疑問視する声もあると思うが、これらのデータを見る限り、決して過小評価すべきではないことが分かるだろう。広範な分野においてトップレベルの論文産出能力において日本と同等、あるいはそれ以上の国がすぐそばにあるわけだ。しかも、この国は研究者数、研究費においても日本をしのぐ増加傾向にある。

両国の研究協力の強化を論じる際に、日本にとってのメリットを疑問視する声が上がることがあるが、そのような疑問を呈している時だろうか。中国の優秀な研究者の多くが欧米からの帰国組であることが知られている。日本の研究者の間には、中国の研究能力の向上がまだ強く認識されていない可能性がある。だとすれば、今行うべきことは、より広範な分野で、両国トップレベル研究者の連携強化を促していくことではないだろうか。

中国が科学論文の質で世界一になった理由は?

2021年8月11日 7:00

2021年8月11日の日本経済新聞朝刊1面に「中国論文、質でも首位」という記事がありました。自然科学の論文の注目度を示す指標で中国がアメリカを抜き、初めて世界一になりました。研究の質を高める原動力は何なのでしょうか。

ここが気になる

科学論文の量と質は国の研究開発の活発さを測る指標になります。他の研究者から引用された回数が上位10%に入る質の高い論文の数を文部科学省が調べたところ、中国は17~19年の平均で4万219本と、初めて米国(3万7124本)を逆転。8分野のうち材料科学や化学、工学といった産業の発展を促す5分野で首位でした。

中国の研究力向上を支えるのは、積極的な投資と豊富な人材です。中国の19年の研究開発費は54.5兆円と、10年間で2倍以上に増えました。米国の68兆円にはまだ届きませんが、増加ペースでは上回っています。研究者の数も210万人と、世界で最も多くなっており、18年に155万人だった米国を大きく引き離しています。

中国は官民合わせた研究開発費を今後5年間で年平均7%増やす方針を示しており、勢いは衰えそうにありません。一方、日本は質の高い論文数でインドに抜かれ、10位に後退。大学院の博士号を取得した人が06年度をピークに減少するなど、研究人材の育成で海外に大きく出遅れており、科学技術力の低下が進んでいます。

【関連記事】

若手編集者が同世代にむけて新聞の読みどころを発信する「朝刊1面を読もう/Morning Briefing」は平日朝に公開します。週末は1週間のニュースを振り返る動画を配信しています。

この記事をまとめた人:前田尚歩

2016年入社。日銀・金融市場の取材を経て、現在は電子版と紙面の編集を担当。月面の水探査で官民が連携します。子供のころ、親に買ってもらった「ムーンストーン」の原石を本物の月の石だと勘違いしていました。

20-23】論文重視の研究評価見直し 中国が新しい科学技術振興策

2020年9月01日 小岩井 忠道(中国総合研究・さくらサイエンスセンター)

研究者や大学・研究機関さらには研究開発テーマを評価する手法として、論文数や高被引用論文数を重視する評価法を見直す方針を、中国が2月に発表した。中国の科学技術力の向上は目覚ましい。中国と日本の力量差は開く一方、という危機意識が日本の科学技術関係者に高まっている。新しい方針は中国政府が現状に満足していないどころか、国際的にも広く活用されている論文を基にした研究評価を過大視する危険性を認め、大きく軌道修正を測ろうとしているところが特徴。8月29日に開かれた日本学術会議主催のフォーラムでも、さらに一歩先を見据えた中国の新しい動きとして大きな関心を集めた。

オンライン方式で開催された日本学術会議主催学術フォーラム「学術振興に寄与する研究評価を目指して」

中国は2月20日、教育部・科学技術部の通知「単科大学および総合大学におけるSCI論文に関する指標に使用規制と、正しい評価の方向性の樹立について」(教育部、科技部印发 关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见)を公表した。SCIというのは、国際情報サービス企業「トムソン・ロイター」の文献索引システム「Science Citation Index」。世界の主要な学術雑誌の論文を集めたデータベースで、研究者個人が自分の研究のために利用するだけでなく、研究者や大学・研究機関の研究成果を評価するための基礎データとして世界中で広く活用されている。

現行評価手法の弊害表面化

教育部・科学技術部の通知は、8月29日にオンライン形式で開催された日本学術会議主催の学術フォーラム「学術振興に寄与する研究評価を目指して」で、中村栄一東京大学総括プロジェクト機構特任教授から中国の新しい動きとして詳しく紹介された。中村氏はまず、中国が文化大革命以来、明確な国の方針のもとに資金、人材投資、評価の枠組み作りに注力してきた結果、大学、研究機関の急速な能力向上を果たしてきた歴史を紹介した。その基本にあるものとして強調したのが、大学強化への強い意志と大学に対する事業評価の重視。大学側も政府からの強い圧力の下で、世界レベルの大学を目指し、人事制度改革を行い教員の能力開発に取り組んでいる現状を明らかにした。

こうした国を挙げての取り組みの結果、研究環境の大幅改善と大学教員、研究者の研究水準と人事待遇の向上が実現する。論文・特許の総数と被引用回数などで世界のリーダーに躍り出た。研究能力開発の中で、近年その基盤としたのが、SCIが提供する論文数値指標の活用。引用数の多い学術雑誌に引用数の多い論文を発表した研究者と研究機関を優遇する政策が重視された。中村氏はこのように中国の発展の足取りを説明した。

一方、研究業績偏重のため、教員が教育、管理運営、社会貢献に興味を持たなくなった。研究面でも、知的好奇心に端を発する独創的な研究に時間を割いて取り組むことが難しくなり、短期間で成果が出やすいテーマを選ぶ、といった問題も出てきている。昇任基準が厳しくなった結果、相当数の教員が昇任を諦めてしまっている大学もある。国際的プレゼンスは大きく向上した一方で、学位審査から人事考査、研究費配分、大学や研究機関のランキングに至るあらゆる目的にSCI指標が使用されることの弊害が目立つようになった。中国がこうした問題を抱えている現状にも、中村氏は注意を促している。

中国は必ず実行か

中国教育部・科学技術部の通知は、「SCI論文至上主義」を是正し、2020年以降の新しい評価システムの確立を目指している、というのが中村氏の見方だ。研究生産性を重視するあまり、本来の評価目的である研究者の能力開発や大学院教育が疎かになり、また論文発表に注目するあまりに実社会に役立つイノベーションの創出が滞った。こうした反省に立って出されたのが今回の通知、と中村氏はみる。

実際に、通知にはこれまでの考え方、やり方に根本的変更を迫るさまざまな具体策が通盛り込まれている。「研究評価においてSCI関連指標を直接的な評価指標にしない」、「研究分野の特徴に留意しながら透明性の高いピアレビューシステムを確立する」、「評価項目を大幅削減し、合理的な審査システムに戦略的視点を持つ専門家を配置し、十分な審査時間を確保する」、「SCI論文指標を個人報酬に直接連動させない」、「SCI指標を学生の学位授与の条件としない」、「数値指標のランキングを公表せず、研究者、専門分野、および大学評価にも使用しない」などだ。

さらに「基礎研究については論文の革新性と科学的価値、応用研究と技術革新では新技術・新製品創出、および実質的な産業貢献が重要」という研究の価値に対する考え方にも大幅な変更を求める記述も含まれている。研究の目的と評価のありよう双方を抜本的に見直すことを明確にしたこれらの具体策について中村氏は、「中国は必ず実行するだろう。日本も中国モデルは学ぶべきところが多い」と語った。

論文総数比較(上位25カ国・地域)

(科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2020」から)

論文総数だけでなく、他の研究者に引用される数が多い高被引用論文数も中国が急激に増やしていることは、数年前から日本でも関心が高まっている。つい最近も、2016~2018年の自然科学系の年平均論文総数で中国が初めて米国を抜いて世界一になった、という文部科学省科学技術・学術政策研究所の調査結果(8月7日公表)が、大きく報道された(被引用数がトップ1%とトップ10%に入る高被引用論文数ではいずれも米国に次いで2位)。日本は論文総数ではなんとか4位にとどまった。しかし、被引用数トップ10%論文数と被引用数トップ1%論文数はいずれも9位と低迷状態が続く。高被引用論文数の順位の低さもさることながら、数がいずれも中国より一桁少ないという大きな差に目が向く。

中国の研究評価の問題点を早くから指摘していた林幸秀氏(2017年4月7日科学技術振興機構中国総合研究・さくらサイエンスセンター主催研究会)

中国の課題日本でも指摘する声

論文の比較でみると中国とは歴然とした差がついてしまっている一方、中国が今回、自ら明らかにした課題を抱えることについて、日本国内で早くから指摘していた人はいる。2017年4月に科学技術振興機構中国総合研究・さくらサイエンスセンター主催の研究会で林幸秀科学技術振興機構研究開発戦略センター上席フェロー(当時、現ライフサイエンス振興財団理事長)は、自身が調査にかかわった「高い被引用回数の論文を著した研究者に関する調査報告書~中国の研究者を一例として~」調査結果を報告している。

中国経済の急拡大に伴い、研究資金や人材が大幅に増加した結果、論文数が増えたことに加え、研究者数が多いため、科学的観点からじっくりと評価するより、論文数という数量での評価が中心となっている。国際的に広く行われている専門の研究者同士が論文内容をチェックする「ピアレビュー」という評価方法が採りにくい。こうした中国の現状を明らかにしたうえで林氏は「研究者同士の評価が特に中国では難しいため、論文という定量的な評価を重視せざるをえない事情に加え、競争的研究資金が有力研究者に集中しがちなことや、はやりの研究分野,研究テーマに研究者が集中し、論文も急増する傾向がある。さらに、欧米流の科学研究が活発化したのが文化大革命終了以降であり、真理を徹底的に追究したり科学や科学者を尊敬したりする文化が社会に十分に根付いていないことも理由であろう」という見方を示していた。

林氏は、自身も現地調査するなどして関わった調査結果を基に4月に「中国のライフサイエンス研究」という著書を発行している。その中で、ライフサイエンス研究分野でも中国が急速な発展を遂げていることを紹介した上で、次のような課題を抱えていることも記している。「課題としてまず挙げなければならないのは、他の科学技術分野でも見られるオリジナリティの不足。一つ一つオリジナリティを出していくという点では、まだ欧米などの一流大学や研究機関に及ばない」

さらに中国の科学技術術動向を追い続けている科学ジャーナリストの倉澤治雄氏も6月に発行の著書「中国、科学技術覇権への野望-宇宙・原発・ファーウェイ」の中で、中国の目覚ましい発展ぶりを詳しく紹介した上で、中国が抱える課題を次のように指摘している。「中国が世界の覇者となるには決定的に欠けている点がある。科学技術の世界で尊敬を勝ち得るためには『理想』の提示が不可欠。中国の科学技術政策は『強国主義』に走るあまり、『真理の探究』や『人類への貢献』といった『理想主義』に欠けている」

参考文献・参考資料

中国で大量生産される「ニセ論文」が学術誌を汚染している - GIGAZINE

【16-32】中国の研究能力向上は本物か | SciencePortal China (jst.go.jp)

中国が科学論文の質で世界一になった理由は? - 日本経済新聞 (nikkei.com)

【20-23】論文重視の研究評価見直し 中国が新しい科学技術振興策 | SciencePortal China (jst.go.jp)

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?